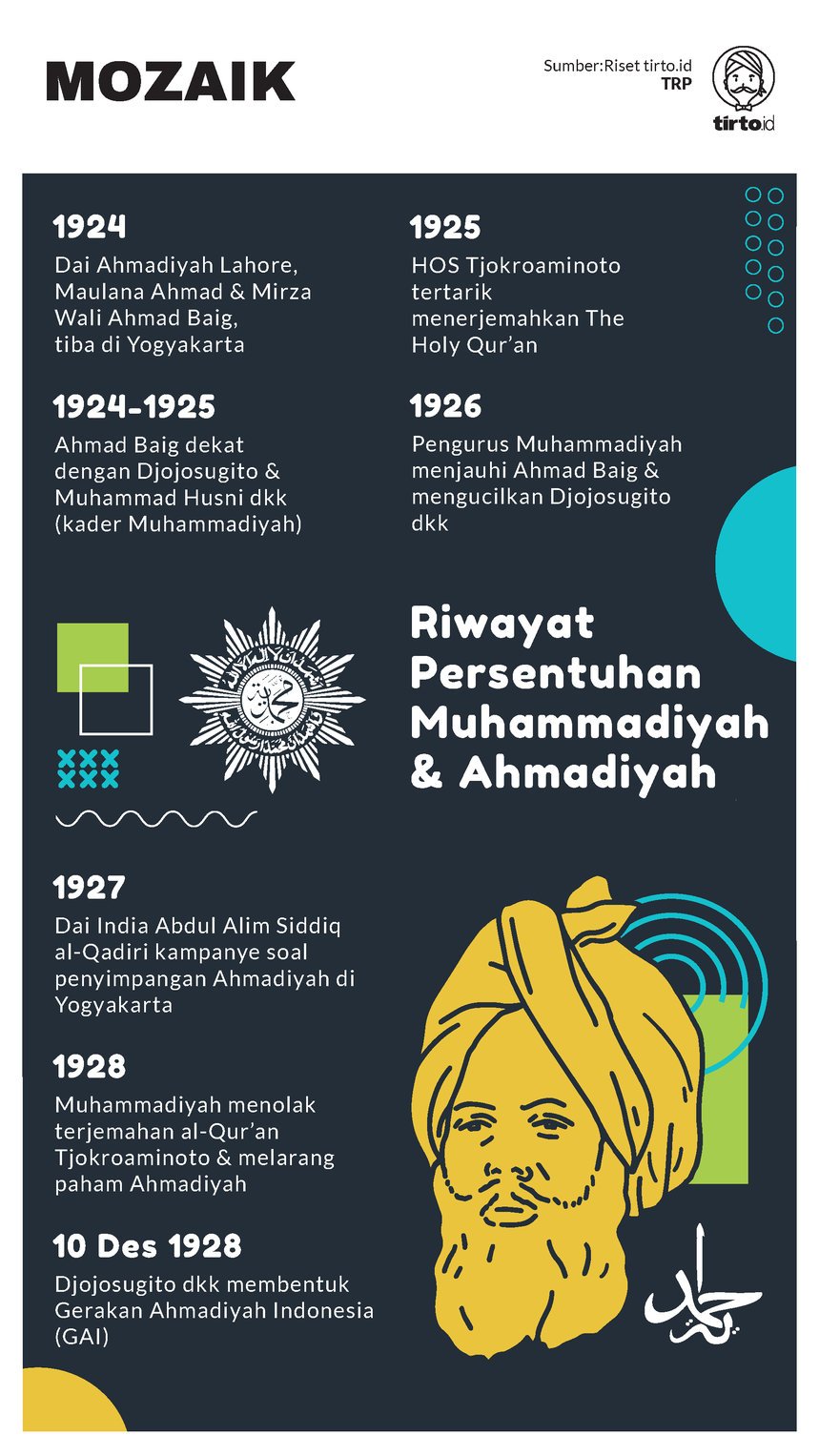

tirto.id - Polemik keras pernah menerpa internal Muhammadiyah pada tahun 1924-1929, atau tak lama usai K.H. Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah saat itu diketuai K.H. Ibrahim, saudara ipar Ahmad Dahlan, yang didampingi Haji Fakhruddin, seorang organisator energik, sebagai wakil ketua.

Debat keras di internal Muhammadiyah dipicu oleh minat sejumlah kadernya dan sebagian pengurus inti organisasi ini, ke dalam gagasan Ahmadiyah Lahore. Hubungan pengurus pusat Muhammadiyah dan dai dari aliran yang berakar di Punjab, India, itu semula hangat. Tapi, kedekatan ini tak lama dan berakhir dengan “eksodus” sekelompok aktivis Muhammadiyah.

“Alasan dai Ahmadiyah Lahore disambut antusias saat tiba di Yogyakarta karena Muhammadiyah menilai aliran itu punya visi sama dengan organisasi ini, yakni memurnikan iman dan memodernisasi Islam,” tulis Herman L. Beck dalam artikel "The Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya” (Jurnal Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (BKI) 161-2/3, 2005: 240).

Ahmadiyah Lahore adalah hasil pembelahan dari gerakan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang meninggal pada 26 Mei 1908, tepat hari ini 114 tahun lalu. Aliran besutan Maulana Muhammad Ali itu bersikap berbeda dari induknya, Ahmadiyah Qadian. Sebagai murid Ghulam Ahmad, Muhammad Ali dan kelompoknya hanya meyakini gurunya sebagai mujaddid, pembaharu agama. Meski mengakui tokoh ini sebagai al-Masih yang dijanjikan bergelar Mahdi, Ahmadiyah Lahore menolak sikap Ahmadiyah Qadian yang percaya Ghulam Ahmad menerima wahyu kenabian.

Aliran ini mulai dikenal di Jawa sekitar 1918 lewat majalah Islamic Review edisi bahasa Melayu terbitan Singapura. Pada 23 Oktober 1920, dai Ahmadiyah Lahore, Khwadja Kamaluddin, redaktur Islamic Review dan penyebar aliran ini di Inggris, datang ke Surabaya untuk berobat. Sebulan kemudian, Perhimpunan Tashwirul Afkar mengundang Khwadja berceramah pada acara Maulid Nabi di Masjid Ampel. Ia berbicara di depan ribuan orang dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Hasan Ali Soerati, aktivis Sarekat Islam (SI), kolega dekat Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto.

“Pada 1921, Khwadja juga memberi ceramah di Gambir Park, Batavia,” tulis Iskandar Zukarnain dalam Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (2005: 172).

Sekitar Maret 1924, datanglah dua dai Ahmadiyah Lahore dari India ke Yogyakarta, Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baig, yang semula berniat ke Manila untuk menuju Cina. Terkendala bekal biaya yang cekak, berlabuhlah keduanya di Jawa. Tak jelas musabab mereka memilih Yogyakarta selain karena menganggap di Jawa Tengah gerakan misi Kristen sedang gencar.

Mereka disambut hangat pengurus Muhammadiyah dan ditampung di rumah Haji Hilal, menantu Kiai Ahmad Dahlan, di Kauman, Yogyakarta. Kecemasan sebagian aktivis Muhammadiyah terhadap gencarnya pengaruh misi Kristen, menurut Beck, memudahkan mereka bersimpati ke mubalig Ahmadiyah yang memang jago dalam urusan debat dengan misionaris. Kecemasan itu tampak jelas saat Kongres Muhammadiyah 1925.

Maulana Ahmad dan Mirza Wali Ahmad Baig tercatat pula sempat berpidato dalam bahasa Inggris dan Arab, saat Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta, 28 Maret-1 April 1924. Sekretaris I Muhammadiyah saat itu, Djojosugito, memperkenalkan keduanya dalam kongres sebagai wakil dari organisasi Islam yang aktif berdakwah di Eropa. Ia merekomendasikan agar organisasinya bekerjasama dengan Ahmadiyah.

“Hubungan akrab ini (Ahmadiyah Lahore dan Muhammadiyah) dapat dilihat lebih jauh dalam Almanak Muhammadiyah ke-2 tahun 1344 h/1925,” catat Iskandar dalam Gerakan Ahmadiyah.

Sekalipun Maulana Ahmad kembali ke India, sekitar Juni 1924, Ahmad Baig tetap mampu menarik perhatian para aktivis muslim di Yogyakarta. Banyak aktivis Muhammadiyah dan SI, termasuk Tjrokroaminoto, rajin mendatangi kediaman Ahmad Baig, baik untuk berdiskusi soal agama maupun sekadar belajar bahasa Inggris.

“Salah satu tokoh Muhammadiyah yang populer dan sempat belajar bahasa Inggris ke Ahmad Baig ialah Bagus Hadikusumo (di kemudian hari jadi pengkritik keras Ahmadiyah),” tulis Beck.

Selain Djojosugito, Sekretaris II Muhammadiyah Muhammad Husni juga mendekat ke Ahmad Baig. Guru-guru HIS Muhammadiyah dan beberapa murid Kweekschool Muhammadiyah (sekolah calon guru) mengikuti jejak keduanya. Mereka adalah Soedewo, M. Kusban, Sunarto, Usman, Muhammad Irsyad, dan Mufti Syarief. Lingkaran ini di kemudian hari menjadi generasi awal pendiri organisasi Ahmadiyah Lahore di Indonesia.

“Haji Fakhruddin, Agus Salim, dan Tjokro (tokoh SI), secara individu bersimpati pada apa yang mereka pandang sebagai penyajian Islam secara modern [dari Ahmadiyah Lahore],” tulis Iskandar dalam Gerakan Ahmadiyah. Fakhruddin malah pernah rajin mendorong penerbitan artikel soal Ahmadiyah dalam jurnal Bintang Islam.

Almanak Muhammadiyah edisi 1926 juga tercatat memuat lagi artikel bertema mirip. Ulasan Ismatu Ropi menukil contoh muatan Almanak Muhammadiyah terbitan 1926 itu: “Kalau kiranya Hazrat Mirza bukannya Mujaddid bagi abad yang ke-14, siapakah lagi orang yang harus melakukan jabatan ini? Apakah kamu mengira bahwa janjinya Nabi yang Suci yang sungguh benar itu bakal tidak kepenuhan selama-lamanya?” (Government Regulation and the Ahmadiyah Controversies in Indonesia, Jurnal Al-Jami‘ah, Volume 48, No. 2, 2010: 289).

Muhammadiyah bahkan pernah mengirim sejumlah kader belia ke lembaga pendidikan Ahmadiyah Lahore di India untuk belajar agama. Mereka berangkat sekitar Juni 1924. Ada empat pelajar yang dikirim: Djoendab, Mohammad Sabitoen, Djoemhan, dan Maksoem. Djoemhan adalah putra Kiai Ahmad Dahlan, yang di kemudian hari tak kembali ke Yogyakarta tapi menetap di Thailand usai berganti nama menjadi Irfan Dahlan.

Surat kabar Javabode edisi 9 Januari 1925 malah berspekulasi Muhammadiyah akan gabung dengan Ahmadiyah Lahore. Ulasan itu menarik perhatian Residen Yogyakarta, Louis Frederik Dingemans, yang khawatir atas gejala anti-Kristen di Muhammadiyah. Ia memanggil pimpinan Muhammadiyah untuk mengklarifikasi isu ini. Haji Muchtar, Wakil II Ketua Muhammadiyah, membantah isu itu saat bertemu Dingemans.

Keretakan Hubungan Muhammadiyah dan Ahmadiyah Lahore

Keakraban Muhammadiyah dan Ahmadiyah Lahore cuma awet dalam waktu singkat. Kedatangan Haji Abdul Karim Amrullah, atau karib dipanggil Haji Rasul, ke Yogyakarta pada 1925 menjadi awal polemik.

Kader Muhammadiyah yang bergabung pada era 1920-an itu terkenal sebagai ulama Minangkabau yang gigih menentang pengaruh Ahmadiyah Qadian yang masuk ke Hindia Belanda melalui Aceh dan Padang. Ia tercatat menuliskan kecamannya kepada kelompok ini dalam buku khusus, Al-Qaul ash-Shahih (Iskandar Zulkarnain, 2005: 179).

Saat berada di Yogyakarta sekitar 1925, Haji Rasul berdebat dengan Ahmad Baig di hadapan Haji Fakhruddin pada 1925. Perdebatan itu lekas diketahui banyak pengurus Muhammadiyah sehingga mereka menjaga jarak dari Ahmad Baig dan lingkaran orang dekatnya, setidaknya sejak 1926.

“Sekalipun aliran ini (Lahore) tak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi seperti Ahmadiyah Qadian, sejumlah penafsirannya terkait ayat suci dianggap 'terlalu jauh',” tulis Iskandar.

Menurut Beck, pengaruh Haji Rasul memicu pengucilan elite Muhammadiyah yang terkenal dekat dengan Ahmad Baig, yakni Djojosugito dan Muhammad Husni. Apalagi, sekitar 1926, Djojosugito beralih posisi menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Purwokerto dengan alasan harus bertugas mengajar di kota itu. Posisi Husni sebagai Sekretaris II juga tak bertahan lama.

“Ada catatan pada 1926, Djojosugito usul ke Ahmad Baig untuk membentuk organisasi lokal cabang Ahmadiyah Lahore, tapi ditolak. Ahmad Baig beralasan misinya hanya untuk melindungi umat Islam dari pengaruh buruk ideologi materialisme dan misi Kristen,” tulis Beck. Meski begitu, Ahmad Baig memutuskan pindah dari Yogyakarta ke Purwokerto pada 1926.

Ketegangan internal Muhammadiyah itu digarami dengan kehadiran ulama asal India, Abdul Alim Siddiq al-Qadiri, sekitar Oktober-November 1927. Di Jawa, ia berceramah di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mengampanyekan bahwa Ahmadiyah “menyimpang dari Islam.”

Pengaruh Abdul Alim tercermin pada sikap organisasi dalam Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timur edisi 1927 dan Almanak Muhammadiyah ke-5 tahun 1928. Iskandar dalam bukunya mengutip penggalan isinya: “Ahmadiyah terkupas kulitnya oleh keterangan Abdul Alim sehingga nyatalah bahwa iktikad dan paham Ahmadiyah berbeda dengan iktikad dan paham ulama Islam terdahulu.”

“Tujuh bulan usai pertemuan dengan Abdul Alim, pada 5 Juli 1928, Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran yang melarang semua cabangnya mengajarkan dan mempublikasikan paham Ahmadiyah di lingkaran organisasi itu,” tulis Ismatu Ropi (Jurnal Al-Jami‘ah, 2010: 290). Surat edaran itu sekaligus meminta kader Muhammadiyah memilih meninggalkan ajaran Ahmadiyah atau keluar dari organisasi.

Perintah itu berakar pada proses pembahasan saat Kongres Muhammadiyah ke-17 pada 12-20 Februari 1928 di Yogyakarta. Sebagian elite organisasi ini menolak terjemahan Alquran dalam bahasa melayu karya Tjokroaminoto. Sebab karya itu mengalihbahasakan terjemahan Alquran berbahasa Inggris, buah pena Maulana Muhammad Ali, pendiri Ahmadiyah Lahore, The Holy Qur'an.

Penolakan terjemahan Tjokroaminoto itu merembet pada perdebatan sengit soal Ahmadiyah. Pimpinan Muhammadiyah, termasuk ketuanya K.H. Ibrahim, saat itu menolak baik Ahmadiyah Lahore maupun Ahmadiyah Qadian. Di tengah debat panas itu, sambil menangis, seorang tokoh Muhammadiyah, Kiai Ahmad Siradj, meredakan situasi. Ia meminta sidang memberi kesempatan bagi kader organisasinya untuk memilih: Muhammadiyah atau Ahmadiyah.

Djojosugito, Muhammad Husni, Soedewo, dan kawan-kawannya akhirnya memilih keluar dari Muhammadiyah. Mereka lalu membentuk Indonesische Ahmadiyah Beweging atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) pada 10 Desember 1928. Organisasi Ahmadiyah Lahore di Indonesia ini resmi mendaftarkan badan hukumnya ke administrasi Hindia Belanda pada 28 September 1929 dan menerima persetujuan dari pemerintah kolonial pada 4 April 1930 (Ismatu Ropi, Jurnal Al-Jami'ah, 2010: 290).

Kepengurusan GAI peridoe 1928-1932 diisi oleh Djososugito sebagai ketua pertama organisasi ini. KH. Sa'rani jadi wakil ketua, Muhammad Husni selaku sekretaris, dan Soedewo sebagai wakil sekretaris. Djojosugito, Husni, dan Soedewo kemudian tercatat aktif menerjemahkan buku-buku Ahmadiyah Lahore, termasuk The Holy Qur'an ke dalam bahasa Melayu, Jawa, dan Belanda.

Menariknya, Husni dan Djojosugito pernah membangun perkumpulan lain bernama Muslim Broederschap di Yogyakarta pada 1926 sebagai upaya kritik pada Jong Islamieten Bond (JIB). Mereka menerbitkan majalah Correspondentie Blad yang berbahasa Belanda.

“S. Ali Yasir (Ketua GAI 1995-2000) menilai isi majalah itu seratus persen memuat artikel yang bersumber dari ajaran Ahmadiyah Lahore,” tulis Iskandar.

Adapun sikap paling keras dari Muhammadiyah, yang terindikasi terkait Ahmadiyah, muncul pada kongres ke-18 di Solo pada 1929. Saat itu Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa bahwa semua yang meyakini ada nabi setelah Muhammad SAW adalah “kafir.” Sekalipun tak menyebut nama, fatwa ini mengarahkan telunjuk pada Ahmadiyah.

Djojosugito, Kader Muhammadiyah dan Pendiri Gerakan Ahmadiyah Indonesia

Sosok Djojosugito merupakan kasus unik dalam sejarah Muhammadiyah era kolonial. Ia salah satu “sang pemula” dalam persyarikatan. Susunan redaksi Suara Muhammadiyah pada awal penerbitannya tahun 1915 memuat namanya.

Pimpinan pertama majalah, yang semula terbit berbahasa dan huruf Jawa, adalah Haji Fakhruddin. Nama Djojosugito masuk dalam susunan anggota redaksi majalah pada edisi awal, bersama pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan (Muhammadiyah, 100 Tahun Menyinari Negeri, 2013: 5).

Djojosugito bareng Sosrosugondo juga terlibat membidani Kweekschool (sekolah calon guru) Muhammadiyah, khususnya untuk pengajaran pelajaran umum, menurut Ahmad Najib Burhani dalam "Neglected Missions: Some Comments on the Javanese Elements of Muhammadiyah Reformism" (Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, No. 1, 2005: 108). Catatan Najib lain, surat resmi pemerintah kolonial pada 1920 dan 1921 sudah menyebut Djojosugito sebagai sekretaris Muhammadiyah.

“Djojosugito ahli pendidikan di Muhammadiyah … Ia pernah memimpin Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah yang dibentuk pada 14 Juli 1923,” tulis Beck (Jurnal BKI, 2005: 231).

Najib mengategorikan Djojosugito sebagai kader awal Muhmmadiyah dari salah satu tiga kelompok utama pembangun persyarikatan ini. Ketiganya adalah priayi-santri dari Kauman, priayi tradisional dan priayi berpendidikan Barat, serta para pedagang atau pengusaha. Djojosugito termasuk kelompok kedua.

Tapi catatan lain menyebut tokoh bernama lengkap Raden Ngabehi Minhadjurrahman Djojosugito itu berasal dari keluarga santri. Pria yang lahir pada 16 April 1889 dan wafat 21 Juni 1966 ini adalah putra keluarga penghulu naib di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah. Djojosugito masih memiliki hubungan kekerabatan dengan istri KH. Hasyim Asy'ari (pendiri NU), sebagaimana dicatat H. Aboebakar dalam Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar (1957: 127).

Orang tuanya memiliki kakek yang sama dengan istri Hasyim Asy'ari, Nafiqah, ibu kandung KH. Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama RI. Aboebakar menulis pohon keluarga bertemu di Kiai Ropingi, seorang penghulu di Magetan. Buku Aboebakar juga mengutip pengakuan Djojosugito yang sedari kecil sampai dewasa belajar agama pada sejumlah kiai, termasuk Ahmad Dahlan.

Polemik Terjemahan Alquran yang Menyeret HOS Tjokroaminoto

Setidaknya ada dua hal yang memicu kerenggangan hubungan Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Keduanya semula juga “mesra” tapi berpisah jalan pada sekitar tahun 1927.

Cekcok SI dan Muhammadiyah pertama dipicu terkait subsidi pemerintah Hindia Belanda. Muhammadiyah menerima subsidi itu dengan alasan demi organisasi sosial. Sebaliknya, SI menuding penerimaan subsidi itu sebagai "sikap kooperatif" kepada kolonial.

Dua organisasi ini bersitegang lagi karena Muhammadiyah menolak keras terjemahan Alquran karya Tjokroaminoto, yang mengalihbahasakan The Holy Qur'an karya pendiri Ahmadiyah Lahore, Muhammad Ali, ke dalam bahasa Melayu. Klimaksnya, pada 1929, SI melakukan disiplin organisasi dengan meminta anggotanya memilih: Muhammadiyah atau tetap jadi anggota partai itu.

Tjokroaminoto pernah berdalih menerjemahkan The Holy Qur'an sejak 1925 atas persetujuan dan sepengetahuan pimpinan Muhammadiyah, Fakhruddin dan K.H. Mas Mansur. Alasan lain Tjokro, karya itu cocok bagi kalangan terpelajar yang belum banyak tahu soal ajaran Islam.

Ia menggarap terjemahan itu saat berlayar ke Makkah bersama Mas Mansur untuk hadir dalam Kongres Islam Dunia pada 1926. Salah satu bagian terjemahan itu sempat terbit dalam surat kabar Fadjar Asia dan sama sekali tak menuai kritik hingga digelar Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada 1928.

“Selama kongres Al-Islam, 26-29 Januari 1928, karya itu menerima serangan sengit dari delegasi Muhammadiyah,” catat Ahmad Najib Burhani dalam artikel “Sectarian Translation of The Quran in Indonesia, The Case of the Ahmadiyya” (Jurnal al-Jami'ah Vol. 53, Non. 2, 2015: 260).

Najib menjelaskan delegasi Muhammadiyah menuding pemahaman Muhammad Ali pada ayat suci dalam The Holy Qur'an memuat metode penafsiran alegoris dan metaforis yang ditolak mayoritas ulama. Tjokroaminoto juga dikritik “tak memiliki pengetahuan agama memadai” untuk menerjemahkan Alquran. Sebaliknya, Tjokro dibela kameradnya di SI, terutama Haji Agus Salim, yang menilai The Holy Qur'an mendamaikan agama dan sains tanpa terjebak pada materialisme, rasionalisme, dan mistisisme (Najib Burhani, Jurnal al-Jami'ah, 2015: 261).

Kontroversi “terjemahan atas terjemahan” Alquran ini bahkan melebar ke Mesir. Mufti Kesultanan Sambas, Kalimantan Barat, Syekh Muhammad Basyuni Imran, sampai meminta fatwa ke bekas gurunya, Rashid Ridha, ulama reformis Mesir, soal keabsahan The Holy Qur'an.

Moch. Nur Ichwan dalam artikel "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia"(Jurnal Archipel, volume 62, 2001: 149), mengemukakan bahwa jawaban Rashid Ridha atas pertanyaan Basyuni dimuat dalam Jurnal al-Manar volume 29 tahun 1928.

Kesimpulan jawaban Rashid Ridha, The Holy Qur`an tak layak beredar di kalangan muslim, seperti pendapat mayoritas ulama di Mesir dan Suriah. Alasannya, isinya mengarah ke pembenaran bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah mesias atau al-masih yang diramalkan. Ia menilai karya itu hanya layak untuk nonmuslim yang ingin mengetahui soal Islam (Nur Ichwan, Jurnal Archipel, 2001: 150).

Adapun Sarekat Islam membentuk forum ulama yang membahas khusus soal karya terjemahan Tjokroaminoto tersebut. Hasil rapat mereka di Kediri, sekitar September 1928, mengizinkan Tjokroaminoto melanjutkan penerjemahannya dengan pengawasan forum ulama. Namun, hingga Tjokro wafat pada 1934, ia hanya menuntaskan terjemahannya dalam tiga bagian pertama The Holy Qur'an.

==========

Artikel ini terbit pertama kali pada 22 November 2017. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Fahri Salam & Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id