tirto.id - Mari kita mulai dengan tinjauan interpretasi yang telah mapan: the orthodox theory of French Revolution, dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh Jean Jaurès dan Albert Mathiez. Teori ini beranjak dari premis bahwa antara abad ke-18 dan ke-19, terjadi segregasi sosial yang fundamental di Prancis.

Hipotesisnya, kultur sosial di Prancis sebelum revolusi didominasi kelas borjuis. Dominasi itu bertujuan mendongkrak pembangunan industri serta hasrat keuntungan individu.

Nahasnya, situasinya makin tak terkendali. Kelas borjuis mampu menggeser lapisan masyarakat tradisional yang anatomi dasarnya tidak berubah sejak Abad Pertengahan.

Rezim sebelum revolusi dicirikan dengan ekspansi komersial dan industri yang terbatas secara struktural, dimiliki oleh segelintir cukong dan bangsawan. Secara komersial, mereka lembam dan eksklusif, tetapi mampu mengeksploitasi kaum tani dan kelas menengah ke bawah, yang makin terpinggirkan secara sosial.

Kultur lama tersebut dianggap “feodal” karena membiarkan ketimpangan hukum dan sosial yang bersifat monarki tetap ada, sementara seigneurial--sistem penguasaan dan distribusi tanah yang bersifat semi-feodal, hanya menguntungkan tuan tanah--senantiasa utuh. Hal itu membuat perubahan besar metode pertanian dan alih kepemilikan tanah untuk rakyat kecil menjadi muskil. Dengan kata lain, kelas borjuis senaif mungkin tak akan membiarkan kelas menengah memiliki tanah yang mereka garap sendiri.

Thomas E. Kaiser dalam “Feudalism and the French Revolution” (1979: 204) menulis, “Menurut pandangan ortodoks, Revolusi Prancis merupakan ledakan yang diakibatkan oleh luapan tiba-tiba kebencian kelas menengah yang mendalam terhadap rezim feodal yang membatasi secara ekonomi dan sosial saat krisis ekonomi secara umum berdampak pada keuangan negara secara khusus.”

Karenanya, kelas-kelas menengah bergerilya dalam serikat partai revolusioner, yang dapat dipahami sebagai “balas dendam” dan ekspresi politik atas ketimpangan strata sosial.

Setiap strata mencirikan identitas masing-masing faksi politik, dan tentunya, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bahkan, partai-partai yang aktif dalam parlemen, seperti Girondin, Jacobin, dan Montagnards, atau sans-culottes yang berisi orang-orang biasa dari kelas bawah, mendadak menjelma menjadi borjuis baru di abad ke-19 ketika “memenangkan” revolusi.

Transformasi ini menunjukkan bahwa revolusi bukan hanya perubahan elite, melainkan proses pembongkaran struktur feodal yang menyentuh kehidupan dasar rakyat.

Three Estate sebagai Pilar Ketidakadilan

Prancis sebelum 1789 adalah sebuah kastil yang berdiri di atas rapuhnya kultur feodal lama. Di sana, bertengger hukum dan ekonomi yang dikelas-kelaskan seperti rajutan benang dalam kain tenun yang tak boleh direnggangkan. Kain itu menempel di tubuh raja, bangsawan, dan imam, sementara kebanyakan rakyat merasakan kulit mereka terkikis oleh gesekan sehari-hari.

Sistem yang umum disebut feodalisme, atau lebih tepatnya warisan sosial-ekonomi dan hukum Ancien Régime, bukan sekadar struktur institusional. Ia adalah budaya yang menormalisasi ketidaksetaraan; kehidupan sehari-hari hanya berisi rangkaian kewajiban yang menindas.

Sosial-politik di Ancien Régime Prancis terorganisasi menjadi three estate, atau tiga negara yang terpisah: klerus (estate pertama), bangsawan (estate kedua), dan rakyat jelata (estate ketiga).

Pembagian itu berasal dari normalisasi tripartit feodal pada Abad Pertengahan, ketika jaringan monarki dan oligarki dengan sengaja ditenun. Tenunan ini bukan semata label sosial; ia menjadi kerangka hukum yang memberi hak istimewa kepada dua estate pertama.

Klerus (rohaniwan) dan bangsawan memiliki prestise pembebasan pajak (taille), akses jabatan, dan monopoli atas kehormatan publik. Sementara itu, commoners atau rakyat jelata sebagai third-estate menanggung beban fiskal dan pelayanan wajib untuk negara dan pemilik tanah. Padahal, jumlah mereka mendominasi (90 persen dari populasi) dan menjadi tulang punggung produktivitas ekonomi negeri.

Golongan ketiga inilah yang menamakan diri sebagaisans-culottes (secara harfiah “tanpa kulot”). Nama itu merepresentasikan kemiskinan, karena hanya borjuis yang mengenakan kulot, celana selutut dari sutra yang modis.

Georges Lefebvre mencatat jumlah three estate dalam bukunya, The Coming of the French Revolution (2015). Dari 27 juta penduduk yang tinggal di Prancis pada 1789, tidak lebih dari 100 ribu jiwa terdaftar sebagai klerus, sementara sekitar 400 ribu lainnya adalah bangsawan. Itu menyisakan mayoritas yang berselisih sangat besar, sekitar 26,5 juta orang, sebagai rakyat jelata.

Struktur three estate menciptakan paradoks legitimasi: sementara raja menegaskan dirinya sebagai pusat kekuasaan, daya hidup nasional digantungkan pada lapisan rakyat yang hak-haknya disingkirkan dari ruang pengambilan keputusan.

Raja mengklaim bahwa otoritasnya berasal dari hak ilahi untuk memerintah. Dengan begitu, gereja berhak atas otoritas mahkota sebagai fungsi pemerintahan.

Otoritarianisme itu dibuktikan lewat pencabutan Dekrit Nantes pada 1685, ketika setiap penduduk Prancis secara otomatis dianggap sebagai Katolik. Lalu, segala catatan kelahiran, kematian, dan pernikahan, “disimpan” di tangan pastor paroki. Sistem pendidikan, monopoli bantuan kepada si miskin, penyediaan rumah sakit, sensor informasi untuk segala jenis berita yang dicetak secara sah, semuanya dikendalikan oleh gereja.

Katolik, seperti yang dijamin oleh Gereja Gallican Prancis, sangat penting sehingga sebagaimana kata Lefebvre (hlm. 8), "tanpa sakramen Katolik, rakyat tidak punya legalitas dalam eksistensinya; anak-anaknya dicap anak haram dan tidak punya hak warisan."

Praktik-Praktik Feodal yang Mengimpit dan Bikin Muak

Feodalisme menulis kembali hubungan antara manusia dan tanah menjadi kontrak penindasan.

“Jarak yang memisahkan orang kaya dari warga negara lain [third estate] makin meningkat setiap hari.... Kebencian tumbuh lebih pahit dan negara terbagi menjadi dua kelas: orang yang serakah dan tidak sensitif serta orang tidak puas yang bergumam [mengeluh],” tulis William Doyle dalam The Oxford History of the French Revolution (2018: 23).

Feodalisme adalah pengalaman konkret: hasil panen harus disisihkan untuk pajak, penggilingan lokal tutup bagi yang tak mampu membayar, peringatan bahwa mencari kayu bakar bisa berujung jerat hukum, dan sebagainya.

Dampaknya bersifat kumulatif, menumbuhkan kebencian yang bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi juga moral.

John Markoff dalam bukunya, The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution (1996), menghimpun beberapa sebab penting feodalisme dan three estate yang menyulut kebencian kolektif.

Hal paling fundamental adalah iuran seigneurial dan kontrol fasilitas komunal. Interaksi antara aksi rakyat perdesaan dan legislator revolusioner menyundut penghapusan hak seigneurial. Itu bukan sekadar keputusan dari atas, melainkan hasil pertempuran sosial yang melibatkan konfrontasi langsung antara petani dan pemilik tanah, yang kemudian dibawa ke arena hukum revolusi.

Gereja mewajibkan petani membayar iuran seigneurial kepada tuan tanah hanya untuk mendapatkan izin menggunakan penggilingan dan oven. Hak penggunaan yang sebelumnya bersifat komunal menjadi sumber pendapatan individu tuan tanah sehingga hasil kerja petani disedot para rentenir lokal.

Gereja juga memberlakukan corvée atau kerja rodi. Waktu dan tenaga petani untuk pekerjaan infrastruktur diberikan upah kompensasi yang tak layak. Corvée merupakan bentuk eksploitasi kerja yang membuat musim tanam dan panen menjadi waktu yang makin berisiko bagi keluarga petani.

Sebenarnya, kaum tani tak tinggal diam. Mereka sempat mengirimkan gugatan kepada negara dengan menulis Elves-le Moutier, yang isinya, “Hapuskan hak istimewa kaum bangsawan dan klerus dalam pembayaran corvée. Tundukkan mereka seperti anggota Third Estate karena mereka [kongkalikong] berbagi keuntungan.”

Kalangan third estate juga memprotes pajak yang tak proporsional. Pada masa itu, gereja mewajibkan tiga pajak langsung: taille, vingtièmes, dan capitation, kepada second estate dan third estate. Namun, besaran untuk second estate dikurangi dengan dalih “hak istimewa bangsawan, sehingga [aristokrat] bukanlah beban keuangan.”

Di ranah struktural, penjualan jabatan dan venalitas birokrasi menjadi praktik yang jamak ditemui. Jabatan sipil bisa dibeli, mengubah fungsi negara menjadi pasar hak istimewa. Hal itu menjadikan birokrasi tak terlihat lagi sebagai pelayanan publik, melainkan alat reproduksi kekayaan dan status untuk kelas atas.

Revolusi Prancis sebagai Katalis Perubahan

Tekanan massa dan tuntutan anti-feodal menyatu dengan wacana Revolusi dan kebijakan legislatif sehingga menimbulkan perubahan institusional signifikan.

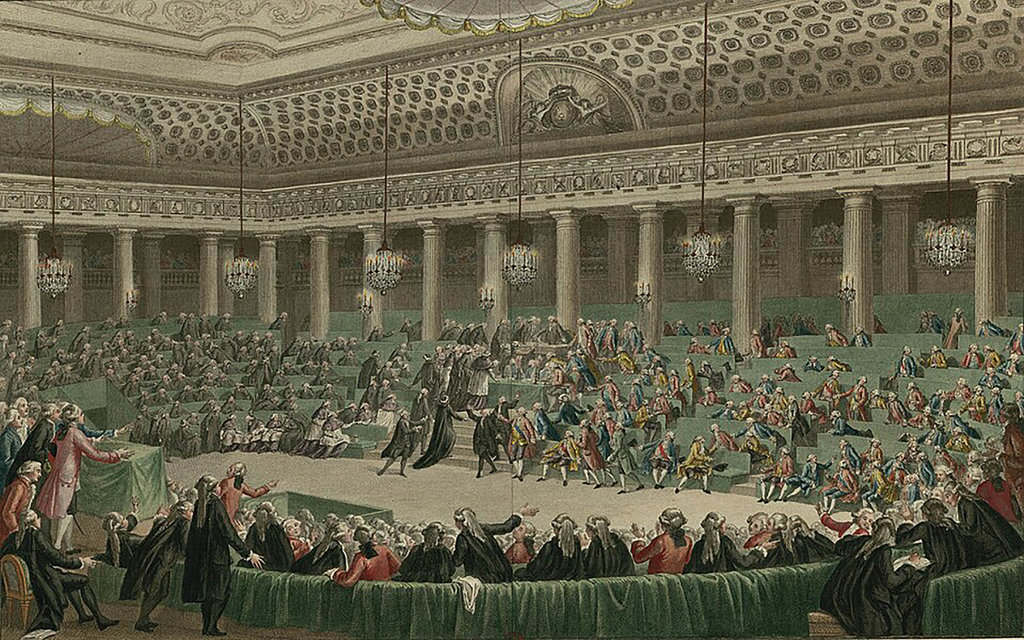

John Hall Stewart dalam A Documentary Survey of the French Revolution (1951: 107) melaporkan, pada malam 4 Agustus 1789 terjadilah momen puncak. “Majelis Nasional Estates-General menghapuskan sistem feodal sepenuhnya.”

Penghapusan feodalisme dalam 19 pasal “Dekrit Agustus” ini termasuk hak-hak seigneurial dan tithe (pajak “persepuluhan”), sebuah keputusan yang menandai transisi formal dari praktik-praktik yang selama ini dipertahankan oleh klerus dan bangsawan.

Reformasi sistem feodal itu memaksa klerus memilih.

Ketika Majelis Nasional mengesahkan “Civil Constitution of the Clergy” (12 Juli 1790), yang mengubah pendanaan, pemilihan, dan subordinasi gereja pada negara, sebagian klerus menerima struktur baru dan menjadi “klerus konstitusional” yang bersedia bekerja dalam kerangka revolusi.

Namun, sebagian lain, yang disebut sebagai "non-juring" atau refractory priests 'imam keras kepala', menolak sumpah kesetiaan kepada konstitusi tersebut. Mereka menganggap tindakan itu penghinaan terhadap independensi gerejawi dan iman, serta pembelotan terhadap tradisi gereja.

Perpecahan tersebut melemahkan otoritas gereja di hadapan publik dan menciptakan situasi yang membalikkan legitimasi klerus. Setelah Revolusi, klerus bukan lagi legitimator pusat, melainkan objek perselisihan politik dan sosial.

Resistansi Klerus dan Manipulasi Ketaatan

Bagi banyak rakyat, menuntut pembatasan peran gereja adalah bagian dari keadilan material. Tapi, bagi refractory priests, menolak konstitusi adalah upaya mempertahankan iman. Ketegangan dua kutub ini memperpanjang konflik, menggiring kedua pihak ke jalur yang makin membentuk identitas politik baru pasca-revolusi.

Tak bisa dimungkiri, sebelum revolusi, banyak kalangan masyarakat Prancis terjerembab dalam ketaatan. Belakangan setelah revolusi, rakyat sadar bahwa selama ini klerus mengekang kebebasan lewat “cinta kasih” kepada Tuhan yang dimanipulasi. Mereka dibikin terlena oleh agama, sampai-sampai tak tahu bahwa kebebasannya ditangguhkan lewat konstitusi yang menindas.

“Betapa pun tunduknya orang Prancis sebelum Revolusi terhadap kehendak Raja, satu bentuk ketaatan sama sekali tidak mereka kenal: mereka tidak tahu apa artinya tunduk di hadapan kekuasaan yang tidak sah dan diperebutkan,” tulis Alexis de Tocqueville dalam The State of Society in France Before the Revolution of 1789 (1888: 103).

“Mereka [rakyat] mencintainya [klerus dan bangsawan] dengan kasih sayang yang selayaknya seorang ayah; mereka menghormatinya dengan rasa hormat yang selayaknya kepada Tuhan,” Tocqueville menambahkan.

Namun, kepatuhan mereka lebih merupakan akibat dari kebiasaan, bukan kemauan. Lalu, ketika mereka tergerak, sedikit saja dorongan dapat langsung memicu kekerasan. Seperti biasa, pada gilirannya, kekerasan itu selalu ditekan oleh kekuasaan sewenang-wenang, bukan oleh hukum.

Kritik dalam bentuk tulisan juga mengalami konsekuensi serupa. Kerajaan akan menghukum mati siapa pun yang menulis atau mencetak tulisan yang bertentangan dengan agama atau aturan yang berlaku.

"Penjual buku dan pedagang kaki lima yang menjajakannya [tulisan kritik terhadap kekuasaan] akan menerima hukuman sama," tulis Tocqueville (hlm. 59).

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id