tirto.id - Pada abad ke-17 dan ke-18, Batavia, markas besar VOC di Asia, adalah kota bertembok yang sibuk. Namun, denyut kehidupannya bergantung pada wilayah di luar tembok itu, sebuah pedalaman subur yang dikenal sebagai Ommelanden.

Setelah dua kali serangan dari Mataram dan ancaman dari Banten, VOC menyadari pentingnya mengamankan dan mengembangkan wilayah penyangga ini. Ommelanden kemudian dipetak-petak menjadi lahan luas yang disebut tanah partikelir (particuliere landerijen), yang dijual atau disewakan kepada individu swasta, baik orang Eropa maupun sekelompok kecil Tionghoa dan Mardijker, untuk dikelola.

Di atas tanah-tanah inilah fondasi banyak kawasan Jakarta modern diletakkan, di mana para tuan tanah (landheer) membangun pusat-pusat ekonomi baru, membangun rumah kongsi (landhuis), dari perkebunan tebu hingga pertanian.

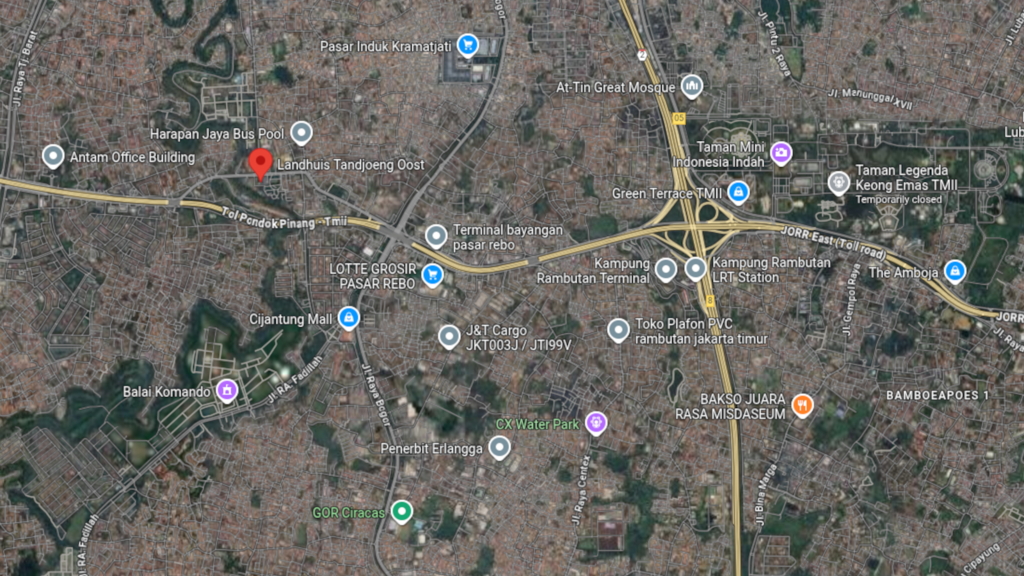

Di tengah lanskap ini, Sungai Ciliwung mengalir deras, menjadi arteri geografis dan ekonomi yang membelah pedalaman Batavia. Di kelokan hulunya, lahirlah dua tanah partikelir yang bertetangga, hanya terpisah oleh aliran sungai.Penamaan keduanya murni bersifat geografis, Tandjong-West di sisi barat sungai dan Tandjong-Oost di sisi timur

Penghasil Susu di Tepi Ciliwung

Nama Tanjung Barat atau Tandjong-West muncul pada masa Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff yang membagi wilayah di sepanjang Ciliwung berdasarkan arah geografis. Wilayah ini, bersama Pasar Minggu, Pasar Rebo, dan Lenteng Agung, merupakan Ommelanden Batavia bagian selatan.

Merujuk Bondan Kanumoyoso dalam Ommelanden: Perkembangan Masyarakat dan Ekonomi di Luar Tembok Batavia, 1984-1740 (2023:28), melimpahnya air untuk aktivitas pertanian di wilayah selatan tersebut, baik di kaki pergunungan maupun di sepanjang dataran pesisir, serta kondisi tanahnya yang subur memastikan produksi tanaman pangan yang cukup.

Pemilik pertama tanah partikelir yang tercatat adalah Jan Andries Duurkoop, seorang pensiunan mayor yang membeli tanah ini antara tahun 1760 dan 1780. Di atas lahan yang dianggap kurang cocok untuk bercocok tanam ini, Duurkoop membangun sebuah imperium peternakan.

Sekitar 5.000 ekor sapi dipelihara untuk menghasilkan susu dan daging yang dipasok ke Batavia. Menurut koran Surabaiasch Handelsblad terbitan 17 Agustus 1893, Duurkoop mempekerjakan setidaknya 400 budak. Skala usahanya begitu besar hingga tanah partikelir ini mendapat julukan Oostvriesland, merujuk pada sebuah wilayah penghasil susu terkemuka di Eropa Utara.

Kemakmuran Duurkoop tecermin pada landhuis miliknya, yang digambarkan oleh pelukis Johannes Rach memiliki gerbang menara megah setinggi 25 meter dengan gaya Barok.

Berdasarkan peta topografi dari Topographisch Bureau Batavia tahun 1914, letak Tandjong-West yang agak terpisah dari permukiman umum menunjukkan statusnya sebagai kediaman tuan tanah atau pejabat kolonial, sekaligus pusat administrasi di sekitarnya.

Akses menuju landhuis ini tidak langsung dari jalan utama, melainkan melalui jalur kecil yang kemungkinan hanya digunakan oleh pemilik dan pekerja terkait.

Di sekitar landhuis dan lahan peternakan, terdapat permukiman yang tersebar dalam pola agraris. Rumah-rumah kecil berkelompok membentuk kampung tradisional, dihuni oleh petani dan buruh perkebunan.

Pada awal abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda mulai mengoptimalkan tanah partikelir di bawah kepemimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels dengan membangun bendungan Setu Babakan. Air yang terbendung dialirkan untuk mengairi lahan di Tanjung Barat dan Lenteng Agung, mengubah tanah kering menjadi lahan pertanian subur.

Memasuki paruh kedua abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda gencar membangun infrastruktur untuk mengintegrasikan ekonomi pedalaman dengan pusat niaga di pesisir. Salah satu proyek paling strategis adalah pembangunan jalur kereta api Batavia-Buitenzorg (kini Jakarta-Bogor) oleh perusahaan swasta Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM), yang mulai beroperasi penuh pada 1873.

Jalur tersebut dirancang untuk mempercepat pengangkutan hasil bumi seperti tebu, lada, dan kopi dari perkebunan-perkebunan di sekitar Buitenzorg ke pelabuhan Batavia. Asep Suryana dalam buku Pasar Minggu Tempo Doeloe: Dinamika Sosial Ekonomi Petani Buah 1921–1966 (2012:170), menilai jalur besi ini membelah banyak tanah partikelir di selatan Batavia, seperti Jagakarsa, Lenteng Agung, Srengseng, Ragunan, dan Tandjong-West.

Asep menambahkan bahwa integrasi sosial ekonomi wilayah ini dengan Batavia dan Buitenzorg terjadi melalui tiga stasiun, yakni Stasiun Pasar Minggu di mana kereta api dapat lansir, Stasiun Lenteng Agung, dan Perhentian Tandjong-West. Kehadiran stasiun mengubah Tandjong-West dari sekadar domain privat seorang tuan tanah menjadi simpul penting dalam jaringan transportasi publik modern.

Kini, di lokasi bekas landhuis yang megah itu berdiri sebuah universitas, fasilitas pendidikan yang seolah menjadi penegas akhir transformasi kawasan dari domain privat menjadi ruang publik.

Tanjung Timur, Kejayaan Senyap Bernama Groeneveld

Di seberang sungai, Tandjong-Oost menapaki jalan sejarah yang berbeda. Pada tahun 1756, van de Velde membangun rumah peristirahatan di tanah ini. Setelah ia meninggal tahun 1759, kepemilikan berpindah ke Adrian Jubbels pada tahun 1763.

Di tangan pemilik berikutnya, Jacobus Johannes Craan, seorang petinggi VOC, kawasan ini mengalami transformasi besar. Craan mengubah nama tanah partikelir menjadi Groeneveld yang berarti “ladang hijau” dalam bahasa Belanda.

Ia merenovasi rumah kongsi dengan ornamen bergaya Louis XV dari Prancis dan menambahkan dekorasi khas Tionghoa pada pintu dan jendela. Sebagai penanda, simbol keluarganya—seekor burung bangau (crane)—diukir di atas pintu utama.

Seturut V.I. van den Wall dalam Oude Hollandsche Buitenplaatsen van Batavia (1943:47), arsitektur bangunan utama memiliki dua lantai dengan dua paviliun sayap terpisah bergaya arsitektur Indische Kuno, yang membuatnya dikenal sebagai salah satu vila termegah di pinggiran Batavia.

“Fasad utara rumah tidak memiliki dekorasi, namun justru memberikan kesan tenang dan mengesankan,” sambung van de Wall.

Dalam buku lainnya berjudul Indische Landhuizen en hun Geschiedenis (1932:15), van den Wall menyebut fasad barat memiliki balkon di lantai atas dan sayap samping yang membedakannya dari rumah-rumah kongsi lain.

Sementara di sisi kiri pintu belakang, terdapat sebuah sayap bangunan dengan atap pelana setinggi satu lantai, menghubungkan ruang tamu dengan dua bangunan tambahan di sisi barat yang dibangun sebelumnya. Bersama lorong penghubung, bangunan ini membentuk sayap berbentuk huruf L di halaman dalam.

Lorong yang menghadap ke rumah dilapisi kaca dan memiliki pintu menuju taman. Jendela loteng lama kemudian dibongkar untuk diganti dengan jendela yang lebih besar, terdiri dari kaca atau penutup kayu.

Di salah satu ruang tergantung potret keluarga yang memudar, dilukis oleh Daniel Cornelis Anthonie sekitar tahun 1792, yang kemudian dipindahkan ke Leiden pada tahun 1849. Di sekelilingnya terbentang lahan luas yang digunakan untuk berburu rusa dan babi hutan, kegiatan yang lazim dilakukan oleh para pejabat tinggi kolonial. Di sisi jalannya juga ditanami pohon asem yang rindang.

Di antara tokoh yang tercatat pernah berkunjung atau tinggal di sana adalah Letnan J. Choumant dan Daniel Cornelis Rijk, yang dikenal sebagai pengelola properti dan tokoh penting dalam administrasi Hindia Belanda.

Setelah Craan wafat, warisan kepemilikan diberikan pada puterinya yang menikahi putra Gubernur Jenderal Jeremias van Riemsdijk (1775-1777). Keluarga van Riemsdijk lainnya juga membeli sebagian tanah lain di sekitar Tandjong-Oost, sehingga di bawah kepemilikan mereka pada abad ke-19, Groeneveld tidak hanya menjadi tempat peristirahatan, tetapi juga pusat ekonomi yang produktif selama beberapa dekade.

Warsa 1821, keluarga van Riemsdisjk menjual tanah ini kepada Tjalling Ament, seorang pengusaha dari Cirebon. Keluarga Ament menjadi dinasti pemilik tanah yang dominan di kawasan ini hingga awal abad ke-20.

Tjalling Ament lalu menikah dengan Dina Cornelia van Riemsdijk, cucu Gubernur Jenderal Jeremias van Riemsdijk, pada 16 Juli 1826 di Tandjong-Oost. Pernikahan ini memperkuat posisi keluarga Ament sebagai elite kolonial.

Setelah Tjalling meninggal tahun 1870, tanah partikelir dikelola oleh anak sulungnya Daniel Cornelis Ament yang juga berbisnis gula di Cirebon. Ia mengembangkan perkebunan dan peternakan di sana, bahkan tercatat memelihara hingga 6.000 ekor sapi pada 1830-an, menyaingi Tandjong-West sebagai produsen susu.

Daniel kemudian mewariskan Tanjung-Oost kepada anaknya Edouard Corneille Collet Ament yang disekolahkan di Gymnasium Willem III di Salemba dan sekolah dagang di Antwerpen, Belgia. Di tangan Edouard, kekayaan keluarga Ament terus meningkat dengan membeli lahan-lahan di sekitar Tanjung Oost.

Aktivitas ekonomi di kawasan ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Para pekerja kemudian membentuk sebuah permukiman di sekitar villa tersebut yang kemudian dikenal sebagai “Kampung Gedong”, merujuk langsung satu-satunya bangunan permanen dan megah di wilayah tersebut pada masanya.

Para pekerja inilah yang diyakini menjadi cikal bakal masyarakat Betawi di kawasan Condet, yang mengembangkan budaya khas mereka di bawah naungan sosial dan ekonomi tanah partikelir Groeneveld.

Sejak tahun 1800-an, nama Kampung Gedong lebih populer dibanding Tanjung Timur. Gedung ini juga disebut Gedong Tinggi karena letaknya di dataran tinggi. Sebutan lain yang muncul adalah Gedong Kongsi, Villa Nova, dan Gedong Ki Dekle', semuanya merujuk pada bangunan Groeneveld yang menjadi penanda kawasan.

Menurut Iim Imadudin dalam "Perlawanan Petani di Tanah Partikelir Tanjoeng Oost Batavia Tahun 1916" (2015), landhuis Tanjung Timur menjadi saksi perlawanan Entong Gendut dan para petani Condet saat memprotes sistem tanah partikelir di Batavia pada 1916.

Puing di Balik Kompleks Tertutup

Setelah Perang Dunia II, landhuis Groeneveld memasuki babak baru yang penuh gejolak. Selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia, gedung ini sempat menjadi markas Barisan Pelopor.

Setelah agresi militer Belanda, properti ini diambil alih oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dan diubah menjadi perkebunan karet. Pasca-kemerdekaan, landhuis ini dibeli oleh seorang pengusaha lokal bernama Haji Sarmili yang mengubah fungsinya menjadi hotel, lalu gedung perkantoran.

Warsa 1962, Haji Sarmili menjual properti tersebut kepada Kepolisian Jakarta. Transaksi ini, yang terjadi di era diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mereformasi kepemilikan tanah di Indonesia, secara fundamental mengubah status lahan dari properti sipil menjadi aset institusi keamanan negara. Inilah langkah pertama menuju keterasingannya dari ruang publik.

“Saya masuk sini sebagai polisi tahun 1962, kawasan ini jadi asrama atau mes polisi bisa dibilang. Bangunan itu besar ya mewah, serbaguna, bisa jadi kantor, rumah juga. Bangunannya dua sisi, ada yang menghadap ke depan ada yang ke belakang,” ujar Endang Subarna, seorang pensiunan Polisi, dilansir Kompas.

Pada Mei 1985, tragedi menimpa villa Tanjung Timur. Kebakaran hebat melalap dan menghancurkan sebagian besar bangunan bersejarah tersebut. Laporan menyebutkan api berasal dari ledakan di dapur, kemungkinan dari kompor milik salah satu penghuni yang menempati bangunan yang sudah mulai terabaikan.

Meskipun telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, kurangnya perawatan dan minat dari otoritas terkait membuat bangunan ini telantar dan rentan. Api melenyapkan wujud fisik dari sebuah ikon arsitektur yang pernah menjadi salah satu yang terindah di Batavia.

Setelah kebakaran, area Groeneveld diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Kini, sekitar lokasi tersebut dijadikan Asrama Polantas Tanjung Timur di Jalan TB Simatupang. Sisa-sisa bangunan bersejarah sejak zaman Belanda yang menjadi saksi bisu nama Kampung Gedong masih terlihat sebagian, tertutup oleh kompleks asrama kepolisian.

Beberapa dinding dan tembok tua masih berdiri di antara reruntuhan yang ditumbuhi kuping gajah dan rumput liar. Meski memprihatinkan, ini adalah jejak terakhir dari kemegahan Tanjung Timur yang pernah menjadi salah satu tanah partikelir terpenting di Hindia Belanda.

Perbedaan nasib antara Tanjung Barat dan Tanjung Timur dapat diringkas dalam satu kalimat: yang satu menumpangkan namanya pada infrastruktur, yang lain pada sebuah ikon. Tanjung Barat dikenang luas karena diabadikan dan tercetak di tiket, jadwal perjalanan, dan peta resmi, secara berulang menanamkan toponim tersebut ke dalam kesadaran kolektif publik yang lebih luas.

Sebaliknya, seluruh identitas Tanjung Timur bertumpu pada satu ikon arsitektur yang, meskipun megah, pada dasarnya rapuh dan fana. Ketika landhuis Groeneveld hancur, tidak ada penopang identitas lain yang bisa melanjutkan riwayat namanya.

Meski terdapat Pasar Rebo yang ramai sejak tahun 1762 dan diadakan setiap hari Rabu, kawasan ini tetap berkembang sebagai area perkebunan dan permukiman perdesaan. Tanpa stasiun kereta, Tanjung Timur tidak pernah mengalami urbanisasi secepat Tanjung Barat.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id