tirto.id - Bayangkan sebuah peta dunia atau globe! Jika diminta menunjuk letak Asia, di manakah jari Anda akan mendarat? Jawaban atas pertanyaan itu telah mengalami distorsi selama berabad-abad lamanya.

Bagi kartografer Eropa, khususnya yang hidup di pertengahan abad ke-19, wilayah yang kini Anda sebut sebagai Asia adalah "timur". Penyebutan itu bukan hanya sekadar bias lisan, tetapi turut terukir di lempeng tembaga atau terpatri di artefak batu kapur yang menjadi tonggak sejarah berdirinya ras dan suku bangsa.

Secara khusus, Imperium Britania Raya membikin sebutan khusus bagi negara koloninya, misalnya middleeastatau "timur tengah" untuk menyebut negara-negara Arab (Mesir, Sudan, Irak, Yaman, dsb.), serta far east atau "timur jauh" untuk menyebut wilayah Asia Timur (Cina, Mongolia, Jepang, dsb.) dan Asia Tenggara, seperti Indonesia.

Padahal, secara geografis, negara-negara Arab terletak di benua yang berbeda. Ada yang termasuk Asia, tapi ada pula yang tergolong Afrika-Eurasia.

Konsep penyebutan far east muncul di Eropa pertama kali pada abad ke-12. Penggunaannya santer dikenal ketika kelas penguasa, penjelajah, pedagang, dan pelancong, mengambil rute timur untuk menambatkan labuhan ke wilayah tersebut.

Toponimi yang selama ini telah mengakar untuk melabelisasi Asia merupakan kompilasi berdasarkan sumber-sumber kolonialisme. Dalam bias tempurung kepala kolonial, seolah-olah terdapat komposit yang ditandai dengan jarak geografis dan psikis antara mereka sebagai pusat pengetahuan dan Asia sebagai objek kolonialisasi.

Penyebutan itu telah menjamur, bahkan mampu mereduksi istilah geografis maupun metaforis. Gagasan ala kolonial untuk dunia Timur tersebut disebut sebagai orientalisme.

Kritik terhadap Orientalisme dan Erosentrisme

Pada 1978, seorang Profesor Perbandingan dan Sastra Inggris dari Universitas Columbia, Edward Said, menerbitkan sebuah karya fenomenal yang menjadikannya terkenal, Orientalism.

Dalam buku itu, Said menganalisis dan mengkritik aspek-aspek budaya yang menjadi dasar orientalisme, tentang cara pandang dunia Barat terhadap dunia Timur.

J. J. Clarke dalam bukunya, Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and Western Thought (1997: 7-8), menjabarkan pandangan Said mengenai orientalisme.

“Istilah orientalisme merujuk pada berbagai sikap yang telah ditunjukkan di Barat terhadap gagasan dan sistem keagamaan serta filsafat tradisional Asia Selatan dan Timur. Pilihan ini masih diperdebatkan. Orientalisme telah menjadi istilah yang sangat problematik, sulit digunakan dalam arti netral.”

Istilah orientalisme pertama kali muncul di Prancis pada 1830-an, dan sejak saat itu telah digunakan dalam beragam studi yang merujuk pada kajian oriental.

Orientalisme digunakan sebagai polarisasi biner genre sastra romantisisme tertentu, gaya lukisan, dan, yang paling signifikan, menandai jenis pandangan ideologis tertentu tentang Timur yang merupakan produk kolonialisme Barat.

“Konotasi yang terakhir ini terkenal terkait dengan Edward Said, yang ide-idenya sangat penting bagi setiap orang yang berdebat mengenai pokok bahasan buku ini, serta dalam ranah luas teori pascakolonial,” tambah Clarke.

Selain orientalisme, Edward Said mengkritik penyebutan middle east sebagai wujud bias erosentrisme. Wilayah tersebut terletak di sebelah timur Eropa Barat. Tapi, bagi India, ia terletak di Barat, sedangkan bagi Rusia di Selatan. Karenanya, penyebutan timur tengah terkesan ambigu dan membingungkan, tergantung pada siapa dan di mana perspektif geografis memandangnya.

Kritikan erosentrisme juga berhubungan dengan konotasi pendefinisian garis lintang relatif terhadap meridian utama atau meridian Greenwich.

Hal itu karena standardisasi kartografi yang digunakan oleh kolonialisme Britania secara tidak langsung “diterima secara global” pada 1884 dalam Konferensi Meridian Internasional.

Kartografi sebagai Poros Pengetahuan

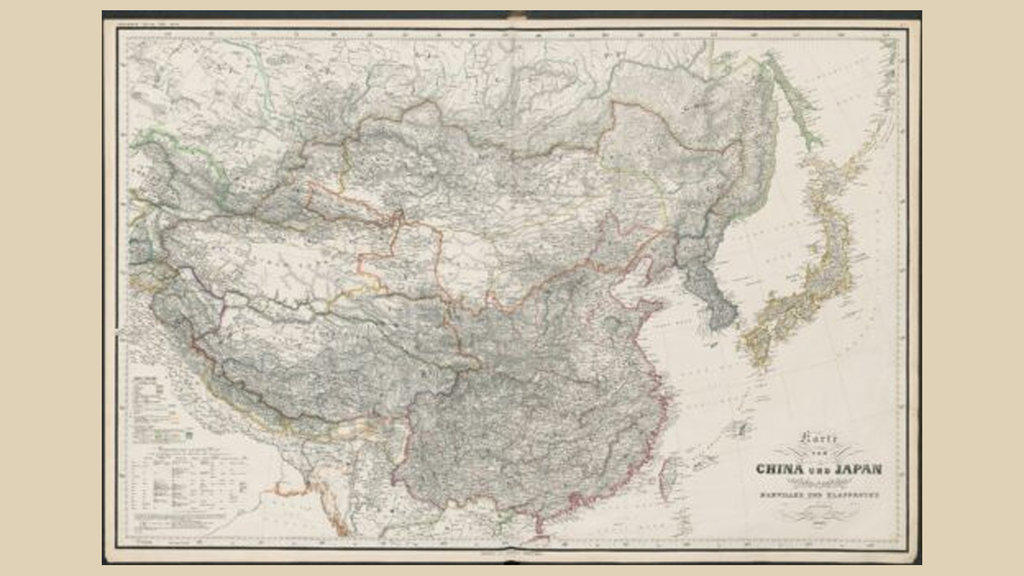

Orientalisme, dalam studi kartografi, kiranya perlu mempertimbangkan hasil analisis kartografer sohor dari Jerman, Heinrich Berghaus, yang diberi tajuk Atlas von Asia (1833—1858). Kumpulan kartografi dunia itu diterbitkan oleh Justus Perthes dan kini dimuseumkan di Perthes Collection, Gotha.

Berghaus, yang melanglang buana sebagai penyurvei lanskap dunia, sama sekali tak pernah keluar dari Eropa. Namun, peta-peta buatannya mampu menyajikan lanskap wilayah Kekaisaran Dinasti Qing di Cina, yang informasinya disadur dari misionaris Yesuit, Jean-Baptiste d’Anville.

Peta bertajuk Die Chinesische Küste der Provinz Kuang-tung, zu beiden Seiten des Meridians von Macao (1834), misalnya, menggambarkan wilayah pesisir selatan dan pulau-pulau yang berdekatan di Laut Cina Selatan.

Berghaus memberikan gambaran umum tentang kondisi samudera dan meteorologi di wilayah tersebut dengan mengutip karya hidrografer East India Company serta hasil “McCartney Mission” (1793), upaya diplomatik Inggris pertama ke Cina yang terjalin hampir empat dekade sebelumnya.

Asia, dalam kacamata Berghaus, melampaui sesuatu yang disebut “pembagian geografi benua”. Baginya, batas sesungguhnya adalah produk kebudayaan warisan kapitalisme dagang dan ambisi kekaisaran.

Selain kartografi buatan Berghaus, peta Province du Shantung (1876) yang diilustrasikan oleh kartografer Prancis, Albert-August Fauvel, dan disimpan di Perthes Collection, juga memberikan pemahaman yang makin membiaskan Barat dengan Timur.

Tak seperti kebanyakan peta lain yang berperspektif Barat, Province du Shantung meletakkan Peking sebagai meridian utama, bukan Paris atau Greenwich yang menjadi zona waktu universal zaman kiwari. Dengan kata lain, singgasana Kaisar Dinasti Qing adalah titik awal jarak pengukuran meridian dunia.

Peta itu mewakili era baru hubungan Cina ke luar negeri. Dengan menempatkan Qing sebagai pusat—antinarasi bias Barat—aliran pengetahuan dan komoditas dapat terfasilitasi oleh jalur pelayaran dan teknologi transportasi yang lebih canggih.

Sekalipun begitu, akumulasi informasi bertulisan tangan di peta menunjukkan bahwa perspektif yang beranjak dari toponimi Barat dianggap “kurang akurat” atau lengkap.

Setidak-tidaknya, peta-peta Asia yang tersimpan di Perthes Collection merepresentasikan corak pandang Barat yang membayangkan mereka “bertetangga” secara geografis dan budaya selama berabad-abad.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kartografi Berghaus dan Fauvel, hubungan Barat-Timur jauh melampaui ranah fantasi dalam oposisi biner. Sebaliknya, Barat-Timur menghasilkan transisi pengetahuan yang makin berkelanjutan.

Royal Observatory Greenwich, Titik Nol Derajat Meridian Dunia

“Orang-orang dari seluruh dunia berduyun-duyun berdiri dengan satu kaki di belahan bumi timur dan satu kaki di belahan bumi barat di Royal Observatory di Greenwich, London tenggara,” tulis Ben Johnson dalam artikelnya di Historic UK.

Meridian Greenwich adalah garis khayal yang memisahkan bumi menjadi timur dan barat, sama seperti khatulistiwa yang membelah utara dan selatan. Tempat tersebut dianggap "zona netral", titik nol derajat bujur tempat terpisahnya bumi belahan barat dan timur. Dengan demikian, zona waktu di Bumi juga dimulai dari tempat itu, atau yang dikenal dengan Greenwich Mean Time.

Faktanya, titik nol derajat, yang diklaim secara universal lewat Konferensi Meridian Internasional pada Oktober 1884 di Washington DC, itu salah.

Jika Anda menginjakkan kaki di Royal Observatory Greenwich, sebagaimana kata Ben Johnson, secara matematis meleset lebih dari 100 meter dari titik nol derajat yang sebenarnya.

Royal Observatory--garis bujur 0° dunia yang representasi fisiknya telah dikunjungi ribuan wisatawan setiap tahun--seharusnya lebih tepat 0,001472° (atau 102,5 m) lebih jauh ke timur.

Kesalahan itu, salah satunya, disebabkan oleh fakta bahwa bumi bukanlah bola sempurna. Sudut tepat yang memosisikan Greenwich sebagai pusat pada instrumen awal tak pernah benar-benar menciptakan permukaan horizontal yang seragam. Faktor lainnya adalah tekanan gaya gravitasi di setiap wilayah lokal bervariasi, tergantung medan.

Kontroversi Meridian Greenwich dan Bias Kolonial

Yang membuat kesalahan itu seolah-olah “dinormalisasi” ialah kesepakatan dalam Konferensi Meridian Internasional 1884.

“Diketahui bahwa ada lebih dari 50 standar waktu di Amerika Serikat pada 1881, dengan tiga atau empat di daerah kecil New England saja,” tulis Ummu Hani dan Alimudin dalam jurnal Hisabuna (Vol. 1 No. 3, 2021: 39).

Bahkan, di konferensi internasional itu, tak semua perwakilan negara menyetujui gagasan penentuan Greenwich sebagai meridian utama. Salah satunya Cina—dalam kartografi Fauvel—yang telah memiliki garis bujur versi mereka.

Setidaknya pada pertengahan abad ke-19, terdapat 29 meridian domestik yang memiliki penghitungan berbeda-beda.

Ada pula peta buatan French Academy of Sciences yang memiliki nol derajat bujur dan melintang melalui Paris. Meridian Paris, seperti dalam artikel jurnal “Historique du problème du Méridien origine en France” (1979: 289-304), juga menyebut Paris memiliki observatorium sendiri yang dibangun pada 1666, lebih tua dari Royal Observatory Greenwich yang didirikan Raja Charles II pada 1675.

Demi menghapus berbagai perbedaan itu, konferensi internasional yang dipimpin Presiden AS, Chester Arthur, dan 25 perwakilan negara di dunia, setuju memilih satu meridian sebagai standar yang seragam, yakni Royal Observatory di Greenwich, Inggris.

Namun, alih-alih berhenti pada kesepakatan, perdebatan mengenai meridian utama justru menyeret ranah pengetahuan yang membiaskan sudut pandang Timur dan Barat.

Imperium Britania Raya--kolonialis paling menentukan selama akhir abad ke-19--seolah-olah menjadi kekuatan utama navigasi mutakhir dunia. Daya militerisme maritimnya di waktu itu, ditunjang sederet koloni yang tersebar di hampir seluruh dunia, memiliki posisi kuat dalam pemilihan suara saat Konferensi Meridian Internasional.

Alhasil, dari 25 perwakilan negara di dunia, 22 di antaranya mendukung, satu melawan (Haiti), dan dua abstain (Prancis dan Brasil).

Kondisi itu menyebabkan munculnya bias pada toponimi yang dibentuk dari sudut pandang kolonial. Tak ayal bila Asia, yang secara geografis terletak di sebelah timur Eropa, disebut sebagai Timur Tengah, Timur Dekat, atau Timur Jauh.

Faktor meridian utama, kolonialisme di negara dunia ketiga, dan orientalisme menjadi cucuk lampah pengetahuan sejarah yang mengakar.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id