tirto.id - Lebih dari seabad silam ketika Ahmad Dahlan pulang dari Mekkah, Haji Hasyim menjadi lurah Keraton. Mereka sama-sama tinggal di kampung Kauman, sebelah barat Keraton Yogyakarta. Di kampung ini gagasan “Islam berkemajuan” bersemi dan berkembang pada awal abad 20.

Sedari awal Hasyim adalah seorang pendukung gagasan Ahmad Dahlan. Kepada Dahlan, Hasyim menyerahkan kelima anaknya untuk belajar mengaji: Bagus Hadikusumo, Fakhruddin, Jasimah, Syuja’, dan Muhammad Zain.

Setelah dewasa, kelima anak Hasyim menjadi sosok penting dalam pengembangan Muhammadiyah pada era pergerakan di tanah Hindia. Jasimah merintis 'Aisyiyah—organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah; Syuja’ menjadi salah satu pendiri Penolong Kesengsaraan Umum (PKU) Muhammadiyah; Fakhruddin mengembangkan jejaring dakwah dan politik; dan Bagus Hadikusumo adalah salah satu anggota BPUPKI yang mendukung Piagam Jakarta.

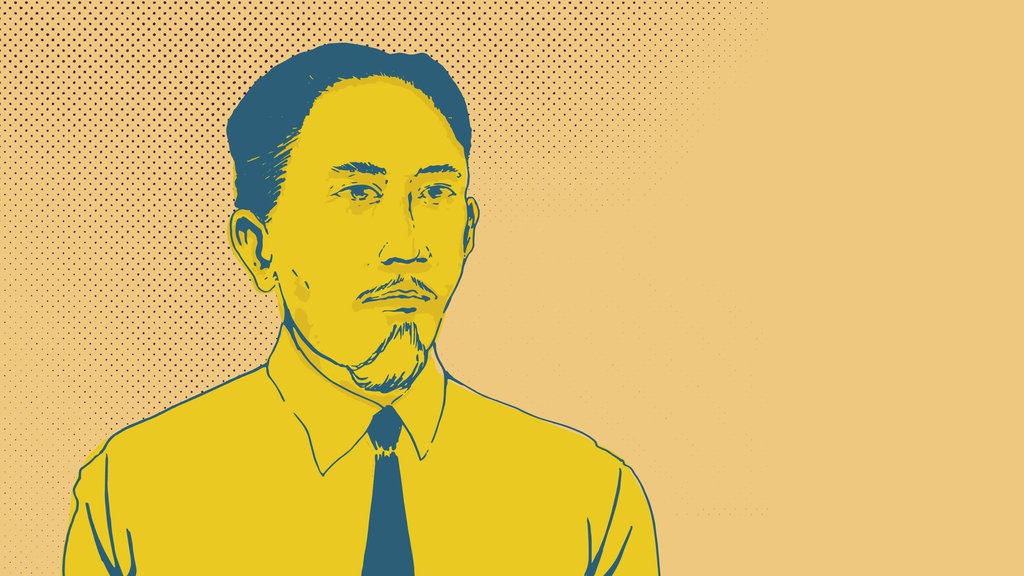

Pada masa awal pendirian Muhammadiyah, Ahmad Dahlan bersama Fakhrudin, Syuja’, Tamim, Jisyam, Syarkawi, dan Abdul Gani masuk sebagai anggota Boedi Oetomo—salah satu organisasi modern paling awal di Hindia Belanda.

Ahmad Faizin Karimi dalam Pemikiran dan Perilaku Politik Kiai Haji Ahmad Dahlan (2011: 150)menduga, masuknya ketujuh orang itu merupakan salah satu syarat yang diajukan Boedi Oetomo guna membantu mengurus perizinan badan hukum Muhammadiyah kepada pemerintah kolonial Belanda.

Namun, Muhammadiyah baru mendapatkan status badan hukum dari Gubernur Jenderal Belanda melalui surat ketetapan Gouvernement Blesuit No. 81 tertanggal 22 Agustus 1914, atau 21 bulan setelah organisasi ini berdiri.

Fakhruddin belakangan tidak aktif lagi di Boedi Oetomo. Sekitar 1914, ia justru bergabung dengan Inlandsche Journalisten Bond (IJB), organisasi jurnalis bumiputera, bersama Mas Marco Kartodikromo. Marco adalah salah satu anak didik Tirto Adhi Soerjo, pendiri Medan Prijaji, serta salah satu pengurus Sarekat Islam (SI) Surakarta bersama Samanhudi dan Sosrokurnio.

IJB yang digerakkan oleh pengurus SI Surakarta menerbitkan Doenia Bergerak. Koran mingguan ini dimodali para pedagang batik di Laweyan dan Kauman Surakarta.

Pasang Surut Hubungan Misbach-Muhammadiyah

Di perkumpulan wartawan bumiputera itulah Fakhruddin muda belajar jurnalistik sekaligus bersentuhan dengan pengurus SI dan tokoh-tokoh radikal, salah satunya Haji Misbach, seorang tokoh Islam di Surakarta yang mengadopsi metode sosialis-komunis dalam gerakan politiknya. Misbach tertarik pada jurnalistik untuk mempropagandakan pemikiran Islam-komunis.

Dari sanalah, saat Misbach meminta bantuan Marco menerbitkan Medan Moeslimin pada 15 Januari 1915, Fakhruddin terlibat sebagai salah satu agen koran itudi Kauman, Yogyakarta. Miscbah juga mendirikan hotel Islam, toko buku, dan sekolah agama modern, dan mengadakan pertemuan tablig.

Berbarengan penerbitan Medan Moeslimin, Ahmad Dahlah menerbitkan Soewara Moehammadijah. Pada masa awal majalah Muhammadiyah ini dibentuk, Fakhruddin masih belajar bersama Marco dan Misbach. Ia menjadi penghubung antara pemikiran orang-orang Kauman Surakarta dan Yogyakarta.

“Dari segi perhatian dan kegiatannya, Misbach banyak memiliki persamaan dengan Kiai Haji Dahlan, yang bersama muridnya, Haji Fakhruddin, memang dikenalnya baik,” tulis Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak (1997: 175).

Belakangan, ketika SI Surakarta mulai surut dan Marco dipenjara karena delik pers, Fakhruddin semakin dekat dengan Misbach dan kelompok SI Surabaya di bawah pengaruh Tjokroaminoto. Terlebih ketika koran Djawi Hiswara yang dikelola Martodarsono menerbitkan artikel kontroversial, “Nabi Muhammad Minum Ciu”, pada edisi Januari 1918.

Perkara ini berujung pada pembentukan Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM) oleh Tjokroaminoto, yang didukung Misbach dan Muhammadiyah. Pada saat bersamaan, Fakhruddin dan Ahmad Dahlan merintis berdirinya Hisbull Wathan (HW), organisasi kepanduan Muhammadiyah.

“HW berdiri tahun 1918, terinspirasi dari Netherland Padvinder di Pura Mangkunegaran Solo,” kata Mu’arif, redaktur eksekutif Suara Muhammadiyah, kepada Tirto

Amelia Fauzia dalam Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia (2013: 148) menulis bahwa laporan donasi keuangan untuk TKNM dirilis oleh Soewara Moehammadijah dan Oetoesan Hindia, koran milik SI Surabaya. Klaim Tjokro, TKNM mampu menghimpun dukungan 35 ribu anggota dan 300 gulden dari umat muslim di Hindia Belanda.

Dukungan yang besar ini membuat Misbach membayangkan TKNM menjadi salah satu kekuatan mumpuni umat Islam untuk melakukan perlawanan konkret terhadap pemerintah kolonial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: TKNM menjadi alat “tawaran politik” Tjokroaminoto kepada Belanda supaya ia bisa masuk keanggotaan Volksraad alias Dewan Rakyat.

Muhammadiyah yang tak terlibat politik praktis mendapatkan keuntungan dari langkah politik Tjokroaminoto. Setidaknya, setelah kongres Central Sarekat Islam (CSI) di Surabaya pada 1919, Fakhruddin—yang mendapat kepercayaan dari Ahmad Dahlan untuk memimpin majelis tablig Muhammadiyah—ditunjuk sebagai Komisaris CSI.

Keterlibatan Fakhruddin dalam SI semakin kuat saat CSI di ambang perpecahan akibat perbedaan ideologis antara kelompok komunis dan Islam pada 1920. Konflik ini merembet pada isu disiplin partai—yakni upaya pengurus CSI untuk membersihkan tubuh SI dari pengaruh orang-orang SI Semarang, Semaoen, dan kawan-kawan. Hal ini membuat orang-orang SI Semarang meradang. Mereka menuding balik Tjokroaminoto menggelapkan dana SI.

Kisruh SI mendorong Agus Salim dan Soerjopranoto memindahkan pusat CSI dari Surabaya ke Yogyakarta dengan Fakhruddin ditunjuk sebagai bendaharanya. Pada saat itulah terjadi persekutuan aneh di antara Soerjopranoto, aktivis buruh sekaligus anggora SI, Agus Salim (SI), Fakhruddin (Muhammadiyah-SI), dan Marco Kartodikromo (sosialis-SI) yang sama-sama melawan SI Semarang yang pro-komunis.

Pada saat bersamaan, Fakhruddin menjadi hoofdredacteur Medan Moeslimin dan redaktur Islam Bergerak, karena Misbach masuk bui. Lantaran itulah ia memanfaatkan koran tersebut untuk menyerang balik SI Semarang.

“Fakhruddin juga menyerang komunisme sebagai gagasan yang bertentangan dengan Islam dengan mengaitkan serangan Darsono kepada Tjokroaminoto dengan tesis Lenin tentang gerakan Pan-Islamisme dan Pan-Asia yang terbit pada 20 November di Het Vrije Woord, organ PKI berbahasa Belanda,” tulis Shiraishi.

Masalah makin ruwet ketika Soerjopranoto, yang menjadi pemimpin Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB), gagal melakukan mogok massal buruh di Hindia Belanda. Gerakan yang awalnya didukung SI, Muhammadiyah, PKI komite Revolutionaire Vakcentrale pimpinan Tan Malaka dan Bergsma, Boedi Oetomo, dan serikat buruh lain itu melempem ketika pemerintah kolonial menciduk Abdoel Muis, pemimpin PPPB, dan membuang Tan Malaka dari Hindia Belanda.

“Tindakan represif pemerintah kolonial ini membuat sebagian pendukung aksi mogok memilih bermain aman. Bersama Muhammadiyah sebagai satu-satunya basis organisasi, hoofdbestuur CSI di bawah Salim dan Fakhruddin memilih mundur. Diam-diam mereka meninggalkan serikat buruh,” terang Shiraishi.

Masalah bertambah runyam saat Misbach keluar penjara pada Agustus 1922. Hubungan antara Misbach dan Muhammadiyah retak. Sebabnya, sebagian jemaah yang ia beri nama Sidik, Amanah, Tableg, Vatonah—alias SATV—mulai beralih ke Muhammadiyah. Apalagi, menurut Shiraishi, “jurnal-jurnal yang ia bentuk, Medan Moeslimin dan Islam Bergerak, terang-terangan berpihak kepada CSI dan Muhammadiyah.”

Persoalan itu makin meruncing ketika para pendukung Misbach dan Muhammadiyah berpolemik soal dugaan penggelapan dana. Perkara ini yang membuat Fakhruddin meninggalkan keredaksian Islam Bergerak pada 10 Mei 1922.

“Perdebatan itu berakhir dengan pilihan bahwa masing-masing akan menempuh prinsip dan jalan hidup sendiri-sendiri. Sampai tahun 1922, jajaran redaksi Medan-Moeslimin dan Islam Bergerak telah didominasi oleh orang-orang yang sehaluan dengan politik Misbach. Orang-orang Muhammadiyah dan simpatisannya tersingkir dari kedua majalah ini,” tulis Mu'arif dalam “Haji Merah dan Muhammadiyah.”

Fakhruddin dan Pilihan Sikap Muhammadiyah

Setelah konflik dengan Misbach, Fakhruddin total mengembangkan Muhammadiyah. Ia makin menunjukkan kematangan berpolitik tatkala Muhammadiyah dipimpin K.H. Ibrahim (1923-1932)—adik ipar Ahmad Dahlan.

Baca juga:Saat KH Ibrahim Perintahkan Copot Gambar KH Ahmad Dahlan

Karel A. Steenbrink dalam Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts, 1596-1950 menulis bahwa semasa kepemimpinan Ibrahim, kebijakam eksternal Muhammadiyah dipengaruhi oleh sekretaris muda H. Fakhruddin, yang makin kentara pada 1924.

Hal itu dipengaruhi situasi internasional. Kekhalifahan Ottoman hancur dan Mustafa Kemal Attaturk menjadi presiden pemerintahan sekuler Turki. Pada saat nyaris bersamaan, keluarga Saud menguasai Arab Saudi.

Situasi di tanah Arab, bagaimanapun, telah memengaruhi organisasi-organisasi Islam di Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1924, Partai Sarekat Islam, yang didukung oleh Muhammadiyah, menyelenggarakan Kongres Al-Islam luar biasa di Surabaya.

Kongres ini membicarakan utusan yang akan dikirim ke Muktamar Khalifah di Kairo, Mesir, pada Maret 1925. Kongres memutuskan memberangkatkan tiga utusan, yakni Fakhruddin, Soerjopranoto dari Komisaris PSI, dan Wahab Chasboellah dari Organisasi Ulama Surabaya. Tapi kongres akhirnya diundur.

“Karena ada krisis internal, kongres Kairo ditunda pelaksanaannya menjadi bulan Mei 1926, dan ketika kongres diadakan, tak ada delegasi “resmi” Indonesia yang menghadirinya,” tulis Yudi Latief dalam Inteligensia Muslim dan Kuasa (2006: 284).

Sementara di Hindia Belanda, Muhammadiyah terang-terangan berkonfrontasi dengan pemerintah kolonial.

Menurut Steenbrink, Fakhruddin adalah orang yang dikenal sebagai penganjur Pan-Islamis tegas, yang menolak “Kristenisasi” di Jawa yang disponsori oleh pemerintah kolonial. Pada 1925, ia untuk pertama kali memprotes kebijakan Sultan Hamengkubuwono VIII dan Residen Yogyakarta, Louis Frederik Dingemans, yang diduga pro penyebaran Kristen.

“Dingemans, seorang pendukung penyebaran Protestan, memengaruhi Sultan untuk memotong subsidi ke panti asuhan milik Muhammadiyah di bawah naungan panti asuhan Sultan,” terang Steenbrink.

Iskandar Zulkarnain berpandangan lain soal sikap keagamaan Fakhruddin. Dalam Gerakan Ahmadiyah di Indonesia (2005: 186-187), Iskandar menyampaikan bahwa secara kelembagaan, Fakhruddin—termasuk Agus Salim dan Tjokroaminoto—memang tidak melakukan kerja sama dengan Ahmadiyah Lahore. Tetapi secara individu “menaruh simpati terhadap apa yang mereka pandang sebagai penyajian Islam secara modern.”

“Begitu juga tokoh Muhammadiyah, KH Fakhruddin. Ia sering menerbitkan artikel tentang Ahmadiyah dalam jurnal Bintang Islam,” tulis Iskandar.

Namun, sejak 1926, “Muhammadiyah mulai menjaga jarak dari Ahmadiyah”, lantaran Muhammadiyah menilai ajaran Ahamdiyah menyimpang dari sunah. Hal ini terutama setelah kedatangan ulama dari India, Abdul Alim Siddiq al-Qadiri, pada akhir tahun 1927, yang mengampanyekan bahwa Ahmadiyah “menyimpang dari Islam” kepada kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Siar anti-Ahmadiyah itu memicu perdebatan panas hingga mendorong satu keputusan dalam Kongres Muhammadiyah pada 1928 di Yogyakarta: menawarkan kadernya memilih Muhammadiyah atau Ahmadiyah.

Sebagian pengurus Muhammadiyah hengkang dan kemudian mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 1928. Sebagian besar lain, termasuk Fakhruddin yang notabene pengurus teras era kepemimpinan Muhammadiyah pasca-Ahmad Dahlan, “menjaga jarak” dari pengaruh ajaran Ahmadiyah.

Seiring itu Fakhruddin makin memantapkan diri “memurnikan Islam” bersama Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

Penulis: Agung DH

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id