tirto.id - Sedari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, Indonesia keukeuh mempertahankan corak sistem republik dengan asas demokrasi perwakilan. Meski oligarki, korupsi, dan kebijakan struktural terbukti melemahkan legitimasi demokrasi dan konstitusi, sistem pemerintahan ini laksana tembok besar yang menjulang kokoh tak pernah roboh.

Nukilan sejarah meriwayatkan, konstitusi Indonesia pernah berada di ambang krisis yurisdiksi, yakni pada masa Demokrasi Terpimpin. Dengan tangan besinya, Sukarno “meminggirkan” asas demokrasi setelah memaklumatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Namun, alih-alih menjadi solusi atas gagalnya UUDS 1950, dominasi kekuasaan Sukarno justru makin absolut, tak tergoyahkan.

Ada penyelewengan terhadap asas Demokrasi Terpimpin yang mestinya berkiblat pada UUD 1945. Demokrasi Terpimpin justru mengarah pada otoritarianisme, tak mengindahkan quorum dan oposisi, serta memunggungi maklumat pemilihan umum. DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan, diganti dengan DPR Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya secara sepihak ditunjuk presiden. Begitu pula dengan kroni pejabat yang menduduki kursi parlementer pada waktu itu.

Lain lagi dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid, presiden RI ke-4, berencana membekukan MPR dan DPR sebab dianggap “gagal” menyelamatkan gerakan Reformasi total dari unsur-unsur Orde Baru.

Bahkan, presiden yang akrab dipanggil Gus Dur itu berseloroh menyebut DPR sebagai “Taman Kanak-Kanak”. Namun, itu bukan sekadar kelakar, melainkan siasat lewat lelucon guna mengakomodasi bahasa kritik. Diaktualisasikan lewat dekritnya, Gus Dur menghendaki MPR dan DPR bubar, sedangkan marwah kedaulatan dikembalikan ke tangan rakyat.

Dalam periode kepemimpinan yang berbeda, kedua presiden RI itu sama-sama berupaya mendekonstruksi demokrasi perwakilan yang amburadul. Namun, alasan dan langkah solutifnya sama sekali berbeda.

Namun, yang jelas, sepanjang puluhan tahun Indonesia merdeka, tak ada satu pun kebijakan yang mencuat untuk mengkritisi sistem republik berasas demokrasi perwakilan. Selama ini, rakyat tak memiliki “hak langsung” dalam pengambilan keputusan. Segalanya diterapkan lewat perangkat institusional macam DPR atau partai politik.

Mirisnya, demokrasi perwakilan yang merepresentasi politisi dan pejabat negara acap kali berpihak pada kepentingan sempit, bukan rakyat. Misalnya skandal Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan batasan usia capres-cawapres atas dugaan pelolosan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Selain itu, terdapat pula kecenderungan dinasti politik di parpol yang kian menggurita. Belum lagi masalah tindak pidana korupsi yang menghambat pembangunan dan mengerdilkan keadilan. Masalah kian runyam di tengah masifnya kekerasan struktural dan legislasi yang memiskinkan kaum tani, buruh, juga masyarakat adat.

Keresahan-keresahan tersebut memunculkan keraguan: mungkinkah rezim republik berasas demokrasi perwakilan ini bertahan lebih lama tanpa melewati jalan revolusi? Apakah Indonesia mampu merevolusi sistem pemerintahannya?

Revolusi dan Kegagalan Negara

Tanggal 17 Desember 2010, seorang pedagang bernama Mohammed Bouazizi tewas akibat aksi nekatnya membakar diri, beriringan dengan kemarahan massa Revolusi Melati di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah. Rupanya, tragedi itu mampu menggulingkan dominasi sejarah, ketika pada 14 Januari 2011, Presiden Zine El-Abidine Ben Ali yang berkuasa di Tunisia sejak 1987 akhirnya didongkel dari kursinya.

Tidak hanya Tunisia, tragedi Revolusi Melati turut menyulut api di kawasan Timur Tengah lainnya. Di Mesir, misalnya, Presiden Hosni Mubarak yang memerintah hampir tiga dasawarsa takluk oleh amukan massa pada 11 Februari 2011.

“Hingga prakata ini selesai kami tulis, nasib para penguasa di Bahrain, Libya, Syria, dan Yaman belum diketahui," tulis Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail (2014: 9).

Di takarir Bab 13 bukunya itu, Acemoglu dan Robinson menyatakan, “Biang utama kemiskinan adalah: institusi, institusi, dan institusi!”

Keduanya menyimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan negara tidak ditentukan oleh letak geografis, budaya, agama, atau kekayaan alamnya, melainkan oleh sistem politik dan ekonomi yang berlaku di negara itu. Kegagalan itulah yang memicu timbulnya revolusi.

Namun, bagi Acemoglu dan Robinson, revolusi “... tak membawa perubahan apa pun. Sebab, pihak-pihak yang memenangi revolusi hanya merebut kendali pemerintahan dari rezim usang, lalu menciptakan sistem represif yang setali tiga uang,” (hlm. 16).

Kendatipun tak mudah bagi rakyat memegang kedaulatan politik dan demokrasi untuk menciptakan perubahan sosial, bukan berarti revolusi selalu berakhir mengenaskan dan tampak sia-sia.

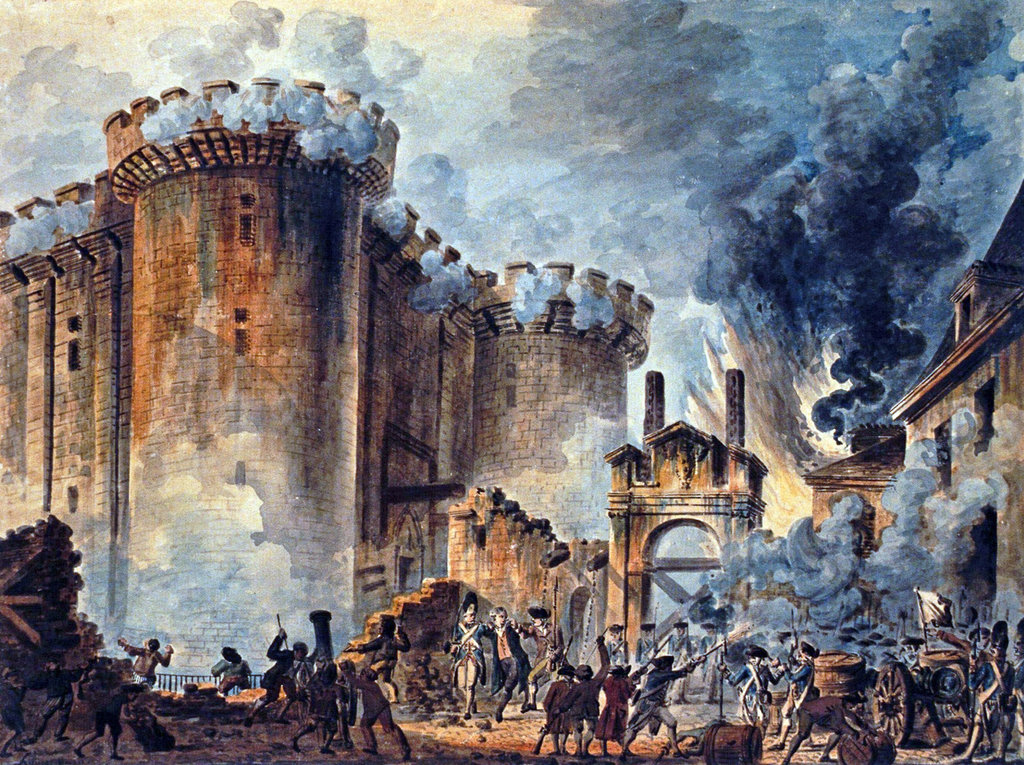

Negara-negara Barat, macam Inggris, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat, sudah membuktikannya, dan bahkan mampu memengaruhi wilayah lain, seperti Jepang, Bostwana, dan Brasil. Revolusi, yang erat kaitannya dengan transformasi politik, diperlukan sebagai modal awal untuk mengubah bangsa yang melarat menjadi hebat.

Rakyat adalah kunci utama pendongkrak negara yang gagal. Kekuatan rakyat dalam skala masif dapat menjadi corong perubahan. Bilamana rakyat mampu memafhumi revolusi, sebuah negara (wilayah) akan selangkah lebih maju dalam hal evaluasi dan antisipasi kegagalan selanjutnya.

Dari Chiapas sampai Rojava

Revolusi kiwari tidaklah seperti revolusi klasik yang memerdekakan diri dari penjajahan atau mengganti bentuk pemerintahan negara. Revolusi di masa kini berupaya mempertahankan wilayah otonom dengan praktik demokrasi konfederasi yang berhasil merebut dominasi kuasa di pusat.

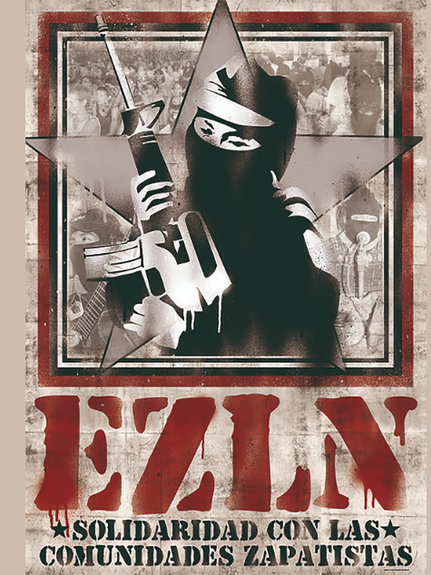

Di Chiapas, Meksiko, lahir kelompok revolusioner Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN) yang sukses menggiatkan otonomi lokal, kesejahteraan untuk masyarakat adat, serta menolak kekuasaan negara sejak 1 Januari 1994. Kendati mendapatkan otonomi khusus, EZLN tak serta merta “memisahkan” diri mutlak dari kedaulatan Meksiko. Mereka mampu mengukuhkan kedaulatannya dengan cara “melemahkan” kekuasaan di pusat, membentuk sendiri dan meratifikasi undang-undang, bahkan berkewenangan mengendalikan kekuatan bersenjata sendiri, terutama dalam otoritas sehari-hari di wilayah otonomnya.

Begitu pula dengan Rojava, wilayah otonom yang lahir di tengah Perang Suriah sekira musim panas 2012. Orang-orang Kurdi, mayoritas penduduk Rojava, membentuk bangsa tanpa negara yang menyebarkan populasinya di empat negara Timur Tengah: Iran, Suriah, Irak, dan Turki.

Dua revolusi tersebut, dalam buku karya Petar Stanchev berjudul Dari Chiapas ke Rojava (2015), berkesinambungan dengan “lintas sejarah bersama” yang dihubungan oleh ide-ide tokoh anarkis bernama Murray Bookchin. Bookchin mendukung masyarakat non-hierarkis berdasar ekologi sosial, kota madya libertarian, dan demokrasi langsung.

Gerakan pemberontakan mereka juga dipengaruhi Marxisme-Leninisme, sebagaimana latar belakang gerilyawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan EZLN, yang sama-sama mengadopsi pemikiran kiri. Karenanya, “Kesamaan paling penting antara revolusi di Rojava dan Chiapas adalah reorganisasi sosial dan politik yang terjadi di kedua wilayah berdasarkan pandangan sosialis libertarian dari PKK dan EZLN,” tulis Petar Stanchev.

Meski revolusi di Chiapas dan Rojava tak pernah mengklaim secara autoetnografi wilayahnya sebagai bentuk konfederasi atau anarkis, gerakan “pembebasan nasional” yang terjadi di sana lekat dengan deskripsi dua bentuk tersebut.

Menurut Bima Satria Putra, dalam Dayak Mardaheka: Sejarah Masyarakat Tanpa Negara di Pedalaman Kalimantan (2021), labelisasi terhadap gerakan “pembebasan nasional” justru menyempitkan cara berpikir soal keluhuran revolusi, hingga menjustifikasi wilayah-wilayah—yang disebut konfederasi dan demokrasi langsung—sebagai sebuah pemajanan.

“Menyebutkan anarkisme telah mendapatkan tempat di antara masyarakat adat Mapuche di Chile, juga di masyarakat pegunungan tinggi di Chiapas di Mexico, dan oleh orang-orang Kurdi di Timur Tengah misal, hingga batas tertentu adalah pernyataan yang mengalienasi. Tiap orang yang fasih dengan sejarah gerakan anarkis akan menemukan bahwa masyarakat adat punya kapasitas untuk mengartikulasikan gerakan pembebasan dalam kerangka anti-negara berdasarkan tradisi mereka sendiri,” tulisnya (hlm. 15).

Mewujudkan Konfederasi Nasional

Secara teoretis, Indonesia bisa bertransformasi menerapkan konfederasi otonom dengan asas demokrasi langsung tanpa perwakilan. Namun, tentu saja dibutuhkan beberapa prasyarat sebelum deklarasi revolusi sistem pemerintahan republik.

Menurut prinsip “federalisme” ala Pierre-Joseph Proudhon, yang tertuang dalam Du principle Federatif (1863), konfederasi adalah bentuk perserikatan longgar antara komunitas, wilayah, atau entitas politik, yang berdaulat penuh di tingkat lokal, tetapi bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan bersama.

Berbeda dengan federasi (seperti AS atau Jerman) yang dimotori pemerintahan pusat kuat, konfederasi menempatkan kedaulatan di unit-unit lokal, sementara struktur pusat hanya berfungsi sebagai koordinator.

Membentuk konfederasi nasional memerlukan keterlibatan masyarakat di akar rumput untuk membangun struktur dual-power lewat serikat pekerja, dewan buruh, dan forum adat. Dalam model ini, kekuasaan politik bukan lagi monopoli negara, melainkan tersebar di jaringan komune dan asosiasi lokal yang terhubung secara konfederatif.

Dalam pemerintahan konfederasi, demokrasi cenderung terdesentralisasi. Artinya, keputusan banyak diambil lewat musyawarah di tingkat lokal. Selain, itu ada pula mekanisme kuota gender, keterwakilan etnis, dan konsensus, yang dimaksudkan mencegah dominasi kelompok besar atas minoritas.

Pemerintahan konfederasi sebijaksana mungkin mengembangkan sayapnya untuk merengkuh komune lokal, berjejaring secara horizontal demi menguatkan solidaritas, berbagi sumber daya, dan merumuskan strategi bersama. Hal itu seia sekata Petr Kropotkin dalam Mutual Aid (1902) yang menyatakan bahwa seharusnya masyarakat dan organisasi sosial bekerja sama, bukannya berkompetisi, sebagaimana kritiknya terhadap teori evolusi Charles Darwin.

Model konfederasi menawarkan otonomi mutlak bagi tiap-tiap daerah, terutama di Indonesia yang berkarakteristik sebagai negara kesatuan kepulauan. Sistem tersebut dapat mengakui kedaulatan masyarakat adat dan hak menentukan nasib sendiri, sesuai nilai Pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Struktur lembaga adat, baik desa adat maupun pengurus adat, bisa langsung diintegrasikan dalam konfederasi karena sudah berakar pada demokrasi deliberasi lokal.

Misalnya, Suku Dayak Ma’anyan di Barito Kalimantan Tengah mengenal perkumpulan sejenis aliansi kampung, seperti Paju Sapuluh (sepuluh kampung) yang berpusat ke Sanggarwesi dan Paju Epat (empat kampung) yang berpusat ke Telang. Sulawesi Utara juga merawat hal serupa yang disebut watu pinawetengan, aliansi yang terdiri atas sembilan suku Minahasa.

Dengan begitu, potensi konflik antara pusat dan daerah (Aceh, Papua, Maluku) boleh jadi meredam jika masing-masing memiliki kendali penuh atas tanah, sumber daya, dan hukum adatnya. Situasinya mungkin seperti perlawanan di Aceh yang diredam Sukarno dengan upaya pemberian status “daerah istimewa”. Dengan status tersebut, Aceh berhak mengatur agama, hukum adat, dan perkara seputar dunia pendidikan secara otonom, meskipun sumber daya dan tetek bengek urusan lain tetap dikeruk pusat.

Tantangan Represif Negara

Memoar sejarah telah membeberkan bahwa revolusi dan perjuangan otonomi khusus memungkinkan negara melakukan supremasi militer dan mendigdayakan monopoli kekerasan, seperti halnya yang terjadi di Papua. Indonesia justru melabelisasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gerakan separatisme, yang mengakar sejak 1965.

Selain itu, fragmentasi organisasi saat ini—dalam bentuk konfederasi—belum memiliki koordinasi terpusat antara serikat pekerja (sindikalisme), gerakan tani, dan komune adat di seluruh Nusantara. Di Papua saja, meski integrasi OPM bertujuan sama, yakni merdeka dari Indonesia, gerakan ini tak sesederhana kelihatannya. OPM adalah gerakan yang begitu terdesentralisasi, yang di dalamnya pun tak menutup kemungkinan terdapat persaingan antar-faksi.

Belum lagi urusan kesenjangan sosial dan pendidikan politik yang menyeluruh. Ia telah menjadi catatan panjang persoalan jaringan pengetahuan di akar rumput. Butuh kampanye literasi politik dan ekonomi yang masif agar rakyat sudi bahu-membahu mewujudkan demokrasi inklusif sebebas-bebasnya, tanpa representasi perwakilan yang eksklusif. Konfederasi membutuhkan budaya politik partisipatoris yang kuat.

Jelas saja hal-hal itu menjadi keterbatasan, karena sulit mencapai konsensus di masyarakat yang terdiversifikasi dan terkesan inefisiensi. Butuh waktu, tenaga, dan biaya tinggi, untuk menyelenggarakan plebisit atau majelis besar secara berkala. Dan lagi-lagi, praktik “mayoritas menindas minoritas” mungkin belum bisa dihindari, sebab konfederasi mengadopsi keputusan murni suara terbanyak, yang berpotensi mengalienasi hak kelompok marginal.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id