tirto.id - Baterai, bioskop, debat, bandit, rekening, knalpot, gratis, jas, kabinet, kanker, sigaret, hingga wortel. Kata-kata ini berseliweran dalam percakapan berbahasa Indonesia sehari-hari. Mereka semua berasal dari bahasa Belanda, warisan dari tiga abad kolonialisme.

Meski jejak kosakatanya masih ada, obrolan sepenuhnya berbahasa Belanda nyaris tak terdengar di era modern. Itulah paradoks yang membedakan Hindia Belanda dari imperium kolonial lain.

Di India, Filipina, atau Indocina, bahasa penjajah bertahan sebagai bahasa elit dan administrasi. Di Indonesia, bahasa Belanda menguap, hanya menyisakan serpihan.

Hal itu karena pemerintah kolonial Belanda memang tak berniat menyebarkan bahasanya. Mereka memilih segregasi bahasa sebagai strategi kekuasaan. Bahasa Belanda dijadikan tembok pemisah, bukan jembatan.

Alih-alih memperkuat dominasi, ia secara tak langsung memberi ruang bagi bahasa Melayu untuk tumbuh sebagai pengikat antar-etnis. Awalnya bahasa dagang, Melayu pelan-pelan menjelma jadi alat perjuangan.

Kegagalan Politik Bahasa Kolonial

Dominasi Belanda di Hindia tidak pernah disertai ambisi menyebarkan bahasanya. Berbeda dari imperium lain yang menjadikan bahasa sebagai alat asimilasi, Belanda justru memakainya untuk memisahkan.

Sejak era VOC, kolonialisme Belanda berpusat pada eksploitasi ekonomi, bukan integrasi budaya. Menyebarkan bahasa Belanda dianggap tidak efisien. Menurut Joss Wibisono, alasannya adalah lebih murah mewajibkan pegawai VOC belajar bahasa Melayu ketimbang mengajarkan bahasa Belanda kepada jutaan penduduk pribumi.

Strategi tersebut berlanjut ketika VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, lalu kekuasaan di tanah Hindia diambil alih oleh Kerajaan Belanda, tentu saja dengan melanjutkan politik bahasa yang sama. Berbeda dari koloni lain yang memiliki bahasa pengantar, Belanda tidak merasa perlu memperkenalkan bahasanya.

Bahasa Belanda hanya tersedia bagi segelintir elit: pejabat Eropa, pengusaha, dan priyayi yang diizinkan masuk lingkaran kekuasaan. Bagi mereka, bahasa itu adalah tiket menuju modernitas versi kolonial.

Dengan membatasi akses, Belanda mencegah masuknya gagasan-gagasan Barat, seperti kesetaraan dan hak asasi manusia. Ini bagian dari pola pikir kolonial yang memandang pribumi sebagai entitas lebih rendah, yang harus "dijaga" agar tetap di bawah.

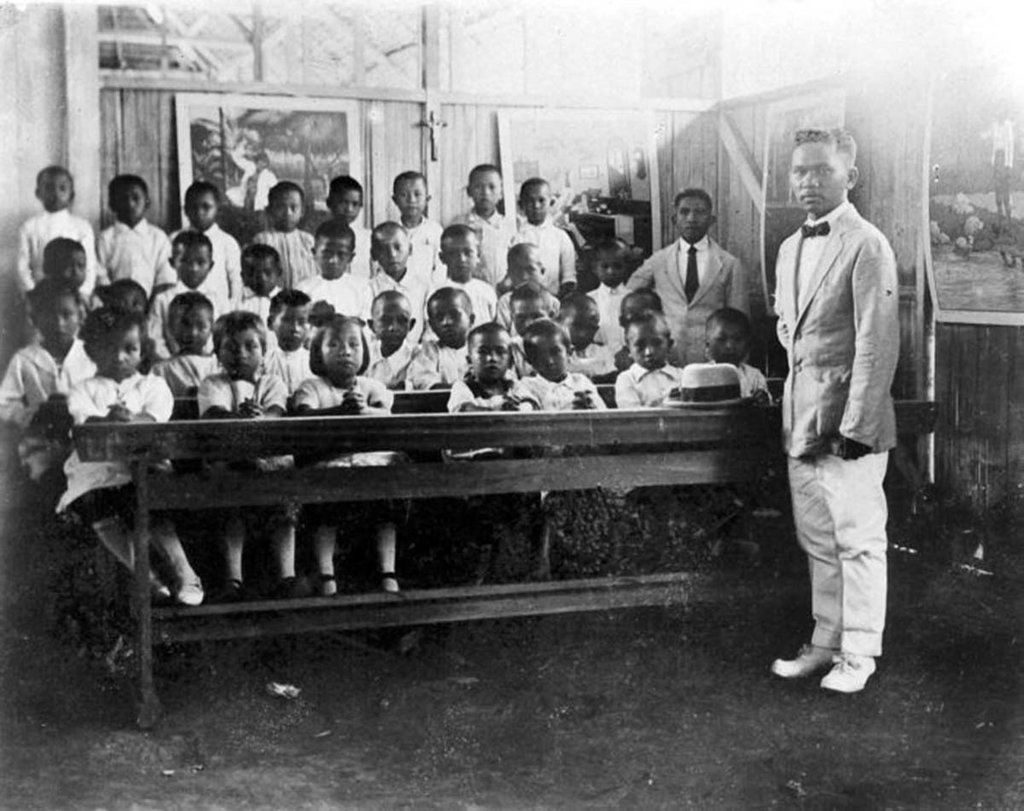

Pendidikan pun dirancang untuk memperkuat pemisahan ini. Sekolah desa hanya mengajarkan baca-tulis dasar berbahasa lokal atau bahasa Melayu rendah (Melayu pasar), yang penting cukup untuk mencetak tenaga kerja murah.

Adapun sekolah elite, seperti Europese Lagere School (ELS) dan Hollands-Inlandsche School (HIS), memakai bahasa Belanda dan bahasa Melayu tinggi. Dua bahasa itulah yang menjadi satu-satunya jalan menuju pendidikan tinggi dan posisi birokrasi. Tapi, aksesnya sangat terbatas. Hingga tahun 1850, dari 3.500 murid yang bersekolah di ELS, hanya 50 murid yang berasal dari kalangan elite pribumi.

Menariknya, ada beberapa sekolah pribumi yang memiliki guru Belanda dan menggunakan bahasa Belanda dalam pengantarnya, misalnya Sekolah Kartini di berbagai daerah.

“Sekolah Kartini dapat menghancurkan tembok pemisah yang mereka [Dutch] pasang antara pengajar Belanda dengan anak-anak inlandsche. Sekolah Kartini adalah bertujuan untuk mengajarkan putri Indonesia mencapai apa yang mereka perlukan,” demikian tertulis dalam laporan beberapa staf pengajar di Sekolah Kartini Buitenzorg.

Menurut H.M.J Maier (1993), berdasarkan sensus pada 1930, hanya 0,3 persen pribumi yang bisa menulis dalam bahasa Belanda. Itu pun hanya surat pendek sederhana.

Sementara para elite berdiskusi dalam bahasa penjajah, rakyat tetap memakai bahasa lokal dan Melayu pasar. Bahasa terakhir disebut, yang awalnya hanya alat komunikasi praktis, pelan-pelan menjadi benang pengikat antar-etnis. Kebijakan kolonial yang membatasi penggunaan bahasa Melayu justru membuatnya makin tajam sebagai senjata utama gerakan nasionalis.

Dalam “Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda” (1999), Kees Groeneboer menilai, faktor pasif lainnya yang menyebabkan bahasa Belanda tidak berkembang ialah kemampuan daya pikir pribumi yang terbatas saat itu.

Groeneboer mencontohkan fenomena di Pulau Nias yang sempat mewacanakan pemberlakuan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan pergaulan, terutama untuk membantu penyebaran agama Kristen. Namun, itu akhirnya ditolak karena masyarakat ragu akan hasilnya.

“Pada akhir 1858 diputuskan untuk memberikan pendidikan di Nias dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, tidak dengan bahasa Belanda,” sambung Groeneboer.

Warsa 1865, pendidikan dasar di sekolah-sekolah pribumi sudah menggunakan bahasa daerah sebagai pengantarnya, yakni Melayu, Jawa, Sunda, Madura, dan Batak-Mandailing. Ia kemudian disusul oleh bahasa daerah lainnya antara tahun 1877-1900, seperti Bawean, Bugis, Dayak, Gorontalo, Makasar, Nias, Sangir, dan Tumbulu.

Keputusan menggunakan bahasa daerah ataupun Melayu diperkuat oleh Dekrit Kerajaan Belanda pada 30 Mei 1868 No.37. Kebijakan itu mengatur mengenai pendidikan bagi pribumi di Hindia Belanda.

“Akan tetapi, ketentuan dalam keputusan tahun 1868, yang menyatakan bahwa apabila bahasa daerah tidak dapat digunakan untuk pendidikan, bahasa lain yang dipahami oleh penduduk di wilayah tempat sekolah itu berada dapat digunakan, telah digantikan oleh ketentuan yang lebih fasih, yang menetapkan bahwa dalam kasus tersebut pengajaran harus diberikan dalam bahasa Melayu,” tulis Laporan Kolonial (Koloniaal Verslag) tahun 1871.

Ketakutan kolonial terhadap pendidikan setara tecermin dalam pernyataan para pejabat. Meski ada beberapa suara optimistis, misalnya Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg yang mendukung perluasan pendidikan, mayoritas pejabat menolak. Begitu juga orang tua Eropa yang khawatir anaknya sekelas dengan pribumi. Ketakutan itu bukan soal pendidikan, tapi soal kontrol. Belanda tahu, memberi akses bahasa berarti memberi alat melawan.

Pada akhirnya, strategi eksklusifnya memang berhasil menjaga hierarki, tapi gagal mencegah perlawanan. Dengan menolak menjadikan bahasa Belanda sebagai pemersatu, dan membiarkan bahasa Melayu tetap hidup, mereka justru memperkuat medium yang akan menyatukan suara-suara perlawanan.

Kebangkitan Bahasa Melayu sebagai Senjata Politik

Memasuki abad ke-20, arah politik Hindia Belanda mulai berubah. Sebuah lembaga penerbitan didirikan pada 1917. Namanya Kantoor voor de Volkslectuur, yang di kemudian hari dikenal sebagai Balai Pustaka. Tujuannya ialah mengontrol penyebaran informasi dan tulisan. Bersamaan dengan itu, suara perlawanan yang sebelumnya sunyi dan pasif mulai lantang.

Kaum nasionalis, yang lahir dari rahim Politik Etis, melihat bahasa Melayu bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan senjata untuk membentuk identitas dan menyebarkan gagasan. Bahasa tersebut menjadi medium perlawanan, dari ruang sidang Volksraad (Dewan Rakyat) hingga halaman surat kabar.

Volksraad, yang berdiri pada 18 Mei 1918 di Batavia, menetapkan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Namun, hal itu membuat banyak anggota pribumi kesulitan menyampaikan pikiran mereka. Salah satu anggota Volksraad, Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat, mengusulkan agar bahasa Melayu diizinkan.

“Memang, belajar bahasa Belanda tidak mudah bagi kami penduduk asli, yang pertama kali memiliki kesempatan untuk melakukannya pada usia yang relatif terlambat,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Historiek.

Pihak Belanda menolak usulan itu, salah satunya disampaikan oleh Pieter Bergmeijer. Tapi, resistansi itu menunjukkan ketakutan yang lebih dalam bahwa bahasa Melayu bisa menjadi saluran aspirasi politik dan semangat kemerdekaan. Benar saja, lambat laun penggunaan bahasa Melayu di Volksraad berubah menjadi bentuk pembangkangan.

Pada Agustus 1939, M. H. Thamrin, Soetardjo, dan Soekawati, mengajukan mosi di Volksraad yang mengusulkan penggunaan istilah Indonesia, Indonesier, dan Indonesisch sebagai pengganti Nederlandsch-Indië, Inlander, dan Inlandsch. Usulan itu baru direspons setahun kemudian, Agustus 1940, dan ujungnya sama: ditolak.

Di luar Volksraad, perang suara berkecamuk di surat kabar berbahasa Melayu. Menurut Hilman Farid dalam Perang Suara: Bahasa dan Politik Pergerakan (2024), surat kabar menjadi medan pertempuran utama bagi gagasan-gagasan berbahasa Melayu.

Kapitalisme cetak, lanjut Hilman, membuka ruang publik baru, tempat gagasan-gagasan nasionalis menyebar lewat tulisan oleh bumiputra. Di sinilah kosakata politik baru dibentuk. Kata bangsa tak lagi merujuk pada etnis, tapi pada nasion yang melampaui batas suku; kemajuan tak lagi milik penjajah, tapi hak yang harus diperjuangkan; dan merdeka berubah dari kebebasan pribadi menjadi cita-cita kolektif, yakni kemerdekaan nasional.

Surat kabar perlawanan, seperti Medan Prijaji dan De Expres, menjadi corong suara rakyat. Mereka menyampaikan berita, keluhan, kritik, dan harapan. Sejak itu, pembaca mulai melihat dirinya sebagai bagian dari satu kesatuan: bukan lagi Jawa, Sunda, atau Melayu.

Sebelum merdeka secara politik, para bapak bangsa menganggap bahwa rakyat terlebih dahulu harus mampu membayangkan dirinya sebagai bangsa. Dan, bahasa Melayu adalah alat untuk membentuk bayangan itu, bukan bahasa Belanda bahasa kolonial.

Transisi Linguistik

Puncak pembentukan identitas kolektif Indonesia terjadi pada Kongres Pemuda II di Batavia, 27-28 Oktober 1928. Di sana, organisasi-organisasi pemuda, yang sebelumnya terikat pada identitas kedaerahan, bersatu dalam satu visi kebangsaan. Di akhir kongres, lahirlah Sumpah Pemuda.

Butir ikrar ketiga mengenai penggunaan bahasa Indonesia lahir dari diskusi panjang, terutama berkat usulan Mohammad Tabrani yang "melahirkan" bahasa Indonesia, alih-alih bahasa Melayu.

“Bangsa dan pembatja kita sekalian! Bangsa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itoe. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itoe,” tulis Tabrani dalam sebuah esai.

Tabrani secara politis ingin memutus bahasa dari akar etnis dan menjadikannya milik bersama. Itulah proklamasi linguistik yang mendahului kemerdekaan politik.

Pemerintah kolonial menyadari ancaman ini. Seturut Anton M. Moeliono dalam buku The Earliest Stage of Language Planning: “The First Congress” Phenomenon (1993:130), Belanda melarang pelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah di Jawa pada 1930 dan seluruh wilayah Nusantara pada 1932. Namun, tekanan itu justru memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai simbol perlawanan dan pemersatu.

Momen yang paling mempercepat transformasi ini justru datang dari pendudukan Jepang antara 1942–1945. Merujuk Sutan Takdir Alisjahbana dalam Indonesian Language and Literature: Two Essays (1962), Jepang melarang total penggunaan bahasa Belanda di ruang publik untuk tujuan apa pun.

Meski berniat menggantinya dengan bahasa Jepang, rencana itu tak realistis. Maka kekosongan itu diisi oleh satu-satunya bahasa yang sudah menjangkau seluruh wilayah: bahasa Indonesia.

Sejak itu, untuk pertama kalinya, bahasa Indonesia digunakan secara resmi di semua ranah, mulai surat kabar, radio, dokumen pemerintahan, hingga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Komisi-komisi bahasa dibentuk untuk menerjemahkan istilah teknis dan administratif. Dalam waktu singkat, kosakata berkembang pesat dan masyarakat mengalami imersi total.

Saat Sukarno dan Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, mereka memilih bahasa Indonesia—bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Belanda. Pilihan ini tak lagi diperdebatkan. Pasal 36 UUD 1945 mengukuhkannya: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id