tirto.id - Sejak awal terbentuknya negara, pajak menjadi tulang punggung kekuasaan, membiayai perang, membangun infrastruktur, dan mendanai layanan publik. Seiring dengan itu, urusan pajak tak pernah lepas dari ketegangan antara pemerintah dan rakyat.

"Memungut pajak dan menyenangkan, sama halnya seperti mencintai dan menjadi bijaksana, bukanlah hal yang bisa diberikan kepada manusia," begitu kata Edmund Burke, filsuf Britania Raya abad ke-18. Sebagaimana tercatat dalam The Works of the Right Honourable Edmund Burke, Vol 2 (2005), Burke mencoba menggambarkan situasi sulit Charles Townshend, Menteri Keuangan Inggris.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pajak memang penting, tapi di sisi lain sering jadi sumber ketidakpuasan; sebuah kontradiksi inheren antara memungut pajak dan menyenangkan rakyat.

Memungut pajak menimbulkan beban finansial dan ketidakpuasan, sementara menyenangkan orang berarti memberikan kepuasan dan kemudahan. Menurut Burke, keduanya sulit dicapai bersamaan.

Namun, aksi boikot bayar pajak bukan muncul karena ketidakmampuan masyarakat memahami kontradiksi itu. Protes dan gerakan antipajak timbul akibat pengkhianatan: pemerintah boleh memungut pajak asal ada keadilan, perwakilan, dan legitimasi. Kalau kepercayaan itu hilang, rakyat bisa bersatu menolak, bahkan menggoyang struktur pemerintahan.

Di balik tiap pemberontakan, ada suara yang menuntut martabat, keadilan, dan hak untuk ikut menentukan arah negara.

Titik Patah Feodalisme

Gerakan antipajak di era Romawi hingga sebelum abad ke-14 memang tidak banyak tercatat sebagai gerakan sosial seperti yang kita kenal hari ini. Di masa itu pajak memainkan peran sentral dalam pembiayaan militer dan administrasi. Bahkan, saat krisis melanda, ada kebijakan yang justru menguntungkan rakyatnya.

Namun, ada kalanya saat pajak mulai mencekik, beberapa perlawanan terjadi, termasuk gerakan di provinsi-provinsi Yudea yang baru dianeksasi oleh Kekaisaran Romawi. Ketika Gubernur Quirinius mengenalkan census—pendataan setiap penduduk berdasarkan properti untuk pajak per kapita (tributum capitis)—Revolusi Yudea, yang dipimpin oleh Judas dari Galilea dan kelompok Zelot, tak bisa terhindarkan.

Seturut Martin Goodman dalam Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations (2007), meskipun akhirnya ditumpas, tekanan dari kerusuhan tersebut memaksa Roma untuk menunda pengenaan pajak baru di beberapa wilayah dan mengganti pejabat yang dianggap terlalu keras.

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, sistem perpajakan di Eropa berubah menjadi lebih feodal. Menjelang abad ke-13, di Inggris, ketidakpuasan terhadap pajak sewenang-wenang memuncak dalam Pemberontakan Barons pada 1215, yang kemudian menghasilkan Magna Carta. Salah satunya akibat kebijakan Raja John yang memungut scutage (pajak pengganti dinas militer) tanpa persetujuan dewan.

Magna Carta, melalui Klausul 12 dan 14, menetapkan bahwa pajak besar hanya bisa dikenakan dengan persetujuan Great Council, cikal bakal Parlemen. Meski lebih menguntungkan elit feodal, dokumen tersebut menciptakan preseden konsultasi dalam perpajakan yang memengaruhi sistem pajak Inggris hingga abad ke-14.

Sejarah perlawanan terhadap pajak selalu menjadi cerminan dari ketegangan antara rakyat dan kekuasaan. Pola ini konsisten sebelum abad ke-14. Salah satunya terkait dengan besarnya pungutan yang sering memicu perlawanan dan memaksa penguasa menyesuaikan kebijakan.

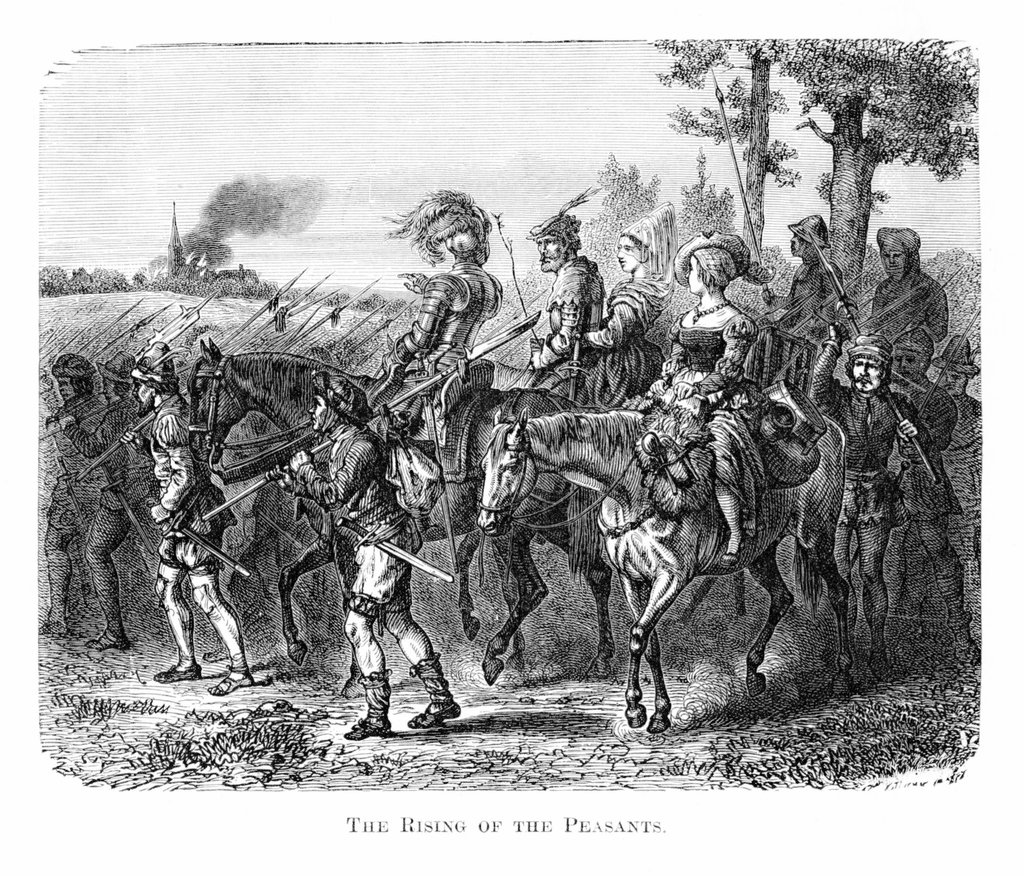

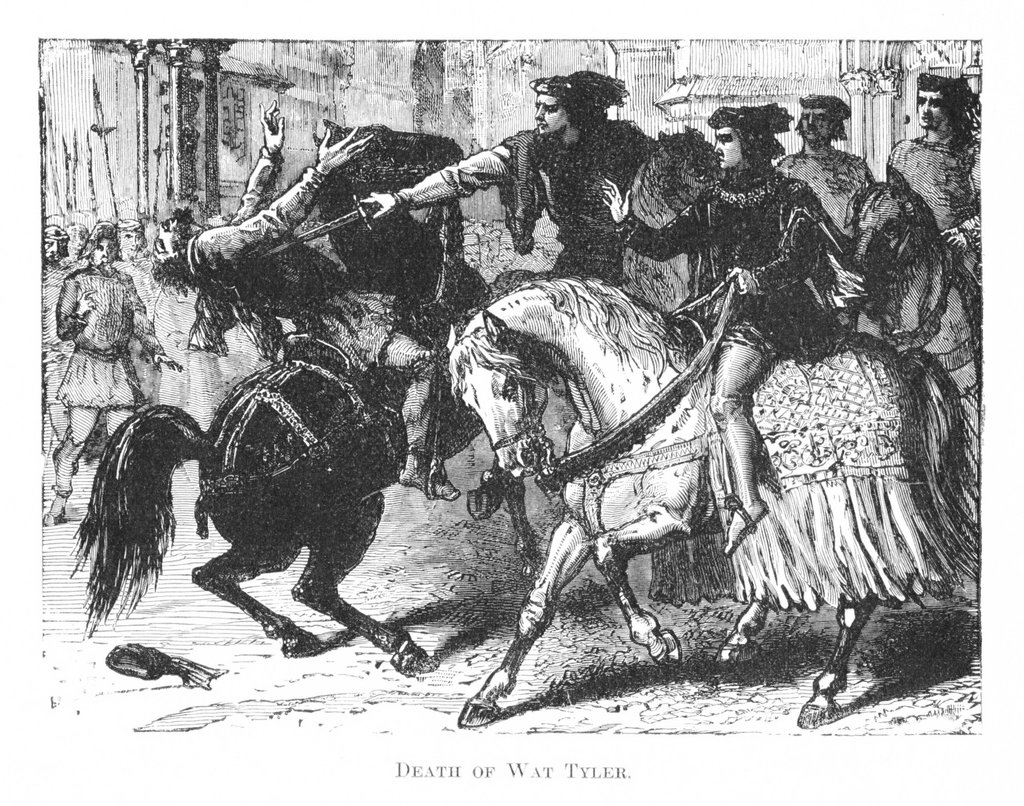

Contoh nyatanya adalah pemberontakan petani Inggris akibat pajak polling atau pajak kepala (poll tax) yang diberlakukan pemerintah untuk mendanai perang melawan Prancis.

Kemarahan rakyat makin memuncak setelah wabah Black Death melanda, menewaskan hampir separuh populasi, dan membuat tenaga kerja menjadi langka. Seharusnya kejadian itu menguntungkan buruh dan petani. Namun, penguasa justru membekukan upah lewat Statuta Buruh 1351.

Dalam kebijakan poll tax, setiap orang dewasa dikenai pajak sebesar empat pence, tanpa memandang kemampuan membayar. Bagi buruh tani, jumlah itu setara dengan beberapa hari kerja.

Rakyat pun melawan dengan gerakan menolak membayar pajak. Namun, pemerintah merespons dengan represi: mengirim komisioner yang bertindak kasar. Di desa Fobbing, Essex, perlawanan meletus dan menyebar cepat. Pemberontakan ini tidak hanya melibatkan petani miskin, tetapi juga pengrajin, pemilik tanah kecil, dan berbagai tokoh yang menuntut keadilan.

Dipimpin Wat Tyler, mereka menyerang simbol kekuasaan: istana dihancurkan, catatan publik dibakar, dan dua pejabat tinggi dieksekusi.

Itu bukan aksi brutal tanpa arah, melainkan strategi melumpuhkan sistem hukum yang menindas.

Meski akhirnya ditumpas dan janji reformasi dibatalkan, satu hal tercapai: pemerintah tak pernah lagi berani memberlakukan poll tax. Pemberontakan 1381 jadi bukti bahwa ketidakadilan pajak bisa menyatukan rakyat dan mengguncang tatanan yang mapan.

Di seberang Atlantik, empat abad setelah para petani Inggris mengangkat senjata, bentuk perlawanan muncul di koloni-koloni Amerika yang masih berada di bawah kekuasaan Inggris.

Peristiwa yang kemudian disebut sebagai Boston Tea Party itu bukanlah pemberontakan akibat kelaparan atau pajak yang mencekik. Itu merupakan pembangkangan sipil terhadap monopoli penjualan teh oleh perusahaan Inggris, British East India Company. Aksi tersebut berakar pada prinsip “tidak ada pajak tanpa perwakilan”, yang artinya pemerintah tidak berhak mengenakan pajak kepada mereka yang tidak memiliki perwakilan di parlemen.

Ironisnya, Undang-Undang Teh 1773 justru membuat teh lebih murah. Namun, bagi tokoh aktivis, seperti Samuel Adams dan John Hancock, masalahnya bukan harga, melainkan pajak yang dikenakan tanpa persetujuan rakyat.

Di Boston, Gubernur Hutchinson bersikeras bahwa pajak harus dibayar. Ketegangan memuncak. Malam 16 Desember 1773, sekelompok kolonis menyamar sebagai Indian Mohawk, naik ke tiga kapal, lalu membuang 342 peti teh ke laut.

Dua tahun setelah teh dibuang ke laut, tembakan pertama Revolusi Amerika terdengar di Lexington dan Concord. Boston Tea Party, yang berawal dari protes pajak, berubah menjadi perjuangan kemerdekaan.

Jika pemberontakan Boston Tea Party berdasarkan pada prinsip politik, Revolusi Prancis lahir dari kenyataan pahit: sistem yang bangkrut secara ekonomi dan moral. Rezim lama Prancis berdiri di atas ketimpangan yang dilembagakan.

Estate pertama (rohaniwan) dan kedua (bangsawan) menguasai kekayaan dan tanah, dan nyaris bebas pajak. Estate ketiga, dari borjuis hingga petani, menanggung hampir seluruh biaya negara.

Pajak tanah dibebankan hampir sepenuhnya ke petani, sementara bangsawan kaya tak bayar sepeser pun. Ditambah inflasi dan harga roti yang melonjak, hidup rakyat kecil jadi makin sulit.

Ironisnya, meski rakyat menderita, negara tetap nyaris bangkrut. Raja tak bisa mengenakan pajak kepada bangsawan karena kekuasaannya bergantung pada kesepakatan lama: jangan ganggu hak istimewa darah biru.

Penyerbuan Bastille dan aksi-aksi melawan pemungut pajak jadi ledakan kemarahan rakyat yang tak bisa dibendung. Ketidakmampuan negara untuk berubah memperkuat argumen revolusioner. Satu-satunya jalan adalah merombak semuanya.

Antipajak sebagai Perlawanan terhadap Kolonial

Memasuki abad ke-20, India "mempertontonkan" perlawanan terhadap pajak dengan cara berbeda. Di bawah Mahatma Gandhi, perlawanan tak lagi lewat senjata, tapi lewat pembangkangan sipil yang dikenal sebagai Satyagraha. Gerakan tersebut terjadi setelah Inggris memonopoli produksinya dan mengenakan pajak tinggi.

Puncaknya terjadi pada momen yang disebut sebagai Salt March atau Pawai Garam tahun 1930, aksi simbolis yang mengguncang fondasi kekuasaan kolonial Inggris. Meski Gandhi ditangkap dan lebih dari 60 ribu orang dipenjara, gerakan itu berhasil memaksa pemerintah Inggris bernegosiasi dan mengizinkan produksi garam lokal di wilayah pesisir.

Perlawanan tanpa kekerasan juga dilakukan Komunitas Samin pada 1890 di Jawa Tengah. Pelopornya, Samin Surosentiko, mengajarkan bahwa tanah, air, dan kayu, adalah milik bersama yang tidak boleh dimonopoli. Para pengikut Samin menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda karena menganggap mereka sebagai tamu yang tidak berhak mengatur pemilik rumah.

Gerakan Saminisme menggunakan strategi “ngeyel” berterus terang dalam berkomunikasi dengan aparat kolonial, sesuatu yang membuat frustasi upaya pengendalian dan perpajakan. Saat dihadapkan oleh seorang pejabat di pengadilan, pengikut Samin dengan tenang menjawab, “Wong Sikep tak kenal pajak” (Orang Sikep tidak mengenal pajak).

Bagi pengikut Saminisme, membayar pajak berarti mengakui otoritas negara kolonial atas hidup dan tanah mereka. Perlawanan mereka yang tenang, tetapi teguh, membuat para pejabat Belanda frustasi dan kebingungan menanggapi pembangkangan yang tidak menggunakan kekerasan.

Suku Polahi di Gorontalo menunjukkan bentuk perlawanan yang lebih ekstrem dengan memilih mengasingkan diri ke pegunungan untuk menghindari pajak dan kerja paksa kolonial Belanda. Dalam bahasa Gorontalo, polahi berasal dari kata lahi-lahi yang berarti pelarian. Mereka memilih hidup di hutan daripada tunduk pada sistem pajak yang menindas.

Setelah kemerdekaan Indonesia, konfrontasi mematikan terhadap pajak tak surut, termasuk pemberontakan di Majalengka, Jawa Barat, pada 1993, yang dilakukan oleh Komunitas Haur Koneng pimpinan Abdul Manan. Meski tak memiliki kartu identitas, mereka kompak menolak bayar pajak dan enggan berpartisipasi dalam program-program pemerintah.

Bersama-sama, gerakan antipajak memperlihatkan spektrum perlawanan yang beragam, dari pembangkangan spiritual yang "pasif", penarikan diri total, hingga konfrontasi yang berujung maut.

Gerakan Modern: Dari Ikrar Wajib Pajak hingga #StopBayarPajak

Narasi perlawanan terhadap pajak terus berlanjut hingga era modern, menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan ekonomi abad ke-20 dan ke-21. Di dunia kontemporer, bentuk-bentuk perlawanan sering muncul dalam dua pola utama: gerakan ideologis yang terorganisir, seperti di Amerika Serikat, serta ledakan populis spontan macam gerakan Gilets Jaunes di Prancis.

Meski berbeda dalam pendekatan, keduanya menggemakan isu lama tentang ketidakadilan, representasi, dan beban yang tidak merata. Di Amerika Serikat, sentimen antipajak sudah menjadi bagian dari identitas politik sejak Boston Tea Party.

Namun, gerakan modern yang terstruktur baru mulai menguat lagi selama akhir 1970-an, terutama setelah pengesahan Proposition 13 di California pada 1978 yang membatasi pajak properti secara drastis.

Menurut artikel Forbes, banyak pendukung Proposition 13 termotivasi oleh penentangan terhadap imigrasi, integrasi sekolah, dan kebijakan lembaga pajak federal terhadap sekolah-sekolah pribadi yang terpisah secara rasial.

Sebagaimana dikutip dalam buku The Power to Destroy: How the Antitax Movement Hijacked America (2024), Ronald Reagan menyebutnya sebagai “Revolusi Amerika kedua”. Keberhasilannya memicu gelombang antipemerintah dan antipajak di seluruh negeri.

Di tanah air, tagar #StopBayarPajak viral selama Februari-Maret 2023, menjadikannya salah satu gerakan antipajak modern di era digital. Gerakan tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas kasus kekerasan yang menimpa David Ozora Latumahina. Ia diserang pada 20 Februari 2023 oleh Mario Dandy Satriyo, putra Rafael Alun, seorang pejabat perpajakan di Jakarta.

Rafael akhirnya diseret ke penjara berkat aksi virtual warganet yang tiada henti-hentinya membongkar dan membicarakan kasus dan gaya hidup keluarganya. Ia didakwa atas kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Gerakan-gerakan antipajak yang akhirnya berhasil menghapus dan mengubah kebijakan bukan semata karena penolakan terhadap pungutan, tetapi karena ia menyentuh akar persoalan: legitimasi kekuasaan, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat.

Faktor-faktor seperti solidaritas kolektif, momentum, dan narasi moral menjadi penentu keberhasilan perlawanan terhadap pajak. Aksi ini sering kali menjadi katalisator revolusi dan reformasi, membuktikan bahwa perlawanan rakyat bisa mengubah sejarah.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id