tirto.id - Artikel sebelumnya

Bagian 1: Sailendra dan Prasasti Melayu Kuno di Tanah Jawa

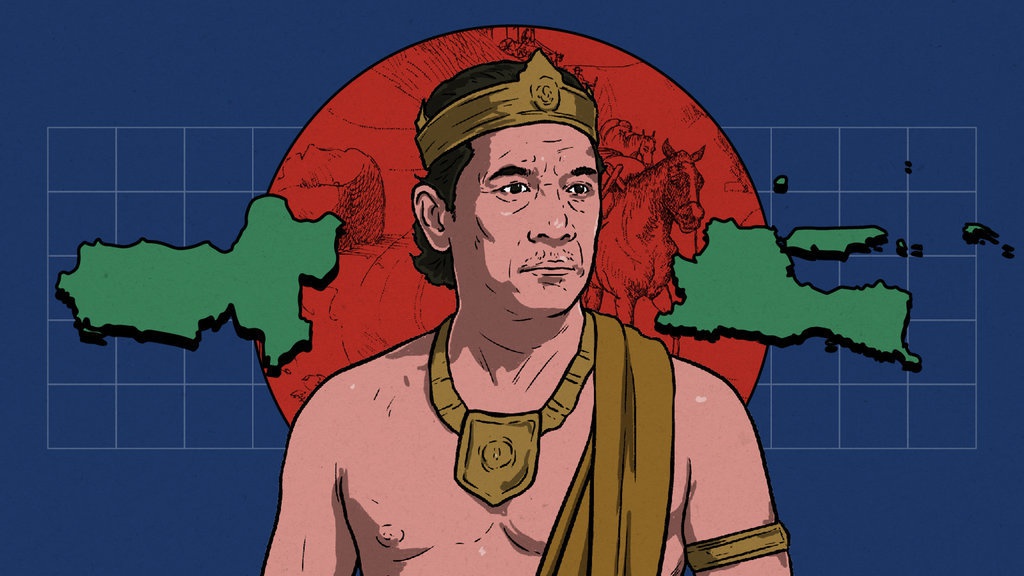

Bagian 2: Ekspansi Kerajaan Mataram Kuno ke Timur di Era Dyah Balitung

Abad ke-10 Masehi merupakan titik balik dari berbagai peristiwa di Indonesia bagian barat. Beberapa kerajaan yang sebelumnya tidak eksis dalam panggung sejarah, muncul tiba-tiba di berbagai tempat di Nusantara.

Seturut keterangan dalam Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuna (2010) yang ditulis oleh M.D. Poesponegoro dan N. Notosusanto, pada abad ke-10 Masehi Dinasti Warmadewa bangkit di Pulau Bali. Sementara Kerajaan Sunda di Jawa Barat juga muncul ke permukaan setelah Kerajaan Sriwijaya mengembalikan kekuasaannya.

Hadirnya eksponen-eksponen politik baru diikuti dengan surutnya beberapa negeri yang telah mencapai kejayaan beberapa abad sebelumnya, salah satunya Kerajaan Mataram Kuno yang kala itu berpusat di daerah Jawa bagian tengah.

Peristiwa sejarah yang monumental ini sayangnya tidak disertai dengan keberadaan sumber tertulis pendukung yang memadai. Dokumen-dokumen yang menjelaskan perihal perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno ini sangat sumir, sehingga tak mengherankan jika para ahli hanya mampu meraba-raba soal apa yang terjadi masa itu.

Satu argumen yang paling dikenal masyarakat—mungkin karena paling sering disebut di buku-buku sejarah di sekolah—adalah karena letusan Gunung Merapi yang memang kerap meletus hingga sekarang.

Letusan Tahun 1006 M

Tokoh yang paling berpengaruh dari lahirnya teori letusan Merapi di peralihan alaf pertama dan kedua biasanya merujuk pada seorang geolog Belanda bernama Reinout Willem van Bemmelen. Geolog ulung zaman kolonial ini menulis dugaannya soal keterhubungan letusan Gunung Merapi dan perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno di buku The Geology of Indonesia (1949).

Walaupun dalam perkembangannya Bemmelen yang lebih tenar, sebenarnya teori letusan Gunung Merapi sudah lebih dahulu disampaikan D.H. Labberton dalam "Oud Javaansche gegevens omtrent de vulkanologie van Java” (1922).

Teori kedua tokoh ini berangkat dari pernyataan Prasasti Pucangan (963 S/1041 M) yang menyebutkan terjadinya pralaya (kiamat dalam ajaran Hindu-Buddha) pada tahun 928 S atau 1006 Masehi. Kedua ahli geologi itu percaya bahwa pralaya yang dimaksud dalam prasasti zaman Airlangga itu adalah letusan Gunung Merapi.

Bemmelen menghubungkan letusan tersebut dengan runtuhnya bagian puncak Merapi ke arah barat. Peristiwa ini diperkirakan telah menyebabkan pergerakan tektonik sesar transversal di sepanjang pergunungan Ungaran-Merbabu-Merapi. Peristiwa dahsyat inilah yang oleh Bemmelen diteorikan sebagai penyebab rusaknya sebagian Candi Borobudur dan Mendut sebagaimana waktu ditemukan kembali oleh Thomas S. Raffles di awal abad ke-19.

Adapun longsoran akibat aktivitas tektonik itu beserta abu vulkanik Merapi telah menutupi candi-candi di sekitaran Kedu-Prambanan dan sekaligus membendung aliran Kali Progo—yang otomatis menyebabkan banjir.

Teori Bemmelen ini walaupun sempat dianggap sebagai "kebenaran" di mata beberapa orientalis-sejarawan macam N.J. Krom atau bahkan W.F. Stutterheim, namun perlahan dibantah pula oleh beberapa ahli yang lebih mutakhir.

Mula-mula Boechari dalam tulisannya "Some consideration of the problem of the shift of Mataram’s center of government from Central to East Java in the 10th Century A.D." (1976) menolak keras teori Bemmelen, karena jelas bahwa sebelum tahun 1006 Raja Sindok telah memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa bagian tengah ke Jawa bagian Timur.

Dugaan ini didasarkan pada perbedaan redaksi nomenklatur kerajaan zaman Sindok dan juga raja-raja Mataram Kuno pendahulunya. Sejak diterbitkannya Prasasti Anjukladang (937 M), disebutkan bahwa Sindok adalah "Raja Mataram yang berkedudukan di Watu Galuh" dan tidak lagi sama dengan para pendahulunya yang disebut sebagai "Raja Mataram yang berkedudukan di Medang".

Secara arkeologis dan geologis, tanda-tanda kehancuran peradaban Jawa Tengah oleh letusan gunung juga dianggap meragukan. Mundardjito dan Wiwin S. Ramelan dalam Gunung Merapi dan Letusannya: Bahan Analogi Interpretasi Arkeologi (1997), menjabarkan bahwa dari hasil penelitian stratigrafi (lapisan tanah) di 218 situs percandian di sekitar Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hampir seluruhnya tidak menunjukkan indikasi rawan bencana.

Indikasi lapisan bekas lahar dingin dalam penelitian Mundardjito dan Ramelan hanya dijumpai di Candi Sambisari dan Candi Morangan, namun candi-candi monumental macam Prambanan dan Sewu yang justru ada di pinggir Kali Opak malah aman dari bencana letusan gunung.

Bencana Ekonomi Jawa abad ke-10

Fenomena lain yang dianggap lebih memungkinkan mendorong perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur justru ditunjukkan dari sisi demografi dan perekonomian. Hal tersebut pertama kali dikemukakan oleh B.J.O. Schrieke dalam Kajian Historis-Sosiologis Masyarakat Indonesia Jilid II (2016), yang menggambarkan Jawa telah mencapai "kelelahan" finansial pada abad ke-10.

Schrieke mengambil hasil analisis Theodoor van Erp (pemimpin proyek pemugaran Candi Borobudur antara 1907-1911), yang menyebut bahwa kemungkinan penduduk Jawa tidak lebih dari satu juta jiwa. Tentu hal ini timpang dengan jumlah candi di sekitaran Kedu-Prambanan, sehingga rakyat Jawa Kuno saat itu terbebani kewajiban membangun candi.

Akibatnya, rakyat yang terbebani kemudian menyingkir dari daerah pusat pemerintahan dan mungkin sekali menyebabkan krisis tenaga kerja. Di sisi lain, seperti disampaikan J.G. de Casparis, akibat dari maraknya para pedagang Arab pada abad ke-9 M, rempah-rempah dan kayu cendana dari Indonesia Timur menjadi sangat diminati.

Hal ini menyebabkan para pedagang Jawa Timur pergi ke Indonesia Timur, menukar beras Jawa dan produk lainnya dengan rempah-rempah dan kayu cendana. Mereka membawa komoditas-komoditas itu ke Sriwijaya, tempat mereka bertemu dengan pedagang dari Timur Tengah di sekitar Selat Malaka.

Skema ekonomi baru ini tidak mungkin tidak terendus oleh kepentingan raja-raja di Jawa Tengah, sehingga fenomena ini bisa dianggap menjadi solusi terbaik bagi perilaku kontra-produktif rakyat mereka di Jawa Tengah. Dengan kata lain, perpindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur sama saja dengan perpindahan pola ekonomi Kerajaan Mataram Kuno dari negeri agraris ke negeri merkantilis-maritim.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id