tirto.id - Akhir Desember 1997. Saya menikmati pergelaran konser reuni Cockpit, band lokal yang memainkan lagu-lagu Genesis, dan Gank Pegangsaan, di Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Konser itu menghadirkan bintang tamu Berlian Hutauruk, yang tentu membawakan lagu legendaris "Badai Pasti Berlalu."

Pertunjukan konser musik biasanya jadi indikasi perekonomian yang bagus. Masih ada sponsor yang mau "buang uang" untuk promosi, promotor yang mau ambil risiko, dan tentu pengunjung yang mau membeli tiket. Tapi mood saat itu agak berbeda. Beberapa waktu sebelumnya, pemerintah mengakui bahwa Indonesia ikut terkena dampak krisis finansial.

Krisis finansial itu berawal dari tekanan pada nilai tukar mata uang sejumlah negara di Asia pada paruh pertama 1997. Pada Juli, Bank Sentral Thailand mengambangkan nilai tukar Baht setelah langkah intervensi tidak lagi efektif. Thailand masuk ke program Dana Moneter Internasional (IMF) pada Agustus. Korea Selatan menyusul.

Rupiah juga ikut terimbas. Pada Agustus, Bank Indonesia sudah melebarkan rentang intervensi atas nilai tukar. Hingga September, pemerintahan Soeharto masih optimistis bahwa gejolak nilai tukar hanya sementara dan fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat.

Akhirnya, pemerintah mengakui masalah sebenarnya lebih besar dari yang diperkirakan. Pada September 1997, Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad mengumumkan prognnram pemerintah sebagai respons terhadap krisis. Perusahaan swasta diimbau untuk sementara waktu tidak melakukan ekspansi, dan tidak meminjam dalam mata uang asing.

Badai pasti berlalu, demikian kata Tutut Soeharto, yang saat itu menjabat Menteri Sosial. Tutut mungkin belum menyadari bahwa badai dalam lagu itu lebih cocok ditujukan untuk keluarganya.

Tujuh Kali Sampai Mati

Januari 1998. Lingkungan Universitas Indonesia masih sepi. Periode libur kuliah adalah saat-saat terbaik menikmati kampus Depok yang sebagian besar adalah suaka hutan, taman, dan danau. Situasi di luar tak sedamai di dalam. Makin banyak suara protes terkait naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Beberapa mahasiswa di luar Jakarta sudah melakukan demonstrasi menuntut perbaikan.

Selama libur Januari, meski tidak ada hal spesifik untuk dikerjakan, saya bolak-balik datang ke kampus Depok. Saat itu saya adalah mahasiswa semester akhir. Kartu Registrasi Studi saya hanya akan berisi satu mata kuliah: Skripsi (6 SKS). Tapi, skripsi adalah hal terakhir yang saya pikirkan—apalagi lakukan.

Di musim liburan itu saya bertemu dengan beberapa rekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Teknik, yang ternyata sedang memulai pembicaraan terkait “gerakan mahasiswa”. Beberapa pertemuan pada musim liburan itu menjadi cikal bakal Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia (KA-KBUI). Saya menjadi Koordinator Fakultas Ekonomi, lebih karena by default—belum ada anak ekonomi lain yang ikut.

Lewat metode getok tular, pertemuan yang semula kecil mulai membesar. Beberapa aksi demonstrasi dilakukan di dalam kampus. Selain demonstrasi, teman-teman melakukan acara seperti diskusi atau pentas seni.

Situasi ekonomi antara Februari-Maret 1998 semakin buruk. Krisis moneter sudah menjadi krisis ekonomi yang lebih struktural. Pada saat yang sama, Indonesia memasuki fase krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah sudah sangat rendah. Beberapa akademisi dan tokoh politik mulai bersuara frontal menuntut Soeharto mundur.

Memasuki April, belum ada tanda-tanda Soeharto akan turun. Sidang Umum MPR Maret 1998 bahkan kembali menetapkannya sebagai presiden untuk periode ketujuh. Semangat banyak teman mulai turun.

Lalu datanglah hari itu, 12 Mei. Pagi hari itu, saya mendengar kampus Trisakti akan mengadakan aksi. Saya anggap itu hanyalah satu lagi demonstrasi, jadi saya memilih tinggal di kampus Depok. Mencoba memikirkan skripsi yang saya lupakan sejak lama.

Ternyata di sore hari, ada kabar korban jatuh. Saya tidak menyangka akan jatuh korban, dan secepat ini. Ada empat mahasiswa yang tidak pernah pulang ke rumah. Ada sejumlah orangtua yang tidak pernah lagi melihat anaknya.

Penembakan Trisakti diikuti oleh kerusuhan 13-14 Mei. Banyak korban jatuh. Sempat terlintas di pikiran saya: sepadankah ini semua? Ketika akhirnya nyawa melayang, apakah ini sebanding dengan semua heroisme ini? Hari itu, saya butuh waktu beberapa saat untuk mengembalikan kepercayaan pada perjuangan ini.

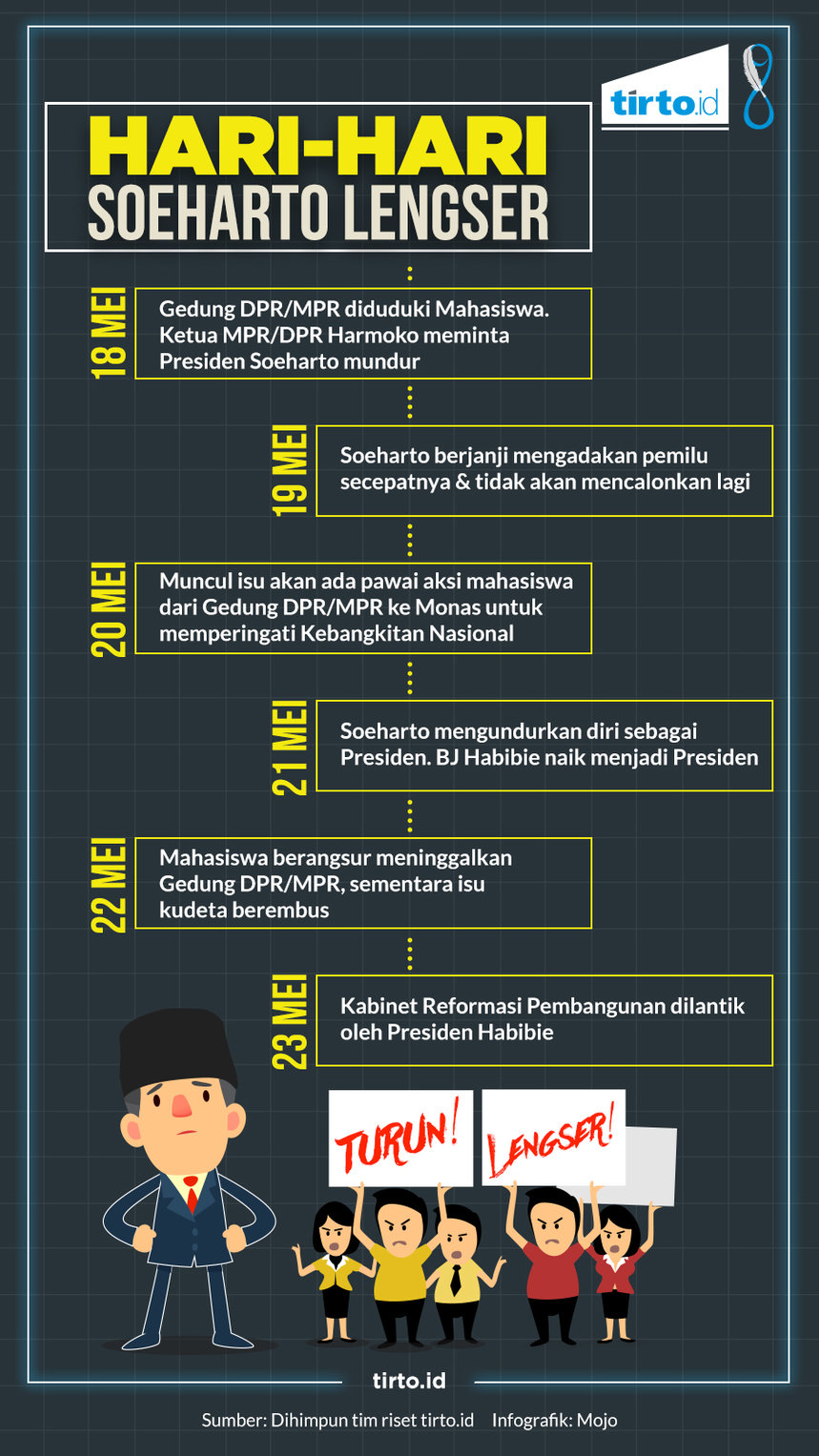

Penembakan Trisakti dan kerusuhan Mei mempercepat eskalasi keadaan. Seminggu setelahnya, teman-teman mahasiswa sepakat untuk menduduki Gedung MPR/DPR. Foto kubah MPR/DPR yang diduduki mahasiswa—secara harfiah—menjadi foto sejarah yang ikonik.

Sesungguhnya, itu adalah aksi spontan dengan koordinasi yang minimal. Hingga 21 Mei, semua diikat oleh satu keinginan yang sama: Soeharto mundur. Tanpa ada kesepakatan soal apa selanjutnya. Situasi ini membuat saya dan banyak teman Keluarga Besar UI memilih pulang pada 20 Mei malam.

Kamis, 21 Mei. Sekitar jam 9 pagi, adik saya membangunkan. “Soeharto mau turun,” katanya.

Tak lama, Soeharto tampil di layar televisi, menyampaikan pidato pengunduran diri. Semua seolah berakhir antiklimaks. Setelah sekian bulan berjuang menuntut Soeharto mundur, saya menyaksikan peristiwa ini dengan tanpa emosi, di kamar tidur saya di rumah.

Saya tidak tahu apakah waktu itu saya melihatnya tanpa emosi, atau justru bercampur beragam emosi. Saya lega, karena akhirnya semua ini terjadi.

Di sisi lain, itu juga problemnya: Soeharto memutuskan mundur. Ia bukan diturunkan. Itu adalah keputusannya, seperti redaksi pidatonya. Bahkan pada saat-saat terakhir, ia tetap ingin dirinyalah yang membuat keputusan. Damn you, old man!

Esok harinya, seusai salat Jumat, dua kelompok mahasiswa terlibat bentrok di MPR/DPR: pendukung Habibie berhadapan dengan penentang Habibie. Tidak perlu menunggu terlalu lama konflik pertama pecah pada "era reformasi".

Saya pun tidak mau kalah dengan Soeharto. Saya memutuskan mundur sebagai koordinator Fakultas Ekonomi pada Kesatuan Aksi Keluarga Besar Universitas Indonesia. Kembali melanjutkan hal-hal yang tertinggal selama lima bulan terakhir, terutama skripsi.

Reformasi Ekonomi

Tuntutan gerakan 1998 adalah “reformasi.” Untuk keperluan gerakan, detail dari apa itu reformasi tidak penting. Toh, fokus dari tuntutan gerakan adalah Soeharto turun. Reformasi adalah istilah yang cukup aman ketimbang, misalnya, revolusi.

Ketika Soeharto turun, barulah semua dihadapkan pada pertanyaan riil: apa itu reformasi? Di sinilah fase ketika aktivisme harus bergeser ke ranah politik formal dan teknokrasi.

Dalam enam tahun dan tiga presiden sejak Mei 1998, Indonesia melakukan empat reformasi besar: ekonomi, transisi demokrasi, desentralisasi, dan reformasi hukum. Tiap reformasi terjadi dalam skala besar untuk ukuran Indonesia, apalagi jika semuanya berjalan sekaligus.

Saya akan fokus pada reformasi ekonomi yang terjadi pada beberapa bidang.

Pertama, reformasi perbankan. Krisis terjadi karena minimnya tata kelola di sektor perbankan. Ekspansi kredit pada 1990-an dilakukan tanpa manajemen risiko yang benar: kredit jangka pendek membiayai proyek jangka panjang. Parahnya, tabungan masyarakat digunakan untuk membiayai perusahaan yang pemiliknya sama dengan pemilik bank, atau untuk kroni pejabat.

Langkah pertama reformasi perbankan adalah merestrukturisasi bank-bank yang sakit. Pada dasarnya, pemerintah mengambil alih bank-bank yang sakit melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), untuk kemudian dijual ke investor baru. Langkah selanjutnya adalah memperkuat regulasi pada bidang perbankan.

Kedua, memperkuat Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. BI memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya guna menjaga inflasi dan nilai tukar.

Ketiga, reformasi fiskal. Pada era Soeharto, pemerintah memiliki banyak pengeluaran secara non-bujeter, misalnya lewat dana reboisasi. Praktik ini membuat pemerintah tak punya disiplin dan akuntabilitas anggaran. Pemerintah juga tidak memiliki catatan aset-aset negara yang jelas. Dari sisi pemasukan, meski ketergantungan atas penerimaan non-migas makin turun, pajak masih belum menjadi sumber pemasukan utama. Ini yang menjadi agenda reformasi fiskal.

Agenda besar keempat adalah desentralisasi fiskal, yang terjadi sejalan dengan otonomi daerah.

Kelima, reformasi kebijakan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 1970-an dan 1990-an bisa membawa perbaikan kesejahteraan. Pada saat yang sama, krisis ekonomi menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.

Keenam, reformasi di sektor riil. Dunia usaha memang tumbuh selama 30 tahun terakhir. Tapi, banyak pengusaha di Indonesia yang besar karena fasilitas atau kedekatan dengan pemerintah. Mereka menjadi pengusaha yang tidak teruji dalam persaingan yang sehat.

Berhasilkah Reformasi?

Dua puluh tahun berlalu. Opini apakah reformasi 1998 berhasil ditanggapi beragam. Tak sedikit yang menganggap reformasi telah gagal. Menariknya, tidak ada kesepakatan mengapa ia gagal. Sebagian beralasan, Indonesia sekarang tak berbeda dari era Orde Baru. Sebagian lagi justru ingin kembali ke zaman Orde Baru.

Penting untuk melihat proses reformasi dalam skala dan konteks yang tepat. Seperti saya tulis sebelum ini, sejak 1998 Indonesia harus melakukan pemulihan ekonomi, dan pada saat yang sama harus mengelola perubahan politik besar-besaran. Bahwa Indonesia harus melakukan perubahan dengan skala sebesar ini dalam satu waktu juga disebabkan oleh kegagalan Orde Baru membangun institusi ekonomi yang inklusif—meminjam terminologi Acemoglu dan Robinson (2011).

Di tengah perubahan yang drastis itu, PDB per kapita Indonesia bisa tumbuh sebesar 3,3 persen per tahun antara 2000-2007, setelah itu antara 4-5 persen dalam satu dekade terakhir (Pritchett, 2011). Dalam kurun waktu itu Indonesia mengalami kenaikan indeks Polity, salah satu indikator internasional untuk menggambarkan kualitas demokrasi sebuah negara, dari –7 menjadi +6 pada 1999, kemudian +8 pada 2004. Artinya, dalam waktu singkat, Indonesia mengalami kenaikan indeks Polity sebesar 15 poin.

Dalam sejarah, sangat sedikit contoh kasus negara yang mengalami kenaikan indeks Polity lebih dari enam poin dalam satu dekade. Di antara sampel yang sedikit itu, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB per kapita dalam periode transisi adalah 1,3 hingga 1,5 persen. Taiwan dan Korea Selatan adalah dua contoh negara yang pertumbuhan PDB per kapita di era transisi demokrasi lebih tinggi dari Indonesia, tapi mereka mengalami kenaikan indeks Polity kurang dari 10 poin.

Tak banyak negara yang harus menghadapi reformasi simultan seperti ini. Dari yang sedikit itu, tidak semua berhasil berubah.

Sebagai perbandingan, Malaysia, Thailand, dan Venezuela dianggap lebih demokratis dari Indonesia pada 1998. Sekarang pelbagai indikator menunjukkan Indonesia lebih demokratis dari Malaysia, sementara dua negara lain mengalami pasang surut demokrasi.

Keberhasilan lain paling terlihat dari reformasi adalah sektor perbankan yang lebih kuat. Penyebab krisis 1998 meluas adalah ambruknya sektor perbankan, sehingga krisis finansial menular ke sektor riil dalam waktu cepat. Perbankan Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Ini yang menjelaskan mengapa gejolak finansial global pada 2008 tidak menyebabkan krisis besar di dalam negeri.

Indonesia juga mengalami perbaikan di bidang hukum, terutama pemberantasan korupsi, dan kelembagaan.

Pada 1996, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ada di bawah Brazil. Ketika indeks Brazil mengalami naik-turun, Indonesia konsisten meningkat, menjadi satu dari sedikit negara yang mengalami peningkatan tajam dalam 20 tahun terakhir.

Banyak keluhan terkait otonomi daerah. Di satu sisi, betul bahwa otonomi daerah menghasilkan “raja-raja kecil” tanpa perubahan berarti. Tapi, jika tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan layanan publik kepada warga, maka dalam banyak hal tujuan itu terjadi. Misalnya, jumlah Puskesmas terus bertambah sehingga rasio warga yang memiliki akses pada layanan kesehatan dasar juga terus membaik.

Betul, pada saat yang sama, daftar tentang hal-hal yang belum selesai juga cukup panjang. Sektor riil dan dunia usaha masih belum kembali ke era sebelum krisis. Tapi itu juga dijelaskan oleh technology disruption yang terjadi di seluruh dunia. Kondisi ini membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tidak inklusif dibandingkan pada masa ketika industri padat karya berjaya pada akhir 1990-an.

Efeknya, ketimpangan memburuk di beberapa tahun terakhir, ditunjukkan oleh koefisien Gini yang meningkat. Secara politik, ini diekspresikan lewat populisme dan politik identitas yang menguat, menjadi langkah mundur dalam transisi demokrasi dan keterbukaan yang kita alami.

Banyak hal yang sekarang kita nikmati—keterbukaan, demokratisasi—dulu adalah sesuatu yang langka. Bahkan mahal, karena harus dibayar oleh nyawa. Saya mengingat kekecewaan ketika reformasi (sebenarnya) terjadi secara parsial, dan alur cerita tidak sama dengan yang kami harapkan.

Tapi sekaligus saya tetap merasa berhasil. Melihat Indonesia pada 1998, seperti melihat rakyat Zimbabwe berusaha menjatuhkan Mugabe. Baru 20 tahun kemudian mereka berhasil, setelah kehancuran ekonomi yang jauh lebih parah.

Mahasiswa Malaysia juga menuntut reformasi pada 1998, tapi Mahathir Mohamad lebih kuat dan memilih mundur setelah menunjuk pengganti yang ia pilih. Ia menyesali hal ini, dan 20 tahun kemudian pada usia 92 tahun, Mahathir kembali ke politik untuk mengoreksi pilihannya.

Myanmar terus dipimpin junta militer hingga 2015. Ironisnya, di bawah Aung San Suu Kyi, kekerasan etnis terjadi dalam skala masif. Demokrasi di Thailand dan Filipina selama 20 tahun terakhir menjadi mirip opera sabun.

Banyak alasan untuk mengatakan bahwa reformasi 1998 berhasil. Pada saat yang sama, penting juga kita ingat bahwa tidak ada yang niscaya.

=========

Ari Perdana, mantan pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kini bekerja sebagai staf lembaga internasional di Manila, Filipina.

Artikel dari para kolumnis adalah rangkaian dari laporan dapur redaksi Tirto mengenai 20 tahun reformasi. Kami menyiapkan sejumlah pembahasan lewat Kronik Reformasi, beberapa artikel lepas yang menyoroti beberapa peristiwa penting pada Mei 1998 lewat Mozaik, serta peristiwa politik yang menyulut huru-hara di tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde Baru lewat laporan Indepth. Kami juga mengajak Anda terlibat dalam peristiwa besar tersebut yang akhirnya mendorong Soeharto mundur lewat Tirto Visual Report.

Editor: Fahri Salam