tirto.id - Tahun 1997 merupakan masa kelam perekonomian di negara Asia. Krisis ekonomi yang diawali krisis moneter berdampak pada stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan rakyat. Krisis yang menyebar di Asia Tenggara itu bermula dari ekonomi Thailand yang terguncang. Rentannya perekonomian negara-negara tetangga membuat virus krisis dengan cepat menyebar dan menggerogoti perekonomian.

Pada Juli 1997, pemerintah Thailand menerbitkan kebijakan nilai tukar mengambang terhadap Bath. Hal ini dilakukan untuk mengamankan cadangan devisa dari spekulan mata uang serta untuk merangsang pendapatan ekspor. Namun, langkah yang diambil pemerintah Thailand gagal sehingga berdampak pada negara Asia lain, khususnya negara Asia Tenggara dan yang masuk dalam Asian Economic Miracle countries seperti Indonesia.

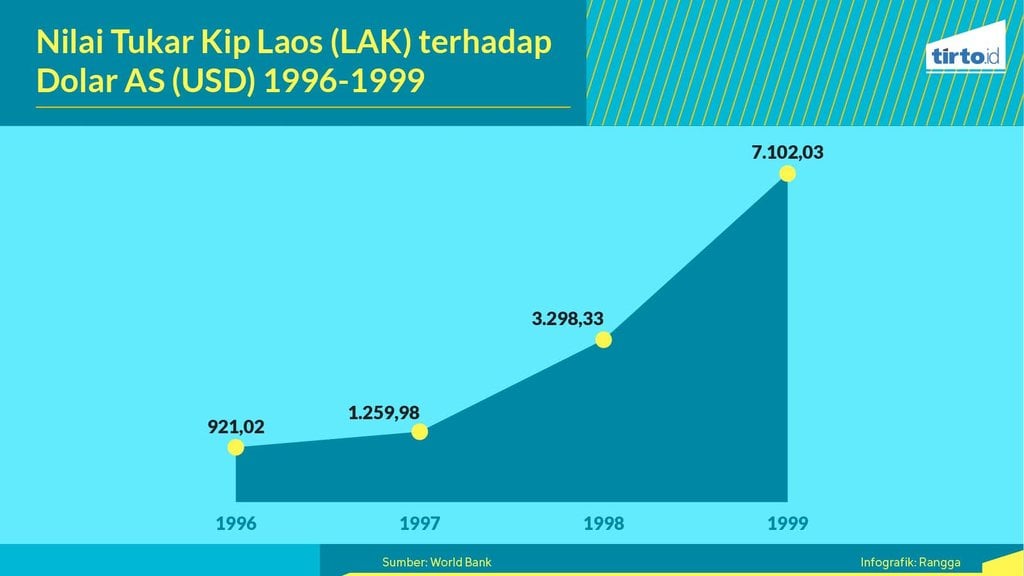

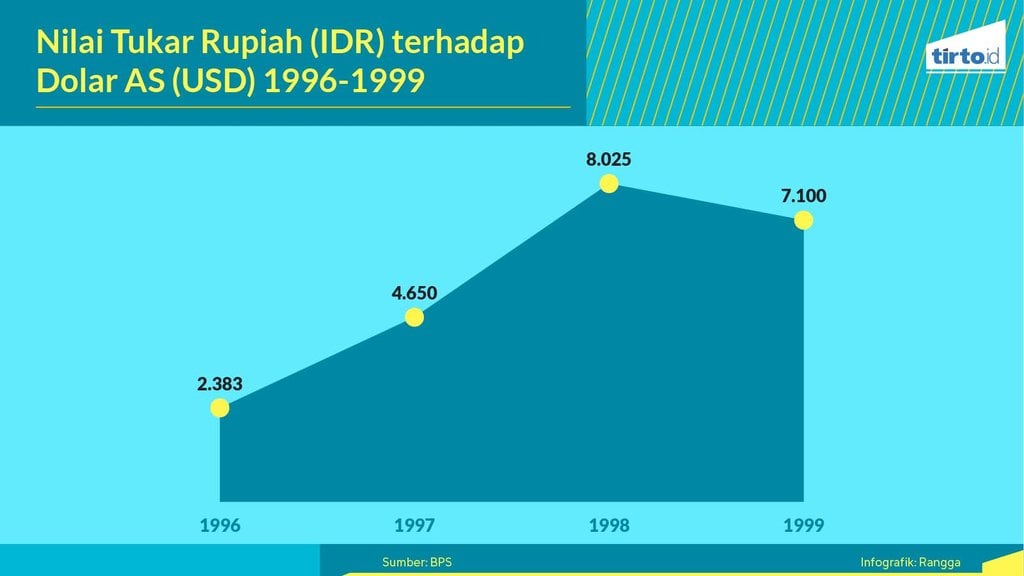

Nilai tukar mata uang yang terdampak paling besar adalah Laos. Pada 1997, nilai tukar Kip terhadap dolar Amerika serikat adalah ₭1.259,97/dolar AS menjadi ₭ 3.298,33/dolar AS pada 1998 atau terjadi penurunan nilai tukar hingga 161,78 persen. Selain Laos, nilai tukar Indonesia juga terkena dampak besar dengan penurunan 72,58 persen dari Rp4.650/dolar AS pada 1997 menjadi Rp8.025/dolar AS pada 1998.

Mata uang Indonesia juga tak kebal dari pelemahan. Terempasnya nilai rupiah terhadap AS dolar tak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem nilai tukar mengambang (free floating exchange rate). Kebijakan untuk mengganti sistem nilai tukar dari managed floating (mengambang terkendali) menjadi free floating ini lantaran nilai utang jatuh tempo swasta luar negeri yang besar serta pemerintah sempoyongan menahan serbuan spekulan mata uang.

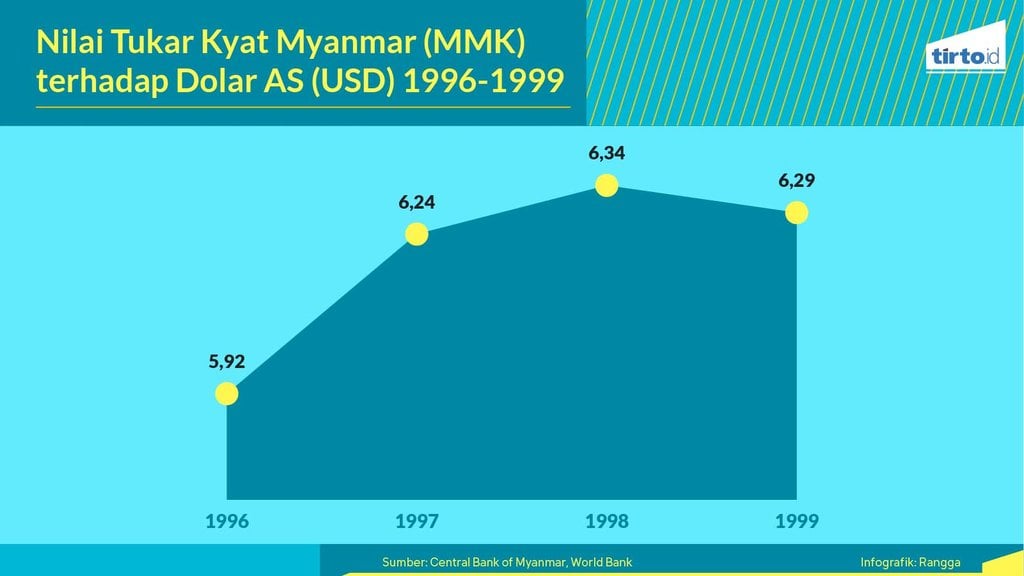

Sementara Myanmar adalah negara yang cenderung stabil dari tekanan nilai tukar pada 1997/1998. Pada 1997, nilai tukar Kyat terhadap dolar AS tercatat K6,24/dolar AS atau terdepresiasi 5,48 persen dari tahun sebelumnya. Pada 1998, nilai tukar Kyat hanya terdepresiasi 1,62 persen dari tahun sebelumnya atau K6,34/dolar AS.

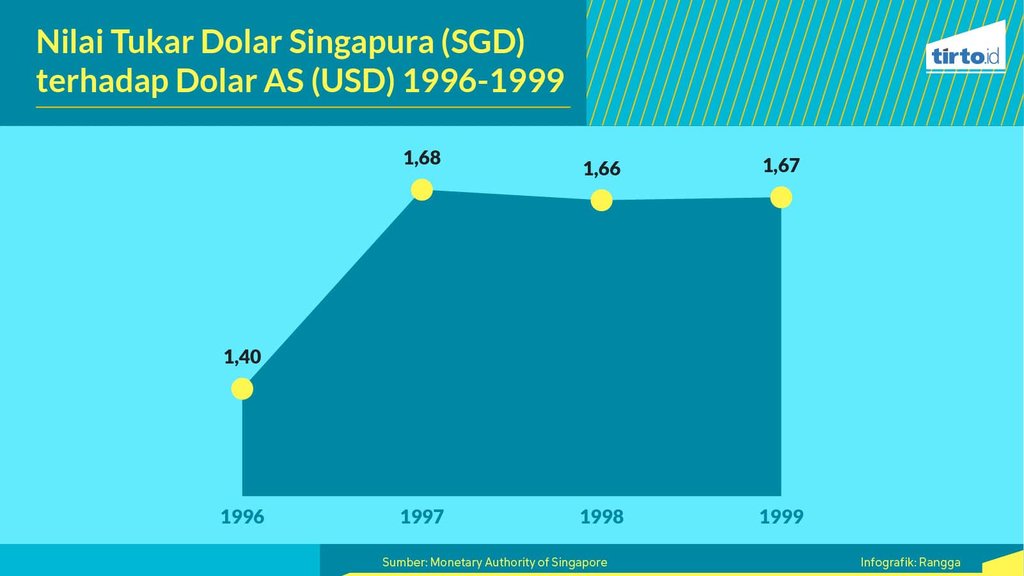

Singapura juga cukup berhasil mengendalikan tekanan mata uangnya dan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mata uangnya menguat terhadap AS dolar. Pada 1998, nilai tukar dolar Singapura terhadap AS dolar adalah SG$1,66/AS$ atau terapresiasi sebesar 0,9 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar SG$1,68/AS$.

Krisis memberi pelajaran berharga kepada negara-negara ASEAN. Mereka kemudian berbenah agar tidak mengalami guncangan lagi ketika krisis melanda. Ketika krisis finansial kembali melanda dunia pada 2008, fundamental makro dan politik negara Asia Tenggara cenderung sudah lebih kuat sehingga tekanan nilai tukar AS dolar tidak berdampak besar. Dari sepuluh negara Asia Tenggara, hanya dua, Indonesia dan Vietnam yang mengalami depresiasi mata uang.

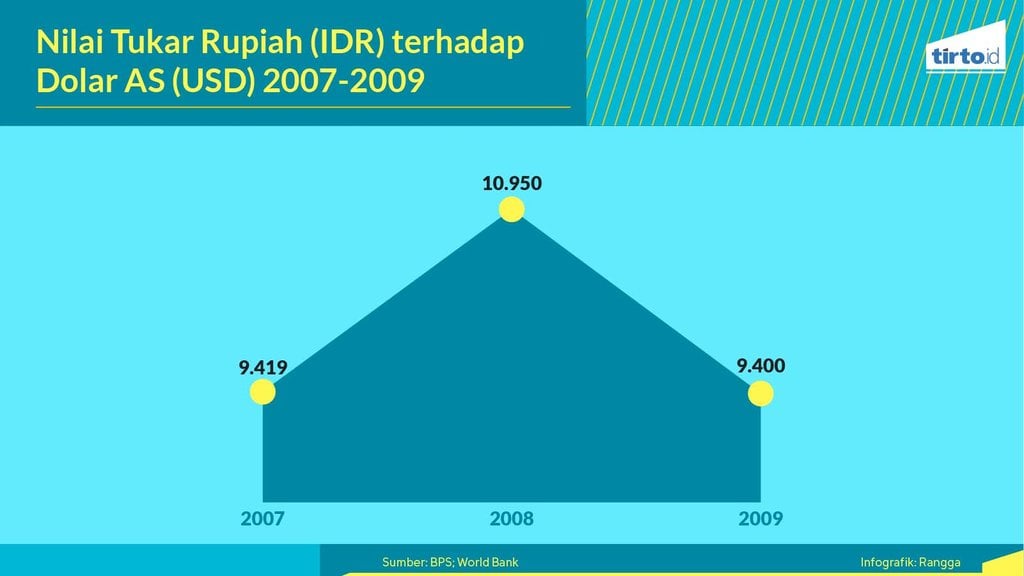

Pada 2008, rupiah terdepresiasi sebesar 16,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari Rp9.419/AS$ pada 2007 menjadi Rp10.950/AS$. Sedangkan, Dong Vietnam terdepresiasi sebesar 1,22 persen dari ₫16.105,13/AS$ pada 2007 menjadi ₫16.302,25. Terdepresiasinya rupiah maupun dong sangat dipengaruhi oleh keketatan likuiditas global.

Saat krisis melanda selama 1997/1998, entitas ekonomi, seperti perusahaan, memilih untuk menjaga likuiditasnya dari berbagai risiko yang meningkat karena krisis yang berakibat menurunnya suplai dolar. Hal itu berdampak pada tingginya permintaan dari negara lain yang berujung pada terdepresiasinya nilai mata uang lokal.

Gejolak nilai tukar ini berdampak pada harga produk dalam negeri. Sederhananya, karena depresiasi nilai mata uang, harga barang impor menjadi cenderung lebih mahal, sehingga masyarakat dalam negeri hanya memiliki pilihan barang produksi nasional. Sehingga, permintaan akan barang lokal ini tumbuh terlalu tinggi namun pertumbuhan suplai tidak sebanding sehingga harga meningkat. Hal ini diperburuk oleh kondisi global yang juga cenderung menurunkan kemampuan daya beli masyarakat.

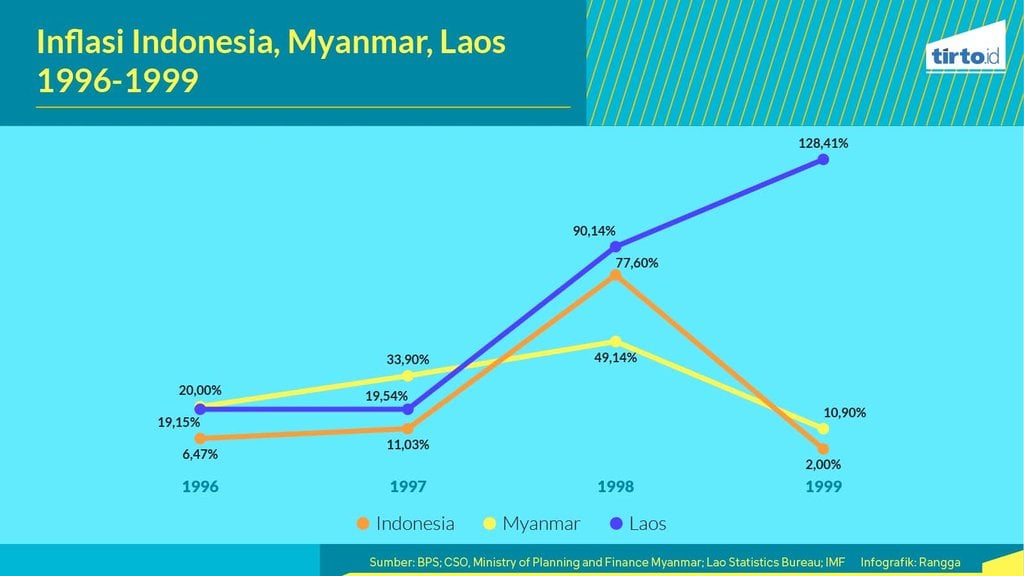

Akibat, terjadi dorongan pada laju inflasi. Dari negara-negara Asia Tenggara yang terkena krisis, hampir semuanya mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Myanmar merupakan negara dengan tingkat inflasi terbesar, yaitu 33,9 persen. Pada 1998, tingkat inflasi Myanmar belum berhasil dikendalikan dan mencapai tingkat 49,14 persen. Setelah Myanmar, Laos menjadi negara kedua dengan tingkat inflasi terbesar pada 1997 yang nilai mencapai 19,54 persen. Pada 1998, tingkat inflasi Laos bahkan menyentuh angka 90,14 persen.

Indonesia masuk dalam urutan ketiga di Asia Tenggara dalam hal tingginya tingkat inflasi. Pada 1998, tingkat inflasi Indonesia mencapai 77,6 persen, meningkat tajam dari 11,03 persen di 1997. Inflasi Indonesia mulai stabil pada tahun 2000 dengan tingkat inflasi sebesar 9,4 persen dan 2001 dengan tingkat 12,6 persen.

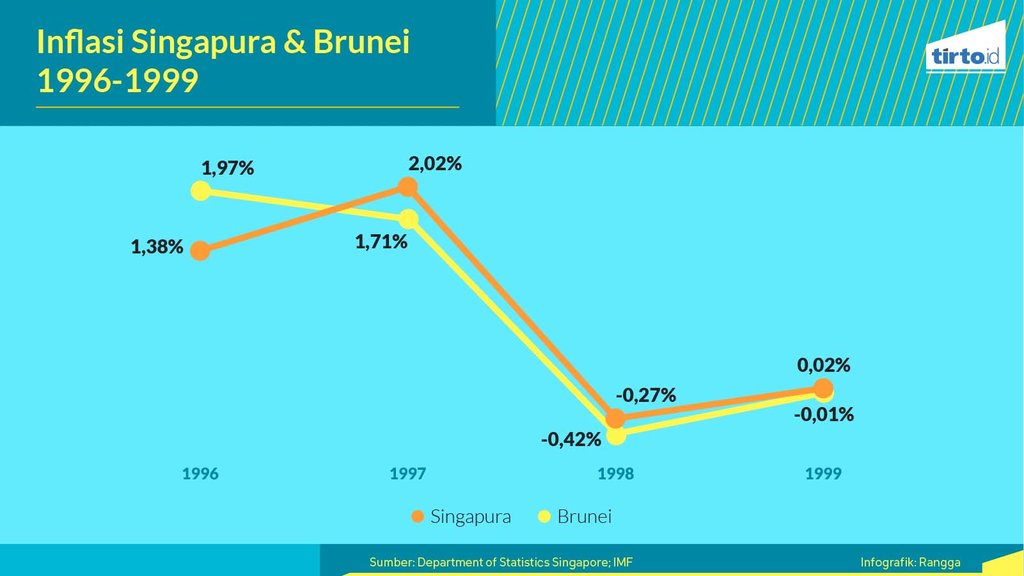

Singapura dan Brunei merupakan negara yang paling mampu menahan gejolak inflasi. Pada 1997, tingkat inflasi di Singapura tercatat sebesar 2,02 persen meningkat dari 1,38 persen di 1996. Sedangkan di Brunei, tingkat inflasi pada 1997 sebesar 1,71 persen, menurun dari 1,97 persen di 1996. Kedua negara ini pun mencatatkan nilai deflasi pada 1998 dengan tingkat -0,27 persen untuk Singapura dan -0,42 persen untuk Brunei.

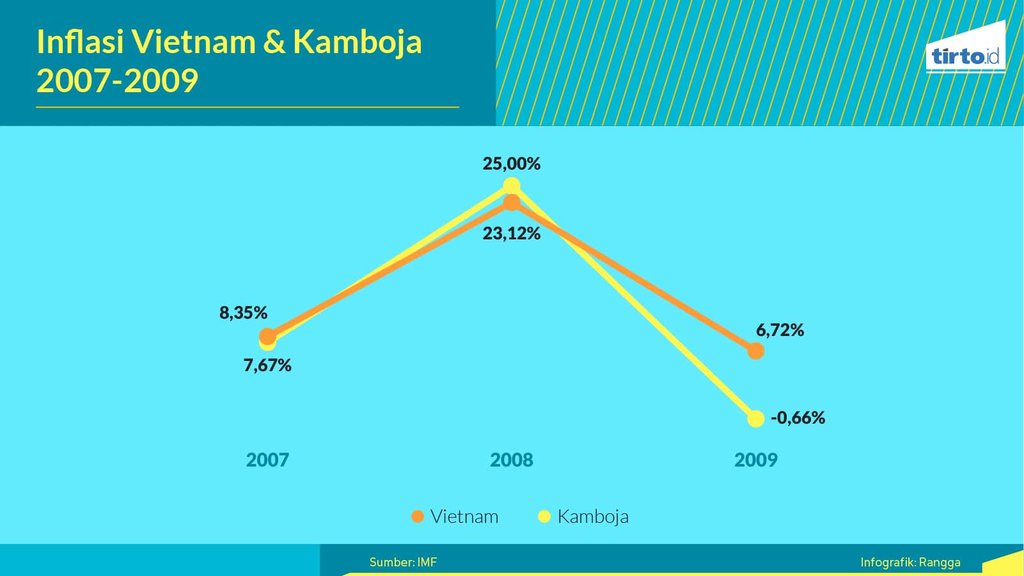

Pada 2008, Vietnam dan Kamboja merupakan negara dengan tingkat inflasi tertinggi di Asia Tenggara.Tingkat inflasi di Kamboja tercatat sebesar 25 persen, meningkat dari 7,67 persen di tahun sebelumnya. Sedangkan, di Vietnam, tingkat inflasinya mencapai 23,12 persen pada 2008, meningkat dari 8,35 persen pada tahun sebelumnya.

Selain tekanan ekonomi global, kondisi dalam negeri Vietnam juga menjadi pemicu tingginya tingkat inflasi. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, antara 2007 hingga 2009, harga bahan pokok yaitu beras dan gandum meningkat hingga mencapai 54 persen. Permasalahan ini juga terjadi di Kamboja. Tingkat inflasi bahan pokok di negara tersebut pada Oktober 2008 bahkan mencapai 24 persen.

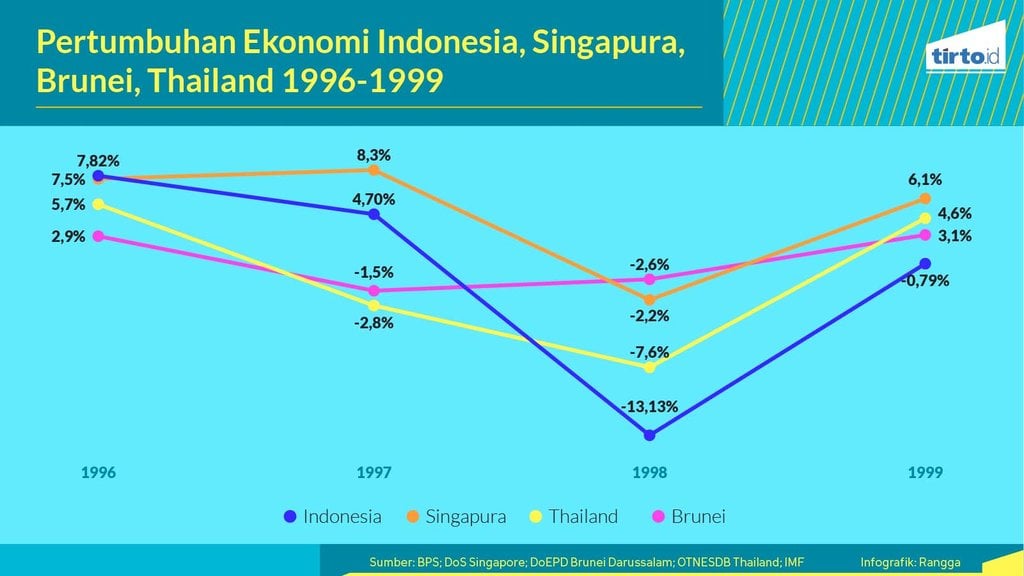

Tingkat inflasi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fluktuasi tingkat inflasi menggambarkan harga dalam negeri yang tidak stabil. Naik atau turunnya tingkat inflasi serta tekanan mata uang asing yang berdampak pada aktivitas perdagangan cenderung akan mengakibatkan gejolak dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi pun dengan sendirinya akan terganggu. Pada 1997, Thailand mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah di antara negara Asia Tenggara, yaitu sebesar -2,8 persen. Disusul oleh Brunei yang mencatatkan pertumbuhan sebesar -1,5 persen. Sedangkan, Singapura pada 1997 menunjukkan pertumbuhan positif dengan nilai 8,3 persen dari tahun sebelumnya.

Pada 1998, seluruh negara Asia Tenggara menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan pertumbuhan terendah pada 1998. Pada periode ini, Indonesia mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 13,13 persen dari tahun sebelumnya. Selain Indonesia, Thailand masih mengalami pertumbuhan negatif pada 1998 dengan nilai 7,6 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah sehingga menyebabkan tingginya biaya impor bahan baku. Selain itu, inflasi yang tinggi karena kelangkaan pasokan (supply shortage) juga menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi.

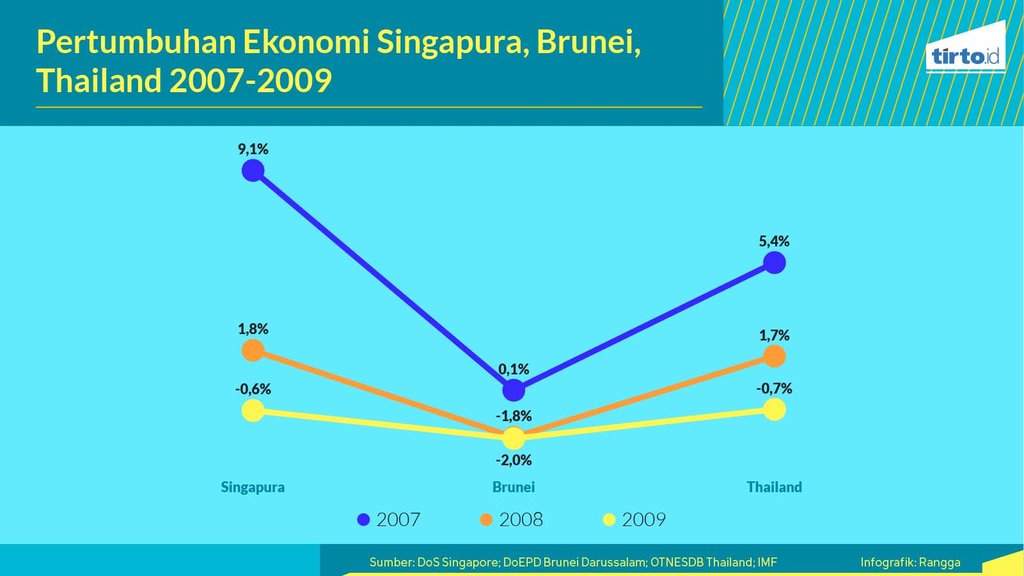

Belajar dari krisis 1997-1998, pada 2008, negara Asia Tenggara lebih siap dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Terlihat fluktuasi pertumbuhan ekonominya tidak sebesar 1997-1998. Pada 2008, Brunei menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan terendah di antara ASEAN. Tingkat pertumbuhannya sebesar -2 persen. Pertumbuhan negatif yang dialami Brunei ini salah satunya dikarenakan produksi minyak yang jatuh selama periode krisis ekonomi global.

Selain Brunei, Thailand dan Singapura juga mencatatkan pertumbuhan terendah di antara negara Asia Tenggara pada 2008. Thailand mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,4 persen pada 2007 menjadi 1,7 persen pada 2008. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh jatuhnya ekspor Thailand akibat resesi global dan juga kondisi politik dalam negeri yang memanas.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Singapura pada 2008. Tingkat pertumbuhan pada 2008 tercatat sebesar 1,8 persen, padahal tahun sebelumnya pertumbuhannya mencapai 9,1 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan Singapura terhadap ekspor, khususnya ke negara Eropa dan Amerika.

Pada 1997-1998, kondisi fundamental, seperti sistem nilai tukar, utang dan situasi politik negara Asia Tenggara dalam keadaan yang rentan. Mereka yang mengalami krisis parah adalah yang tidak membangun perekonomiannya di atas pondasi yang kuat. Itulah sebabnya ketika satu mengalami krisis, dengan mudah negara tersebut terinfeksi krisis.

Para pemangku kebijakan di kawasan ASEAN tentu saja tak mau jatuh ke lubang yang sama. Setelah krisis melanda, mereka bahu membahu untuk memperkuat pondasi perekonomian. Hasilnya, ketika dunia kembali dilanda krisis pada 2008, perekonomian negara-negara ASEAN tetap kuat, meski tidak bisa disebut kebal.

Di masa depan, krisis demi krisis akan terus berdatangan. Yang diperlukan adalah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk memperkuat pondasi perekonomian agar semakin kuat dan tahan terhadap guncangan krisis.

Penulis: Dinda Purnamasari

Editor: Suhendra