tirto.id - “Presiden Soeharto: Reformasi Politik Tahun 2003 Ke Atas”, tulis halaman utama Kompas edisi 2 Mei 1998.

Di tengah mencuat isu penculikan para aktivis tepat pada 32 tahun kekuasaannya, Soeharto melalui pembantunya, Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan, masih tetap menunjukkan kuasanya sebagai kepala negara.

Seperti dimuat di halaman utama Republika edisi 2 Mei 1998, Soeharto lewat Hartono mengeluarkan pernyataan bernada ancaman kepada mahasiswa yang menuntut segera dilakukan reformasi. “Jika Tidak Mau Mengerti, Dihadapi Dengan Tindakan,” tulis kepala berita koran itu.

Sementara itu desakan reformasi lewat aksi-aksi protes meluas di seluruh daerah. Aksi itu digelar tepat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Palembang, Medan, hingga Kupang. Di Jakarta, aksi menuntut reformasi berujung bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan dua mahasiswa tertembak peluru karet.

Soeharto memanggil dua menterinya untuk meluruskan pernyataan. Seraya tetap menginginkan jabatannya tuntas hingga 2003, Soeharto meminta Hartono dan Alwi Dahlan meluruskan pernyataan. “Ini tolong disiarkan lengkap. Jangan sampai seolah-olah Bapak Presiden menutup reformasi. Tetapi untuk tahun 1998-2003, rakyat sudah mengadakan perangkatnya,” kata Hartono dalam Republika, 3 Mei 1998.

Perangkat dimaksud Hartono adalah Garis Besar Haluan Negara hasil Sidang Umum MPR 1998. “Jadi apa pun produk yang dilakukan atau dihasilkan pada periode 1998-2003, tidak digunakan pada periode ini,” kata Hartono. “Jadi masukan bagi legislatif tadi untuk kepentingan tahun 2003.”

Namun, gerakan meminta percepatan reformasi terus menguat. Demonstran meminta Soeharto lengser. Slogan mereka: Soeharto bersama para kroni bersenang-senang di atas penderitaan rakyat; Soeharto memimpin negara di atas pemerintahan yang korup.

Di tengah krisis keuangan yang menghajar Asia Tenggara dan merembet ke Indonesia, pemerintahan Soeharto memilih menaikkan harga bahan bakar minyak, 4 Mei 1998. Pengumuman itu memicu situasi kaos di sekitar Jakarta. Pom bensin diserbu pembeli hingga terjadi antrean mengular. Ibukota lumpuh seketika.

Keresahan itu, misalnya, tergambar pada kepala berita Kompas edisi 5 Mei 1998 berjudul “Diumumkan di Siang Bolong, Panik, Macet, Penumpang Terlantar”. Laporan itu menggambarkan warga berbondong-bondong mengantre BBM demi mendapatkan harga minyak lama, baik di Jakarta, Bogor, Tangerang, hingga Bekasi.

“Siang yang berawan kehitam-hitaman—seperti menjadi tanda hujan akan turun—terasa menjadi sangat panas,” tulis Kompas.

“Ini adalah sebuah perjuangan di masa sulit sekarang ini,” kata warga yang ikut antrean BBM pada judul berita halaman utama “Harga BBM dan Tarif Listrik Naik, DPR Menolak”.

Berita kenaikan BBM dan tarif listrik itu terus bergulir pada esoknya, 6 Mei 1998. Republika, misalnya, melaporkan kondisi penjarahan di Medan pada 5 Mei 1998. Laporan utama berlatar foto aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kampus Universitas Nasional yang menolak kenaikan harga BMM, tarif listrik, dan angkutan kota.

Ribuan warga, seperti dilaporkan Republika, turun ke jalan, membakar, merusak, dan menjarah toko-toko tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan pokok. Sehari sebelumnya, kerusuhan di Medan meletus. Warga merusak dan menjarah Pusat Perdagangan Aksara, di Jalan Letda Sudjono. Sepuluh kendaraan dan 25 bangunan terbakar.

Di hari yang sama, seperti dilaporkan Republika, para sopir angkutan umum di Jakarta bergabung dengan mahasiswa menggeruduk Gedung DPR menolak kenaikan BBM.

Di Yogyakarta, demonstrasi mahasiswa memanas: massa menyandera anggota DPRD dari Fraksi ABRI. Di Ujungpandang tak kalah bergejolak: aksi berujung bentrokan dengan aparat keamanan; terjadi pembakaran bus antar kota milik Damri; mahasiswa melucuti pakaian dua pegawai dinas Pemda setempat.

Aksi-aksi itu lantas membuat Wiranto, Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI, mengeluarkan pernyataan yang menganjurkan “mahasiswa dan warga untuk tidak melakukan tindakan anarkis” karena memperburuk keadaan, selain “memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.”

“Saya melihat bagaimana perilaku masyarakat yang sementara ini lupa diri dengan melakukan kegiatan yang bersifat merusak, membakar toko, merampok toko, gudang, dan menjarah isinya. Ini mengingatkan kita bahwa sudah ada kegiatan yang tidak peduli kepada hukum,” ujar Wiranto di Kompas edisi 8 Mei 1998.

Wiranto menuding tindakan-tindakan yang ia nilai “anarkis” itu (istilah keliru yang terus dipakai hingga kini untuk menyebut tindakan ricuh) karena “mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di jalan.”

“Jadi betul yang saya katakan, bahwa mahasiswa keluar kampus tentu akan dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan yang berbeda dengan visi mahasiswa,” kata Wiranto, memakai teori pihak ketiga.

Wiranto kemudian memerintahkan seluruh jajaran ABRI—sekarang TNI—untuk “menghentikan aksi anarkis dengan melakukan tindakan tegas dan sesuai hukum.”

Tak hanya Wiranto. Soeharto melalui Menteri Penerangan Alwi Dahlan merespons keadaan kaos di pelbagai daerah bersulut penjarahan dan perusakan. Ia menyoroti aksi warga di Medan yang menyebabkan kekosongan bahan pangan dari pasar.

“Orang terburu-buru membeli berbagai macam bahan pangan, akibatnya harga-harga menjadi naik,” kata Alwi mengutip ucapan Soeharto usai Sidang Kabinet Terbatas, sebagaimana tertulis di Republika edisi 7 Mei 1998.

Gelombang Demonstrasi

Sehari setelah Wiranto memberikan keterangan pers di Markas Besar TNI Cilangkap, Jumat, 8 Mei 1998, aksi demonstrasi terus meluas di pelbagai daerah.

Harian Media Indonesia edisi 9 Mei melaporkan, demonstrasi mahasiswa makin keras. Di Padang, ribuan mahasiswa IAIN Imam Bonjol dan Universitas Andalas turun ke jalan. Mereka bergerak menuju kantor Walikota dan nyaris memicu kerusuhan. Sementara di Jakarta, ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi dan mimbar bebas.

Mahasiswa di Pekanbaru melakukan aksi serupa. Aksi itu berujung bentrokan dengan aparat keamanan dan dua mahasiswa dikabarkan hilang. Sedangkan dari Bandung, rektor dan guru besar lima perguruan tinggi di Indonesia mendukung gerakan mahasiswa turun ke jalan untuk mendesak pemerintah segera melakukan reformasi. Mereka adalah Profesor Emil Salim (UI), Profesor Loekman Soetrisno (UGM), Puruhito (Unair), Oetomo D (IPB) dan beberapa guru besar lain.

Sementara di Surabaya, demonstrasi ratusan mahasiswa, pelajar, hingga perawat RSUD Dokter Soetomo menggeruduk Gedung Tingkat I DPRD Jawa Timur. Demonstrasi yang sama terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan aksi simbolik membawa mayat.

Di Solo, aksi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Tercatat 400 orang yang ikut dalam demonstrasi di depan Kampus Universitas Negeri Solo mengalami luka-luka. Aparat menembakkan gas air mata dan memukuli mahasiswa. Bahkan setelah kejadian, Ulin Niam Yusron, koordinator SMPR, menemukan 26 proyektil peluru.

Suasana memanas menjalari Yogyakarta. Ia berujung peristiwa yang dikenal “Tragedi Gejayan”, 8 Mei 1998. Insiden itu menewaskan Moses Gatotkaca, mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta. Moses ditemukan tergeletak dengan luka-luka pukulan dan meninggal saat dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih. (Kelak namanya diabadikan pada sebuah jalan di dekat lokasi kejadian)

Sedangkan di Bogor, demonstrasi di depan Kampus Universitas Djuanda menyebabkan Kepala Satuan Intel Polres Bogor Letda Dadang tewas, diduga setelah dikeroyok puluhan mahasiswa yang tengah melakukan aksi.

Di hari yang sama, ketika aksi demonstrasi mahasiswa makin kencang, Soeharto akhirnya menghadap DPR.

“Kalau DPR betul-betul menilai kenaikan BBM itu memberatken rakyat, saya gembira, karena DPR memikirken rakyatnya. Saya gembira,” kata Soeharto seperti dikutip Republika, 10 Mei 1998.

Soeharto menjawab pertanyaan mengenai tuntutan demonstran di pelbagai daerah agar segera dilakukan reformasi. Seraya mengingatkan pentingnya kestabilan nasional di tengah krisis moneter, ia mengimbau agar “aksi tak sampai melakukan tindakan anarkis.” Sebab, katanya, aparat penegak hukum dan ABRI akan mengambil tindakan tegas.

“Kalau mereka tidak melanggar hukum, dengan sendirinya tidak ada tindakan,” kata Soeharto menjelang pamit di Bandara Halim Perdanakusuma untuk menghadiri KTT G-15 ke 8 di Kairo, Mesir. “Saya bukan tidak mengetahui keadaan di dalam negeri. Saya mengetahui keprihatinan rakyat,” tambah Soeharto.

Ia mengomentari pemberitaan media massa di Tanah Air. Media massa, kata Soeharto, malah “ikut memperkeruh suasana” di tengah krisis ekonomi. “Bukannya mencoba menenangkan masyarakat,” katanya. “Sekarang saya minta tanggung jawab saudara-saudara untuk lebih menenangkan keadaan ini.”

Dan, sejak lawatan Soeharto—sang jenderal sepuh yang makin gagap mengendalikan keadaan itu—situasi di pelbagai daerah menyongsong pada apa yang akan dihadapinya sekembali ke Jakarta.

Api di Jakarta

Massa—dari mahasiswa, kaum ibu, orang-orang biasa—menuntut sidang istimewa MPR dipercepat. Mereka menuntut Soeharto turun dari tampuk kekuasaan karena dinilai tak mampu mengatasi krisis ekonomi.

Yel-yel "KKN"—akronim untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme—semakin berdengung dan bersemangat: menggambarkan pemerintahan Orde Baru yang doyan ambil duit rakyat, memperbesar jaringan rente dan kroni, serta menguntungkan sanak saudara dan kerabat dekat. (Baca: Bagaimana Soeharto mencuri 35 miliar dolar AS, menjadikannya pemimpin paling tamak di dunia selama 20 tahun terakhir)

Di sisi lain, aksi Mei 1998 dihadapi penembakan oleh aparat keamanan. Senjata api menyalak. Asap membumbung di sekitar area Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Empat mahasiswa Trisakti tewas dalam insiden yang dikenal “Tragedi Trisakti Berdarah”.

Dari peristiwa di Trisakti itu, wilayah Jakarta Barat lantas dilanda kerusuhan disertai penjarahan. Media Indonesia edisi 14 Mei 1998 mencatat, setidaknya 10 mobil dibakar massa, 45 bangunan dirusak, termasuk toko dan diskotek. Situasi kaos membuat lumpuh Jalan Daan Mogot hingga Jalan Panjang. Di jalan, ribuan massa berkumpul. Melakukan razia para pengendara.

Pada 12 Mei 1998 Jakarta bak medan perang.

Pada 13 Mei letusan senjata kembali meletus pada aksi berkabung di Universitas Trisakti. Penyulutnya, sekelompok massa membakar kendaraan tepat di depan kampus. Aksi itu lantas merembet ke beberapa wilayah di Jakarta.

Kompas mencatat, ratusan manusia terpanggang di Toserba Yogya di Klender, Jakarta Timur, dan ratusan orang terpanggang di Cileduk Plaza. Tercatat 499 orang tewas dan 4.000 bangunan hancur.

Dari Kairo, Soeharto memberikan pernyataan. Pukul 18.15 waktu setempat, ia berkata: “Kalau saya tidak lagi diberi kepercayaan, silahken. Saya sudah mengataken kalau tidak dipercaya, ya sudah. Saya tidak akan mempertahanken dengan kekuatan senjata.”

Di tengah pertemuan dengan warga Indonesia di KBRI Mesir, Soeharto kembali menegaskan jika memang ia tak lagi dipercaya oleh rakyat, ia ingin menjadi pandito. “Saya akan mendekatken diri kepada tuhan, membimbing anak-anak supaya menjadi orang yang baik,” katanya.

“Saya juga tidak akan jadi penghalang, apalagi sampai mematikan kelangsungan hidup bangsa ini,” tuturnya, seraya mengatakan ia bisa menjadi penasihat untuk negara. “Tut Wuri Handayani.”

Namun, pernyataan itu kemudian dibantah Soeharto dua hari sesudahnya saat kembali ke Jakarta pada 15 Mei 1998. Melalui Menteri Penerangan Alwi Dahlan, Soeharto menyatakan ia sama sekali tak pernah menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai presiden. Baik Kompas, Republika, dan Media Indonesia menampilkan halaman serupa mengenai bantahan pengunduran diri Soeharto pada edisi 16 Mei 1998.

“Jadi kalau kita baca hati-hati ucapan ini, jadi jelas bagi beliau yang penting adalah kelangsungan hidup negara dan bangsa ini, yang tentunya sangat terkait dengan kelangsungan UUD,” kata Alwi, dengan gaya eufemisme yang lazim dipakai oleh para pejabat pemerintahan Soeharto. “Jadi jelas, beliau tidak mengatakan saya siap mundur seperti yang telah banyak diinterpretasikan oleh banyak pihak.”

Dan Soeharto “Berhenti”

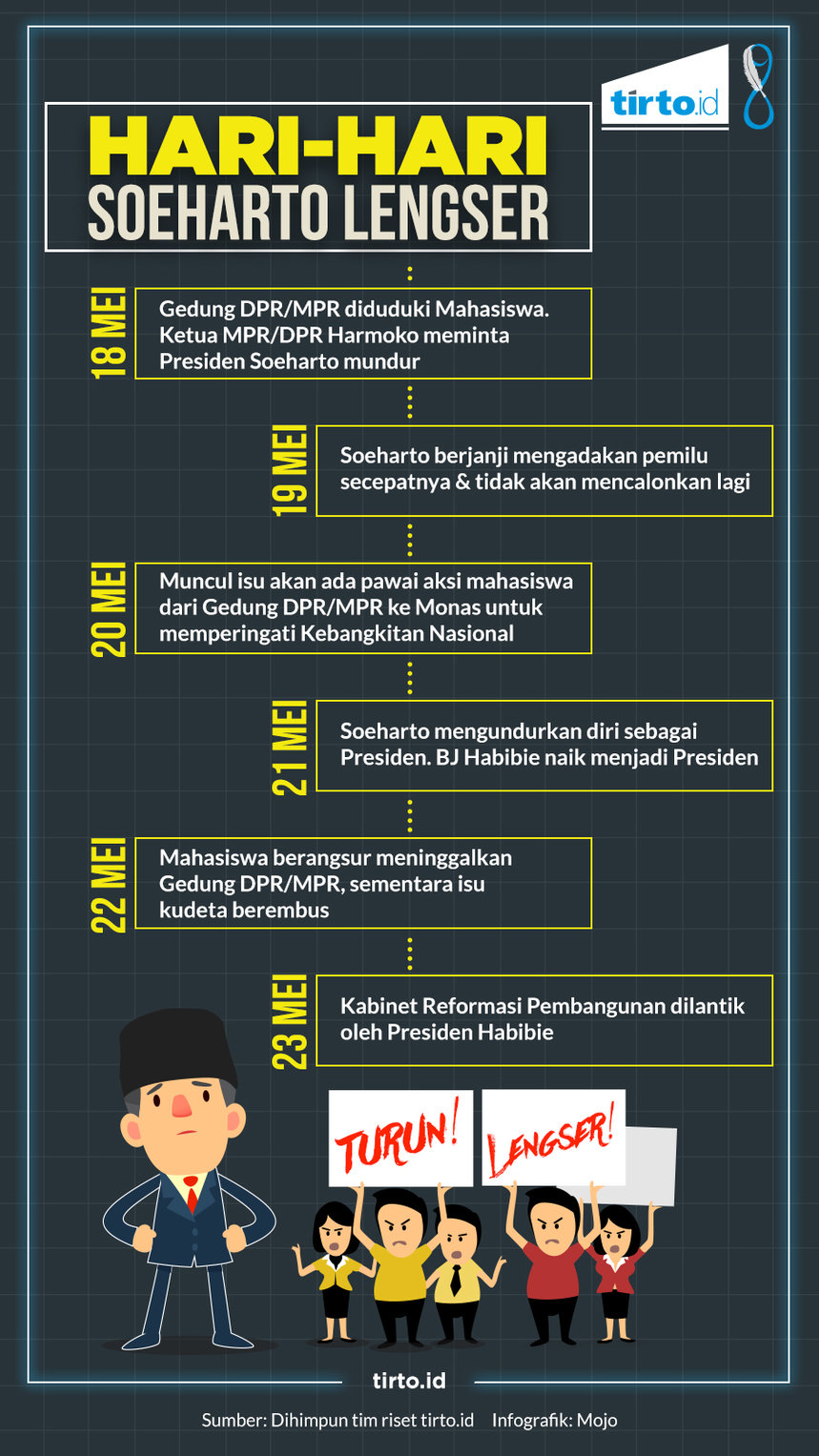

Namun, tak ada sikap mundur dari tuntutan massa, yang menduduki Gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka menjanjikan bakal bertahan di sana sampai tuntutan Sidang Istimewa segera dijalankan buat memakzulkan Soeharto.

Di Istana, perkembangan semakin mengarah pada desakan demonstran. Selama 2,5 jam, Soeharto melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan agama. Keputusannya, Soeharto akan membentuk apa yang disebutnya “Kabinet Reformasi” termasuk mempercepat pemilihan umum. Terakhir, ia “tidak bersedia” dipilih kembali menjadi presiden.

“Saya sudah kapok jadi presiden,” katanya di halaman utama Media Indonesia berjudul “Kemenangan Reformasi” edisi 20 Mei 1998.

Tepat saat hari libur perayaan kenaikan Isa Almasih, pukul 09.06, Soeharto menyampaikan pidato yang menentukan. Isi pidato itu diketik dua jam sebelumnya:

“Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya membacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.”

Sesudah pidato Soeharto “berhenti” dari jabatannya, hanya jeda 3 menit, Bacharudin Jusuf Habibie dilantik menggantikannya.

Momen itu, yang disaksikan oleh ribuan massa di luar gedung DPR/MPR, disambut tepuk tangan dan teriakan serta yel-yel. Mereka bersorak-sorai. Mereka bersalam-salaman, berpelukan, berlarian ke tangga utama, menyanyi gembira.

Berbeda dari ekspresi kegembiraan para demonstran, kesedihan tampak di wajah Soeharto. Dalam Foto halaman utama Kompas, wajah lelaki 76 tahun itu muram. Ia mengapit kedua tangannya selagi mendengarkan Habibie membacakan sumpah menjadi presiden. Soeharto berdiri di bawah sebuah foto yang menggambarkan dirinya, saat itu menjabat Pangkostrad, sedang berbincang dengan Presiden Sukarno.

Foto itu menggambarkan gejolak tahun 1963-1965 ketika perseteruan di tubuh Angkatan Darat meruncing, dan memaksa sebuah tindakan penculikan para jenderal, yang ujungnya adalah pembunuhan massal terhadap golongan komunis dan aliansi-aliansi politik lain Presiden Sukarno. Itu lantas mengantarkan Soeharto sebagai presiden. Tiga dekade kemudian Soeharto baru lengser.

==========

Ralat: Sebelumnya Moses Gatotkaca ditulis sebagai alumnus Akprind. Yang betul ia adalah mahasiswa Sanata Dharma yang tewas dalam unjuk rasa di Yogyakarta.

Penulis: Arbi Sumandoyo

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id