tirto.id - Brendan Schaub ingat betul momen pahit itu. Setelah empat kali menang berturut-turut, tiba saatnya untuk melawan Roy Nelson. Di sebuah momen, saat Schaub meluncurkan pukulan kiri, Nelson melesatkan counter punch menghantam kepala Schaub. Ia roboh. Nelson melepas satu pukulan lagi, dan wasit memisah. Pertarungan berakhir.

Terkapar di atas matras, Schaub tampak linglung. Pemegang sabuk cokelat di Brazilian Jiu-Jitsu itu merasa semua mata memandangnya. Ia juga berpikir tak ada satu orang pun di dunia yang tak melihatnya terbaring di matras.

"Itu adalah malam terburuk sepanjang hidupku. Aku merasa karierku sudah berakhir. Aku mengecewakan semua orang, keluargaku, teman-temanku, semuanya," ujarnya.

Hitung maju sembilan tahun kemudian, perasaan serupa dirasakan Sony Rizaldi.

Saya melihat perban di bagian belakang sebelah kiri kepalanya saat berjumpa pertama kali dengan Sony di Siam Training Camp, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perban itu menutupi luka yang ia dapatkan saat bertanding melawan Fajar, petarung dari sasana Saint Martial Arts Academy, Bandung.

Tanggal 7 April 2018, dua petarung ini naik oktagon --ring segi delapan yang dipakai untuk pertandingan bela diri campuran-- untuk merebut gelar kelas Bantam di ajang One Pride bertajuk Fight Night 18, Fearless Night. Sebelum pertarungan keempatnya dimulai, Sony sudah menebar perang urat syaraf. Ia mungkin ingin meniru pendekatan yang dipakai Conor McGregor atau Nate Diaz.

"Saya jelas lebih komplet. Kami memang sama-sama latihan, tapi pengalaman saya lebih banyak ketimbang Fajar," kata Sony.

Sony memang punya pengalaman panjang di ajang bela diri. Di Medan, kampung halamannya, namanya harum. Meski mengawali karier sebagai atlet karate, nama Sony terangkat berkat wushu. Pada 2010, ia sudah mewakili Indonesia di kejuaraan dunia wushu tingkat junior di Singapura. Pada 2014, ia meraih emas di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN dan turut mengantarkan Indonesia jadi juara umum wushu.

Sebelum melawan Fajar, Sony punya catatan tiga kali menang berturut-turut. Sedangkan Fajar punya catatan satu kekalahan dan dua kemenangan. Situs Tapology memprediksi 82 persen Sony bakal menang. Tapi prediksi itu meleset.

Malam itu Fajar main cerdas. Ia berkali-kali memaksa Sony bermain ground, membuat Sony tampak kehabisan tenaga dan kesulitan meluncurkan serangan telak. Puncaknya, pada ronde 4, setelah berhasil menghindari pukulan kanan, Fajar menyergap kaki Sony. Sony berusaha keras tetap tegak tapi gagal. Fajar berhasil membanting lawannya walau kepalanya dipiting erat.

Setelah bergulat beberapa detik, Fajar berhasil mengambil posisi bagus di atas Sony. Karena tangannya tak kuasa bergerak, Fajar akhirnya mengambil posisi kaki lurus. Sejurus kemudian, BRAK! Lutut Fajar menghantam bagian belakang kepala Sony. Darah mulai mengucur.

Wasit menghentikan pertandingan sementara. Kedua petarung berdiri dan menjauh. Sony pergi ke sudut, badannya bersimbah darah. Dokter masuk ring dan memeriksa kondisi Sony. Wasit kemudian memberi peringatan pada Fajar karena ia melanggar peraturan, yakni melakukan hantaman ke belakang kepala.

"Hati-hati pada apa yang tidak bisa kamu lihat, itu tadi mengenai belakang kepala," ujar wasit pada Fajar.

Setelah dokter menghentikan pendarahan, wasit bertanya pada Sony: bisa melanjutkan pertarungan? Yang ditanya mengangguk tegas. Lalu kemudian wasit memberi aba-aba. Fight!

"Harusnya bisa saja, sih, berhenti, jadinya no contest. Tapi kayak ada yang berbisik agar saya melanjutkan pertarungan," kata Sony yang saya temui 16 hari setelah pertarungan itu.

Serangan ke kepala Sony berdampak cukup besar. Benturan keras ke kepala bagian belakang jelas bikin pusing, bahkan mengakibatkan dunia seolah terasa berputar. Hantaman itu bisa dibilang amat berpengaruh pada kondisi Sony. Namun ia tak mau mengakhiri pertandingan begitu saja. Ia terus bertahan, bahkan sempat meluncurkan tendangan telak di ujung akhir ronde 4. Pada akhirnya, Sony kalah melalui keputusan wasit saat ronde 5.

Kata Sony, ia sudah merasa aneh sebelum pertandingan dimulai. Badannya terasa lemas dan tak leluasa melontarkan pukulan. Serasa ada yang menahan, katanya.

"Itu bukan diri saya. Semua orang yang kenal saya pasti tahu, kalau itu bukan diri saya sebenarnya. Saya juga tak tahu kenapa."

"Nervous?" tanya saya, mengingatkannya bahwa pertandingan itu untuk merebut sabuk juara.

"Sebelum ini, saya sudah melakoni dua kali pertandingan live. Jadi sama sekali tidak grogi."

"Karena kelelahan dipaksa main ground?"

"Ah, tidak juga. Di Siam, kan, kami juga belajar Brazilian jiu-jitsu, pengajarnya sabuk hitam. Jadi kalau terus main ground itu tak ada masalah."

Yang terburuk dari kekalahan adalah sia-sianya persiapan yang begitu panjang menuju pertandingan. Rasanya sukar mengakui lawan menjadi pemenang setelah berbulan-bulan menyantap menu latihan yang keras. Saya melihat sendiri betapa kerasnya gemblengen para petarung Siam.

Teguh Wartana, salah satu pelatih Sony, mengatakan kekalahan itu mungkin diakibatkan grogi karena perebutan sabuk juara. Setiap petarung, kata Teguh, pasti punya rasa grogi menjelang naik ring. Cara menyikapinya pun berbeda. Jika tak bisa keluar dari belenggu rasa takut dan cemas, seorang petarung akan susah tampil lepas. Mau memukul rasanya berat, mau menendang rasanya kaki dibebani karung pasir.

Selepas pertarungan, Sony kabur dari asrama Siam. Ia menghilang lebih dari dua minggu. Sony hanya tertawa nyengir tak mau menjawab pertanyaan apa saja yang dilakukannya selama kabur.

Seperti apa rasanya kalah untuk pertama kali?

"Kecewa, sudah tentu. Tapi saya enggak bisa menyalahkan siapa-siapa," kata Sony.

"Nangis,nggak?"

Ia menggeleng sembari terkekeh. Kereta Rel Listrik lewat tepat di belakang sasana. Lagu EDM yang bersumber dari speaker kalah pekak. Sony, petarung dengan tinggi 175 centimeter itu, memandang saya tepat di mata.

"Sebenarnya kalah menang itu biasa. Tapi ini soal harga diri."

Memulai Sore di Siam

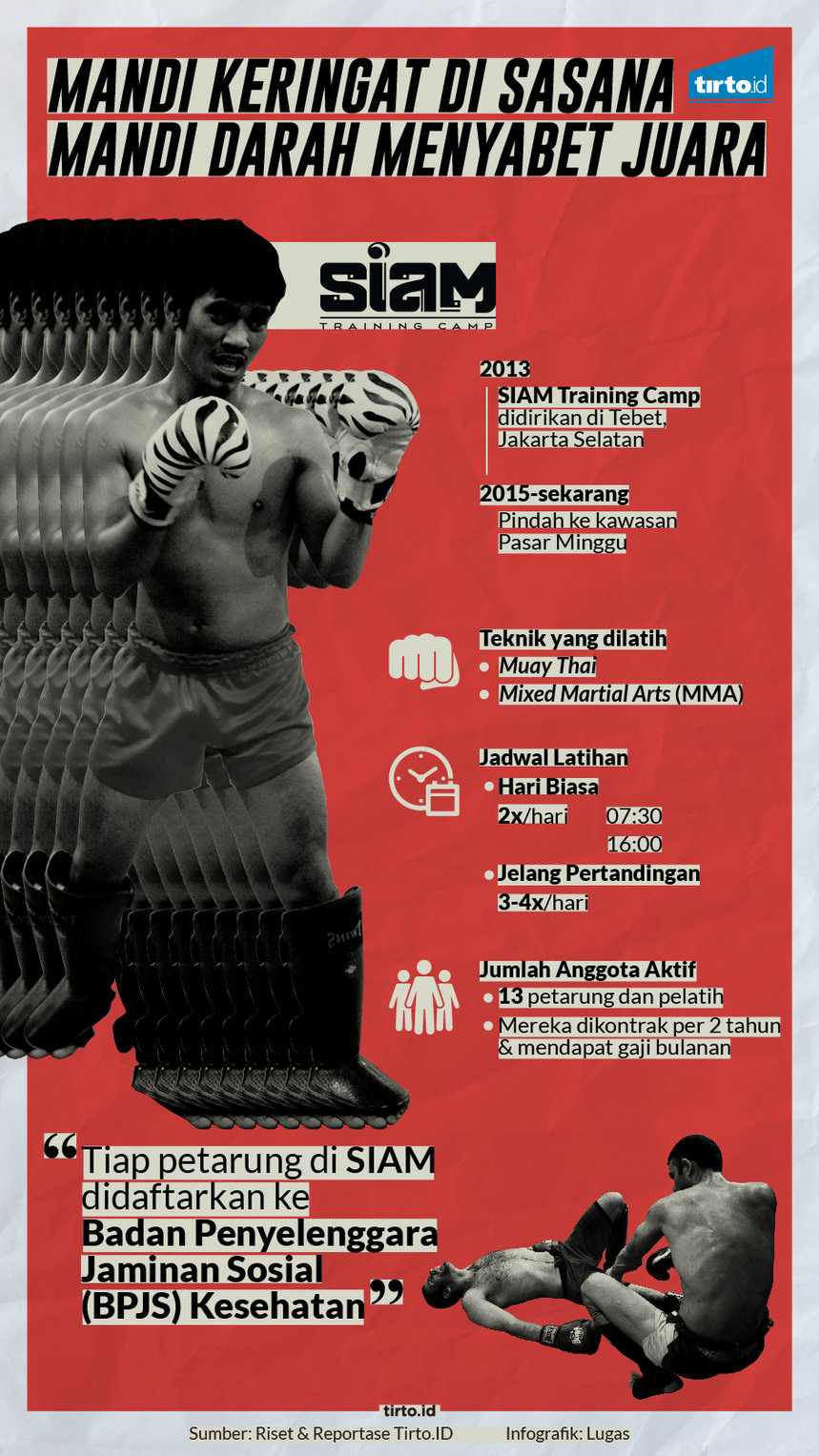

Siam Training Camp didirikan pada 2013. Saat itu ia masih sasana muay thai. Tempat pertamanya terletak di sebuah ruko di bilangan Tebet, Jakarta Selatan.

"Saat itu ramai. Dalam sehari, bisa sampai 40 orang latihan," kata Sigit Sumarsono, CEO dan pendiri Siam.

Tempat itu dianggap kurang representatif. Seorang partner Sigit menawarkan tempat baru di Jalan Batu I, tak jauh dari Stasiun Pasar Minggu Baru. Tepat di belakang sasana, dua rel Kereta Rel Listrik melintang. Setiap beberapa menit kereta lewat. Sigit setuju tawaran temannya itu. Siam resmi pindah lokasi pada 2015.

"Di sini tak pengap seperti ketika latihan di ruko," katanya.

Meski ramai peminat, muay thai ternyata kekurangan kompetisi. Di saat bersamaan, mixed martial arts, alias seni bela diri campuran, sedang menanjak dan melahirkan nama-nama petarung dengan persona kuat. Popularitas ajang Ultimate Fighting Championship (UFC) di seluruh dunia juga berpengaruh besar terhadap tingginya ketertarikan pada bela diri campuran. Akhirnya, meski tetap berpijak pada akar muay thai, Siam mulai menapaki jalur MMA. Maka dibukalah kelas sanda, tinju, kick boxing, hingga Brazilian jiu-jitsu.

Saya pertama kali menginjakkan kaki di Siam Training Camp pada sore hari 18 April 2018. Di bagian dalam, ada satu oktagon, tak berbeda dengan yang dipakai dalam pertarungan MMA profesional. Di bagian kanan ring, ada delapan sansak, termasuk satu yang terbuat dari tiga tumpuk ban. Ada ruang terbuka antara tembok dan atap, membuat angin leluasa masuk.

Orang pertama yang saya lihat adalah pria dengan rambut putih yang sudah menipis, nyaris botak. Ia berjalan doyong. Tak berapa lama seorang perempuan juga keluar dari sudut ruangan. Dari wajahnya, dua orang ini tampak bangun tidur.

"Aaaa, aaaaa, aaaaa," kata pria itu dengan senyum lebar ketika melihat saya.

Ia ternyata gagu. Segera saya mengambil kertas, dan menuliskan: siapa nama bapak? Ia kemudian menulis di bawahnya: Eko. Lalu tertawa. Ia kemudian kembali masuk ke sudut sasana, ruangan yang dijadikan tempat tinggal bersama istrinya. Tak berapa lama, ia keluar membawa beberapa gelas minuman. Ada teh, ada es jeruk.

Sejurus kemudian, yang saya tunggu datang: Priscilla Hertati Lumban Gaol. Perempuan berusia 29 tahun ini adalah petarung kelas Atomweight yang berlaga di ajang ONE Championship. Atom adalah jenis kelas yang dipakai di beberapa ajang MMA untuk perempuan. Ia adalah kelas paling ringan, dengan batas berat badan antara 48-50 kilogram.

Tati, panggilan akrabnya, berhasil menang melawan petarung Filipina, Krisna Limbaga, pada 23 Februari 2018. Dalam pertandingan bertajuk Quest for Gold yang diadakan di Yangon, Myanmar, Tati mendominasi pertandingan.

Mengandalkan permainan bawah (ground), Tati membelit Krisna laiknya anakonda melilit mangsa. Meski Krisna sempat berdiri dan berusaha lepas, Tati kembali berhasil membantingnya. Ia kemudian memiting kepala musuh dengan lengan kiri, dan menjepit tangan kiri Krisna di dua betis. Plak, plak, plak! Krisna menepuk tiga kali tanda menyerah.

Tapi jalan Tati di dunia bela diri campuran tak mulus di awal. Dua pertandingan pertama ia lalui dengan kekalahan. Persiapannya memasuki dunia bela diri campuran memang terbilang agak cepat. Hanya berbekal waktu sebulan, ia harus menjalani pertarungan pertamanya melawan Tiffany Teo. Tapi ia berhasil bertahan hingga ronde ketiga, alias ronde terakhir.

"Waktu itu sebenarnya belum tahu celah tarungnya," kata Tati.

Sama seperti Sony, Tati juga berangkat dari wushu. Ia memegang catatan 15 kali menang dan 5 kali kalah. Sebagai atlet, capaiannya cukup apik. Pada 2013, ia mewakili Indonesia di ajang Kejuaran Wushu Dunia, kelas sanda perempuan 52 kilogram. Dalam ajang yang diselenggarakan di Malaysia itu, Tati mendapatkan medali perunggu (PDF).

Namun, dalam sebuah ajang olahraga nasional 2016 silam, ia merasa dicurangi tuan rumah. Kekesalannya memuncak.

"Bayangkan, kita sudah persiapan lama, eh dicurangi begitu saja. Di situ saya memutuskan berhenti main wushu," kenangnya.

Pertandingan cabang wushu itu sendiri berakhir ricuh, yang berbuntut adanya juara bersama.

Usai memutuskan gantung jurus wushu, seorang kawannya mengajak Tati belajar bela diri campuran. Ia tertarik dan mulai belajar banyak aliran baru. Ia belajar muay thai. Juga menggeluti Brazilian jiu-jitsu. Saat itu akhir 2016. Namun ketekunan Tati ditentang keluarga yang tak suka anaknya menekuni bidang bela diri campuran. Di Indonesia, perempuan yang menekuni MMA masih sangat sedikit. Di Siam, selain Tati, ada pula Melpida Sitohang yang juga dikenal sebagai atlet wushu.

"Tapi sekarang, sih, keluarga saya sudah setuju. Adik saya sekarang malah mulai belajar juga," kata Tati.

Kini, dengan catatan empat kali tanding dan 2 kali menang berturut-turut, Tati termasuk petarung perempuan yang naik daun. Di sela latihan dan mengajar muay thai secara privat, Tati beberapa kali diundang stasiun televisi untuk memperagakan teknik bela diri campuran.

Pada 12 Mei 2018, Tati akan kembali bertanding di ajang One Championship yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Musuhnya adalah petarung Filipina, Rome Trinidad. Di atas kertas, Tati seharusnya bisa menang. Sebab musuhnya baru melakoni satu pertandingan, dan ia kalah. Tapi memang tak ada yang pasti di ajang tarung campuran. Tati tak mau lengah. Jalannya masih panjang.

"Saya ingin mendapat pengakuan di industri ini."

Ini Semua adalah Kesia-siaan

Kalau punya banyak waktu senggang dan kebetulan gemar membuka video-video konyol, algoritma Youtube kemungkinan besar akan membawamu ke video berjudul "Top 10 Idiots Who Challenged Profesional Fighters".

Sama seperti judulnya, memang ada orang-orang zonder pengalaman bertarung di atas ring yang menantang para profesional. Hasilnya, meski tarung bebas bukan ilmu pasti, kita tahu siapa yang berakhir digebuki nyaris tanpa perlawanan berarti.

Di depan cermin, saya memandang diri sendiri. Pria usia 30 tahun dengan perut lebih mancung ketimbang hidung yang beratnya mencapai 80 kilogram -- mayoritas berasal dari bagian perut. Sangat mungkin, kata saya dalam hati, saya akan tergabung dalam daftar orang-orang imbisil yang dengan sukarela mendaftar untuk dihajar para petarung profesional.

Keinginan itu muncul secara alamiah. Sama seperti keinginan loncat yang lahir begitu saja saat melihat tempat tinggi, atau badan yang tiba-tiba menggeliat saat mendengar: "Jumping Jack Flash".

Sekali waktu, bagaimana rasanya bertarung melawan orang yang mendedikasikan tenaga dan waktu untuk jadi petarung profesional mungkin pernah berkelebat di kepala. Bedanya, ada orang yang menyimpan keinginan itu dalam hati, dan ada yang tak tahu diri dengan benar-benar mencobanya. Untuk yang satu ini, saya berada di tengah-tengah.

Hati saya terbelah antara mewujudkan keinginan bodoh yang mungkin jadi sifat dasar manusia, dan ngilunya membayangkan kepala kena tumbuk tangan dan dicocor kaki petarung profesional yang bisa membuat sansak berat jadi bergeser beberapa centimeter.

Sebagai catatan, selama tiga dekade hidup di dunia, saya hanya pernah berkelahi sebanyak dua kali. Itupun terjadi nyaris dua windu lalu. Selebihnya, saya seorang pasifis yang percaya bahwa masalah lebih enak diselesaikan melalui ngopi dan ketawa. Saya juga tak pernah latihan bela diri, kecuali beberapa kali ikut kelas karate waktu SD dan tak berlanjut karena kemalasan lebih menguasai.

Keinginan mengajak latih tanding para atlet bela diri campuran ini pada akhirnya tak saya pendam sendiri. Begitu mendengar obsesi bodoh itu, istri saya hanya mendecak -- ia sudah terlatih menghadapi keinginan impulsif saya -- sembari meledek.

"Awas, lho, kalo kena tiup atlet bisa patah tulangmu," katanya mengejek.

Tapi ledekan itu benar-benar mempengaruhi saya. Untuk sementara, saya memutuskan tes ombak dulu dengan mencoba mengikuti latihan para atlet Siam. Saat saya baru selesai mengganti celana panjang dengan celana olahraga, beberapa orang atlet sudah datang dengan bersimbah keringat.

"Mereka," kata Tati sambil menunjuk mereka yang berlari dengan memakai jas hujan, "baru lari. Pemanasan."

"Berapa kilometer," tanya saya.

"Lima kilometer saja."

Saya mendegut ludah. Bahkan baru pemanasan sudah sangat mengintimidasi. Dan lima kilometer hanya dilabeli "saja"? Ini bakal jadi tes ombak yang menguras energi.

Sore itu, sekitar 13 orang berkumpul. Selain Tati dan Sony, saya mengenal wajah Edowar "The Joker" Firnanda. Di antara semua atlet Siam, Edo adalah yang paling sering bertanding: 6 kali, dengan catatan 3 menang dan 3 kalah. Di pertandingan kelima melawan Santoso, tangan kanan Edo patah karena kuncian. Namun ia berhasil bangkit di pertandingan keenamnya, lima bulan setelah insiden patah tangan.

"Kalah pertama kali itu memang galau, susah tidur segala," katanya menyemangati Sony. "Tapi setelah itu jadi biasa saja."

Latihan dimulai dengan lari lagi, kali ini cukup keliling sasana sekitar 10 menit. Namun baru sekitar menit keenam --saya mencatatnya-- tulang kering saya mulai terasa linu. Saya menepi dan memandang nanar mereka yang masih terus berlari sembari bercanda.

Di titik ini, keinginan saya menantang sparring salah satu dari mereka sudah mulai menipis jadi 80 persen saja.

"Kenapa berhenti?" tanya Deden, salah satu pelatih di sasana.

Saya hanya bisa nyengir. Istirahat dulu sebentar, Kang, kata saya. Maklum, lama tak pernah olahraga.

"Jangan berhenti, malah bikin capek," balas Deden dengan raut muka serius.

Saya segan dan akhirnya kembali lari hingga waktu habis. Tak ada yang mengambil minum kecuali saya. Para atlet ini malah mengambil seutas tali untuk skipping. Saya turut ambil satu. Tati kemudian mengatur stop watch yang ditempel di tiang gedung. Saya menengok: 20 menit. Alamak. Mereka mulai lompat. Saya kesulitan. Lompatan pertama, tali kena kaki. Saya melompat terlalu rendah.

Di titik ini, keinginan saya sparring sudah merosot jadi 70 persen.

Lompatan keempat, tali membentur kepala. Saya melompat terlalu tinggi, membayangkan diri main lompat tali dengan karet gelang. Saya mendecak kesal. Baru kali ini saya sadar bahwa lompat tali yang benar itu susah dilakukan.

Di titik ini, keinginan saya sparring melorot jadi 60 persen.

Berikutnya saya sudah mulai terbiasa. Paling tidak, sekali lompat intervalnya bisa berlangsung hingga 10-20 kali lompatan. Tapi lagi-lagi, kaki yang tak tahan siksaan. Kali ini betis dan tulang kering sama-sama protes. Saya menghentikan lompatan, terengah-engah.

Saya melongok stop watch. Ternyata saya baru melompat tiga menit. Di depan saya, berjejer atlet-atlet dengan perut kotak seperti roti kasur dan lengan liat berotot. Mereka seperti diguyur keringat. Di bawah mereka, matras sudah nyaris tergenang oleh peluh.

Lompatan mereka nyaris sempurna. Kaki hanya beberapa centimeter dari tanah. Dua orang petarung dengan tinggi 180 centimeter di depan saya tak pernah sekalipun kepalanya terbentur tali. Nafas mereka tampak teratur, stamina mereka amat terjaga. Mereka bahkan mengangkat kaki kanan dan kiri bergantian.

Di titik itu, keinginan saya untuk sparring tinggal separuh saja.

"Gak usah dipaksa. Kalau capek, istirahat aja," kata Dede, memaklumi saya yang sudah pucat.

Latihan berikutnya tak kalah menguras stamina. Petarung berbaris satu banjar, lalu menirukan gerakan orang paling depan. Putaran pertama, tangan diayun berputar. Putaran kedua, siku diayun ke depan. Ketiga, meninju. Lalu menendang ke atas. Kemudian saya pensiun dari latihan.

Latihan terus berlanjut. Mulai dari berguling ke depan, berguling ke belakang, push up, sit up, hingga kaki dibentang lurus dan berusaha berjalan. Saya samar-samar melihat Jean-Claude Van Damme. Mereka juga melakukan shadow boxing cukup lama. Lengkap dengan suara unik yang keluar dari mulut seiring pukulan atau tendangan yang dilepaskan.

"Huuuh! Haaah!"

"Eeeee! Aaaaa!"

"Heah! Heah!"

"Ssssh! Sssssh!"

Selanjutnya, mereka berlatih memukul dan menendang sansak. Lalu berlanjut sparring. Mereka mengenakan seutas kain yang dibebatkan di tangan, dan bantalan yang memanjang dari bawah lutut hingga atas mata kaki. Dalam latihan tarung ini, mereka pun serius.

"Jangan bercanda walau ini latihan. Serius! Tanamkan di pikiran kalau ini adalah pertandingan sungguhan," teriak Teguh.

Saya kemudian menghampiri Kang Deden dan melontarkan satu pertanyaan. Jika ada seorang amatir zonder dasar ilmu bela diri--tanpa menyebutkan bahwa si amatir itu adalah saya sendiri-- yang ingin mencoba tanding dalam MMA, berapa lama waktu yang diperlukan untuk ia siap?

"Wah, kalau gak punya dasar, ya, agak lama. Minimal enam bulan," katanya.

Sedangkan Teguh menjawab: semua tergantung individunya. Ada orang yang cepat menyerap semua bekal latihan. Orang-orang terpilih macam itu bisa saja siap dalam waktu dua atau tiga bulan. Namun, tetap saja, menurut Teguh, orang yang ingin serius menjadi petarung MMA setidaknya harus berlatih minimal setahun.

"Apa yang harus dipelajari dan disiapkan oleh calon petarung ini?" tanya saya.

"Kalau bicara MMA, ya harus mixed. Jadi stand up dan ground harus seimbang. Tapi untuk persiapan awal itu fisik dan stamina dulu. Kalau teknik langsung, agak susah. Gimana bisa berpikir kalau fisik dan staminanya belum ada. Kalau fisiknya bagus, dikasih teknik apapun bisa."

Tepat di sana, keinginan berlatih tanding dengan atlet bela diri campuran sudah mencapai titik nol. Ia sirna dengan sendirinya. Jangankan bagi para pasifis seperti saya. Bahkan mereka yang terbiasa berkelahi pun, sepertinya tak akan punya kesempatan jika bertanding melawan para atlet ini.

Jika mengamati aneka ria video tarung jalanan, ada banyak gerakan sia-sia yang menguras energi. Entah itu pukulan yang dilontarkan ngawur, atau tendangan yang hanya melabrak angin. Sedangkan para atlet ini dilatih untuk memukul dan menendang tepat sasaran. Gerakan sia-sia ditekan seminimal mungkin.

Belum lagi stamina. Jarang sekali ada pertarungan jalanan berlangsung dalam waktu lebih dari dua menit. Kebanyakan bubar, kalau tidak karena salah satunya tumbang, ya karena kehabisan tenaga. Sedangkan para atlet ini, ditempa agar bisa bertahan selama mungkin dalam pertarungan. Itu adalah hasil penempaan fisik gila-gilaan yang membuat mereka lupa caranya tersenyum.

Setelah hanya mampu melakoni tiga dari belasan jenis latihan para atlet di Siam, saya sadar bahwa yang paling penting dalam hidup adalah memahami batas kemampuan diri sendiri.

Memang, banyak motivator mengatakan bahwa manusia harus mencoba sejauh mana batas kemampuan diri sendiri. Para atlet seni bela diri campuran adalah contoh orang-orang yang menarik kemampuan diri ke tapal terjauh. Tentu saja, itu bukan untuk semua orang.

Di sela-sela mengemasi barang untuk pulang, saya teringat lagi petuah "jangan paksakan diri" dari Kang Deden. Saya jadi bersyukur belum melontarkan ajakan latih tanding itu. Sebab seorang amatir pun tahu, digebukin itu gak enak.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id