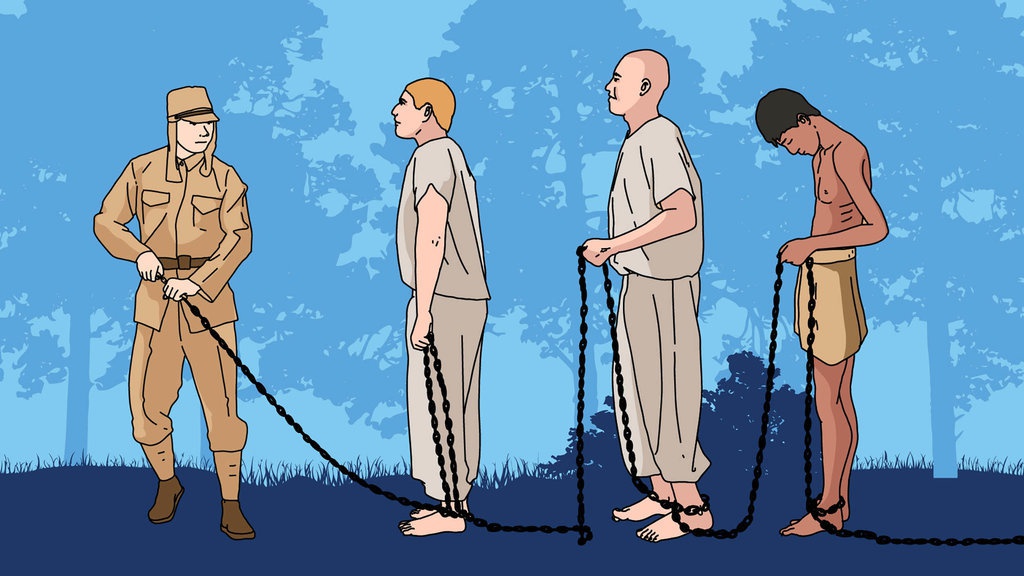

tirto.id - Pada Perang Dunia II, Hindia Belanda berubah menjadi panggung konflik yang sarat nuansa rasial. Orang-orang Indo-Eropa menjadi objek ekspektasi sekaligus kecurigaan pihak pendudukan Dai Nippon.

Jepang berupaya merekrut kaum ini untuk mendukung kampanye perangnya, namun harapan tersebut kerap kandas seiring munculnya gelombang penolakan. Penjara Glodok kemudian dijadikan salah satu kamp interniran bagi keturunan Indo-Eropa.

Pada masa itu, orang Indo-Eropa mendapat tantangan Jepang dengan pertanyaan: siapa sebenarnya Anda, orang Eropa atau Asia?

Penangkapan Massal

Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda pada Maret 1942, mereka menghadapi dilema mengenai komunitas Indo-Eropa atau Eurasia pada umumnya. Pengalaman komunitas Eurasia di wilayah jajahan Inggris seperti Hong Kong dan Singapura memberikan gambaran komparatif yang relevan.

Di sana, Jepang pada awalnya menetapkan bahwa semua “musuh asing” dari Barat (seperti warga Inggris, Amerika, dan Belanda) harus diinternir, namun kebijakan terhadap kaum Eurasia tidak konsisten.

Mereka tidak sepenuhnya dianggap musuh, tetapi juga tidak sepenuhnya dipercaya sebagai “saudara Asia”. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya tetap diinternir pada fase-fase akhir perang karena loyalitasnya diragukan.

Berbeda dengan kebijakan interniran massal terhadap orang Eropa murni (totok), Jepang awalnya berharap dapat memanfaatkan orang Indo-Eropa untuk mendukung agenda “Asia untuk Bangsa Asia” mereka.

Pada Agustus 1943, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan Kantor Oeroesan Peranakan (KOP) yang dipimpin oleh pejabat Jepang Hamaguchi Shinpei. Kantor ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh Indo-Eropa pro-Jepang, terutama Pieter Frederik Dahler yang menjadi kepala kantor tersebut.

Dahler, menurut S.Sudjono dalam Cerita Tentang Saya dan Orang-orang Sekitar Saya (2017:67) merupakan seorang aktivis veteran yang telah lama mengadvokasi integrasi komunitas Indo-Eropa dengan masyarakat pribumi. Ia, yang di kemudian hari berganti nama menjadi Amir Dachlan, melihat pendudukan Jepang sebagai kesempatan untuk mewujudkan cita-cita komunitas tersebut.

Van den Eeckhout juga menginisiasi berbagai proyek lain yang bertujuan untuk menarik simpati. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek pertanian di Klapa Noenggal, dekat Buitenzorg (sekarang Bogor).

Proyek tersebut merupakan upaya untuk mendisiplinkan para pemuda yang dianggap membangkang (recalcitrant) dengan mempekerjakan mereka di bawah pengawasan. Namun, proyek Klapa Noenggal pada akhirnya gagal total, menunjukkan ketidakmampuan Jepang dan para kolaboratornya untuk memenangkan hati komunitas Indo-Eropa.

Berbeda dengan pendekatan yang lebih moderat dari Dahler, van den Eeckhout mengambil sikap keras. Ia menuntut pemuda Indo-Eropa untuk secara tegas menyatakan diri “pro” atau “anti” Jepang, tanpa memberikan ruang untuk posisi netral.

Pada September 1944, seluruh pemuda Indo-Eropa berusia 16-23 tahun di Batavia dan Jawa Barat diwajibkan melaporkan diri ke Kantor Oeroesan Peranakan. Dalam proses ini, mereka ditanya mengenai kesediaan bekerja sama dengan Jepang dan Indonesia. Namun, respons yang diterima jauh berbeda dari harapan Jepang.

Banyak pemuda menolak menunjukkan loyalitas kepada Jepang dan Indonesia, dan tetap berpegang pada kesetiaan terhadap Belanda. Mereka menganggap memiliki kewajiban untuk mempertahankan loyalitas tersebut meskipun menghadapi tekanan dan ancaman.

Ketika upaya kooptasi ini gagal, narasi Jepang pun berubah. Pendudukan telah menyebabkan dislokasi ekonomi yang parah. Banyak pria Indo-Eropa, bersama dengan pria Belanda, diinternir sebagai tawanan perang, sementara yang lain kehilangan pekerjaan di pemerintahan atau sektor swasta.

Pada 27 September 1944, sekitar 80 pemuda yang menyatakan diri anti Jepang ditangkap. Van den Eeckhout berperan langsung dalam memilih siapa yang akan ditahan.

Eskalasi terbesar terjadi pada 25 Januari 1945 ketika militer Jepang memerintahkan penangkapan massal semua orang Indo-Eropa yang dianggap berisiko mengacaukan keamanan. Operasi ini menghasilkan penangkapan sekitar 120 pemuda dari Batavia, yang kemudian ditambah dengan penangkapan serupa di daerah lain seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Bandung.

Total tahanan yang dikumpulkan di Penjara Glodok mencapai 669 orang, menjadikannya salah satu operasi penangkapan terbesar terhadap komunitas Indo-Eropa selama pendudukan Jepang.

Kondisi di Penjara Glodok

Setelah penangkapan massal, para pemuda Indo-Eropa dilemparkan ke dalam realitas brutal Penjara Glodok yang terletak di kawasan pecinan Batavia. Penjara ini merupakan kompleks berdinding dengan barak-barak yang tersusun mengelilingi halaman tengah. Tempat ini awalnya digunakan sebagai penjara umum namun dialihfungsikan menjadi kamp interniran untuk orang-orang Eropa sejak 25 Maret 1942.

Kompleks penjara terdiri dari barak-barak sempit yang mengelilingi halaman tengah. Para tahanan, sebagian besar pemuda Indo-Eropa berusia 16–23 tahun, ditempatkan dalam sepuluh sel besar dengan masing-masing sel berisi 40 hingga 50 orang.

Ventilasi buruk, lantai berlumpur, dan minimnya pencahayaan membuat suasana penjara terasa pengap dan suram. Air bersih hanya tersedia dari sumur kecil di tengah halaman, yang sering kali tercemar dan tidak cukup untuk kebutuhan ratusan tahanan.

Makanan yang diberikan sangat minim: nasi sekali sehari, kadang diselingi ubi rebus atau sayur layu, tanpa protein yang memadai. Gizi buruk menjadi masalah utama, mempercepat penyebaran penyakit seperti disentri, tuberkulosis, dan beri-beri.

Tenaga medis hampir tidak tersedia. Tidak ada dokter tetap, dan obat-obatan sangat terbatas. Banyak tahanan yang jatuh sakit tidak mendapat perawatan layak, dan harus bertahan di atas tikar lusuh di sudut sel.

Mereka diklasifikasikan ke dalam dua kategori: yang pro atau yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, dan mereka yang anti alias menentang kekuasaan Jepang. Sistem klasifikasi ini tidak hanya menentukan perlakuan yang diterima tahanan, tetapi juga menjadi dasar bagi otoritas Jepang untuk menilai tingkat bahaya yang mereka representasikan terhadap tatanan baru yang ingin dibangun.

Dampak dari kondisi yang keras tersebut sangat fatal. Sekitar 5 orang meninggal langsung di dalam penjara. Lebih dari 70 orang meninggal di rumah sakit akibat malnutrisi dan penyakit yang diderita selama penahanan.

Sementara Toni Harting dalam bukunya The Devil’s Grin (2013:99) menyebut 80 korban meninggal akibat pengabaian dan kekejaman fisik. Sebagian besar kematian terjadi di rumah sakit Tjipinang setelah dipindahkan dari Glodok, menunjukkan betapa parahnya kondisi fisik para tahanan.

Kepala penjara Glodok, Koyama Yoshizo, digambarkan sebagai sosok yang relatif simpatik. Dalam sebuah pengadilan pasca-perang, terungkap bahwa ia diperintahkan atasannya untuk memperlakukan para pemuda Indo-Eropa itu sebagai penjahat, tetapi ia berusaha menggunakan pengaruh pribadinya untuk meringankan kondisi mereka.

Kesaksiannya bersama dengan tindakannya yang berusaha memperbaiki kondisi kehidupan, menyebabkan pembebasannya dari segala tuduhan kejahatan perang.

Penghargaan dan Tugu Peringatan

Pada Juli 1945, seorang pemimpin pemuda bernama Schmidgall mengajukan proposal untuk memindahkan tahanan dari Glodok ke Kamp Halimoen, tak jauh dari Menteng Pulo, Batavia.

“Baru pada akhir Juli 1945 Jepang memutuskan bahwa semua orang Indo-Eropa harus dibebaskan dari Glodok dan dikirim ke kamp kerja paksa di Halimoen,” tutur Liesbeth Rosen Jacobson dalam bukunya The Eurasian Question: The Colonial Position and Postcolonial Options of Colonial Mixed-ancestry Groups from British India, Dutch East Indies and French Indochina Compared (2018:49).

Namun sebelum pemindahan dapat dilaksanakan, Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Para tahanan akhirnya dibebaskan sepuluh hari kemudian. Mereka yang masih hidup dipertemukan kembali dengan keluarga, meskipun banyak yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Dalam dekade-dekade awal setelah perang, para mantan tahanan Glodok tidak diakui sebagai pejuang perlawanan dalam catatan sejarah resmi Belanda. Mereka hanya dianggap sebagai korban penahanan dan mendapat kompensasi berdasarkan berbagai undang-undang ganti rugi perang.

Eric Soute muncul sebagai juru bicara gerakan ini, namun permohonan awal mereka ditolak karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan kegiatan perlawanan yang berkelanjutan.

Titik balik terjadi pada tahun 1990 melalui kasus pengadilan Ahrens vs. Negara yang berhasil menetapkan bahwa para mantan tahanan Glodok harus dianggap sebagai peserta perlawanan.

Pengadilan sangat bergantung pada karya sejarawan terkemuka, Dr. Lou de Jong, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan telah menyatakan sikap anti terhadap Jepang dan menghadapi tekanan berkelanjutan untuk menunjukkan solidaritas dengan penguasa pendudukan.

Kemenangan hukum dan historis para penyintas penjara Glodok diabadikan dalam bentuk fisik melalui pembangunan monumen peringatan. Terdapat dua monumen utama yang identik. Yang pertama didirikan pada tahun 1991 di Ereveld Menteng Pulo di Jakarta, menancapkan ingatan peristiwa ini di tanah tempat ia terjadi. Lalu pada 1996, sebuah replika didirikan di Landgoed Bronbeek di Arnhem, Belanda.

Meski demikian, terdapat sejumlah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa sebagian orang Indo-Eropa memilih menjadi warga negara Indonesia setelah kemerdekaan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan mereka yang memilih repatriasi ke Belanda atau negara lain.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id