tirto.id - “Duduk dulu. Baru saya akan dengarkan. Duduk dulu.”

Perintah Popong Otje Djundjunan, kerap disapa Ceu Popong, yang duduk di kursi pemimpin sidang paripurna malam itu, tak digubris. Segerombolan pria berjas dan berpeci masih berdiri di depan meja pemimpin sidang sembari mengacungkan map. Mereka adalah anggota DPR yang baru saja dilantik dan diambil sumpah pada hari itu, Rabu, 1 Oktober, untuk periode 2014-2019.

“Interupsi, Pimpinan!”

“Pimpinan, hei, interupsi!”

“Paluna euweuh.”

Demikian celetukan-celetukan yang terdengar di ruang sidang.

Hari itu merupakan sidang paripurna pertama dengan agenda pemilihan jajaran pemimpin DPR RI. Usai hujan interupsi dan PDIP yang gigit jari lantaran tak mendapatkan jatah kursi, Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar ditetapkan sebagai Ketua DPR RI.

Dramaturgi—atau bisa juga kita sebut lawakan atau komedi—panjang hingga lewat tengah malam itu mengawali masa jabatan DPR periode 2014-2019, yang sialnya terus berlanjut hingga jelang masa akhir periode.

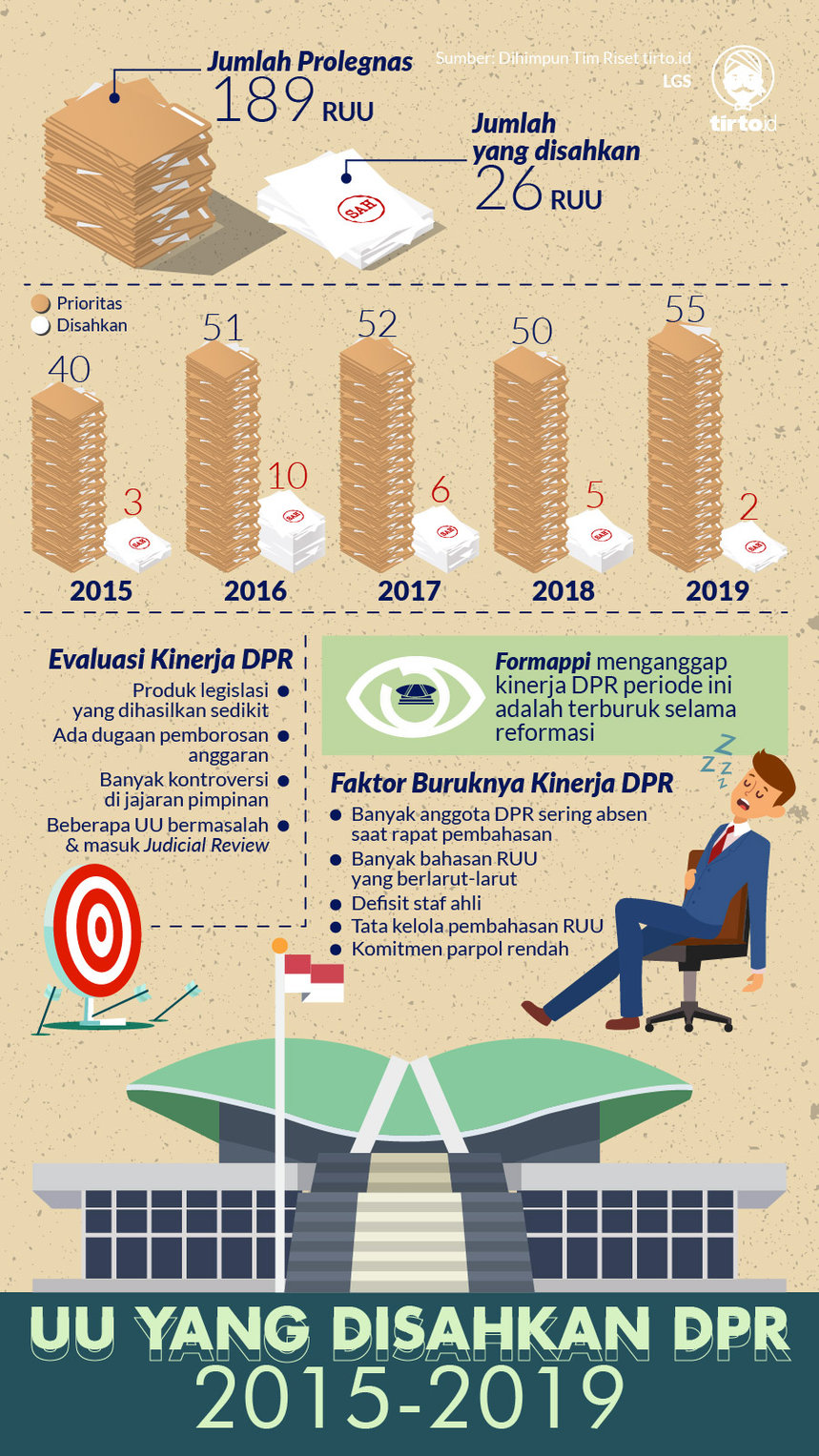

Menghasilkan 26 Undang-Undang

Di bawah kepemimpinan Setya Novanto—dan kwartet Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan—DPR memiliki target yang, sesungguhnya, tidak banyak-banyak amat: menetapkan 189 Rancangan Undang Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan 31 RUU Prolegnas Kumulatif.

Jumlah RUU itu jauh menyusut dibandingkan periode 2009-2014 yang mencapai 247 RUU.

Setnov, panggilan akrab Novanto, sempat menginstruksikan pemimpin komisi untuk fokus mengesahkan tiga RUU per tahun. “Sehingga dalam satu tahun, kualitasnya terjamin dan jumlahnya tidak besar,” dalihnya pada 28 November 2014 di gedung DPR.

Seakan mengamini instruksi pemimpin DPR untuk bersikap woles, para anggotanya pun manut.

Dari risalah undang-undang yang dipublikasikan dalam laman dpr.go.id, hingga April 2019, lembaga negara ini hanya menghasilkan 26 UU, termasuk di antaranya Peraturan Pengganti Perundang-Undangan yang disahkan menjadi UU; atau rata-rata lima UU dalam setahun.

Jika dibandingkan periode sebelumnya 2009-2014, yang menghasilkan rata-rata 10 UU per tahun, kinerja DPR dari ukuran capaian legislasi jelas menurun hingga 50 persen.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bahkan menyebut dalam evaluasinya bahwa anggota DPR 2014-2019 merupakan DPR dengan kinerja terburuk sejak Reformasi.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai baru dalam Pemilu 2019 yang doyan berulah kontroversial, memberikan ‘Gabut Award’ untuk lembaga legislatif.

Rekam jejak DPR 2014-2019 bisa diukur dengan angka. Pada 2015, DPR mengesahkan hanya 3 UU dari 40 RUU prioritas, yakni UU Tipikor, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tahun berikutnya, DPR terlihat lebih produktif dari tahun sebelumnya. Setidaknya ada 10 UU yang disahkan dari 51 RUU prioritas. Itu pun satu di antaranya adalah perubahan kedua UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada 2017, DPR menghasilkan 6 UU dari 52 RUU prioritas. Salah satunya adalah UU tentang Pemilihan Umum, yang agaknya memang dikejar untuk momentum Pemilu 2019.

Tahun 2018, produksi legislasi menurun menjadi 5 UU. Dua di antaranya adalah UU yang cukup krusial, seperti UU Terorisme dan UU MD3. Sementara pada 2019, DPR sudah merampungkan dua UU, yakni UU Kebidanan dan UU Pelaksanaan Haji dan Umrah.

UU Disahkan, lalu Digugat di MK

Setya Novanto maupun anggota DPR lain boleh saja bersembunyi di balik apologi bahwa kualitas lebih penting ketimbang kuantitas. Jika demikian, menurut Formappi, kualitas itu dapat diuji lewat jumlah UU bermasalah yang akhirnya masuk ke dalam daftar judicial review Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada judicial review berarti ada masalah,” ujar Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma.

Sedikitnya ada 3 UU yang disahkan dalam periode ini yang menimbulkan polemik dan bolak-balik diajukan untuk dilakukan judicial review, yakni UU Pemilu, UU MD3, serta UU ITE.

Sejumlah pasal di UU MD3 bahkan sudah kena gugat pada tahun yang sama saat baru disahkan dan berakhir dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Uji materi itu terkait pembatalan dua pasal.

Pasal pertama adalah pasal 73 ayat 3, 4, 5 dan 6, yang memungkinkan DPR melakukan panggilan paksa setiap orang yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Pasal berikutnya yang dibatalkan adalah pasal 122 huruf I UU MD3 yang berbunyi: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Sementara pasal yang direvisi adalah pasal 224, semula berbunyi pemanggilan anggota DPR yang terkait tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan MKD, diubah menjadi tanpa pertimbangan MKD.

Belum lagi UU ITE yang menelan banyak korban dan dinilai mengebiri nilai-nilai demokrasi, kerap bolak-balik digugat tapi kerap pula ditolak MK.

Formappi: 'Banyak yang Mangkir saat Rapat'

Formappi menilai minimnya produktivitas DPR disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor pertama, seringnya anggota DPR yang mangkir pada saat rapat pembahasan di komisi. Absennya para anggota ini membuat pembahasan kerap diundur dan berujung berlarut-larut.

Beberapa RUU bahkan ada yang terus-menerus masuk daftar RUU prioritas selama lima tahun berturut-turut dan belum juga disahkan.

Menanggapi evaluasi ini, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, pernah menyebut evaluasi kinerja DPR yang dinilai dari produk legislasi dan kehadiran anggota sudah tak lagi relevan.

"Kritik kepada DPR harus meninggalkan perdebatan teknis soal jumlah hadir, jumlah RUU, dan lain-lain, tapi harus terkait tentang keseimbangan politik antara cabang-cabang kekuasaan," ujar Fahri, Desember 2018.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, melihat molornya proses pembahasan RUU lebih banyak dipengaruhi faktor teknis.

“Soal absensi, anggota dewan itu juga banyak yang menjadi anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Jadwal rapat komisi bisa saja bentrok dengan rapat Banggar, rapat Baleg, dan lain-lain,” jelas Saras.

Saras menolak jika evaluasi produk legislasi hanya dibebankan kepada DPR. Dalam proses rumusan RUU, pemerintah turut andil, ujarnya.

Menurut Saras, banyak RUU yang mandek di DPR lantaran masih alot penyamaan persepsi dengan pemerintah.

“Misalnya saja UU Penyandang Disabilitas. Waktu pembahasan agak mandek karena pemerintah keberatan dengan kata ‘wajib’ di beberapa pasal," jelasnya.

"Tugas anggota banyak. Harus ke daerah. Kalau rapat pembahasan sebenarnya tidak harus kuorum juga. Kecuali yang sifatnya mengambil keputusan," ujarnya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai DPR dan pemerintah cenderung menganggap Prolegnas sebagai instrumen basa-basi untuk menampung RUU yang mengakomodasi kepentingan DPR atau pemerintah, bukan yang dibutuhkan rakyat.“Karena Prolegnas selalu berisi tumpukan usulan tanpa penjelasan mengenai kebutuhan yang melatarbelakanginya,” jelas Lucius.

Dampaknya, imbuh Lucius, DPR cenderung mengabaikan RUU prioritas. Dengan kata lain, anggota-anggota DPR malas bekerja.

Boros Anggaran

Selain capaian legislasi, evaluasi lain soal dugaan pemborosan anggaran.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung selama periode 2015-2019, jumlah anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar per tahun.

Dari laman ppid.go.id, yang menjadi rujukan Formappi, untuk tahun 2018, DPR memiliki anggaran pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp385,141 miliar. Alokasi anggaran terbesar pada RUU yang mencapai Rp307,112 miliar untuk 37 RUU atau sekitar Rp3,8 miliar per RUU setiap tahun.

“Ada satu deskripsi alokasi, yakni Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Itu biasanya untuk kunjungan kerja anggota DPR. Jumlahnya mencapai Rp4,85 miliar,” terang I Made Leo Wiratma dari Formappi.

Alokasi lain untuk Dukungan Keahlian Fungsi Dewan atau anggaran staf ahli sebesar Rp51,1 miliar.

Sayangnya, bengkaknya anggaran itu tidak dibarengi angka produksi legislasi yang dihasilkan DPR. Pemanfaatan tenaga ahli, juga dinilai Leo, kurang optimal.

Idealnya, satu pembahasan RUU bisa diselesaikan dalam tiga kali masa sidang. Namun, dalam catatan yang dihimpun Tirto, setidaknya ada 14 RUU yang terus-menerus masuk dalam Prolegnas prioritas dalam 5 tahun berturut-turut tapi tak kunjung disahkan.

Salah satunya RUU KUHP, yang sebenarnya bersifat mendesak.

Jika diilustrasikan berdasarkan anggaran per RUU pada 2018 yakni 3,8 miliar, artinya dalam periode ini DPR sudah menghabiskan Rp53,2 miliar/tahun untuk 14 RUU atau Rp266 miliar selama periode 2014-2019 hanya untuk 14 RUU. Ke-14 RUU ini pun tak kunjung dirampungkan dan pembahasannya terus diperpanjang.

Hingga kini, menurut Leo dari Formappi, belum ada mekanisme yang mampu memberi sanksi kepada DPR secara kelembagaan jika target Prolegnas prioritas tidak tercapai.

“DPR yang membuat aturan untuk mereka sendiri. Jadi, tentu mereka tidak akan membuat aturan yang merugikan mereka. Perlu ada lembaga pengawas independen di luar DPR yang mengawasi kinerja mereka dan tentunya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi,” jelas Leo.

Misalnya saja, Leo mencontohkan, RUU yang pembahasannya sudah lewat beberapa kali masa sidang dikeluarkan dari Prolegnas prioritas dan seluruh anggota dewan yang terlibat dalam RUU itu ditarik tunjangannya.

Kendati belum ada instrumen yang tepat untuk memberikan sanksi terhadap DPR jika molor dari target Prolegnas prioritas, masih ada satu kartu truf yang dipegang rakyat untuk menghukum anggota dewan yang kerap mangkir dari tugas negara: Tidak memilih mereka kembali untuk duduk di Senayan, yang pemilihannya digelar pada 17 April mendatang.

Penulis: Restu Diantina Putri

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id