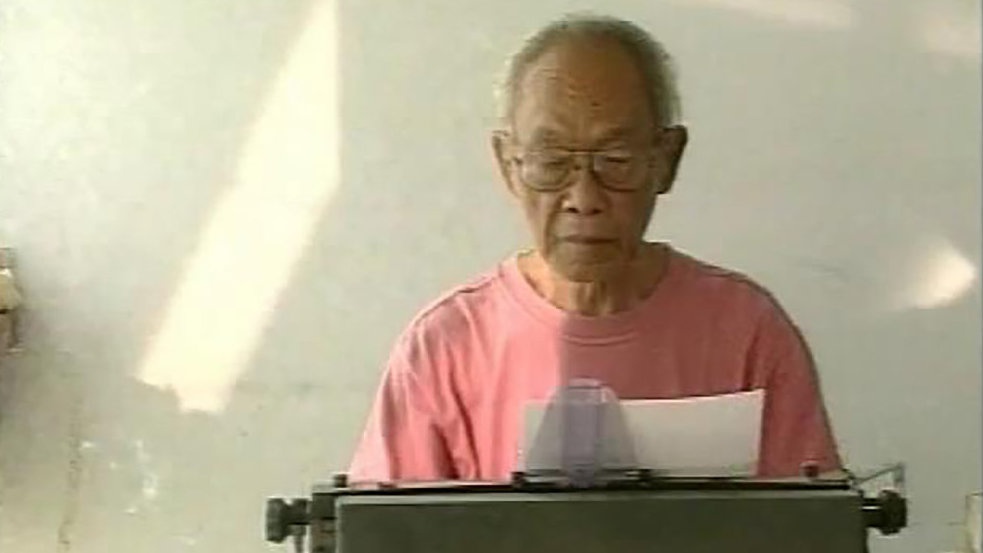

tirto.id - Peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer berlangsung pada 6 Februari 2025. Ia dikenal sebagai sastrawan ternama Indonesia dengan lebih dari 50 karya dan sudah diterjemahkan dalam 42 bahasa. Simak ulasan biografi singkat Pramoedya Ananta Toer dan daftar karyanya.

Pramoedya Ananta Toer atau yang lebih sering disebut Pram merupakan satu satu sastrawan ternama Indonesia. Ia lahir di Blora, 6 Februari 1924.

Ayah Pram bernama M. Toer, seorang keluarga Bupati Kediri. Ibunya bernama Saidah, puteri penghulu Kabupaten Rembang yang mendapat didikan Islam pesisir.

Sebenarnya, Pram memiliki nama lengkap Pramoedya Ananta Mastoer. Mastoer diambil dari nama ayahnya. Pram memutuskan untuk menghilangkan nama ‘Mas’ karena dianggap berbau feodal.

Senada dengan namanya, Pram juga meminta nama Toer disematkan kepada nama adik-adiknya, bukan Mastoer. Pram termasuk anak sulung dari sembilan bersaudara.

Biografi Pramoedya Ananta Toer dan Jejak Karier

Semasa hidup, M. Toer atau ayah Pramoedya Ananta Toer tumbuh dalam kebudayaan Jawa dan terdidik dalam sekolah Barat. M. Toer pernah menjadi guru di Holland Indische School (HIS) Rembang. Selepas menikah, M. Toer menjadi kepala sekolah di Perguruan Budi Utomo di Blora.

Selain itu, ia merupakan tokoh sosial politik lokal dan sempat memegang jabatan yang pernah dipegang Dr. Sutomo sebelumpindah ke Surabaya. M. Toer pernah menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Blora.

Sementara ibunya, Saidah, terdidik dalam Islam pesisir. Menurut Pram, lebih murni ketimbang Islam pedalaman. Saidah pernah belajar di sekolah dasar Belanda.

Tak hanya itu, Saidah juga belajar privat di rumah dengan guru-guru Belanda yang didatangkan sang kakek. Saat berusia 18 tahun, Saidah menikah dengan gurunya, M. Toer, yang sudah berumur 32 tahun.

Pada tahun 1929, Pramoedya Ananta Toer, putra pasangan M. Toer-Saidah masuk Pendidikan Sekolah Dasar Perguruan Budi Utomo Blora, tempat ayahnya menjadi kepala sekolah. Semasa mengenyam pendidikan sekolah dasar, Pram tiga kali tidak naik kelas.

Setelah itu, Pram dikeluarkan dari sekolah dan selama satu tahun ayahnya sendiri yang mengajar secara teliti dan keras. Setahun kemudian, Pram masuk sekolah lagi.

Sejak saat itu, prestasinya mulai normal sampai akhirnya lulus pada tahun 1939. Perlu waktu hampir 10 tahun untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

Setelah lulus, Pram sempat tidak diperbolehkan ayahnya melanjutkan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) atau setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahkan, ayahnya meminta Pram mengulang di sekolah dasar.

Sekolah di Radio Vakschool (Sekolah Kejuruan Telegraf) Surabaya

Namun, Pram tetap ingin melanjutkan pendidikan. Ia mengumpulkan uang hasil penjualan padi untuk biaya sekolah. Pada tahun 1940, Pram akhirnya melanjutkan pendidikan di Radio Vakschool (Sekolah Kejuruan Telegraf) Surabaya.

Ia memang memiliki basis pengetahuan kelistrikan dari buku-buku pamannya yang bekerja di Kaledonia Baru sebagai seorang mekanik.

Satu setengah tahun berselang, Pram berhasil menyelesaikan sekolah radio. Namun sayang, ia tidak menerima ijazah. Alasannya, ijazah harus dikirim ke Bandung terlebih dahulu untuk disahkan dan ternyata tidak dikembalikan.

Tak ayal, Pram memutuskan untuk Kembali ke Blora. Waktunya bersamaan dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Tujuan kepulangan Pram ke Blora adalah agar tidak diperintah menjadi militer kolonial. Ia telah terdaftar sebagai calon telegrafis radio yang ditempatkan di Angkatan Udara.

Selama pulang ke Blora, Pram harus bekerja keras untuk menghidupi adik-adiknya dengan berjualan rokok, tembakau, hingga benang tenun. Saat itu, ayahnya tidak pulang dan ibunya jatuh sakit. Tepat pada bulan Mei 1942, sang ibu meninggal dunia.

Kisah berlanjut setelah Pram memutuskan pergi ke Jakarta demi menempuh pendidikan di Taman Dewasa kelas II Taman Siswa. Di sekolah itu, Pram bertemu Mara Sutan, guru Bahasa Indonesia.

Lewat pelajaran ini, Mara Sutan menumbuhkan semangat nasionalisme kepada para murid. Sore dan malam hari, Pram bekerja sebagai juru tik di Kantor Berita Jepang, Domei.

Pada Februari 1944, Pram terpilih untuk belajar di “Stenografi Tjuo Sangiin” selama setahun. Pram mulai berkenalan dengan berbagai tokoh berpengaruh.

Setelah itu, ia menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam di Gondangdia (kini menjadi kantor imigrasi). Pram belajar filsafat, sosiologi, dan psikologi. Semasa kuliah, Pram juga Kembali bekerja di Domei, bagian khusus perkembangan peperangan Cina-Jepang.

Pada Agustus 1945, Pram Kembali ke Jakarta usai bermukim sejenak di Kawedanan, Kediri, dan singgah sebentar di Blora. Bulan Oktober 1945, Pram menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat dan ditempatkan di Cikampek dalam kesatuan Banteng Taruna (Resimen 6) sebagai prajurit II.

Pram Pimpin Pasukan, Jadi Redaktur Majalah, hingga Masuk Bui

Pada pertengahan tahun 1946, Pram menjadi perwira persuratkabaran dengan pangkat letnan dua. Ia memimpin pasukan yang terdiri dari 60 orang prajurit. Garis depan tim ini berpusat di Cibarusa, Klender, Bekasi, Cakung, Kranji, Lemah Abang, Karawang, dan Cileungsi. Sementara markas besarnya berada di Cikampek.

Namun demikian, ia meninggalkan kesatuan pada 1 Januari 1947 tanpa menerima gaji yang belum dibayar selama tujuh bulan. Pram merasa muak dengan praktik suap, permusuhan, dan konflik kepentingan di tubuh tentara.

Ia lalu kembali ke Jakarta dan bekerja sebagai redaktur majalah Sadar, sebuah edisi bahasa Indonesia dari majalah The Voice of Free Indonesia bersama Naipospos.

Pada 21 Juli 1947, aksi militer Belanda pecah. Semua wilayah milik Republik Indonesia di Jakarta dikuasai tentara Belanda. Pram mendapat tugas dari atasan untuk mencetak dan menyebarkan risalah-risalah dan majalah perlawanan.

Akibatnya, ia ditangkap Belanda dengan bukti surat-surat di kantongnya. Pram kemudian disiksa Angkatan Laut Belanda. Ia dimasukkan ke dalam tahanan tangsi Angkatan Laut di Gunung Sahari lalu dipindahkan ke tangsi Polisi Militer. Selanjutnya dipindahkan ke Pulau Edam.

Selama dalam penjara, Pram kemudian menulis sejumlah novel dan cerpen. Seperti Perburuan dan Keluarga Gerilya. Karya-karya itu, tentunya berkat bantuan Prof. Resink, dapat diselundupkan dan disiarkan di pelbagai majalah. Di antaranya Mimbar Indonesia dan Siasat.

Pram mulai dibebaskan pada 18 Desember 1949. Tak lama kemudian, Pram menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka untuk karyanya yang berjudul "Perburuan".

Pada 15 Januari 1950, Pram menikah dengan Arfah Iljas, seorang anggota Palang Merah. Di tahun ini pula, Pram bekerja di Balai Pustaka sebagai penyunting bagian sastra Indonesia modern. Ia juga menjadi redaktur majalah anak-anak: Kunang-Kunang.

Baru dua hari menjadi redaktur di Balai Pustaka, Pram harus pulang ke Blora karena ayahnya meninggal. Peristiwa ini dituangkan via roman "Bukan Pasar Malam".

Periode Mei 1953, Pram pergi ke Belanda untuk belajar atas biaya Sticusa (Stichtung voor Culturele Samenwerking, Yayasan Kerja Sama Kebudayaan Belanda-Indonesia). Selama di Belanda, ia menulis novel Midah Si Manis Bergigi Emas.

Tepat Januari 1954, ia balik ke Indonesia. Namun, L & F Acy Duta yang didirikan pada 1952 tidak dapat dihidupkan lagi. Masa sulit itu membuat Pram terpaksa meninggalkan istrinya setelah empat kali diusir.

Awal 1955, ia menikah lagi dengan Maimunah Thamrin, keponakan Mohammad Husni Thamrin. Februari 1957, Pram menulis esai "Jembatan Gantung dan Konsepsi Presiden" di Harian Rakjat demi mendukung gagasan Presiden Soekarno perihal Demokrasi Terpimpin.

Bersama Henk Ngantung dan Kotot Sukardi, Pram membentuk delegasi seniman untuk menyatakan sikap mendukung cita-cita Demokrasi Terpimpin.

Delegasi seniman terdiri dari 67 orang. Mereka menghadap presiden pada Maret 1957. Pram lalu dilantik sebagai anggota penasihat Kementerian Petera (Pengerahan Tenaga Rakyat), 28 Desember 1957.

Tanggal 23 Januari 1959, Pramoedya Ananta Toer ikut Kongres Nasional I Lembaga Kebudayaan Rakjat (Lekra) di Solo. Pram bukan anggota organisasi. Ia hadir karena dianggap sebagai sastrawan yang masyhur. Kemudian diangkat menjadi anggota pleno Lekra berdasarkan keputusan kongres.

Maret 1960, Pram menerbitkan Hoakiau di Indonesia. Buku ini dituduh berisi pembelaan terhadap pedagang-pedagang keturunan Cina yang diusir dari daerah tingkat kecamatan. Akibatnya, ia diseret ke penjara Cipinang selama sembilan bulan tanpa proses pengadilan.

Sejak 13 Oktober 1965, semua kegiatan intelektual yang digeluti seketika terhenti. Ia dituduh terlibat dalam kegiatan-kegiatan Lekra. Rezim Orde Baru menilai Lekra sebagai badan yang disusupi komunisme.

Tanpa proses pengadilan, Pram ditahan di Rumah Tahanan Militer Tangerang sampai bulan Juli 1969. Selanjutnya dipindahkan ke penjara Karang Tengah, Nusakambangan. Pada 16 Agustus 1969, Pram bersama 850 tahanan politik lain dikirim ke Pulau Buru.

Pada 1973, Pram baru diizinkan menulis di Pulau Buru. Sejak itu, ia menulis tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Ia juga menulis Arok Dedes, Arus Balik, Mangir, dan Nyanyian Sunyi Seorang Bisu.

Pram dibebaskan pada 21 Desember 1979 setelah melewati penjara Magelang, Semarang, dan Salemba. Meski demikian, Pramoedya Ananta Toer dikenakan wajib lapor dan tidak mempunyai hak memilih atau dipilih dalam Pemilu.

Novel "Bumi Manusia" diterbitkan pada 17 Agustus 1980 dan "Anak Semua Bangsa" terbit pada bulan Desember 1980. Karyanya mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Namun, novel-novel tersebut dilarang beredar di seluruh Indonesia oleh pemerintah sejak 29 Mei 1981.

Alasannya, novel-novel ini mengandung ajaran terlarang, yaitu pertentangan kelas. Pada tahun 1985, terbit novel "Jejak Langkah dan Sang Pemula", biografi Tirtoadisuryo. Seperti novel-novel sebelumnya, karya-karya tersebut dilarang beredar mulai 1 Mei 1986.

Pada 1987, terbit "Gadis Pantai" dan diikuti "Rumah Kaca" dan "Hikayat Siti Mariah" (April 1988). Rumah Kaca dilarang beredar pada 8 Juni 1988 dan menyusul Gadis Pantai, Hikayat Siti Mariyah pada 3 Agustus 1988.

Pram wafat pada 30 April 2026. Ia menderita radang paru-paru, penyakit yang selama ini tidak pernah menjangkitinya. Tak hanya itu, Pram juga mengalami komplikasi ginjal, jantung, dan diabetes.

Daftar Buku Karya Pramoedya Ananta Toer

Pramoedya Ananta Toer atau Pram telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 42 bahasa asing. Tak hanya itu, namanya juga berkali-kali muncul sebagai peraih Nobel Sastra.

Berikut ini merupakan daftar buku karya Pramoedya Ananta Toer lengkap beserta tahun terbit:

- Novel Bukan Pasar Malam, terbit tahun 1950

- Novel Perburuan, terbit tahun 1950

- Novel Keluarga Gerilya, terbit tahun 1950

- Cerpen Percikan Revolusi Subuh, terbit tahun 1950

- Cerpen Pertjikan Revolusi, terbit tahun 1950

- Cerpen Dia jang Menjerah, terbit tahun 1950

- Novel Dongeng Calon Arang, terbit tahun 1951

- Novel Mereka yang Dilumpuhkan, terbit tahun 1951

- Novel Di Tepi Kali Bekasi, terbit tahun 1951

- Cerpen Cerita dari Blora, terbit tahun 1952

- Novel Midah Simanis Bergigi Emas, terbit tahun 1954

- Novel Korupsi, terbit tahun 1954

- Cerpen Tales From Jakarta, terbit tahun 1957

- Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan, terbit tahun 1958

- Non Fiksi Hoa Kiau di Indonesia, terbit tahun 1959

- Novel Larasati, terbit tahun 1960

- Cerpen Subuh, terbit tahun 1961

- Non Fiksi Panggil Aku Kartini Saja, terbit tahun 1962

- Novel Gadis Pantai, terbit tahun 1962

- Novel Bumi Manusia, terbit tahun 1975

- Novel Child of All Nation, terbit tahun 1975

- Novel A Heap of Asbes, terbit tahun 1975

- Novel Jejak Langkah, terbit tahun 1985

- Cerpen Sang Pemula, terbit tahun 1985

- Novel Rumah Kaca, terbit tahun 1988

- Memoar Nyayian Sunyi Seorang Bisu 1, terbit tahun 1988

- Novel Awakenings, terbit tahun 1991

- Novel Gulat di Jakarta, tahun terbit 1995

- Novel Arus Balik, terbit tahun 1995

- Memoar Nyanyian Sunyi Seorang Bisu 2, terbit tahun 1995

- Novel Arok Dedes, terbit tahun 1999

- Non Fiksi Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1

- Non Fiksi Kronik Revolusi Indonesia Jilid II

- Non Fiksi Perawan dalam Cengkeraman Militer, terbit tahun 2001

- Non Fiksi Perahu yang Setia dalam Badai, terbit tahun 2001

- Non Fiksi Menggelinding I, terbit tahun 2004

- Non Fiksi Jalan Raya Pos, Jalan Deandels, terbit tahun 2005

- Non Fiksi Kronik Revolusi Indonesia Jilid V, terbit tahun 2014

Penulis: Sarah Rahma Agustin

Editor: Beni Jo & Fitra Firdaus

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id