tirto.id - Peristiwa 30 September 1965 tidak berlebihan agaknya disebut sebagai salah satu momen pergantian wajah Republik ini. Usai kemerdekaan mampu direngkuh pada 17 Agustus 1945, kejadian yang hari ini dikenal sebagai peristiwa G30S itu, menjadi episentrum dari berbagai deretan peristiwa besar yang membentuk sejarah Indonesia.

Deretan yang diwarnai banyak darah, dan temaram narasi sejarah tunggal yang berusaha menutup-nutupinya.

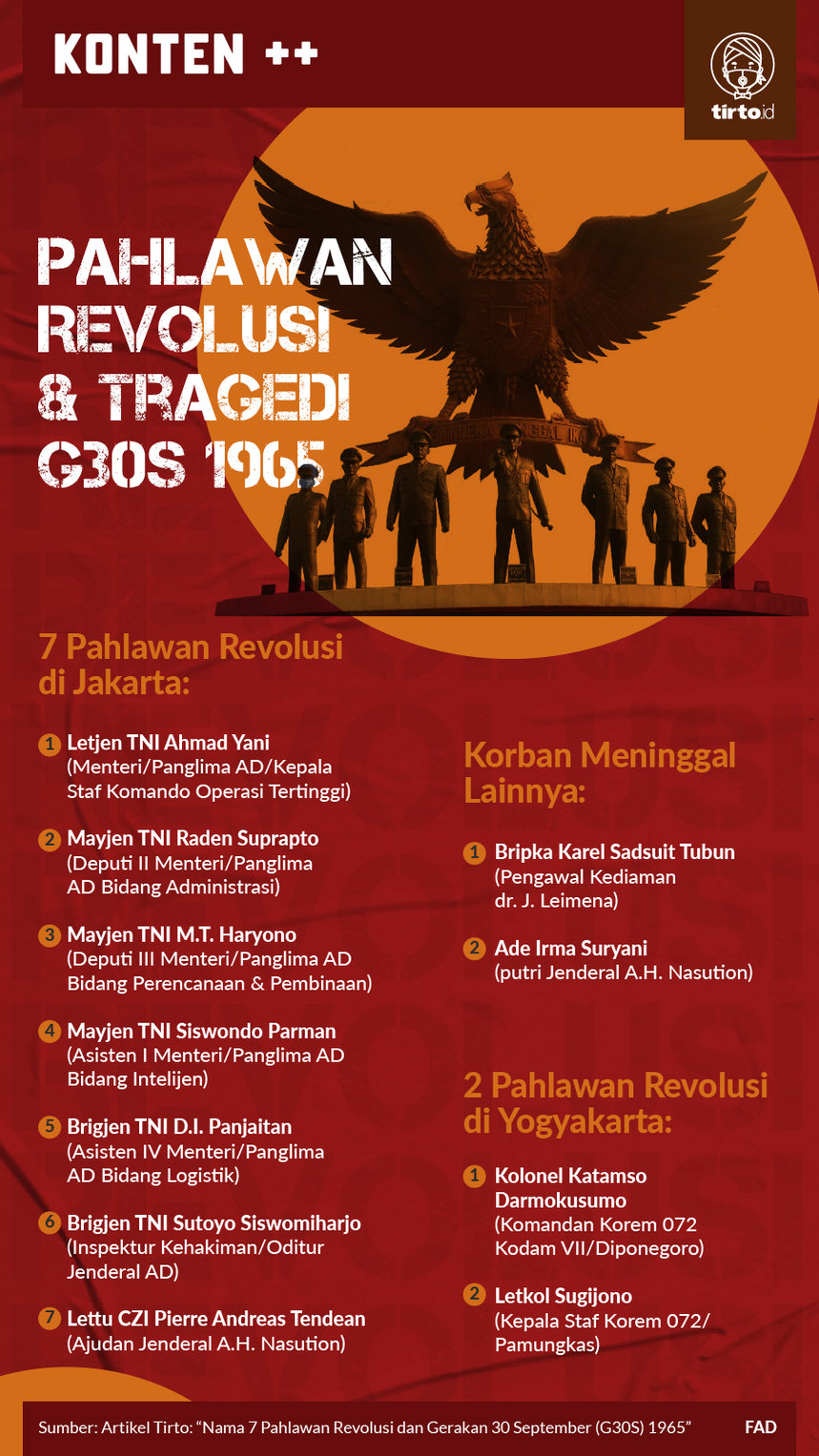

G30S merupakan peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal serta satu perwira Angkatan Darat (AD). Mereka yang tewas dibunuh, meliputi: Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Harjono, Mayjen S.Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo.

Peristiwa ini juga menewaskan dua anak buah Jenderal A.H Nasution, yakni Kapten Pierre Tendean dan AIP II K.S. Tubun, seturut anak perempuan dari Jenderal Nasution sendiri, Ade Irma Suryani. Tidak cuma di Jakarta, peristiwa demikian turut meletus di Yogyakarta, yang menewaskan Brigjen Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

Pasukan Cakrabirawa alias pasukan pengamanan Presiden Sukarno saat itu, terlibat dalam peristiwa ini sebagai eksekutor. Ada sebagian anggota atau pemimpin Pasukan Cakrabirawa yang ditengarai terlibat dengan peristiwa G30S 1965. Semisal, Letkol Inf Untung Syamsuri (Komandan Batalyon I Cakrabirawa), Lettu Doel Arif (Komandan Resimen Cakrabirawa), Pelda Djahurub, Sersan Mayor Bungkus, Serda Raswad, dan lainnya.

Menjelang malam 30 September 1965, Letkol Untung selaku Komandan G30S dibantu Lettu Doel Arif mengumpulkan sejumlah prajurit Resimen Cakrabirawa, yakni sekitar 60 orang. Artinya, dari total 3.000 orang anggota Pasukan Cakrabirawa, hanya dua persen saja yang ditengarai terlibat G30S.

Sebagian dari mereka disebut tidak paham misi sebenarnya yang akan dijalankan. Mereka hanya tahu bahwa ada perintah menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal.

“Saya dapat perintah dari komandan batalyon untuk memberikan briefing. Misi kita adalah menggagalkan kudeta Dewan Jenderal,” kata Dul Arif dalam ingatan Mayor Bungkus, yang kemudian menyampaikannya kepada Benedict Anderson dalam sebuah wawancara, yang dimuat dalam Jurnal Indonesia (Oktober 2004).

Belakangan, Partai Komunis Indonesia (PKI) ditunjuk sebagai dalang peristiwa G30S. Hal ini mengekalkan sebutan yang lumrah diketahui masyarakat luas sejak era Orde Baru terhadap peristiwa penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan satu perwira sebagai “G30S/PKI”.

Salah satu sejarawan yang menyebut PKI dalang di balik G30S yakni Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, melalui bukunya berjudul Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S/PKI di Indonesia (1968).

Buku ini juga dijadikan referensi pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI yang digarap Arifin C. Noer. Film yang disebut-sebut sebagai propaganda Orde Baru untuk mengekalkan kekuasaan Soeharto dan antikomunisme.

Penyebaran informasi terkait teori dalang G30S/PKI bersifat terpusat dan masif. Alhasil, teori PKI ini dengan mudah menyebar ke buku-buku mata pelajaran Sejarah di sekolah. Bahkan, Sekretariat Negara Republik Indonesia merilis buku Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya (1994).

Dalam kata pengantarnya, buku tanpa nama penulis itu berstatus “Buku Putih”. Penyebutan tersebut diartikan sebagai sikap resmi institusi negara, dalam hal ini terhadap G30S. Pendek kata, dengan mencantumkan "PKI", Orde Baru menyebut bahwa PKI merupakan dalang dari peristiwa G30S dan melahirkan hingga menyebarluaskan sematan “G30S/PKI” hingga kini.

Sebutan G30S/PKI hingga kini masih dipakai dalam sejumlah publikasi resmi pemerintah RI. Asvi Warman Adam, sejarawan sekaligus peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui artikel "Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965" dalam Jurnal Archipel (2018) menuliskan bahwa istilah penyebutan G30S/PKI muncul sejak tahun 1966.

Pada akhirnya, peristiwa G30S membawa rentetan kejadian besar yang berbau petaka. Usai PKI ditunjuk sebagai “biang keladi” dan pengkhianat pada peristiwa G30S, terjadi perburuan PKI serta simpatisannya untuk ‘dibasmi’ secara massal di pelbagai daerah. Mereka dibunuh tanpa peradilan, dan juga dijadikan sebagai tahanan politik secara sewenang-wenang.

Selain itu, terjadi pembubaran dan pelarangan segala hal berbau PKI, paham komunisme, marxisme, dan leninisme melalui TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Peristiwa G30S juga menjadi awal mula kejatuhan kekuasaan Sukarno, dan perlahan melahirkan Orde Baru yang berada di dalam genggaman Soeharto.

Hegemoni narasi sejarah tunggal yang lahir sejak Orde Baru itulah yang sampai kini awet dan masih dapat dirasakan dampaknya. Selain karena narasi tunggal ini membeku menjadi sebuah ‘sejarah resmi’, Orde Baru mengemas narasi tersebut dalam balutan propaganda via sinema hingga buku pelajaran sekolah.

Tak ayal hingga hari ini kita masih menemukan semacam "fobia" terhadap hal-hal berbau ‘kiri’, palu-arit, hingga buku serta film terkait peristiwa 1965 yang tidak hendak tunduk pada narasi sejarah tunggal Orde Baru. Selain menyisakan trauma, Orde Baru sukses melahirkan satu musuh bersama.

Dalam wawancara bersama IndoProgress pada 2012 silam, John Roosa, penulis buku Dalih Pembunuhan Massal dan Riwayat Terkubur, menyatakan peristiwa pembantaian 1965-1966 membentuk kebencian terhadap sesama orang Indonesia, menjadi basis untuk menentukan siapa warga negara yang jahat dan baik. Menurut Roosa dampak peristiwa itu masih bisa dirasakan: identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah kejadian 1965.

“Semangat anti-kolonialisme hilang dan anti-komunisme menjadi dasar identitas bangsa,” ujar dia.

Menguji Narasi Tunggal

Setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan lengsernya Presiden Suharto atau Orde Baru selama 32 tahun berkuasa, teori soal dalang sampai peristiwa berdarah seputar September 1965 mulai didekati dengan berbagai sudut pandang alternatif. Sudah banyak bermunculan penelitian, buku, film, hingga diskusi-diskusi yang berfokus kepada kontra-narasi sejarah era Orde Baru terhadap peristiwa G30S.

Selain bermunculan teori baru soal dalang peristiwa G30S, diskursus soal peristiwa ini sejak era Reformasi juga kian bergeser pada pencarian keadilan, pengungkapan fakta, dan upaya rekonsiliasi bagi korban peristiwa 1965-1966. Hal ini membuka peluang-peluang baru untuk tidak mengubur dalam-dalam klaim sejarah yang berusaha dikuasai satu pihak tertentu saja.

Hilmar Farid dalam artikel “G-30-S dan Pembunuhan Massal 1965-66” (2008) menyatakan, kekacauan dalam debat mengenai G30S bersumber dari pencampuradukan fakta, fiksi dan fantasi. Antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang diceritakan atau dibayangkan/diharapkan orang telah terjadi.

Di pusat kekacauan ini adalah penguasa Orde Baru yang menjadikan tafsirnya yang penuh dengan fiksi dan fantasi sebagai sejarah resmi yang tidak boleh dibantah.

“Orde Baru bersikeras mempertahankan tafsirnya mengenai peristiwa G30S karena semua tindakannya untuk menghabisi PKI–mulai dari menangkapi dan menghukum sebagian pemimpin dan membunuh ratusan ribu orang–bersandar pada sejarah resmi itu,” tulis Hilmar.

Sejak 1998, banyak medium baru seperti film hingga buku hasil penelitian bertema seputar 1965 telah diproduksi sebagai upaya tandingan sejarah resmi yang tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit proses rekonsiliasi. Gerry van Klinken dalam artikel, ‘The Battle for History After Soeharto,’ menyebutnya sebagai bagian euforia kebebasan dari kekuasaan rezim.

Perubahan pandangan generasi muda saat ini terhadap narasi sejarah tunggal terkait G30S itu misalnya terpotret dari hasil survei mandiri Tirto dengan Jakpat pada 2017 lalu. Kala itu, Tirto mencoba menangkap pandangan kelompok muda, generasi millenial terhadap rencana pembuatan versi baru film “Penumpasan Pengkhianatan G 30 S/PKI”.

Alhasil, generasi milenial setuju dengan usulan yang saat itu dilontarkan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, agar dilakukan pembuatan ulang film G30S/PKI. Hal ini terlihat dari 77,35 persen responden yang menyetujui rencana remake film tersebut. Sebagai konteks, saat itu Panglima TNI yang masih dipimpin Gatot Nurmantyo, memerintahkan jajarannya di seluruh daerah menggelar nonton bareng (nobar) film ini.

Menariknya, mayoritas responden muda yang setuju itu beralasan bahwa pembuatan ulang film G30S perlu dilakukan untuk mengingat kembali sejarah PKI/komunisme di Indonesia. Sikap kritis juga tampak dari kubu penolak, mayoritas milenial Indonesia yang tidak setuju remake film G30S/PKI mendasarkan sikap pada alasan bahwa film baru nanti akan menjadi propaganda tanpa adanya pelurusan sejarah (52,42 persen).

Dihubungi Tirto, sejarawan dan peneliti BRIN, Asvi Warman Adam, menilai generasi muda hari ini dalam rentang usai 20-40 tahun cenderung tidak termakan narasi G30S kontra PKI. Ia menilai generasi pro dan kontra PKI dalam pusaran G30S masih kuat terjadi hari ini pada generasi usia 60-80 tahun.

“Semakin kurang dan berkurang pada generasi muda,” kata Asvi kepada Tirto, Selasa (23/9/2025).

Menurut Asvi, keberagaman sumber alternatif bagi kaum muda hari ini memahami peristiwa G30S menjadi penting untuk memelihara sikap kritis. Hal ini, kata Asvi, modal menghadapi berbagai persoalan hari ini dan masa depan.

Pasalnya, meskipun berbagai sumber alternatif dalam memahami sejarah peristiwa G30S bertebaran, Asvi melihat gelagat memelihara narasi sejarah tunggal itu masih muncul dari sisi kekuasaan. Jargon bahaya laten PKI masih terus diedarkan di ruang publik tanpa dasar dan sumber yang kredibel.

“Karena versi Orba masih terus disebarkan. Masih ada yang ingin putar film Pengkhianatan G30S/PKI. Bahkan paling belakangan, buku SNI baru kembali memakai istilah G30S/PKI,” ujar Asvi.

Pandangan kaum muda hari ini soal peristiwa G30S memang masih diwarnai dengan bekas propaganda Orba. Hal ini terpotret dari hasil penelitian Himawan dan Undiana (2021) dalam Jurnal Cinematology yang berjudul 'Pandangan Mahasiswa Terhadap Film Pengkhianatan G30S/PKI'.

Menggunakan sample kecil, setidaknya penelitian ini menunjukkan preferensi sebagaian masyarakat terkait kejadian tersebut. Dari 30 responden penelitian itu didapati, mayoritas menggambarkan peristiwa G30S sebagai pembunuhan keji.

Menurut peneliti, hasil ini terkait dengan narasi sejarah yang terbangun lewat film G30S/PKI. Bila dikaji secara objektif, kata mereka, memang benar terjadi pembunuhan pada peristiwa tersebut. Namun dalam film Pengkhianatan G30S/PKI, unsur keji lebih ditonjolkan, seperti adegan para jenderal dipukuli, dicukil matanya, dipotong kemaluannya, dipotong tubuhnya, hingga dibeset-beset dengan pisau silet atau pisau kecil.

“Bahwasanya pada faktanya, tidak ada penyiksaan terhadap para jenderal,” tulis peneliti.

Sisa-sisa narasi tunggal Orde Baru ini yang seakan membuat PKI menjadi semacam ‘hantu’ yang dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk dikendarai sebagai agenda politik pihak tertentu. Ini nampak terlihat dari hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disaring sejak 2016 hingga September 2020.

Isu kebangkitan PKI selalu muncul dan menjadi isu seksi menjelang kontestasi politik. Namun, hasil survei mengungkap, hanya 14 persen warga Indonesia yang percaya bahwa ada kebangkitan PKI di Indonesia saat itu.

Namun temuan survei yang dilangsungkan terakhir pada periode 23-26 September 2020 itu menunjukkan dalam empat tahun terakhir, sejak 2016, persentase warga yang percaya bahwa terjadi kebangkitan PKI hanyalah berkisar di angka 10-16 persen.

Dibaca dari sudut yang lain, artinya memang ada orang-orang yang percaya PKI masih bisa bangkit, meskipun jumlahnya sangat kecil saban tahun.

SMRC menemukan, pada kelompok yang percaya bahwa memang ada isu kebangkitan PKI, 79 persen menilai kebangkitan PKI merupakan ancaman. Lebih jauh lagi, mayoritas (69 persen) responden yang menilai PKI menjadi ancaman, menganggap pemerintah kurang/tidak tegas sama sekali atas ancaman tersebut.

Karenanya, arus informasi sejarah yang saat ini subur lewat berbagai medium seperti film, buku, hingga artikel media massa sesungguhnya berpotensi menghindarkan anak muda dari suatu kejumudan. Sejarah sebagaimana G30S, tak semata dipandang sebagai teks mati dari pemerintah semata, namun juga lapangan akademis yang membuka banyak alternatif lain.

Sejarawan dan pendiri Komunitas Historia Indonesia, Asep Kambali, menilai narasi alternatif yang membahas peristiwa G30S di luar sudut pandang Orde Baru membawa manfaat bagi anak muda hari ini untuk bersikap adil terhadap fakta, manusia serta peristiwa masa lalu. Ini jadi penanda penting untuk mendalami suatu peristiwa sejarah dengan sikap independen.

Kesadaran sejarah yang multi-angle, kata Asep, bisa menjadi benteng nalar bagi generasi muda. Bukan berarti semata-mata membantah narasi yang selama ini tercipta, namun justru membawa banyak pintu-pintu baru mendalami peristiwa G30S dari luar kacamata penguasa.

“Membuka ruang diskusi, menumbuhkan refleksi kritis dan ruang empati dan sebagainya. Meskipun dia bukan pengganti arsip, setidaknya itu menjadi gerbang masuk untuk diskusi publik yang lebih kritis, lebih luas,” ucap Asep kepada wartawan Tirto, Selasa (23/9/2025).

Penulis: Mochammad Fajar Nur

Editor: Alfons Yoshio Hartanto

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id