tirto.id - Tepat di jantung distrik keuangan New York, sekelompok orang memutuskan tinggal di sebuah taman kecil bernama Zuccotti Park. Mereka tidak bersenjata, tidak meneriakkan slogan revolusi, dan tidak menunjuk satu pun pemimpin. Mereka hanya duduk, berdiskusi, dan bertahan.

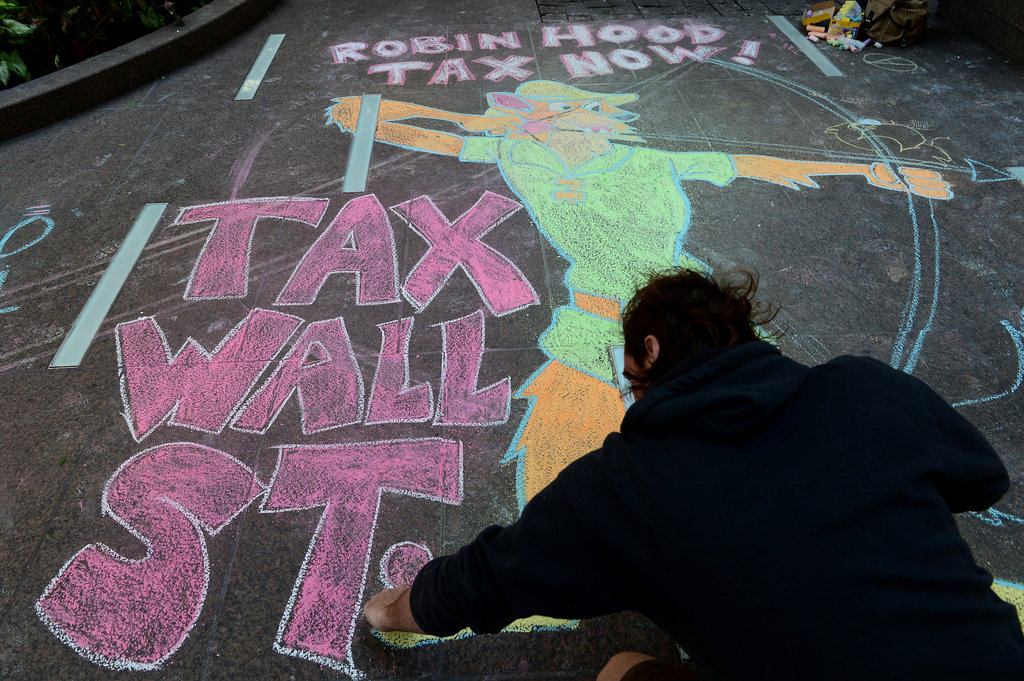

Di tengah gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kapitalisme global, mereka menelurkan gerakan yang menolak untuk tunduk pada logika pasar: Occupy Wall Street. Gerakan tersebut bukan dimulai dari partai atau organisasi besar, melainkan dari rasa muak yang merembes pelan-pelan ke kehidupan sehari-hari.

Ketimpangan ekonomi, utang pendidikan, krisis perumahan, dan sistem politik yang dianggap terlalu akrab dengan korporasi, semuanya menjadi bara yang menyulut api perlawanan. Film dokumenter Rise Like Lions- Occupy Wall Street and the Seeds of Revolution (2011) menangkap momen-momen itu: wajah-wajah lelah yang tetap bertahan, rapat umum yang berlangsung tanpa mikrofon, dan benturan antara idealisme warga dengan aparat negara.

Pemerintah malah memperburuk keadaan. Mereka menyuntikkan ratusan miliar dolar dana publik untuk menyelamatkan bank-bank besar lewat program Troubled Asset Relief Program (TARP) senilai 700 miliar dolar. Padahal di sisi lain, warga menghadapi penyitaan dan pengangguran. Maka itu, muncullah anggapan bahwa sistem hanya berpihak pada orang kaya, menciptakan ketimpangan aturan yang mencolok.

Tak hanya itu, keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Citizens United pada 2010 menambah bara. Perusahaan dan serikat pekerja diberi ruang tak terbatas untuk membiayai kampanye politik. Banyak orang menganggapnya sebagai upaya legalisasi korupsi, memperkuat hubungan antara uang dan kekuasaan.

Gabungan dari krisis ekonomi, dana talangan, dan keputusan hukum, itulah yang memicu krisis kepercayaan terhadap sistem. Occupy Wall Street bukan sekadar protes soal uang, tapi penolakan terhadap ketidakadilan yang dirasa makin dilembagakan.

Kami adalah 99 Persen

Di tengah gelombang ketidakpuasan publik, ajakan sederhana dari majalah anti-konsumerisme yang berbasis di Kanada, Adbusters, menjadi pemicu gerakan Occupy Wall Street. Pada 13 Juli 2011, mereka merilis poster bergambar penari balet di atas patung banteng Wall Street, disertai tagar #occupywallstreet. Seruan tersebut meniru taktik media sosial yang sukses di Mesir dan Spanyol, sekaligus menanamkan semangat solidaritas global.

Ajakan itu menyebar cepat lewat Twitter (sekarang X) dan forum digital. Dukungan dari kelompok peretas Anonymous pada Agustus memperkuat logistik dan visibilitas gerakan. Tanpa pemimpin formal, aktivisme siber menjadi tulang punggung mobilisasi.

Pada 17 September 2011, sekitar seribu orang berkumpul di Lower Manhattan. Rencana awal untuk menduduki lokasi ikonik digagalkan polisi. Hal itu membuat mereka berpindah ke Zuccotti Park, berjarak dua blok dari Wall Street.

Kepindahan itu, meski tak direncanakan, memberi keuntungan strategis. Zuccotti adalah ruang publik milik swasta, bukan taman kota biasa. Karena status hukumnya yang unik, polisi tak bisa mengusir massa tanpa izin pemilik lahan. Celah hukum itu memungkinkan pendudukan 24 jam penuh, memberi waktu bagi pengunjuk rasa membangun tenda, infrastruktur, dan menarik perhatian media.

“Jika kita kehilangan Amerika Serikat, kita kehilangan dunia karena elit 1 persen akan terus menjadi kaya,” ujar seorang demonstran, dikutip dalam film dokumenter lainnya, Occupy: The Movie (2012).

Slogan “Kami adalah 99 persen” menyebar. Ia merangkum keluhan kompleks menjadi narasi yang sederhana dan kuat, mengubah cara Amerika berbicara tentang ketimpangan. Ia menciptakan identitas kolektif luas, yang berdiri berseberangan dari segelintir elit kaya dan penguasa.

Resonansinya bukan hanya emosional, tapi juga berbasis data. Pada Mei 2011, ekonom Joseph Stiglitz menulis, 1 persen teratas menguasai 40 persen kekayaan dan hampir seperempat pendapatan nasional. Ia menegaskan bahwa ketimpangan tersebut bukan sekadar imbas pasar, melainkan kegagalan politik.

Occupy Wall Street diikuti oleh masyarakat dengan beragam latar belakang. Meski banyak anak muda, studi demografis menunjukkan mayoritas pesertanya berpendidikan tinggi dan berasal dari kelas menengah. Sebagian lain bahkan dari keluarga berpenghasilan tinggi lebih dari 100 ribu dolar per tahun.

Keunggulan gerakan tersebut terletak inklusivitasnya mewadahi banyak tuntutan. Dari utang mahasiswa hingga isu lingkungan, semua bisa merasa terwakili. Karena tidak membatasi diri pada tuntutan sempit, ia mampu menyatukan banyak suara dalam satu perlawanan.

Selama 58 hari, Zuccotti Park, yang dijuluki “Liberty Square” oleh para demonstran, berubah menjadi laboratorium sosial. Ada dapur umum, perpustakaan, pos medis, bahkan akses internet gratis. Semua berjalan berkat donasi dari simpatisan global.

Pusat kehidupan politiknya adalah Majelis Umum (General Assembly), forum rutin yang menggunakan konsensus untuk mengambil keputusan. Tanpa pengeras suara, mereka menciptakan “mikrofon manusia”; kerumunan secara otomatis mengulang kata-kata pembicara agar terdengar luas. Mereka juga memakai sinyal tangan untuk komunikasi non-verbal sehingga menciptakan ruang partisipatif yang inklusif lagi intens.

Jeremy Brecher, penulis buku yang ketika itu ikut dalam gerakan, menilai pendudukan tersebut bukan hanya alat protes, tapi wujud nyata dari sistem non-hierarkis dan anti-kapitalis. Fokusnya bukan pada tuntutan kebijakan, tapi pada cara hidup alternatif yang sedang dijalankan.

Aksi Damai "Tanpa Tuntutan" Dipukul Tindak Represif

Salah satu keputusan paling kontroversial dari Occupy Wall Street adalah menolak membuat daftar tuntutan formal.

Bagi banyak orang, kesepakatan tersebut dianggap sebagai kelemahan atau ketidakmatangan politik. Akan tetapi, bagi massa aksi, itu adalah pilihan ideologis. Mengajukan tuntutan berarti mengakui legitimasi sistem politik yang mereka anggap sudah rusak dan dikuasai korporasi. Fokus mereka adalah aksi langsung, bukan petisi perubahan, sebab sistemnya dianggap sudah rusak secara fundamental.

Sebagai gantinya, pada 29 September 2011, Majelis Umum New York merilis “Deklarasi Pendudukan”; berisi daftar keluhan, bukan solusi. Isinya menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan: penyitaan rumah, bonus eksekutif di tengah krisis, utang mahasiswa, manipulasi politik oleh korporasi. Deklarasi itu adalah dakwaan moral terhadap sistem yang menempatkan keuntungan di atas manusia.

Namun, perbedaan pendapat di ranah horizontal muncul setelah “Deklarasi 99 Persen” dirilis oleh sebagian lain dari pendemo. Isinya adalah tuntutan kebijakan konkret. Tak pelak, Majelis Umum Occupy Wall Street dan Occupy Philadelphia menolak keras dokumen itu, menganggapnya sebagai upaya membajak gerakan dan memaksakan agenda dari atas.

Selain idealis, sikap tanpa tuntutan juga cerdas secara taktis. Ia melindungi gerakan dari jebakan teknis dan menjaga keberagaman peserta. Media dan politisi dipaksa fokus pada akar masalah: ketimpangan. Strategi tersebut berhasil menggeser wacana nasional ke isu yang kerap diabaikan oleh akademisi dan pembuat kebijakan.

Ketiadaan tuntutan bukan berarti apolitis. Justru itulah bentuk intervensi politik yang berbeda, lebih reflektif, luas, dan menggugah secara budaya.

Saat pengaruh Occupy Wall Street makin besar, respons negara, terutama dari Departemen Kepolisian New York, menjadi makin keras. Salah satu insiden awal yang memicu perhatian luas terjadi pada 24 September 2011, ketika perwira menyemprotkan merica ke demonstran perempuan yang telah dikepung. Videonya viral dan memicu kemarahan publik serta menarik sorotan media yang sebelumnya tidak acuh.

Puncak konfrontasi terjadi pada 1 Oktober. Lebih dari 700 orang ditangkap di Jembatan Brooklyn. Menurut para pengunjuk rasa, polisi sengaja mengarahkan mereka ke badan jalan, lalu menjebak dan menangkap secara massal. Taktik tersebut dikenal sebagai “kettling”.

Serangkaian penangkapan itu memicu gugatan hukum besar yang disebut "Garcia v. Bloomberg". Garcia merujuk pada salah satu penggugat sekaligus demonstran yang ditangkap pada 1 Oktober. Adapun Bloomberg merujuk pada pihak yang dituntut, yakni Michael Bloomberg yang menjabat wali kota New York saat itu.

Menariknya, represi aparat justru memperkuat gerakan. Kekerasan terhadap aksi damai itu membenarkan klaim bahwa sistem memang represif. Hal itu juga menarik simpati dan pendemo baru.

Pendudukan fisik berakhir pada 15 November 2011, saat Departemen Kepolisian New York menggerebek Zuccotti Park atas perintah Bloomberg. Ratusan petugas membongkar tenda, menangkap sekitar 200 orang, serta menghancurkan berbagai properti, termasuk perpustakaan berisi 5.000 buku.

Pada masa berikutnya, status hukum Zuccotti Park sebagai "ruang publik yang dimiliki secara swasta" mulai diperketat. Gerakan Occupy Wall Street, dengan mengaktifkan ruang kota sebagai tempat ekspresi politik, secara tak sengaja memicu kebijakan baru yang membatasi kemungkinan protes serupa di masa depan.

Diaspora Occupy

Meski pendudukan Zuccotti Park hanya berlangsung dua bulan, warisan Occupy Wall Street jauh lebih tahan lama. Dampaknya terasa jelas dalam politik elektoral. Misalnya, kampanye Bernie Sanders pada 2016 dan 2020 banyak dipengaruhi oleh bahasa dan semangat Occupy.

Sanders mengangkat isu ketimpangan, utang mahasiswa, dan kekuasaan korporat. Ia bahkan berhasil memobilisasi generasi muda yang tergiur oleh kampanyenya. Terlepas dari kontroversinya, pengaruh Occupy tetap tak terbantahkan.

Pengaruh Occupy Wall Street menyebar cepat ke seluruh dunia. Dalam hitungan minggu setelah 17 September 2011, model Occupy—pendudukan ruang publik, struktur tanpa pemimpin, dan pesan anti-elit—menginspirasi aksi di 951 kota di 82 negara. Puncaknya terjadi pada 15 Oktober: aksi serentak di lebih dari 900 kota, termasuk London, Roma, Frankfurt, Sydney, dan Hong Kong.

Model Occupy terbukti fleksibel dan mudah diadaptasi. Ia menjadi semacam templat baru bagi gerakan protes karena sifatnya dapat disesuaikan dengan konteks lokal.

Occupy Oakland, misalnya, jauh lebih konfrontatif. Gerakan tersebut berakar pada isu kebrutalan polisi yang kemudian disebut sebagai "Gerakan Oscar Grant", sesuai nama korban kekerasan aparat di sana. Aksi paling menonjolnya adalah Pemogokan Umum pada 2 November 2011 yang berhasil menutup Pelabuhan Oakland.

Di sisi lain, pendudukan di Hong Kong (dikenal sebagai Gerakan Payung) mengadopsi strategi Occupy untuk tujuan berbeda, yakni menuntut hak pilih universal. Gerakan tersebut lebih terorganisasi dengan tuntutan jelas dan populer.

Energi dari Zuccotti Park juga melahirkan inisiatif baru. Sebagai misal, saat Badai Sandy melanda New York, para "veteran" Occupy Wall Street membentuk Occupy Sandy, jaringan bantuan yang bergerak cepat dan efisien, bahkan melampaui lembaga besar seperti Palang Merah.

Demikian pula kelompok Strike Debt yang berkembang menjadi The Debt Collective. Mereka mengorganisasi pemogokan utang dan mendorong penghapusan utang mahasiswa ke dalam arus utama politik.

Dalam retrospeksi, kegagalan Occupy Wall Street sebagai gerakan politik tradisional justru menjadi kekuatan. Tanpa tuntutan legislatif yang kaku, ide-idenya bebas menyebar dan diadopsi oleh gerakan lain. Runtuhnya struktur fisik membuka ruang bagi semangatnya untuk hidup lebih lama, menjadi katalis budaya yang membentuk politik progresif selama satu dekade.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id