tirto.id - Kediktatoran Jorge Rafael Videla di Argentina selama 1976-1983 menyiratkan banyak darah korban jiwa. Itulah yang memicu gelombang protes masif, khususnya dari kelompok pejuang HAM bernama Asociación Madres de Plaza de Mayo, atau banyak dikenal oleh kalangan aktivis Indonesia sebagai Ibu-Ibu Plaza de Mayo.

Kelompok itu sebagian besar beranggotakan para ibu yang menuntut agar anaknya dikembalikan (dari penghilangan paksa) serta kejelasan nasib ribuan korban lainnya.

Aksi perdana Ibu-Ibu Plaza de Mayo berlangsung pada 30 April 1977, diinisiasi oleh 14 perempuan. Berangsur konsisten selama 48 tahun, mereka tak pernah absen menghadap Istana Kepresidenan Casa Rosada, Buenos Aires, setiap Kamis, pukul 03.30 sore waktu setempat.

Sembari mengenakan saput kepala putih dan membopong foto-foto anak mereka, Ibu-Ibu Plaza de Mayo mengubah lanskap politik dunia. Mereka tak sekadar melawan lupa, melainkan menolak rekonsiliasi keadilan tanpa ujung. Kisah perjuangan mereka telah menginspirasi dunia tanpa kenal takut melawan tirani dan lupa.

Setidak-tidaknya di Indonesia, kisah Ibu-Ibu Plaza de Mayo menginspirasi dua gerakan perlawanan atas pelanggaran HAM: Suara Ibu Peduli (SIP) dan Aksi Kamisan.

Dari YJP sampai SIP

Pengasahan ide demonstrasi SIP dimotori oleh Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) sejak November 1997. Waktu itu, YJP tengah giat-giatnya mengumandangkan Zero Tolerance, kampanye antikekerasan terhadap perempuan.

Zero tolerance merupakan proyek kecil-kecilan kolaborasi dengan UNIFEM (kini UN Women), suborganisasi PBB yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak.

Rupanya, proyek itu menyulut gemuruh dalam diskursus internal YJP. Sejurus kemudian, staf YJP bernama Nur Iman Subono menceletuk soal perjuangan “Ibu-ibu Plaza de Mayo”.

“Cerita ibu-ibu Plaza de Mayo begitu mengesankan dan menjadi topik pembicaraan terus-menerus di YJP,” tulis Gadis Arivia, salah satu pendiri YJP dan inisiator SIP, dalam makalah “Politik Representasi Suara Ibu Peduli”.

Dari sana, terlintas ide dari Gadis Arivia untuk mengajak beberapa kolega YJP lainnya membikin gerakan politik yang melibatkan para perempuan. Selain Nur Iman Subono, bergabung pula Karlina Leksono-Supelli dan seorang kawan dari Korea bernama Eun Sook.

Ide itu bergulir, menggaet beberapa aktivis perempuan, dan akhirnya mencapai mufakatnya di kantor YJP, Gedung BOR Megaria, pada 13 Februari 1998. YJP membentuk SIP, wadah politik untuk perempuan berdemokrasi.

Tajuk awalnya bukan lagi sekadar "main di pinggir jurang", melainkan berdemonstrasi dengan satu tujuan melawan rezim Orde Baru, menjatuhkan Soeharto.

Pertemuan pertama SIP dihadiri sekitar 15 orang, di antaranya Myra Diarsi (Rumah Ibu), Julia Suryakusuma, Robin Bush (mahasiswa asal AS yang bekerja di Asia Foundation), Yuniyanti Chuzaifah, Tati Krisnawaty, Salma Safitri (Solidaritas Perempuan), serta kawan-kawan perempuan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, termasuk Iyik. Selain itu, pertemuan itu dihadiri oleh seluruh staf YJP, seperti Nur Iman Subono, Karlina Leksono-Supelli, Umi Lasmina, Liza Hafidz, dan Nazaruddin.

Berkamuflase dengan Bahasa dan Tanda

Bukan hanya Soeharto yang mampu memainkan politik eufemisme, seperti peyorasi kata buruh menjadi pekerja dan karyawan agar berkonotasi lebih “layak”. SIP juga melakonkan politik serupa. Mereka memilih berkamuflase di balik kata ibu-ibu sebagai bentuk strategi politis.

Sempat mencuat usulan perempuan dan wanita dalam mufakat, karena Soeharto lebih menyukai diksi itu—terlihat dalam penggunaan nama Dharma Wanita. Namun diksi ibu-ibu dirasa lebih tepat, terlebih setelah berkaca pada ilhamnya yang berasal dari studi “Ibu-ibu Plaza de Mayo”.

Mereka juga tak bisa blakblakan menenteng spanduk “Turunkan Soeharto” dalam aksi demonstrasi. Makanya, SIP memutuskan isyarat lain yang dapat mengelabui endusan aparat rezim Soeharto.

Ketika mengetahui kompleks perumahannya di kawasan Jalan Gatot Subroto mengalami kelangkaan susu lantaran kenaikan harga mencapai 400 persen, Gadis Arivia tercetus ide untuk melontarkan penggunaan susu sebagai “tanda”.

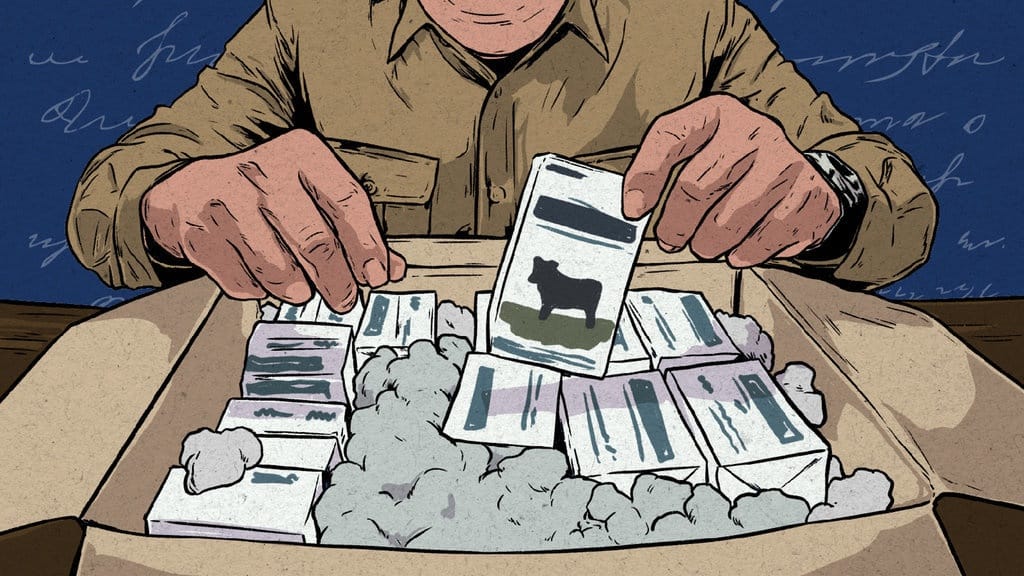

Setelah melalui pertimbangan matang, pada 20 Februari, SIP memilih menggunakan persuasi “jual susu murah” demi mengumandangkan protes klandestin berselimut “tanda” interpretasi domestik.

Akan tetapi, permainan “tanda” merupakan bentuk kamuflase politik dan representasi demokrasi. Ia tidak kemudian berhenti pada praksis domestik ibu-ibu, sebagaimana peran ibu yang dimafhumi Orde Baru.

Surat kabar Kompas edisi Sabtu (21/2/1998) memberitakan jalan politik kamuflase SIP. Pada intinya, strategi menjual susu murah digaungkan untuk meraup “bukti” dan rekayasa bahwa SIP betul-betul prihatin tentang kelangkaan dan kenaikan harga produk susu. Di balik itu, tersirat pula rencana demonstrasi selanjutnya supaya benar-benar mantap.

Tak ternyana, peminat susu murah membludak. Bahkan baru berselang sehari setelah penjualan diumumkan, kantor YJP digeruduk massa yang berebut susu murah. Berita positifnya, justru dari luapan massa itu muncul wajah-wajah baru yang turut bergabung, seperti Dina (Walhi), Agung Putri (ELSAM), Riga Adiwongso (FE UI), Toety Heraty Noerhadi (Pendiri YJP dan dosen Filsafat UI), Gayatri, Nursjahbani Kacasungkana, Ita F. Nadia, Kartini Sjahrir (antropolog), dan lain-lain.

Serasa tak mengenal kamus capek, segera di malam harinya SIP menghelat rapat kembali. Kali ini, mereka benar-benar ingin menunjukkan taringnya dan siaga satu berdemonstrasi secara terbuka.

SIP menetapkan Bundaran HI sebagai lokasi demonstrasi. Lokasi itu dipilih lantaran letak strategisnya, melting pot bertemunya peserta demonstrasi dari berbagai penjuru Jakarta.

Para demonstran SIP memilih kode seragam pakaian kantor. Itu dilakukan agar dapat menarik simpati buruh lain yang turut melenggang di sekitar Bundaran HI. Mereka menjinjing tas kantor yang berisikan poster-poster protes dan bunga-bunga.

Dalam salah satu poster, SIP menulis retorika, “Turunkan su ... su!” Suku kata su dalam kalimat itu bisa bermakna susu, tetapi juga sekaligus dapat berarti Suharto, mengingat adanya titik tiga setelah su pertama.

Sebagai upaya antisipasi penyusupan dan menghindari endusan aparat keamanan, SIP juga menggunakan kode “aerobik” dalam setiap rapat, sejak perdana dihelat 13 Februari. Adalah Eun Sook yang mengusulkan kata aerobik untuk menggantikan frasa merancang demonstrasi, sebuah ucapan yang kurang populer di masa itu.

Reformasi Bukan Dimulai Mahasiswa, melainkan Ibu-Ibu

Teknis lapangan dihelat pada Minggu malam, 22 Februari 1998. Forum itu menyepakati Karlina Leksono-Supelli sebagai koordinator lapangan, Julia Suryakusuma menjadi juru bicara, dan Myra Diarsi bertugas menyiapkan segala keperluan aksi, termasuk teks untuk konferensi pers serta lagu yang bakal dinyanyikan.

Esoknya, 23 Februari, para perempuan yang diinisiasi oleh SIP mengitari Bundaran HI. Mereka berdiri dengan lantang, menyerukan orasi, serta membagi-bagi bunga kepada tentara dan pejalan kaki yang berlalu-lalang.

“Ada penyelewengan sejarah kalau dikatakan bahwa reformasi dimulai oleh mahasiswa. Sebetulnya, yang pertama demo itu SIP. Demo mahasiswa kan baru Mei 1998,” ujar Julia Suryakusuma kepada Historia.

Kendati aksi hanya berlangsung 30 menit, itu sudah cukup membikin aparat kelabakan. Tiba-tiba timbul penangkapan yang berlangsung secepat kilat. Karlina, Wilasih (Wiwil, aktivis dari Salatiga), dan Gadis Arivia diangkut ke atas truk tanpa basa-basi.

Ketiganya ditahan semalaman dan dituduh “ditunggangi” oleh kaum oposisi. Dalam pengakuannya, Gadis Arivia menyampaikan, “Salah satu pertanyaan adalah 'apakah kami berkiblat pada ideologi komunis?'”

Sidang diputuskan tanggal 4 Maret. Guna menyambutnya, para tertuduh menyiapkan pleidoi (dalam buku Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, 1999) yang kemudian disampaikan pada 9 Maret, tanggal pemutusan maklumat sidang. Jelasnya: SIP adalah gerakan demokrasi, bukan gerakan subversif.

Meski begitu, ketiganya dinyatakan bersalah melanggar pasal 510 KUHP tentang arak-arakan, didenda Rp2.250. Apabila tak dapat menyanggupinya, mereka akan dijebloskan ke kurungan selama 2 minggu.

Tentu mereka menolak putusan itu. Namun, bagai pulung jatuh setelah tulah, hukuman itu tak pernah terjadi sebab Soeharto telah lengser pada 21 Mei. Sidang putusan pengadilan mereka tak pernah dipersoalkan lagi.

Meski tiga demonstran SIP ditangkap, ibu-ibu lainnya tak gentar. SIP kukuh menggunakan diksi ibu demi mendukung aksi mahasiswa sejak 19 sampai 23 Mei 1998. Salah satunya dengan cara membagikan nasi bungkus.

Setelah Reformasi, SIP senantiasa berkomitmen menjual susu murah demi membantu lonjakan harga pangan dan kebutuhan domestik. Mereka terus mengumpulkan dana selama 1998-1999 dari swadaya dan bantuan masyarakat, dengan total saldo sebesar Rp1.120.541.865.

Dana tersebut digunakan untuk menyalurkan sebanyak 70.576 nasi bungkus, yang dikumpulkan dari sebagian besar warung nasi padang di Jakarta. Ada juga 1.947 boks air mineral, 2.811 boks makanan ringan serta buah-buahan. Jumlah tersebut belum termasuk sumbangan makanan mentah: telur, ayam hidup, dll. Sebagian turut digunakan untuk membiayai dukungan newsletter mahasiswa “Bergerak”, kaos “Reformasi Total”, yang terus berkobar sampai Reformasi benar-benar tuntas.

SIP menegaskan bahwa perempuan dan ibu-ibu dapat menggugat kuasa Orde Baru, serta mampu menyibak jalan Reformasi. Dengan lantang mereka menyerukan, Reformasi bukan hanya sekumpulan teriakan mahasiswa di atap Gedung DPR, tetapi juga derap hangat ibu-ibu yang berani menjaga bara nyali publik.

Aksi di Bundaran HI dan pleidoi di pengadilan melantangkan: Reformasi lahir dari tekad yang menolak bisu, termasuk juga ibu-ibu.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id