tirto.id - Memahami pendidikan dalam pandangan yang lebih luas dapat membantu menemukan keterkaitan pendidikan dengan berbagai aspek kehidupan. Pendidikan tidak hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga cermin dari dinamika sosial.

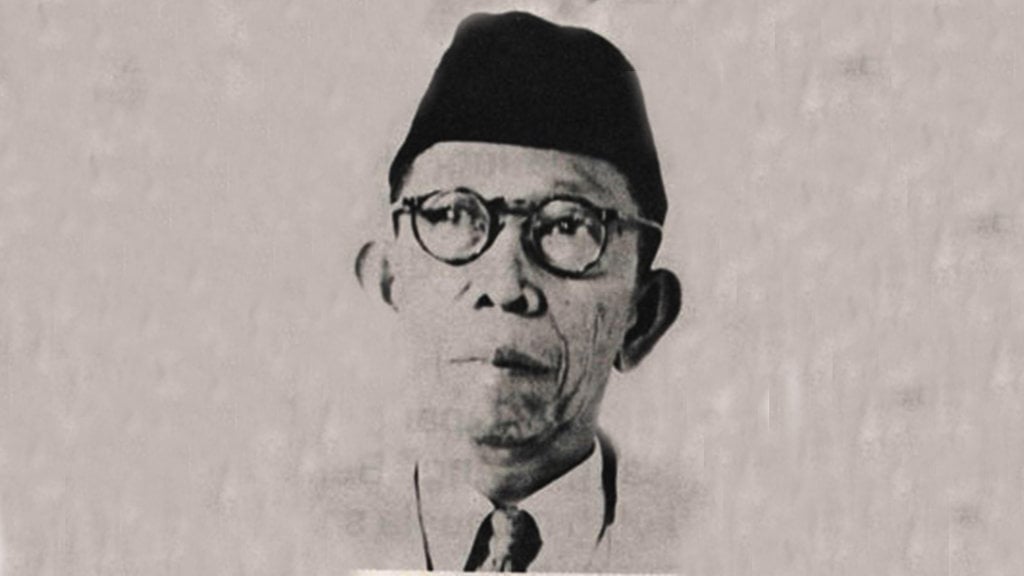

Pemikiran terkait pendidikan ini diusung oleh Ki Hajar Dewantara dan konsep sosiologi dalam pendidikan nasional Indonesia. Ini tercermin dalam hubungan Ki Hajar Dewantara dan konsep sosiologi dalam pendidikan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh penting dalam sejarah bangsa, terutama dalam dunia pendidikan.

Gagasan yang dibawa Ki Hajar Dewantara tidak hanya membentuk fondasi sistem pendidikan, tetapi juga menghadirkan refleksi pandangan sosiologis yang relevan. Konsep sosiologi tertuang dalam semboyan yang dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni:

-Ing ngarsa sung tulada (di muka memberi contoh)

-Ing madya mangun karsa (di tengah membangun cita-cita)

-Tut wuri handayani (mengikuti dan mendukungnya)

Nilai-nilai yang tertuang dalam semboyan di atas mengandung berbagai konsep sosiologi. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sosiologi?

Mengutip E-Modul Sosiologi Kelas X, berdasarkan etimologis asal katanya, istilah ‘sosiologi’ berasal dari dua kata Latin, ‘socius’ yang berarti teman, kawan', dan logos yang berarti 'ilmu'. Dibawa dalam artian yangl ebih luas, sosiologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat.

Singkatnya, sosiologi merupakan ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat (tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakat), serta ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agama, tingkah laku, dan kesenian atau kebudayaan masyarakat tersebut.

Peran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional

Ki Hajar Dewantara merupakan seorang pelopor pendidikan Indonesia. Beliau melakukan pendekatan yang humanis dalam jalan perjuangannya.

Berdasarkan E-Modul berjudul “Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya”, Ki Hajar Dewantara dikenal dan diakui dunia karena kompetensi, keahlian, prestasi dan sumbangsihnya yang luar biasa dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Beliau adalah negarawan, pejuang kebangsaan yang tidak hanya menyampaikan gagasan politik perjuangan, tetapi juga gagasannya dipraktikkan oleh para nasionalis hingga berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ki Hajar Dewantara membawa gagasan mulia bahwa pendidikan tidak hanya mengisi otak, tetapi membentuk karakter, membebaskan pikiran, dan memberdayakan individu agar dapat mengambil peran dalam perubahan sosial. Inilah benang merah antara pemikirannya dan prinsip-prinsip dalam sejarah sosiologi pendidikan.

Ki Hajar Dewantara dan Gagasan Pendidikan yang Humanis

Pengunjung melihat lukisan berjudul Monumen Tut Wuri Handayani, karya Rohadi Cumik yang merupakan salah satu dari 10 lukisan terbaik pada Pameran Lukisan Para Guru se-JABODETABEK, di Museum Bosoeki Abdullah, Jakarta Selatan, Kamis (4/5). ANTARA FOTO/Dodo Karundeng

Ki Hajar Dewantara membawa gagasan pendidikan yang humanis. Ini diwujudkan salah satunya dengan mendirikan Taman Siswa.

Melalui pendidikan Taman Siswa pada tahun 1922, beliau memperjuangkan hak pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama pribumi yang terpinggirkan oleh sistem kolonial. Apalagi sistem pendidikan kolonial begitu materialistik, individualistik, dan intelektualistik.

Diperlukan lawan tanding berupa pendidikan yang humanis dan populis. Tentu yang mengedepankan nilai ‘memayu hayuning bawana’ (memelihara kedamaian dunia).

Berdasarkan E-Modul “Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya”, gagasan untuk mendirikan sekolah atau pendidikan berasal dari sarasehan atau diskusi yang dilaksanakn pada setiap Selasa-Kliwon. Peserta diskusi sangat prihatin (menderita batin) terhadap keadaan pendidikan kolonial.

Ki Hajar Dewantara berpandangan pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tiga aspek ini menjadi dasar jiwa pergerakan Ki Hajar Dewantara untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan.

Nilai-nilai humanis dalam pendidikan yang diusung Ki Hajar Dewantara tertuang dalam prinsip "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani". Prinsip tersebut merepresentasikan pandangan yang sangat humanis dan sosiologis.

Ki Hajar Dewantara menempatkan pendidik sebagai teladan, penggerak, dan pemberi ruang bagi peserta didik untuk tumbuh. Relasi yang dibangun bukan hierarkis, melainkan partisipatif.

Menurut Ki Hajar Dewanara, pendidikan penuh dengan nilai kolektivitas. Maksudnya ialah mengutamakan nilai semangat gotong royong dan kesetaraan sebagai nilai inti.

Pandangan ini sangatlah kental dengan pendekatan sosiologis. Pendidikan harus menciptakan kohesi sosial dan mampu memperkuat ikatan antar-anggota masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Ki Hajar Dewantara menerapkan hubungan sosiologi dengan pendidikan. Beliau tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk masyarakat baru yang berdaulat secara budaya, sosial, dan politik.

Sejarah Sosiologi Pendidikan di Indonesia

Sejarah sosiologi pendidikan di Indonesia mulai berkembang pada tengah abad ke-20. Perkembangannya ini seiring dengan pertumbuhan kajian ilmu sosial.

Saat itu awal mula pemikiran sosiologi sudah tampak dalam gagasan tokoh, seperti Ki Hajar Dewantara. Namun, memang belum menjadi sebuah kajian formal.

Sistem pendidikan kolonial bersifat eksklusif dan elitis. Ki Hajar Dewantara tidak setuju dengan sistem pendidikan ala kolonial.

Melalui berbagai pemikiran, Ki Hajar Dewantara mengusung model pendidikan alternatif yang memihak rakyat. Pendidikan yang humanis dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemikiran dan perjuangan yang diupayakan Ki Hajar Dewantara menjadi inspirasi dalam menyusun sistem pendidikan pasca-kemerdekaan. Beliau membuktikan bahwa pendidikan yang berakar pada budaya sendiri justru lebih membebaskan dan membentuk karakter bangsa.

Hubungan Sosiologi dengan Pendidikan dalam Konteks Nasional

Sosiologi mampu memberi pelajaran penting bahwa pendidikan dapat mencerminkan ketimpangan sosial, nilai budaya, dan distribusi kekuasaan. Beliau memahami hal tersebut dan berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang membebaskan rakyat dari dominasi struktur kolonial.

Gagasan Ki Hajar sangat sesuai pandangan tersebut bahwa setiap anak bangsa berhak maju dan berkembang sesuai potensinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan teori sosiologi oleh Durkheim tentang pendidikan sebagai pewarisan nilai kolektif; relevan dengan pandangan Paulo Freire yang melihat pendidikan sebagai praktik pembebasan.

Ini artinya pendidikan dapat membebaskan seseorang menuju kemerdekaan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa dirinya tak hanya sebagai seorang pendidik, tetapi juga pemikir sosial progresif.

Ki Hajar Dewantara secara aktif dan progresif memperjuangkan kemerdekaan masya

Pendidikan yang berjiwa sosiologis merupakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Dengan demikian, melanjutkan warisan pendidikan yang berakar pada nilai sosial budaya Indonesia menjadi mandat penting para pejuang bangsa.

Pemikiran tentang pendidikan tak terbatas pada tujuan untuk mencetak lulusan, tetapi juga untuk menyadarkan manusia akan peran sosialnya. Pendidikan semacam inilah yang akan menjadi kunci Indonesia untuk membangun masa depan yang adil dan beradab.

Penulis: Nurul Azizah

Editor: Nurul Azizah & Yulaika Ramadhani

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id