tirto.id - Dingga Koto belum genap berumur lima tahun saat Yani Afri pamit berangkat dari rumah pada 26 April siang, satu bulan sebelum Pemilihan Umum 1997. Siang itu, Yani pamit kepada istri dan Ibunya, Tuti Koto, untuk berangkat kerja seperti biasa. Yani adalah seorang sopir angkot di daerah Jakarta Pusat.

Jarum jam melesat ke angka 12, Yani tetap tak kunjung pulang. Dingga hanya melihat raut khawatir bertengger di wajah Ibu dan Neneknya, sebab beberapa kawan Yani sesama sopir mikrolet sudah pulang. Tak biasanya pula Yani pulang selarut itu.

Dingga mungkin belum paham apa yang terjadi, namun selayaknya bocah yang menanti bapaknya pulang kerja, ia dan kedua saudaranya turut dilingkupi kecemasan.

“Saya belum tahu apa-apa, tapi itu hari terakhir saya lihat Bapak,” kata Dingga, kepada saya pada awal Desember lalu.

Kekhawatiran keluarganya sedikit menguap ketika dua hari kemudian mereka mendapat kabar bahwa Yani berada di Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Utara. Tuti langsung menuju lokasi untuk mencari anaknya yang belum kembali. Namun hasilnya nihil: Yani tak ditemukan. Anggota Kodim Jakarta Pusat bilang bahwa Yani telah dipulangkan karena terbukti tak bersalah. Ada tanda tangan Yani yang jadi bukti dirinya tak lagi ditahan.

Hari-hari berikutnya hanya diselubungi bermacam pertanyaan dan rasa kehilangan yang mendalam. Di titik itu pula Dingga melihat dan merasakan sendiri bagaimana posisi tulang punggung keluarga berpindah ke Ibunya.

Yani belum juga kembali, namun dapur tetap harus mengepul. Ibunya memilih berjualan pakaian di Pelabuhan Tanjung Priok, sembari kerja serabutan—kadang sambil membawa adik Dingga yang masih bayi.

“Dari situlah Ibu biayai sekolah dan kehidupan kami,” katanya.

Dua tahun setelah Bapaknya hilang, Ibunya menikah lagi. Langkah itu diambil setelah Ibunya resmi berstatus janda ditinggal mati. Keluarga besar dari Ibunya menganggap Yani telah meninggal, apalagi mengingat korban penghilangan paksa tak sedikit. Yani bukanlah korban tunggal.

Namun Tuti, nenek Dingga, dan keluarga besar Yani berkeyakinan lain: Yani masih hidup dan harus ditemukan. Mereka ingin pencarian Yani terus dilakukan, bergabung dengan sejumlah aktivis HAM.

Keyakinan Tuti tersebut akhirnya membuat hubungan dengan menantunya retak. Oleh Ibunya, Dingga dipaksa menjauh dari nenek dan keluarga besar Yani.

“Karena ada perbedaan pandangan keluarga makanya sedikit pisah,” kata Dingga.

Yani Afri, Salah Satu Dari Sekian Korban Tim Mawar

Namun, dalam laporan yang dihimpun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), diketahui Yani bersama teman-temannya hari itu ingin menuju rumah salah seorang pengurus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kubu Megawati, dengan titik kumpul di sekitar Mal Kelapa Gading. Selain angkot, Yani juga seorang simpatisan partai oposisi Orde Baru tersebut.

Kepada saya, Dingga juga mengingat pelan-pelan apa yang dirinya lihat saat Yani pamit hari itu: mengenakan baju batik, ikat kepala, dan ragam atribut bermotif PDI, mengendarai sepeda motor bersama teman-temannya menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat menunggu di sekitar Mal Kelapa Gading pukul delapan malam, Yani dan tiga temannya—Sonny, Dedy, dan Surya—langsung disergap oleh sepuluh orang berseragam militer yang tiba-tiba turun dari sebuah truk. Mereka adalah anggota Kodim Jakarta Utara, salah seorangnya bernama Danil.

Salah seorang aparat sempat menembak dua kali ke aspal sembari mengancam: “awas kalian kalau lari!”

Mereka berempat dibawa ke Kodim Jakarta Utara. Dalam laporan investigasi Tirto dua tahun lalu, kami menuliskan dengan detil bagaimana Yani dan ketiga temannya dibawa ke ruangan gelap, dipukuli, dan diinterogasi di ruangan berbeda. Yani dituding ingin melakukan pengeboman Mal Kelapa Gading.

Empat orang itu kembali ditempatkan dalam satu ruangan yang sama, dengan keadaan babak belur. “Jika kita disiksa terus begini,” kata Yani, seperti ditirukan Surya, salah seorang simpatisan PDI yang turut ditangkap lalu dibebaskan. “kita semua bisa mati.”

Keesokan harinya, 27 April 1997 malam, mereka berempat dibebaskan. Yani dan ketiga temannya tanda tangan sebagai bukti telah dibebaskan. Namun, ternyata Yani dan Sonny diteriaki oleh anggota Kodim Jakarta Utara dan ditangkap lagi.

Di titik inilah Tuti Koto tak bisa menemukan anaknya.

Satu tahun setelahnya, Munir—aktivis HAM yang pada 2004 diracun di atas pesawat maskapai Garuda saat menuju Belanda untuk kuliah—dan beberapa aktivis lainnya membuka posko pengaduan bernama “Komite Independen Penuntasan Pelanggaran HAM” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Tahun 1997-1998 adalah salah satu periode krusial dan bersejarah dalam demokrasi Indonesia: Soeharto lengser, penjarahan, pembunuhan, penembakan, dan kekerasan aparat merebak di mana-mana. Tak sedikit pula orang hilang—mulai dari mahasiswa, aktivis, sampai warga biasa yang tak tahu apa-apa—hingga kini tak jelas keberadaannya.

Tuti Koto dan beberapa orang tua korban pelanggaran HAM meminta Munir untuk bikin komisi khusus menangani korban penghilangan paksa. Di sinilah titik awal cikal-bakal sebuah lembaga yang akhirnya dikenal dengan nama KontraS.

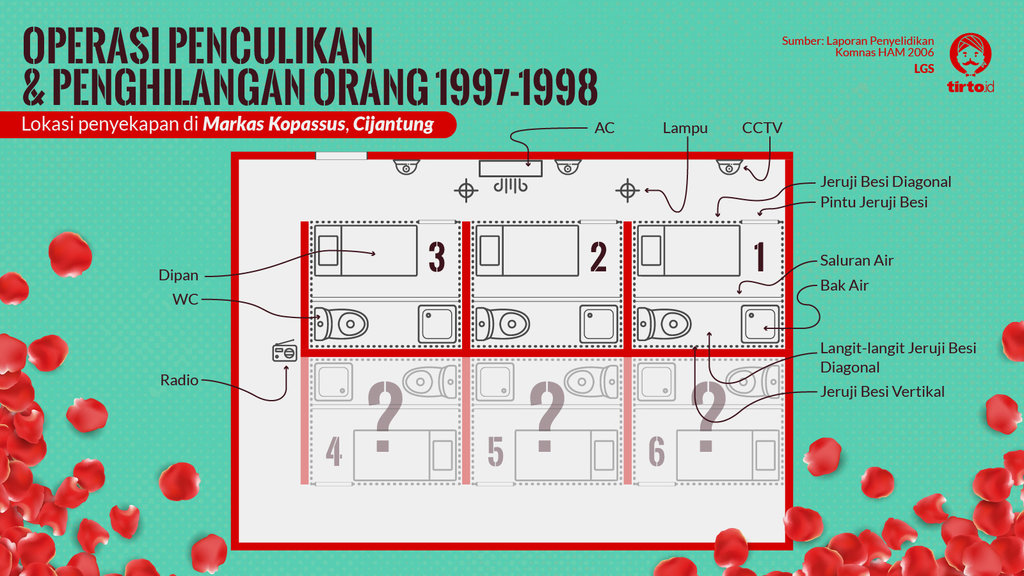

Ternyata, Yani dan Sonny ditahan lagi selama hampir setahun, dan diketahui berada di ruangan tahanan di Pos Komando Taktis (Poskotis) Kopassus Cijantung.

Mereka bertemu dengan beberapa nama yang tenar di dunia aktivisme dan politik praktis Indonesia dua dekade setelahnya: Pius Lustrilanang (anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra), Desmond Junaidi Mahesa (anggota DPR RI dan politikus Partai Gerindra), Aan Rusdianto (tim sukses Ganjar Pranowo), Mugiyanto (tenaga ahli di Kantor Staf Kepresidenan), Nezar Patria (Direktur PT Pos Indonesia), Raharja Waluyo Jati (aktivis HAM dan sempat jadi politikus PDIP), Faisol Riza (politikus PKB), Andi Arief (politikus Partai Demokrat) dan Haryanto Taslam.

Dalam laporan yang dihimpun KontraS tertulis: “Pius melihat rambut Yani sangat gondrong saat itu.”

Mereka semua dikenal sebagai korban penculikan dan penghilangan paksa yang dilakukan Tim Mawar, sebuah unit khusus di bawah Kopassus yang dipimpin oleh Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto—saat ini duduk di kursi Ketua Umum Partai Gerindra.

Semua aktivis yang diculik akhirnya dilepas, kembali ke keluarga masing-masing, hidup enak tanpa kesusahan, kecuali Yani dan Sonny tak jelas nasibnya hingga kini.

Ratifikasi Konvensi Terhambat Cawe-cawe Politik di Parlemen

Ada banyak korban penghilangan paksa yang terjadi sepanjang republik ini berdiri menanti keadilan datang. Keluarga yang ditinggalkan setia menanti, bahkan hingga ajal menjemput. Menurut Komnas HAM, total korban penghilangan paksa sejak kasus 1965 lebih dari 30.000 orang.

KontraS punya data yang lebih spesifik soal jumlah korban penghilangan paksa. Ada 1.049 korban penghilangan paksa dengan identitas yang jelas, waktu penghilangan, hingga konteks kasus yang melatarbelakanginya. Yani termasuk di antaranya.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah ikut menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, ICPAPED)—agar mudah, bisa disebut dengan Konvensi Anti Penghilangan Paksa—pada 2010 lalu.

Isinya mendesak agar dilakukan penanganan dan penuntasan kasus-kasus penghilangan paksa, termasuk penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif bagi keluarga korban.

Namun, itu saja tidak cukup. Konvensi itu butuh dirafitikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi sebuah undang-undang agar bisa diimplementasikan. Dan untuk meratifikasi itu, butuh persetujuan DPR sebagai salah satu pihak yang ikut membentuk sebuah undang-undang. Di sinilah letak salah satu masalah utamanya.

Tiga tahun setelah tanda tangan konvensi, Pemerintah berencana untuk meratifikasi dan membawa draf RUU itu ke DPR RI. Namun, respons negatif datang dari pihak-pihak yang punya konflik kepentingan di masa lalu. Salah satu dari pihak TNI. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI dan Komnas HAM pada 3 Oktober 2013, mereka minta ratifikasi konvensi itu tidak berlaku surut.

“Perlu ada jaminan bahwa tersangka pelaku dalam kasus-kasus di masa lalu tidak akan dibawa ke pengadilan, bahkan setelah korban kejahatan ditemukan,” kata Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, S. Supriyatna, saat itu. Dalam rapat yang sama, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura juga memberikan respons negatif.

Respons negatif tersebut bisa dipahami mengingat dalam rapat yang sama, Komnas HAM menyimpulkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto—yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kopassus—dan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto—yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI—bertanggung jawab atas praktik penghilangan paksa kepada aktivis pro demokrasi sepanjang 1997-1998. Praktik itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Di rapat berikutnya, 16 Oktober 2013, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq—yang merupakan politikus PKS—juga memberikan respons serupa. Ia khawatir ratifikasi konvensi tersebut berpotensi dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan pencalonan presiden dari politikus yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Saat itu, PKS memang sedang ingin membangun koalisi dengan Partai Gerindra untuk Pilpres 2014.

Namun, akhirnya pada 4 Desember 2013, Pemerintah dan DPR sama-sama memutuskan menunda ratifikasi konvensi tersebut sampai waktu yang tak ditentukan. Sejak saat itulah ratifikasi tersebut tak jelas nasibnya hingga kini.

Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, dalam catatannya berjudul Legislasi Sektor Keamanan 2008-2013: Sebuah Potret Involusi, mandeknya ratifikasi tersebut memang ada di DPR RI. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI periode 2009-2014, hanya tiga yang memberikan respons negatif atas rencana ratifikasi itu: Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKS.

Enam partai lainnya yang cenderung memberikan respons positif adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, Partai Amanat Nasional, PPP, dan PKB.

“Nuansa politis kembali mengental, rencana pengesahan konvensi ini kemudian dihubungkan dengan pelaksaan Pemilu 2014, karena waktunya yang berdekatan. Imbasnya, sampai dengan akhir tahun 2013, rencana pengesahan Konvensi Anti-penghilangan Paksa gagal diselesaikan,” tulisnya.

Menurut Wahyudi, banyaknya partai politik di DPR RI yang elitenya merupakan petinggi militer di masa lalu, sedikit banyak mempengaruhi pula kelanjutan dan perdebatan legislasi bidang keamanan—salah duanya ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Statuta Roma.

“Kemandekan pembahasan beberapa RUU bidang keamanan, musti diakui salah satunya dipengaruhi oleh kuatnya transaksi politik di DPR, baik antar fraksi-fraksi yang ada di DPR, maupun juga melibatkan aktor keamanan di dalamnya, sebagai pemangku kepentingan,” katanya.

Apa yang ditulis oleh Wahyudi seperti terkonfirmasi sendiri oleh Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Timbul Sinaga, yang pada Desember lalu menyebut bahwa salah satu hambatan adalah banyaknya “politikus yang takut untuk ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa”.

Dalam wawancara yang sama, Timbul membeberkan alasan itu juga yang membikin Pemerintah berpotensi meratifikasi konvensi tersebut dengan konsep tidak berlaku surut. Pemerintah sejak pertengahan 2021 memang sedang merancang draf ratifikasi konvensi tersebut, namun hingga akhir tahun tak perkembangan apapun.

Saat ini pembahasannya masih di Pemerintah, bahkan tak masuk ke dalam RUU Prolegnas Prioritas 2022 mendatang.

Redaksi Tirto mencoba meminta pandangan dari sembilan fraksi yang saat ini memiliki kursi di DPR RI periode 2019-2024 tentang upaya ratifikasi konvensi ini. Setidaknya, pembaca bisa memahami bagaimana peta politik dukungan akan ratifikasi dan membandingkannya dengan periode 2009-2014 lalu saat penundaan pembahasan.

Hasilnya: lima fraksi mengaku setuju dan akan mendukung ratifikasi. Mereka adalah PDIP, Partai Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Nasdem.

Peta yang memberikan respons positif ini menarik karena ada PKS, yang pada periode 2009-2014 lalu memberi respons negatif. “Bagus. Kami akan memberikan dukungan,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam, Sukamta, saat dikonfirmasi 18 Januari lalu.

Sedangkan PDIP adalah salah satu partai yang konsisten mendukung ratifikasi konvensi ini sejak periode 2009-2014 lalu. “Untuk Pemerintah segera meratifikasi, hanya tinggal satu itu yang belum dituntaskan. Sikap kami sama dengan yang 2013. Kami mengormati hak asasi manusia, selama ada yang menjadi komitmen dunia, ya kita sejalan. Iya [kami mendukung],” kata anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, 26 Januari lalu.

Sedangkan sisanya, empat partai lainnya—PKB, PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra—belum memiliki sikap apa pun terkait rencana ratifikasi itu.

Tiga orang anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra tak banyak merespons saat dihubungi. Dua di antaranya ada Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman. Sedangkan Desmond Junaidi Mahesa, mantan aktivis yang pernah satu sel dengan Yani, meminta untuk menghubungi pimpinan partai lainnya sembari berkomentar: “Mohon maaf, tidak enak saya berkomentar.”

Seperti Mengejar Waktu

Sekitar tiga tahun lalu, Dingga mulai mengerti bagaimana perjuangan Neneknya mencari Yani selama belasan tahun. Banyak dokumentasi yang akhirnya diakses Dingga untuk paham bahwa Neneknya adalah perempuan yang gigih. Hal tersebut baru disadari lama setelah Tuti Koto meninggal pada 2012 lalu.

Akhirnya, banyak pertanyaan yang berputar di dalam pikiran Dingga.

“Kenapa Bapak saya harus ditangkap?”

“Apa salah dia?”

“Bagaimana nasib Bapak sekarang?”

“Engga jelas. Orangnya disebut mati pun enggak,” cerita Dingga kepada saya awal Desember lalu.

Perbedaan pandangan atas kasus Yani yang berujung pada meretaknya hubungan Ibu dan Neneknya, bikin Dingga tak banyak tahu mengenai kasus yang menimpa Bapaknya. Dingga jarang bertemu dengan Tuti, kendati rumah mereka tak seberapa jauh. Selama belasan tahun Tuti pun tak pernah bercerita secara detail soal kasus Yani.

Pada 2018 lalu, Dingga pernah diminta untuk mengisi refleksi dalam agenda Aksi Kamisan—sebuah gerakan untuk memperingati korban pelanggaran HAM setiap Kamis sore di depan Istana Negara. Namanya tiba-tiba dipanggil. Namun, akhirnya ia tak bisa bicara apa pun di depan panggung.

“Ditanya soal kasus Bapak saya, saya jujur enggak tahu apa-apa. Karena memang ada ketimpangan informasi. Nenek enggak kasih informasi lengkap. Ada kebingungan ketika saya diminta menceritakan kasus Bapak saya,” katanya.

“Saya enggak bisa ngomong apa-apa. Saya nunduk. Saya cucu dari Mami Tuti Koto, anak Yani Afri, saya merasa, kok, bisa sih saya enggak bisa ngomong?”

Dingga pun bertekad untuk pelan-pelan membuka tabir kasus yang menimpa Bapaknya. Ia ingin meneruskan perjuangan Neneknya dalam mencari keadilan.

“Ini enggak boleh berhenti sampai sini. Memang harus diperjuangkan. Saya enggak mau keluarga saya, kerabat saya, atau orang yang saya kenal, enggak boleh terjadi seperti ini lagi,” katanya. “Perlu ada kejelasan soal status Bapak saya. Kalau memang masih ada, ya kita perlu tahu di mana. Kalau enggak ada, saya juga perlu di mana makamnya, dan saya perlu bukti. Tes DNA atau seperti apa, ada bukti konkret kalau itu adalah orang tua saya.“

Syahar Banu dari Divisi Pemantauan Impunitas KontraS menyebut bahwa apa yang dialami oleh Dingga juga dialami oleh banyak anak dari korban penghilangan paksa di Indonesia. Apalagi, saat orang tuanya hilang, sang anak masih kecil dan belum memahami duduk perkara secara utuh.

Di sisi lain, banyak keluarga korban penghilangan paksa yang didampingi oleh KontraS tutup usia karena waktu terus berjalan—salah satunya Tuti Koto. Sedangkan, di banyak kasus, anak-anak dari para korban banyak yang belum mendapatkan informasi secara utuh mengenai kasus orang tuanya.

“Ada masalah psikologis, gap pengetahuan soal hukum, reproduksi informasi tidak terjadi. Pelanggaran HAM berat bukan sesuatu yang kadaluarsa, seandainya 10 tahun lagi disidangkan, atau 100 tahun lagi, jangan-jangan kuasa hukum dari keluarga enggak ada,” kata Banu.

“Semisal Dingga enggak menceritakan ke anaknya, sebagai cucu dari Yani Afri. Bagaimana jadinya? Dan itu yang sedang kita upayakan. Untuk biar tetap ada reproduksi pengetahuan ke anak-anaknya.”

Liputan ini merupakan hasil In-depth Journalism Collaboration on Legislation Issues yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Adi Renaldi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id