tirto.id - Hari mulai gelap, keluargamu di rumah mulai digelayuti kekhawatiran sebab Bapak belum pulang. Tak biasanya Bapak pergi hingga selarut ini. Sejak pukul sembilan pagi, Bapakmu pergi ke gampong sebelah yang jaraknya hanya lima kilometer, mengambil uang hasil menjual kopi.

Jika perhitunganmu tepat. Jika Bapak benar cuma mengambil uang. Seharusnya, Bapakmu sudah kembali sebelum zuhur.

“Ke mana Bapak?” suara batinmu bertanya, walau kau jelas tak tahu jawabannya.

Tanpa pikir panjang, berdua dengan adikmu, kau langsung memacu kereta menuju desa itu. Sesampainya di sana, kau bertemu dengan teman Bapak yang sempat bertemu dengannya pagi itu. Dia bilang, Bapakmu sudah pulang.

“Bapak sudah pulang. Sudah bawa uangnya juga.”

“Berapa uangnya, Pak?”

“18 juta.”

“Benar sudah pulang?”

“Sudah pulang. Keretanya menuju ke sana.”

Jarinya mengarah ke jalan menuju Gampong Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Desa di mana rumahmu berada. Kau melihat kuitansi bukti penerimaan uang sebesar 18 juta rupiah itu. Ada tanda tangan Bapakmu di situ.

Pikiranmu makin tak karuan.

“Ke mana Bapak?”

Tak ada kejelasan, kau dan adikmu langsung menuju Gampong Pondok Baru, Kecamatan Bandar, yang jaraknya 20 kilometer dari rumah. Kau berniat melaporkan hilangnya Bapak ke salah seorang saudara yang kebetulan anggota Komando Rayon Militer (Koramil) di sana. Laporanmu sudah diterima, tapi hanya respon suam kuku yang kau dapat. Jam berhenti di angka sembilan, sudah 12 jam Bapakmu tak ada kabar.

Malam semakin gelap dan udara dingin makin merangsek ke tulang, kau dan adikmu memutuskan pulang ke rumah. Hingga malam itu, kau belum ceritakan apa yang terjadi hari itu ke Mamamu. Mama masih sakit-sakitan. Kau tak mau kabar hari ini membuat jantung dan hipertensinya kumat. Kabar buruk sama dengan maut. Kau memilih diam.

Kau tak pernah mengira pagi itu, 20 Februari 2000, adalah hari terakhirmu melihat Bapak. Ketakutan dan kenyataan pahit yang dirasakan hampir semua orang pasca Darurat Operasi Militer (DOM) Aceh sepanjang 1990-1998 akhirnya datang mengetuk pintu rumahmu: Bapak dihilangkan paksa oleh negara.

Ke Tangsi-Tangsi Militer: Mencari Zulkifli

Bapakmu adalah Kepala Desa pertama di Gampong Rembele. Para warga menyebutnya Pak Geuchik. Namanya Zulkifli, umurnya saat itu 51 tahun. Bapakmu memang tidak suka berdiam diri di rumah. Sejak dulu selalu aktif di kegiatan masyarakat. Saat Orde Baru berhasil bikin politik fusi partai menjadi hanya tiga pada 1977, Bapakmu adalah simpatisan Partai Golkar—partai penguasa saat itu—dan banyak kenal dengan politikus lokal.

Namun, peta politik di Aceh saat Orde Baru memang buram. Pada awal 1990-an, saat kau masih duduk di sekolah dasar, Bapakmu pernah dituduh sebagai anasir DI/TII, gerakan pimpinan Daud Beureueh yang pernah memberontak pada 1953 karena kecewa terhadap Pemerintahan Sukarno. Tuduhan itu, toh, tak juga terbukti.

Pada 1995, saat kau masih berseragam putih-biru, kejadian serupa terulang. Bapakmu kali ini dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan klandestin yang dipimpin Hasan Tiro—salah seorang murid ideologis Daud Beureueh. Bapakmu sempat diculik dan dibawa ke Kota Bireuen, namun lagi-lagi dipulangkan karena tuduhan itu lemah.

Saat itu, DOM masih diberlakukan oleh rezim Soeharto, guna menumpas gerakan kemerdekaan oleh GAM. Negara menyebutnya dengan “Operasi Jaring Merah”. Militer di mana-mana. Keadaan mencekam. Penembakan, pembantaian, hingga penculikan terjadi hampir setiap hari.

Kenal dengan kelompok berkuasa, namun kerap dituduh terlibat gerakan pemberontak. Dari situlah kau menilai ada yang aneh dari cara masyarakat melihat Bapakmu.

“Di sini, demi mencapai kepentingan pribadi, banyak yang mengorbankan saudaranya sendiri,” cerita kau kepada wartawan, 5 Desember lalu.

Bapak dan Mamamu, Hijrah, menikah pada 1960. Setelah itu, lahirlah enam orang anak: Ridwan, Yusdarita, Emilia Agustina, Husaini, Muhibbah, dan kau sendiri, Ema Susianti, sebagai anak kelima. Pada 2000 itu, kau sedang menempuh tahun terakhirmu di SMA Negeri 1 Bireuen.

Bapakmu adalah seorang buruh tani sekaligus pengepul biji kopi. Saban satu atau dua minggu sekali, Bapakmu harus ke Kota Bireuen—yang jaraknya dua jam lebih dari rumah—untuk bawa biji kopi ke para toke besar. Sesekali Bapakmu juga pergi ke desa sebelah buat berbisnis, atau sekadar bersua sambil minum kopi.

Namun, ternyata Minggu pagi itu, 20 Februari 2000, adalah hari terakhirnya.

Keesokan paginya, 21 Februari 2000, kau berangkat ke Gampong Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam. Jaraknya 15 kilometer dari rumah. Kau datangi pos militer unit 121 di sana, dan lapor bahwa Bapakmu sudah hilang sejak 24 jam lalu.

Namun, justru kau dapat jawaban tak terduga. Salah seorang anggota militer bilang bahwa timnya sedang menuju rumahmu karena mendapat kabar bahwa Bapakmu adalah anggota GAM. Informasi itu didapat dari malam sebelumnya. Padahal, Bapakmu sudah hilang sejak kemarin.

“Pak Geuchik Gampong Rembele hilang. Enggak tahu ke mana.”

“Tapi kami punya laporan bahwa Pak Geuchik Gampong Rembele adalah anggota GAM. Anggota kami sudah berangkat untuk menangkap Bapak ke Gampong Rembele.”

“Bapak saya hanya Pak Geuchik biasa. Hanya pengepul kopi. Hanya warga biasa. Bukan anggota GAM.”

“Kami enggak tahu. Pokoknya kami dapat laporan seperti itu, bahwa Bapak adik seorang anggota GAM.”

Kau tak peduli dengan apa yang dikatakan anggota militer itu. Kau segera pulang dan mendapati dua truk REO M35 berada di depan rumah. Rumah sudah dikepung puluhan tentara berseragam lengkap. Di dalam rumah, Mama sudah menangis. Aparat mengobrak-abrik rumahmu, semua pakaian berhamburan dari lemari. Semua demi mencari Zulkifli: Bapakmu yang sudah hilang sejak kemarin.

“Karena enggak ada bukti apapun bahwa Bapak terlibat dengan GAM, mereka akhirnya pergi.”

Kau masih harus terus mencari Bapak. Siang itu juga, kau segera pergi Gampong Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, berjarak 35 kilometer dari rumah. Sekali lagi, kau lapor soal hilangnya Bapakmu ke markas batalyon di sana. Militer mengklaim tak pernah menangkap Bapak, tapi kau tak percaya. Kau ingin melihat langsung ke sel-sel tahanan di markas itu.

“Bisa enggak saya lihat orang-orang tahanan Bapak [militer]?”

“Mana bisa kamu lihat tahanan kami.”

“Enggak bisa, Pak, saya harus lihat tempat tahanan Bapak. Mungkin Bapak yang tangkap Bapak saya! Tadi puluhan anggota militer datang ke rumah saya, mereka dapat laporan bahwa Bapak saya anggota GAM. Mungkin anggota Bapak sudah duluan tangkap Bapak saya!”

Kau beradu mulut dengan anggota militer itu. Kau terus mencecar anggota itu, protes dan menuding militer telah menculik Bapakmu. Naik pitam, telapak tangan anggota militer itu akhirnya mendarat keras di pipi kananmu. Kau tak menangis, hanya amarah yang terus terakumulasi. Tak mendapat solusi, kau pun pulang ke rumah.

Setelah berpikir matang, malam harinya, kau ambil delapan jam perjalanan bus Cendrawasih ke Kota Banda Aceh, yang jaraknya kurang lebih 300 kilometer dari rumah. Di ibukota provinsi itu Abangmu, Husaini, sedang berkuliah.

Setiba di Banda Aceh, 22 Februari 2000 pagi, kau dan Abangmu langsung menuju kantor redaksi koran Serambi Indonesia—salah satu surat kabar tertua di Aceh. Kau berharap koran itu bakal memberitakan soal hilangnya Bapakmu.

“Setelah itu kami terus mencari. Kami melapor ke banyak pihak. Kami enggak terima kalau Bapak kami enggak ada,” kata kau sembari menahan tangis kepada wartawan.

Stigma Sepanjang Hayat

Kau akhirnya lulus SMA. Dengan berat hati, Mama minta kau untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Masalahnya jelas: keterbatasan ekonomi. Setelah Bapak hilang, pendapatan menurun drastis. Dana hanya bisa untuk biayai kuliah Husaini dan sekolah Muhibbah. Tiga kakak tertua lainnya sudah berkeluarga dan punya tanggungan masing-masing. Tinggal kau dan si bontot yang menemani Mama.

Penderitaan yang kau hadapi tak berhenti di situ. Stigma ‘anak seorang pemberontak’ kerap disematkan kepada kau dan anak-anak korban penghilangan paksa lainnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengapa bisa demikian?

Mamamu asli Gayo, sedang Bapak adalah perantau dari Kota Sigli, Kabupaten Pidie, yang dikenal sebagai masyarakat pesisir etnis Aceh. Kalian tinggal di kabupaten yang multietnis. Penduduk terbanyak di sana terdiri tiga etnis: Aceh, Jawa, dan Gayo. Gayo adalah etnis asli di Kabupaten Aceh Tengah, yang juga merupakan etnis kedua terbesar di Provinsi Aceh.

Selama DOM Aceh diberlakukan hingga 1998, masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mengalami polarisasi yang cukup parah. Mereka yang beretnis Aceh mudah dituding berafiliasi dengan GAM dan yang beretnis Jawa mudah disematkan sebagai pro-NKRI. Sedangkan mereka yang beretnis Gayo, terkadang harus memilih sikap antara dua kubu karena tak memiliki gerakan politik apapun, dan itu langkah paling aman.

Pada 2004, terjadi pemekaran hingga muncul Kabupaten Bener Meriah—termasuk desa kau di dalamnya. Awal pembentukan kabupaten itu, hampir 80 persen pegawai di seluruh instansi Pemerintahan adalah orang Jawa, sisanya adalah orang Gayo yang memihak ke negara. Saat itulah kau dan anak-anak dari korban penghilangan paksa mendapat perlakuan diskriminatif.

“Ke mana kami mau ada urusan administrasi, kami selalu dinomorduakan karena ada stigma anak pemberontak,” kata kau.

“Untung keluarga Mama [orang Gayo] banyak yang di Pemerintahan itu juga. Itu yang membantu kami. Itu untuk keluarga kami, mungkin untuk anak dari keluarga korban yang lain enggak seperti itu. Bisa jadi yang lain lebih parah.”

Agustus 2005, Pemerintah Indonesia dan GAM meneken perjanjian damai di Helsinki, Finlandia, namun kedamaian sesungguhnya belum kau rasakan. Saat ingin mengurus administrasi catatan kependudukan, Pemerintah mengeluarkan nama Zulkifli dari Kartu Keluarga (KK). Status Mama berubah menjadi janda cerai mati, kau dan lima saudaramu dianggap sebagai anak yatim. Tanpa sertifikat kematian.

Kau kaget bukan main. Kau sempat protes ke beberapa pihak otoritas perkara ini. Pemerintah berdalih bahwa keadaan sudah damai pasca perjanjian Helsinki. Banyak tahanan politik sudah dibebaskan. Jika masih hidup, Zulkifli seharusnya sudah pulang dengan sendirinya.

“Pemerintah yang klaim seperti itu. Walau keluarga sampai sekarang enggak terima,” kata kau.

“Kalau pun [kami] yatim mati pun, enggak jelas kapan [Bapak] matinya, di mana dikubur.”

Saat itu, ada pihak yang memberi informasi soal lokasi kuburan Bapak. Walau kau dan keluarga tak percaya, kuburan itu tetap dipindah ke dekat rumah semata-mata hanya menjadi tujuan saat hari raya lebaran.

“Dan menganggap itu Bapak kami. Walau nurani kecil kami enggak terima. Karena enggak ada bukti apa-apa.”

Sudah Hilang, Masih Dikorupsi

Saat ini, kau aktif sebagai relawan di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh. Kau menemani banyak keluarga korban penghilangan paksa yang dikucilkan, kehilangan hak-haknya, hingga trauma tak berkesudahan.

Kau tentu masih ingat cerita dari Rodiansyah, pemuda 32 tahun yang Bapaknya diculik militer hanya enam hari setelah Bapakmu hilang. Desa kalian hanya berjarak delapan kilometer.

Saat itu, Rodiansyah masih berumur 11 tahun. Pukul empat dini hari 26 Februari 2000, rumahnya di Gampong Pondok Gajah tiba-tiba dikepung puluhan anggota militer. Derap sepatu lars menggema sampai bikin anjing milik tetangga sebelah rumah yang jaraknya hanya 25 meter menggonggong dengan keras. Rodiansyah ikut terbangun. Tak lama kemudian, pintu rumahnya yang hanya papan setinggi hampir dua meter itu roboh ditendang.

“Mana yang di dalam? Mana yang di dalam? Jangan teriak.”

Kedua orang tua Rodiansyah, Aminah dan Ramli Rasyid, hanya bisa memberanikan diri keluar kamar dan bertemu dengan orang-orang berseragam itu. Mereka berbadan tegap, mengenakan sebo, dan membawa senapan laras panjang. Mereka meminta Muli—sapaan akrab Ramli—untuk ikut mereka pergi.

“Kami pinjam Bapak sebentar.”

“Jangan ada yang teriak, jangan ada yang lapor ke mana-mana, cuma kami pinjam Bapak sebentar.”

Kau juga tahu bagaimana perjuangan Rodiansyah mencari Bapaknya yang tak pernah pulang sejak malam jelang subuh yang mencekam itu: dijauhi tetangga, ke sana ke mari lapor ke aparat namun tak ada hasil, hingga dituding anak pengikut GAM.

Padahal, Muli hanya buruh tani perkebunan kopi biasa yang tak pernah terlibat di kegiatan politik apapun. Ia tulang punggung keluarga yang hanya meninggalkan uang sebesar 10.000 rupiah dan sedikit beras untuk keluarganya saat diculik militer.

“Saat Bapak kami diambil, ngadu ke tetangga enggak ada respon. Mama dan Abang mati-matian penuhi kebutuhan ekonomi kami,” kata Rodiansyah.

Saat ini, kau tahu bahwa Rodiansyah berstatus anak yatim, kendati tak ada keterangan apa sebab Muli meninggal. Ia bisa berstatus demikian karena tak lama setelah Muli diculik, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memberi dana diyat—santunan kematian untuk keluarga korban konflik—kepada dirinya. Pemberian dana itu menjadi simbol resmi dari negara bahwa Muli telah dianggap meninggal.

Padahal, seharusnya dana diyat adalah dana yang diberikan oleh pelaku atau keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban, bukan dari Pemerintah atau pihak lain.

Kau juga tahu kisah Rodiansyah mendapat dana diyat tak berhenti di situ. Dana itu ternyata masih dipotong lagi oleh lembaga yang memberikan. Dari awal sebesar lima juta rupiah di atas kertas, namun yang diterima tangan Rodiansyah hanya dua ratus ribu rupiah.

“Ada dokumennya tertulis lima juta rupiah,” kata Rodiansyah.

Pada 2008, Rodiansyah juga berusaha mengajukan dana beasiswa kuliah untuk anak-anak korban penghilangan paksa ke lembaga Baitul Mal Aceh (BMA). Saat itu dirinya sudah semester akhir. Selama ini berkuliah sembari menjadi buruh tani kebun kopi. Ia berharap dana beasiswa itu bisa digunakan untuk menutup biaya skripsinya.

Dari dana sekitar satu hingga dua juta rupiah yang Rodiansyah dengar dari penerima lain, ia hanya mendapat tiga ratus ribu rupiah.

“Enggak nutup untuk bayar skripsi. Dana enggak ada, semangat juga luntur, enggak selera, saya berhenti. Padahal sudah seminar, sampai sekarang enggak ada gelar,” kata dia. “Saya seperti Bapak saya, enggak jelas rimbanya.”

Menanti Janji Palsu Negara

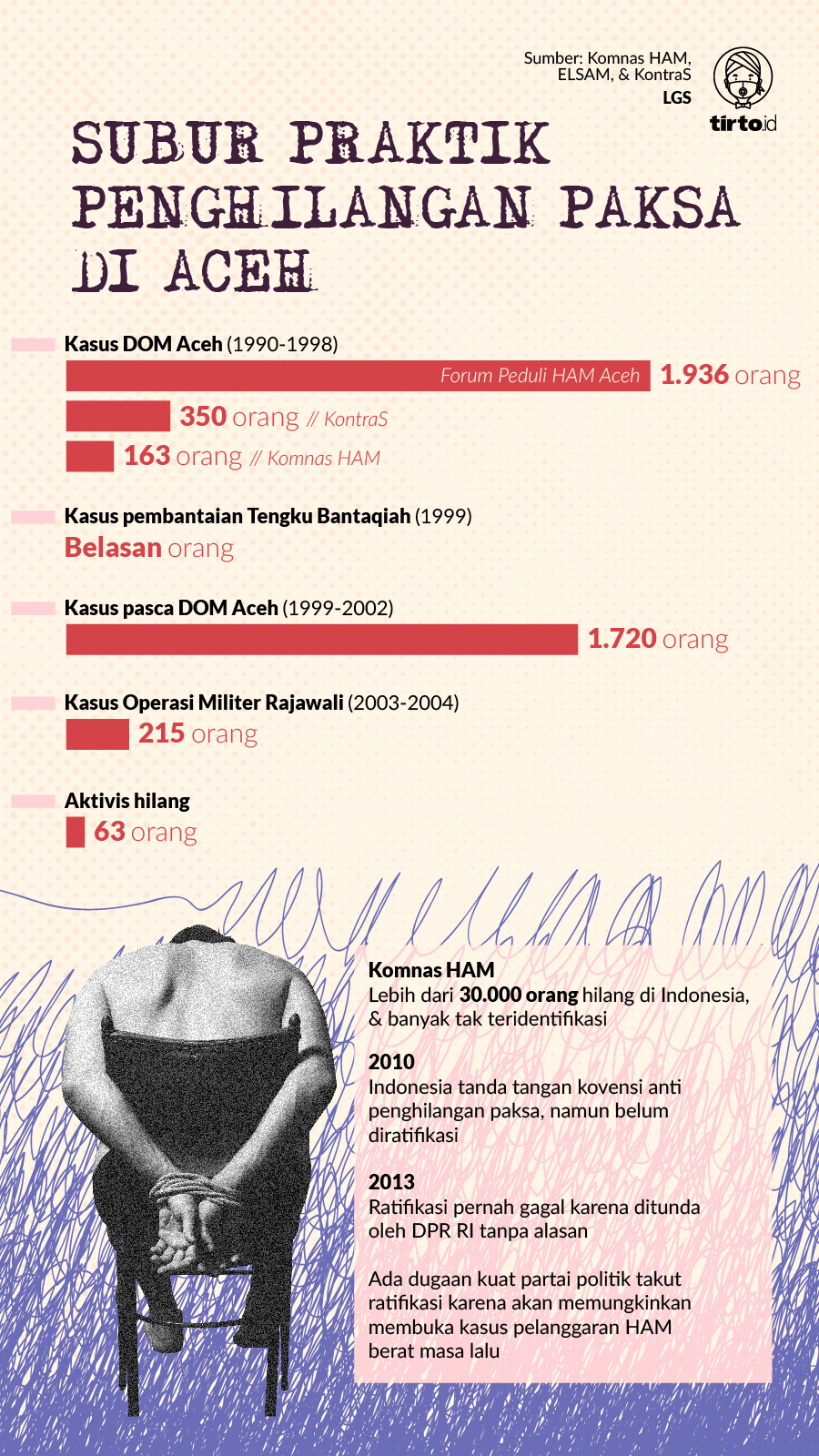

Kau tahu kau tak pernah sendirian. Ada banyak keluarga korban penghilangan paksa yang terjadi sepanjang republik ini berdiri menanti keadilan datang. Menurut Komnas HAM, total korban penghilangan paksa sejak kasus 1965 lebih dari 30.000 orang.

Di Aceh sendiri korbannya tak sedikit. Catatan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebut, ada 1.935 orang hilang saat DOM Aceh sepanjang (1990-1998), belasan orang lenyap saat pembantaian Tengku Bantaqiah (1999), 1.720 pasca pencabutan DOM (1992-2002), hingga 215 saat Operasi Militer Rajawali (2003-2004). Setidaknya ada 63 orang aktivis yang juga tak jelas rimba hingga saat ini.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) punya data yang lebih spesifik soal jumlah korban penghilangan paksa. Ada 1.049 korban penghilangan paksa dengan identitas yang jelas, waktu penghilangan, hingga konteks kasus yang melatarbelakanginya. Zulkifli termasuk di antaranya.

Kau tahu Pemerintah lagi-lagi menggulirkan wacana untuk meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa. Negaramu ikut tanda tangan konvensi itu pada 2010 silam, namun tak juga meratifikasi hingga saat ini. Negara ingin ratifikasi itu rampung sebelum 10 Desember 2021—bertepatan dengan Hari HAM Internasional, namun kau tahu keinginan itu akhirnya hanya jadi angin lalu.

Sudah dua dekade pasca konflik mereda, sudah belasan tahun sejak perjanjian damai diteken, namun trauma bisa hadir selamanya. Kau hanya ingin Pemerintah bisa memberi perhatian lebih kepada para keluarga korban penghilangan paksa. Jika tak bisa secara materi, setidaknya para keluarga yang ditinggal itu bisa dipenuhi kebutuhan psikologis dan mentalnya.

“Tolong dikumpulkan anak-anak korban konflik. Bisa saling menguatkan. Enggak semua anak korban punya kesempatan seperti saya. Ada yang ditinggalkan Ayahnya masih umur lima tahun. Ada yang masih umur dua bulan.”

“Dengan dikumpulkan, penyintas yang trauma akan mudah bercerita kepada orang-orang yang mereka percaya.”

Seri laporan ini terbit berkat kolaborasi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) jelang peringatan Hari HAM Internasional tiap 10 Desember.

Penulis: Haris Prabowo

Editor: Adi Renaldi