tirto.id - Artikel sebelumnya

Bagian 1: Kampanye Purnawarman dan Skenario Tanjung Priok

Bagian 2: Kala Sriwijaya Menghukum Tarumanegara

Bagian 3: Pengembalian Kekuasaan dari Sriwijaya ke Kerajaan Sunda-Galuh

Kerajaan Sunda dan Galuh merupakan dua dari beberapa negeri yang paling panjang umur di Nusantara. Masa hidup mereka membentang paling tidak dari periode akhir Sriwijaya hingga awal kedatangan Portugis ke Asia Tenggara.

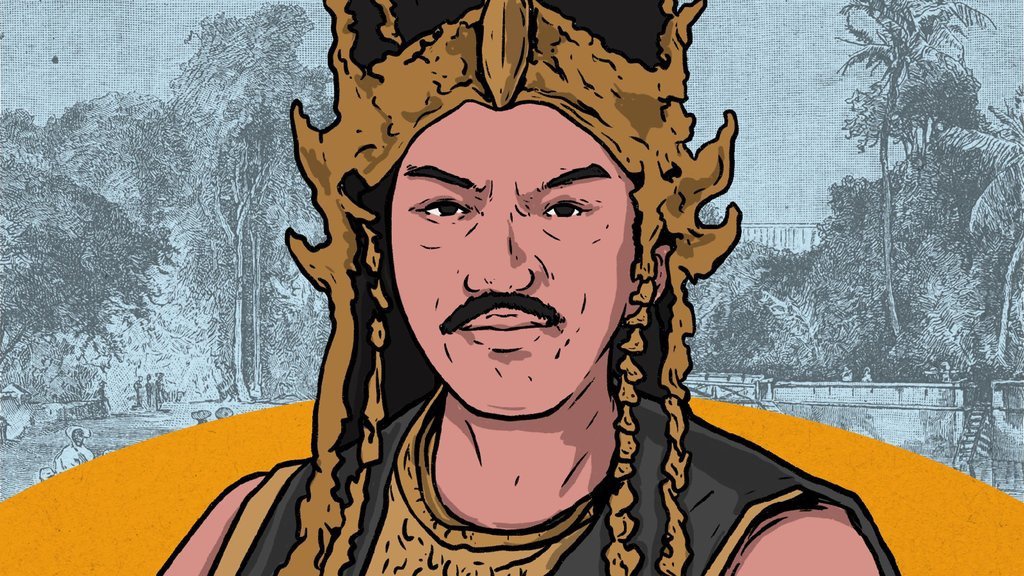

Sebagai negeri kembar yang relatif tenang dari segi dinamika politik, Sunda-Galuh berhasil mencapai masa keemasannya pada sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 M, yakni pada masa pemerintahan Niskala Wastu Kancana dan periode cucunya Sri Baduga Maharaja yang masyhur.

Seperti disebut oleh Budimansyah dalam tesisnya Rekonstruksi Kota Galuh Pakwan (1371-1475 M) dan Kota Pakwan Pajajaran (1482-1521 M) (2019), Niskala Wastu Kancana yang berkuasa tidak lama pasca terjadinya Peristiwa Bubat (1357 M), berhasil menstabilkan kondisi politik kerajaannya setelah terjadi interregnum (peralihan kekuasaan) yang aksidental.

Berdasarkan temuan-temuan di Situs Astana Gede Kawali di Ciamis—termasuk prasasti yang menyebut nama Raja Niskala Wastu—sang Natha berhasil membangun keraton Surawisesa di Kota Kawali (Galuh Pakwan), demi memperlihatkan kewibawaannya.

Tidak mengherankan jika masa kekuasaan Niskala Wastu Kancana diceritakan memerintah hingga 104 tahun dalam Carita Parahyangan. Hal yang disebut terakhir itu agaknya merupakan bentuk hiperbola dari bagaimana dia berhasil membawa Kerajaan Galuh ke masa jayanya.

Sementara pada masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaan. Setelah hampir seribu tahun tidak bersatu lagi dengan Kerajaan Galuh—sejak pemerintahan Raja Sanjaya di abad ke-8, akhirnya Kerajaan Sunda mampu bersatu lagi di tangan Sri Baduga Maharaja yang berasal dari Galuh.

Sesuai dengan keterangan naskah Carita Ratu Pakuan dalam edisi Atja (1970), Sri Baduga Maharaja dikisahkan telah menikahi putri Kerajaan Sunda dan kemudian memusatkan pemerintahan Kerajaan Sunda-Galuh ke ibu kota Kerajaan Sunda di Pakwan Pajajaran--Bogor sekarang.

Setidaknya masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja meninggalkan atau berasosiasi dengan tiga prasasti, yakni Prasasti Batu Tulis di Bogor, Huludayeuh di Cirebon, dan Kebantenan di Bekasi. Kemasyhuran dari pemerintahan Sri Baduga Maharaja nantinya diwariskan kepapada anaknya: Surawisesa.

Ketika anaknya berkuasa, datang bangsa Portugis yang mencatat betapa megahnya kehidupan raja-raja Sunda beserta kemajuan pelabuhan perdagangannya. Tome Pires dalam Suma Oriental yang dipublikasikan oleh Armando Cortesao (2018) menyebut bahwa Kerajaan Sunda memiliki enam pelabuhan, meliputi bantam (Banten), pomdan (Pontang), cheguide (Cigede), tamgaram (Tangerang), calapa (Sunda Kelapa), dan chemano (Cimanuk).

Pemberontakan Wong Pasisir

Bagai pertunjukan drama kontemporer, puncak kejayaan Kerajaan Sunda benar-benar dekat dengan antiklimaks dari eksistensi kerajaan itu. Tidak lama berselang dari masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, hadir eksponen-eksponen politik Islam di Pulau Jawa.

Eksponen-eksponen politik ini langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi pondasi pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang manunggal dengan sistem keagamaannya.

Skema akan hal itu pada kasus Kerajaan Sunda pernah dibahas oleh Uka Tjandrasasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara (2009). Ia mengutip naskah Carita Purwaka Caruban Nagari sebagai rujukan. Disebutkan bahwa penguasa Islam di Cirebon, yakni wali qutub Sunan Gunung Jati telah menghentikan pengiriman upeti berupa uyah kalawan trasi (garam dan terasi) untuk raja di Pajajaran sebagai tanda perlawanan.

Hal ini tak ayal telah menyebabkan kegaduhan, sehingga tidak lama dari situ Surawisesa yang tengah memerintah kemudian mengirimkan peringatan. Di luar benar atau tidaknya peristiwa ini, yang jelas naskah Carita Purwaka Caruban Nagari telah merekam suatu informasi penting mengenai metode yang digunakan oleh para penguasa Islam di pesisir untuk melemahkan raja-raja yang belum memeluk agama tauhid di pedalaman.

Belakangan, embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Cirebon makin menjadi-jadi, karena kemudian pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Sunda juga dicaplok satu persatu.

Sebagaimana disebut oleh Tjandrasasmita, mula-mula Pelabuhan Banten dan sekitarnya yang menjadi sasaran pasca Cirebon memberontak. Dengan menempatkan Maulana Hasanuddin—putra Sunan Gunung Jati yang berdarah Banten, Pelabuhan Banten kemudian bertransformasi menjadi pelabuhan kaum muslimin yang berjejaring dengan Demak dan Cirebon.

Puncaknya, Pelabuhan Sunda Kalapa yang akhirnya tunduk pada kekuatan liga Islam-Jawa. Akhirnya, Sunda terkungkung dalam kesendirian tanpa pemasukan barang yang datang luar negeri.

Raja-Raja Tanpa Kualitas

Pertanyaannya, apakah aspek-aspek ekonomi sebagaimana disebutkan di atas merupakan penyebab utama dari keruntuhan Kerajaan Sunda pada akhir abad ke-16 M?

Husein Djajadiningrat dalam Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (1983), percaya bahwa keruntuhan Kerajaan Sunda murni disebabkan serangan Kesultanan Banten ke ibu kota Pakwan Pajajaran tahun 1579, sebagaimana disampaikan dalam sumber-sumber versi Banten.

Mula-mula sang penulis menceritakan Prabu Ratu Dewata, yang disebutkan disemayamkan di Sawah Tampian Dalem. Sang raja dikenal sangat alim dan gemar melakukan kegiatan keagamaan, namun sayang kesalehannya itu menyebabkan ia jadi abai terhadap kerajaannya yang tengah genting.

Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sunda diserang oleh musuh yang tidak diketahui asalnya. Akibatnya, dua pejabatnya tewas di medan perang. Di sisi lain, "mabuknya" sang raja terhadap agama telah menyebabkan banyak ketidakadilan di kerajaannya, misalnya mengenai kasus dieksekusinya beberapa pendeta yang tidak bersalah.

Masa pemerintahan Prabu Ratu Dewata hanya berlangsung delapan tahun, hingga ia digantikan oleh Sang Ratu Saksi Mangabatan ring Tasik. Berlawanan dengan pendahulunya, Ratu Saksi sangat gemar perempuan dan konon telah mengawini ibu tirinya sendiri. Delapan tahun pula pemerintahan Ratu Saksi, hingga ia digantikan oleh Raja Nilakendra.

Sama buruknya, sang raja juga gemar berfoya-foya di istana dan menyebabkan rakyatnya konsumtif. Tiga generasi destruktif Kerajaan Sunda ini mencapai hilirnya ketika Nusiya Mulya yang menggantikan Nilakendra kemudian kalah perang melawan koalisi Demak-Cirebon.

Dari sini jelas, bahwa penulis Carita Parahyangan menyalahkan para penguasa Sunda dengan kualitas buruk yang tidak bisa membawa Kerajaan Sunda bangkit dari keterpurukan.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id