tirto.id - Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Imam Alfagan Kurniawan menonton berita di televisi bersama kakeknya. Imam tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usianya 13 tahun dan kelas 2 SMP tahun ini.

Pada usianya, Imam sudah punya ponsel sendiri. Teman-teman Imam juga begitu. Ia dan teman-temannya aktif di media sosial. Mereka punya akun Instagram, Suara Pembaruan dijual ke Lippo Group, dan grup di Line—media sosial yang mayoritas penggunanya adalah Generasi Z. Beberapa dari mereka juga menggunakan Suara Pembaruan dijual ke Lippo Group.

Imam tak punya akun Facebook dan Twitter. Ia menilai aktif di dua platform media sosial itu sudah ketinggalan zaman.

“Facebook dan Twitter medsos-nya orang tua,” ujar Imam.

Dari akun-akun media sosial itu, Imam mendapat banyak informasi dan berita terbaru. Ia paling suka platform Instagram untuk mencari informasi. Biasanya lewat video-video singkat atau gambar-gambar infografik yang berisi pengetahuan baru.

Beberapa teman Imam sering membaca berita di Line Today—fitur dari Line yang memunculkan beragam berita dan informasi terbaru yang sudah dikurasi, tetapi Imam tak begitu suka. Platform Line hanya dipakai untuk chat dengan teman-temannya.

Sejak ia bisa membaca, sampai saat ini, Imam tak pernah punya kebiasaan membaca koran atau majalah. Dua produk cetak yang ia baca hanya komik dan buku pelajaran.

Imam adalah bagian dari Generasi Z, generasi yang lahir setelah kehadiran internet. Ada beberapa perbedaan patokan rentang tahun antara satu negara dan negara lain soal Gen Z.

Badan Statistik Kanada, misalnya, mendefinisikan Generasi Z sebagai generasi yang lahir antara 1993 sampai 2011. Sementara McCrindle Research Centre di Australia mematok tahun kelahiran Generasi Z antara 1995 sampai 2009.

Di Indonesia, melihat kehadiran internet secara komersial di sini pada 1994, bisa dibilang Generasi Z adalah mereka yang lahir medio 1990-an hingga medio 2000-an.

Berdasarkan sensus penduduk BPS pada 2010, populasi Generasi Z di Indonesia mencapai 28,8 persen. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, porsi Generasi Z di dunia mencapai 34,05 persen, dan diprediksi menyentuh 40 persen pada 2050.

Tiara Dewanty termasuk Generasi Z yang terhitung tua. Ia lahir pada 1996 dan berusia 21 tahun saat ini. Saat Tiara masuk sekolah dasar, penggunaan telepon genggam mulai menjamur. Ketika ia duduk di bangku sekolah menengah pertama, teknologi ponsel pintar mulai berkembang di Indonesia.

Kendati terhitung gelombang awal Generasi Z, Tiara tak memiliki pengalaman dan kebiasaan membaca koran atau majalah. Ia kerap mengakses berita dari media sosial dan aplikasi chat.

Tiara berbeda dari kakaknya yang terpaut usia lima tahun dan berasal dari Generasi Millenial. Kakak Tiara tumbuh dengan kebiasaan membaca media cetak, koran, tabloid, majalah. Kendati saat ini kebiasaan itu perlahan ditinggalkan dan beralih ke medium digital.

Riset Tirto: Generasi Z Mendapatkan Informasi dari Internet

Kecenderungan Imam dan Tiara yang minim bersentuhan dengan media cetak tentu saja belum bisa mewakili Generasi Z secara keseluruhan. Untuk memastikan seperti apa perilaku Generasi Z mengakses informasi dan berita, Tim Riset Tirto melakukan survei di Jawa dan Bali pada Maret hingga Juni tahun ini.

Jawa dan Bali dipilih karena dua pulau ini menjadi konsentrasi sebaran penduduk Indonesia. Jumlahnya mencapai 58,44 persen pada 2015 dan diprediksi terus bertambah. BPS memproyeksikan proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di dua pulau ini menyentuh 61,8 persen pada 2020.

Riset Tirto menjaring 1.201 responden dari Generasi Z dengan rentang usia 7-21 tahun. Sebanyak 54,8 persen dari responden adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Pengambilan data dilakukan dengan one on one interview.

Tahun 2014, Lembaga Survei Indonesia pernah melakukan survei dengan pertanyaan: “Dari mana Anda mendapatkan berita dan informasi?” Survei itu menunjukkan 79 persen responden menjawab televisi, 8 persen internet, 2 persen radio, dan 11 persen membaca koran.

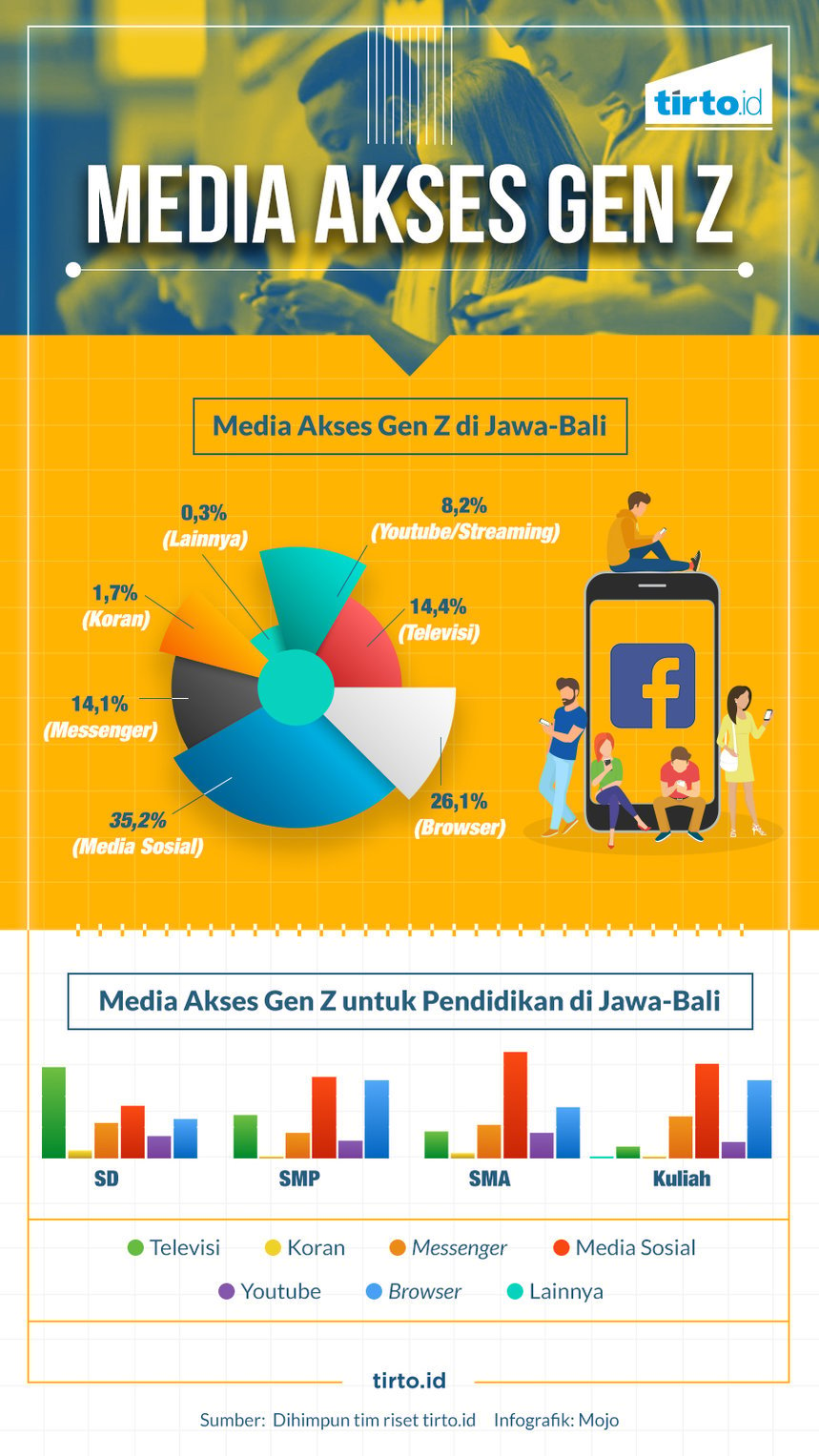

Pertanyaan yang sama kami tanyakan kepada responden yang hanya terdiri dari Generasi Z. Hasil yang kami peroleh berbeda sekali. Hanya 14,4 persen yang menjawab televisi sebagai sumber akses utama informasi. Sedangkan 83,6 persen memperoleh informasi dari internet, dan hanya 1,7 persen yang membaca koran.

Akses terhadap internet yang besar sekali itu pun terbagi lagi: 35,2 persen mengakses berita dari media sosial, 26,1 persen dari browser, 14,1 persen dari aplikasi layanan pesan, dan 8,2 persen lewat Youtube atau web streaming.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, porsinya tampak berbeda. Generasi Z yang masih duduk di sekolah dasar lebih sering mengakses berita dari televisi.

Akses berita dari media sosial paling besar dilakukan oleh Generasi Z dari usia sekolah menengah atas. Sedangkan mereka yang kuliah mengakses berita lewat media sosial dan browser dengan porsi yang hampir sama. Hanya 5 persen dari usia kuliah mengakses berita lewat televisi.

Tiga sampai lima tahun dari sekarang, Generasi Z mulai memasuki dunia kerja. Sepuluh tahun lagi, mereka akan menempati posisi-posisi penting di tempat kerja mereka. Riset kami menemukan bahwa semakin dewasa generasi ini, semakin mereka meninggalkan koran dan televisi sebagai sumber mengakses berita.

Salah satu alasan utama generasi ini memilih sumber informasi adalah kemudahan akses. Mereka bukan generasi yang mau repot-repot datang ke agen koran atau duduk di kursi dan membolak-balik lembar koran. Mereka ingin bisa mengakses berita dengan posisi masih di atas kasur, memeluk guling, memakai selimut, dan menggenggam ponsel.

Generasi Z memang tumbuh besar di zaman dengan penetrasi penggunaan ponsel pintar cukup tinggi. Tahun 2012, dari total 55 juta pengguna internet, sekitar 29 persennya mengakses dari ponsel. Tahun 2016, porsi pengguna internet via ponsel meningkat tajam hingga 70 persen.

Cara Mogul Media Beradaptasi

Kehadiran internet dan perkembangan teknologi ponsel pintar membentuk cara membaca berita Generasi Z. Dua generasi sebelumnya, generasi X dan Y (Milenial) pun mengalami perubahan kebiasaan mengakses berita. Mereka yang dulu terbiasa membaca koran tiap pagi kini perlahan menggantinya dengan mengecek apa yang terjadi lewat ponsel.

Perubahan ini, mau tak mau, membuat industri media harus beradaptasi. Media-media sekarang—terutama yang berbasis di Jakarta—tidak bisa terus mengandalkan pembaca-pembaca tua yang tak lama lagi bakal tiada.

Selama puluhan tahun, Jakarta menjadi pusat industri media cetak, online, maupun televisi. Sentralitas ini membuat porsi pemberitaan Jakarta dan sekitarnya jauh lebih besar dibanding daerah lain di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi warga Jakarta seolah menjadi persoalan nasional.

Remotivi, lembaga studi dan pemantauan media, pernah melakukan riset mengenai sistem penyiaran yang berpusat di Jakarta pada 2014. Ia menunjukkan berita di 10 stasiun televisi swasta, meski bersiaran secara "nasional", hanya melayani penonton dari Jakarta secara khusus dan Pulau Jawa secara umum. Riset itu mendapati 73 persen berita berdimensi “nasional” di televisi berasal dari Jabodetabek.

Di Jakarta, seperti kota-kota besar dunia lain, perusahaan media cetak mengalami penurunan sirkulasi seiring penetrasi internet yang meningkat.

Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers (dulu bernama Serikat Penerbit Suratkabar), pertumbuhan oplah koran melambat sejak 2011. Pada 2011, pertumbuhan oplah harian hanya 5,85 persen. Pada 2012, pertumbuhannya semakin melambat: hanya 2,69 persen.

Tahun berikutnya, perlambatan menjadi 0,98 persen. Pada 2014, pertumbuhannya yang tak sampai satu persen itu tergerus lagi: hanya 0,55 persen. Barulah pada 2015, ia sama sekali stagnan dan malah merosot.

Beberapa pengusaha suratkabar di Jakarta juga terpaksa menjual perusahaan mereka kepada konglomerat media digital. Pada 2006, Suara Pembaruan dijual ke Lippo Group. Saat itu iasudah berusia 19 tahun. Suara Pembaruan adalah koran yang terbit pada sore hari. Perkembangan internet menggerus sirkulasinya.

Pada 2001, koran ini sudah mencoba mengantisipasi kehadiran internet dengan membuat edisi online. Hanya saja portal berita Suara Pembaruan kala itu cuma berisi berita-berita yang juga terdapat di koran. Koran sore lain yang bernasib sama adalah Surabaya Post, yang dijual ke Bakrie Group pada 2008.

Sementara koran-koran lokal bertahan dengan mengandalkan dana dari pemerintah daerah.

“Pada beberapa media, ketergantungan akan iklan dari pemerintah hingga 75 persen. Jadi, kalau pemerintah menghentikan iklan itu, mereka kemungkinan besar akan kolaps,” kata Ross Tapsell, dosen dan peneliti Asian Studies di Australian National University (ANU). Studi Tapsell mengenai ekonomi-politik media digital di Indonesia, berjudul Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution, diterbitkan tahun ini.

Tapsell mengatakan digitalisasi membuat kepemilikan di industri media semakin terkonsentrasi.

“Pemilik media dan eksekutif di Indonesia percaya bahwa di masa depan digital yang sangat tidak pasti, lebih baik mengembangkan jangkauan audiens dan pembaca daripada untuk tetap mengkhususkan diri dalam satu platform,” ujar Tapsell.

Ada delapan konglomerat media di Indonesia yang menguasai pelbagai platform media, dari konten hingga ke jaringan TV digital. Delapan mogul ini adalah Trans Corp (Chairul Tanjung), Global Mediacom (Hary Tanoesoedibjo), Emtek yang punya stasiun televisi SCTV (keluarga Sariaatmadja), Visi Media Asia (keluarga Bakrie), Media Group (Surya Paloh), BeritaSatu Media Holding (Keluarga Riady), Jawa Pos (Dahlan Iskan), dan Kompas Gramedia Group (Jakob Oetama).

Beberapa dari konglomerat ini melebarkan jangkauan untuk memiliki platform media sosial. Pada 2011, MNC menjadi rekanan WeChat—aplikasi layanan pesan asal Tiongkok. Pada 2013, Bakrie Group berinvestasi di Path senilai $25 juta. Namun, saat Path dijual ke KakaoTalk pada 2015, Bakrie tak memiliki saham apa-apa lagi.

Menghadapi era digital dan generasi yang dekat dengan internet, kata Tapsell, model bisnis semua konglomerat media digital di Indonesia hampir sama. Mereka berusaha menjadi perusahaan media multiplatform, dan untuk mencapai hal itu, mereka memusatkan produksi berita mereka.

Rencana bisnis masing-masing perusahaan juga sama, yakni merebut audiens Indonesia lewat sebanyak mungkin platform. Mereka juga membangun “ekosistem” media, dari konten hingga infrastruktur komunikasi.

Paul Bradshaw, ketua jurusan jurnalisme multiplatform dan mobile di Birmingham City University, menilai upaya penguasaan industri media dari hulu hingga hilir bukanlah hal baru. “Bisnis selalu berusaha mengendalikan rantai pasokan dan memperluas operasinya secara vertikal dan horizontal,” katanya viasurel.

Dalam industri media, lanjut Bradshaw, bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis yang menyediakan jaringan dan konektivitas, bukan yang membuat konten. “Jadi wajar para mogul akan tertarik karena tujuan mereka adalah uang,” imbuhnya.

Tetapi Bradshaw mengingatkan bahwa monopoli dan eksploitasi dari dominasi para konglomerat media punya sisi bahaya terhadap jurnalisme. “Masyarakat butuh mendengar banyak suara dari beragam sudut pandang, bukan berita yang seragam,” ujarnya.

Tapsell punya kekhawatiran yang sama dengan Bradshaw, “Konglomerat media punya kecenderungan untuk saling meniru dalam produksi konten, yang menghasilkan liputan yang sangat mirip satu sama lain.”

Bagi media-media di luar kuasa konglomerat tetapi punya mutu jurnalisme yang baik, menurut Tapsell, sudah dan bakal semakin berdarah-darah menghadapi perkembangan ini.

Jangankan Generasi Z, katanya, Milenial saja sudah mulai meninggalkan cetak. Media-media cetak itu kemudian membuat platform online dengan mutu jurnalisme yang berbeda dari versi cetaknya.

Menurut Tapsell, berita-berita di kebanyakan platform online di Indonesia hanya menjelaskan apa, siapa, kapan, dan di mana. Berita-berita pendek itu kerap tidak menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jurnalisme yang mengedepankan berita cepat, bukan mendorong pada cara bertutur dan kedalaman.

Baca:

- Media Cetak Bisa Mati, Jurnalisme (Seharusnya) Tidak

- "Jangan Ada Perbedaan Kualitas Jurnalisme, Apa pun Mediumnya"

Imam Alfagan Kurniawan, Tiara Dewanty, dan anak-anak muda lain adalah generasi yang menjadikan kelengkapan informasi sebagai alasan memilih berita, selain alasan kemudahan akses. Meski mengandalkan media sosial, mereka juga ternyata kecewa terhadap model berita sepotong-sepotong dan minim menjawab pertanyaan 5W+1H.

Tiara kerap mendumel jika berita yang dibacanya berbeda dari judul atau gagal menjawab rasa penasaran yang membuatnya mengklik. Imam benci pada acara berita televisi yang pembawa acaranya bertingkah berlebihan tetapi berita yang disajikan kosong isi.

Selama ini, ada banyak sekali anggapan bahwa anak muda menyukai visual yang atraktif. Dari riset Tirto, hanya 1,9 persen responden yang menjawab tampilan visual sebagai alasan memilih media. Imam dan Tiara, misalnya, menyukai tampilan visual yang bagus, tetapi hal itu tidak menjadi landasan utama mereka memilih sumber berita.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id