tirto.id - Salah satu hasil dari riset Tirto terhadap 1.201 responden Generasi Z (usia 7-21 tahun) di Jawa dan Bali mengungkap soal preferensi mereka terhadap hiburan, termasuk selera jenis musik.

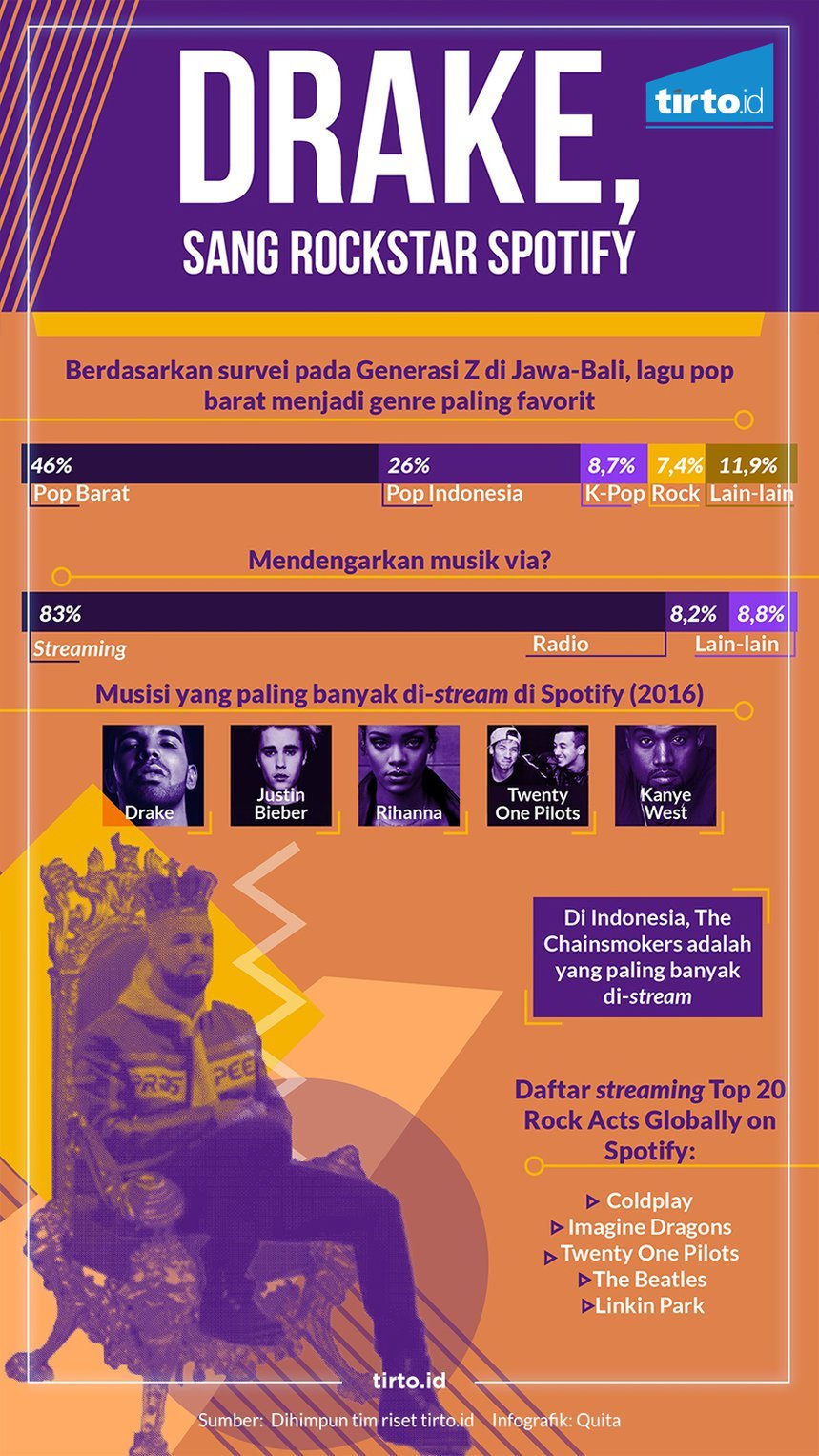

Secara umum, 46,2 persen responden yang tinggal di Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya, Tangerang, dan Yogyakarta menyukai jenis musik pop barat. Lalu diikuti pop Indonesia (26 persen). Apakah rock di peringkat 3? Ternyata tidak. Ia masih kalah dari K-pop (8,7 persen). Sedangkan musik rock hanya disukai 7,4 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, musik rock disukai oleh responden laki-laki. Itu pun hanya di peringkat tiga (14 persen) setelah pop barat (38,3 persen) dan pop Indonesia (26,1 persen).

Saya sempat ngobrol dengan tiga anak muda Gen Z yang saya kenal: Ary, Putu, dan Titi. Mereka tidak menggemari musik rock. Alasannya beragam: dianggap membosankan hingga berisik di kuping.

Ary menyukai Payung Teduh, Banda Neira, dan Marcel. Putu menyukai HiVi, Isyana, dan Gac. Sedangkan Titi menyukai Tulus, Raisa, dan Westlife.

"Pernah dengar (musik rock), sih, cuma kok keras banget. Susah (masuk) kalau pas lagi ada masalah hati," ujar Ary, mahasiswa Fakultas Farmasi di satu kampus di Jawa Timur.

Mati Suri Berkali-kali, Bangkit Berulang Kali

Rhian Daly, staf penulis New Musical Express (NME), media musik populer di Inggris yang terbit sejak 1952, suatu ketika pernah bertanya dengan nada kesal.

"Kenapa sih semua orang terobsesi dengan matinya rock n' roll?"

Kekesalan macam itu wajar, terutama bagi para penggemar musik rock. Sudah sejak lama genre ini disebut akan mati. Tapi ternyata ia tak mati-mati. Tak pernah benar-benar hilang. Mungkin istilah yang tepat: mati suri berkali-kali, bangkit berulang kali.

Mungkin rock memang tidak mati, tapi ia menua. Penulis seperti Bill Flanagan, Sam Leith, atau Carl Wilson, berulang kali menekankan bahwa rock hanya dinikmati oleh orang-orang tua. Leith bahkan dengan jenaka menyebut gigSonic Youth, Half Man Half Biscuit, atau Mogwai, berisi "banyak orang setengah tua dengan hoodie dan wajah seperti kentang panggang."

Kita bisa menggambarkan situasi yang sama dalam konser-konser bintang rock, terutama mereka yang berasal dari era 70-an. Konser U2, Kiss, Skid Row, Bon Jovi, sampai Guns N' Roses, isinya kebanyakan adalah, menyitir Leith, orang-orang setengah tua dengan baju hitam dan wajah berseri atas nostalgia.

Baca:

- Mengenang 3 Dekade Konser Guns N' Roses Pertama di Inggris

- 30 Tahun Merayakan 'Appetite for Destruction'

- Album Musik yang Berusia Setengah Abad

Di Indonesia, hal yang sama juga terlihat. Salah satu tolok ukurnya dari Spotify—layanan musik, podcast, dan video via streaming dari Swedia yang telah merengkuh hingga 140 juta pengguna di seluruh dunia, mengalahkan Apple Music, sejak diluncurkan pada Oktober 2008.

Sekitar 83 persen Gen Z di Jawa Bali menikmati musik melalui saluran streaming. Setiap tahun, Spotify mengeluarkan laporan tentang siapa pemusik, serta album dan lagu, yang paling banyak didengar.

- Baca juga: Menimbang Musik Digital di Indonesia

Pada 2016, pemusik yang paling banyak di-stream di Spotify global adalah Drake (4,7 miliar kali). Diikuti Justin Bieber, Rihanna, Twenty One Pilots, dan Kanye West. Lagu yang paling banyak di-stream pada 2016 adalah "One Dance" milik Drake feat WizKid dan Kyla. Dari data ini, cukup aman mengatakan bahwa genre hip-hop dan pop barat adalah yang mendominasi industri musik sekarang.

Bagaimana musik rock?

Saat Spotify merilis daftar '20 Rock Acts Globally on Spotify', banyak penggemar rock protes. Sebab menempatkan Coldplay dalam kategori band rock. Daftar itu menempatkan Coldplay di puncak. Diikuti oleh Imagine Dragons dan Twenty One Pilots. Di peringkat keempat adalah Beatles, yang terakhir merilis album pada, uhm, 1970. Peringkat lima adalah Linkin Park, band yang memulai karier 17 tahun silam.

Di Indonesia, duo DJ The Chainsmokers adalah pemusik yang paling banyak di-stream. Ke mana para bintang rock? Apakah rock di Indonesia benar-benar sudah mati?

"Kondisi ini sebenarnya sudah pernah dialami Indonesia, kok. Zaman musik yang membuat rock agak ke pinggir," ujar Rudolf Dethu kepada saya.

"Ini seleksi alam saja," lanjut Dethu, yang punya reputasi sebagai propagandis rock dengan membawa Superman Is Dead ke kancah nasional.

Prestasi Dethu bukan main-main. Kala itu industri musik masih sangat Jakartasentris. Membawa SID dari Bali dan tetap tinggal di Bali tapi punya reputasi meluas adalah salah satu prestasi besar Dethu. Pada 2003, trio punk rock bengal itu merilis album perdana Kuta Rock City lewat label Sony Music Indonesia.

Saat berada di puncak, Dethu memilih minggir dulu dari kancah musik rock yang membesarkan namanya. Ia mengaku jenuh dan tak bisa lagi menikmati musik.

Namun, sejak beberapa tahun terakhir, Dethu kembali menjadi propagandis rock. Ia mengaku kurang sreg disebut sebagai manajer. Ia bekerja sama dengan band seperti The Hydrant, Leonardo and His Impeccable Six, Negative Lovers, Rebecca Reijman, dan Leanna Rachel.

Poin Kunci: Media Sosial dan Festival Musik

Rudolf Dethu sadar bahwa pendekatan di era sekarang haruslah berbeda dari pendekatan kala meroketkan SID. Sekarang targetnya bukan lagi masuk televisi atau direkrut label utama. Sekarang, dengan adanya media digital, semua band punya kesempatan sama.

"Digital itu punk rock. Semua sama dalam dunia digital," kata pria yang menulis buku biografi SID berjudul Rasis! Pengkhianat! Miskin Moral! (2015).

Pendekatan lain, selain promosi melalui media sosial, adalah tampil di festival-festival musik internasional. Itu yang ia lakukan saat mengantar The Hydrant tampil di festival musik besar, yakni Pohoda di Slowakia, dan Mighty Sounds di Ceko. Penampilan The Hydrant, band rockabilly dengan energi melimpah, disambut hangat penonton.

Pendekatan yang sama juga bisa dilihat pada banyak band bawah tanah.

Dalam band itu, kita melihat musik rock masih hidup di Indonesia, dan didengar oleh Gen Z. Para band rock muda memaksimalkan penggunaan media sosial, konser off-air, plus penjualan album fisik, baik format kaset, CD, atau Vinyl. Dengan pendekatan berbeda itu, wajar bila banyak band rock baru Indonesia tidak muncul di teve atau jarang hadir di radio.

Tapi coba lihat di akun Instagram mereka. Band seperti The SIGIT, Seringai, Koil, Endank Soekamti, Deadsquad, Burgerkill, hingga Superman Is Dead, punya basis penggemar yang kuat dan loyal. Mereka juga banyak tampil di konser off-air, ditonton oleh ribuan penggemar yang berusia muda.

Selain itu, festival musik juga bisa dilihat sebagai salah satu kacamata baru dalam memandang popularitas sebuah genre atau band.

Banyak festival musik yang percaya diri menampilkan band rock atau metal. Di festival seperti Soundrenaline, band rock seperti Jamrud, Netral, juga Boomerang masih tetap ditunggu penggemar. Tahun ini, penampil utama Soundrenaline adalah Jet, band rock 'n roll asal Australia. Selain itu, ada band-band rock dan metal semacam Kotak, Burgerkill, dan Kelompok Penerbang Rocket.

Festival musik juga menjadi tempat berkumpul anak muda pencinta musik. Pada 2014, Festival Awards pernah merilis infografik tentang penonton dan festival musik. Salah satu temuannya, kelompok penonton yang dominan (48 persen) datang dari usia 30-40 tahun, disusul oleh para Generasi Z dan Milenial (18-25 tahun) sebesar 32 persen. Jumlah kelompok kedua ini sangat mungkin bertambah seiring usia para generasi Z yang merangkak naik.

Rock di Indonesia mungkin kurang disukai oleh Gen Z. Tapi ia tak lantas mati. Hanya duduk di pinggir, menanti momen untuk kembali bertarung di gelanggang utama.

Hal itu pernah terjadi pada 1980-an saat tren musik pop syahdu melankolis jadi raja dan sepertinya akan susah turun tahta, lantas promotor Log Zhelebour membuat festival musik rock dan melahirkan era baru kejayaan musik rock dan metal di Indonesia.

Saat ini pelbagai layanan streaming boleh saja didominasi oleh genre hip-hop atau pop. Namun, penggemar metal adalah yang paling loyal, begitu pula penggemar rock. Merekalah yang tak akan membiarkan musik rock mati.

Penulis: Nuran Wibisono

Editor: Fahri Salam