tirto.id - Generasi yang tumbuh remaja pencinta sepakbola di tahun 1990-an pasti dibesarkan oleh Tabloid Bola, yang terbit pada 1 April 1988. Ini sebuah media milik Kompas Gramedia, salah satu perusahaan media massa gigantik di Indonesia. Isinya, sesuai namanya, informasi seputar sepakbola. Ia lantas terbit dua kali selama sepekan sejak 1997, dengan oplah yang bisa mencapai 500 ribu eksemplar.

Pada 7 Juni 2013, di tengah kepungan informasi bebas baca via internet, manajemen Bola justru menerbitkan Harian Bola. Tak kurang dari tiga tahun, persisnya akhir Oktober 2015, Harian Bola gulung tikar. Tabloidnya tetap terbit, seminggu dua kali.

Apa yang keliru dan bisa dipelajari dari manajemen Bola?

Isu sepakbola, olahraga paling digemari tak hanya di dunia tapi juga di Indonesia, berseliweran ketika akses internet semakin mudah, dan orang mulai membaca dari sumber terdekat. Kita bisa membaca artikel Sid Lowe dari The Guardian (Inggris) yang sangat prosais tentang sepakbola di Liga Spanyol; sebaliknya bisa mengikuti pendekatan taktikal Jonathan Wilson, editor The Blizzard, jurnal triwulan yang menulis sepakbola lewat naskah-naskah panjang.

Pendekatan manajemen Bola yang kurang responsif terhadap internet, sekaligus kontennya yang masih bergaya tebak-tebakan skor, tidak lagi diminati oleh para pembaca yang dibesarkan olehnya. Pendeknya, baik tabloid maupun hariannya hanya menyodorkan pintu masuk bagi pembaca mengenal informasi sepakbola. Ketika generasi ini sudah besar, peka terhadap perkembangan internet, mereka lebih memilih bacaan lain yang jauh lebih kaya ketimbang gaya berita sepakbola ala Bola.

“Para wartawan media cetak masih saja menulis sepakbola seperti di zaman monopoli TVRI. Mereka tidak menyadari bahwa pembaca yang tumbuh dan lahir bersamanya telah jauh mengerti tentang sepakbola, dan dunia yang membentuk olahraga yang digemari sejagat ini, daripada mereka sendiri,” tulis Darmanto Simaepa dalam Tamasya Bola (2016) yang berkenalan dengan Tabloid Bola pada 90-an

Ketika Harian Bola terbit perdana, di tahun yang sama, para penulis di balik Pandit Footballmerilis situswebnya secara mandiri setelah sebelumnya, tulisan-tulisan perdana mereka, dirilis oleh Detiksport sejak 2011.

“Itu adalah kegagalan membaca zaman yang paripurna,” kata Wisnu Prasetya Utomo, yang tumbuh remaja lebih belakangan dari Darmanto bersama tabloid dan harian Bola, peneliti media dari Remotivi.

Kegagalan manajemen sebuah media merespons perubahan cara khalayak mendapatkan infomasi, dan kadang-kadang mengabaikan internet sebagai pemicu sekaligus penggilas, tak cuma dialami oleh Bola. Sinar Harapan, harian yang hadir sejak 1961, juga menerbitkan edisi terakhirnya pada 1 Januari 2016. Belum lagi majalah seperti Fortune, Kawanku, hingga Horison.

Tanda itu sudah jelas: membaca tak melulu lewat media cetak. Berita bisa didapat lewat internet. Dan di Indonesia, berbeda dari iklim media massa yang jauh lebih berkembang seperti di Amerika Serikat dan daratan Eropa, mayoritas informasi dari media online ini gratis.

Di era ketika penetrasi internet semakin tinggi, media-media besar yang berawal dari medium tinta dan kertas diuji. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), lebih dari setengah penduduk Indonesia telah terhubung ke internet pada 2016. Jumlah pengguna internet pada 2016 tercatat 132,7 juta orang, naik sekitar 50 juta dari tahun 2014.

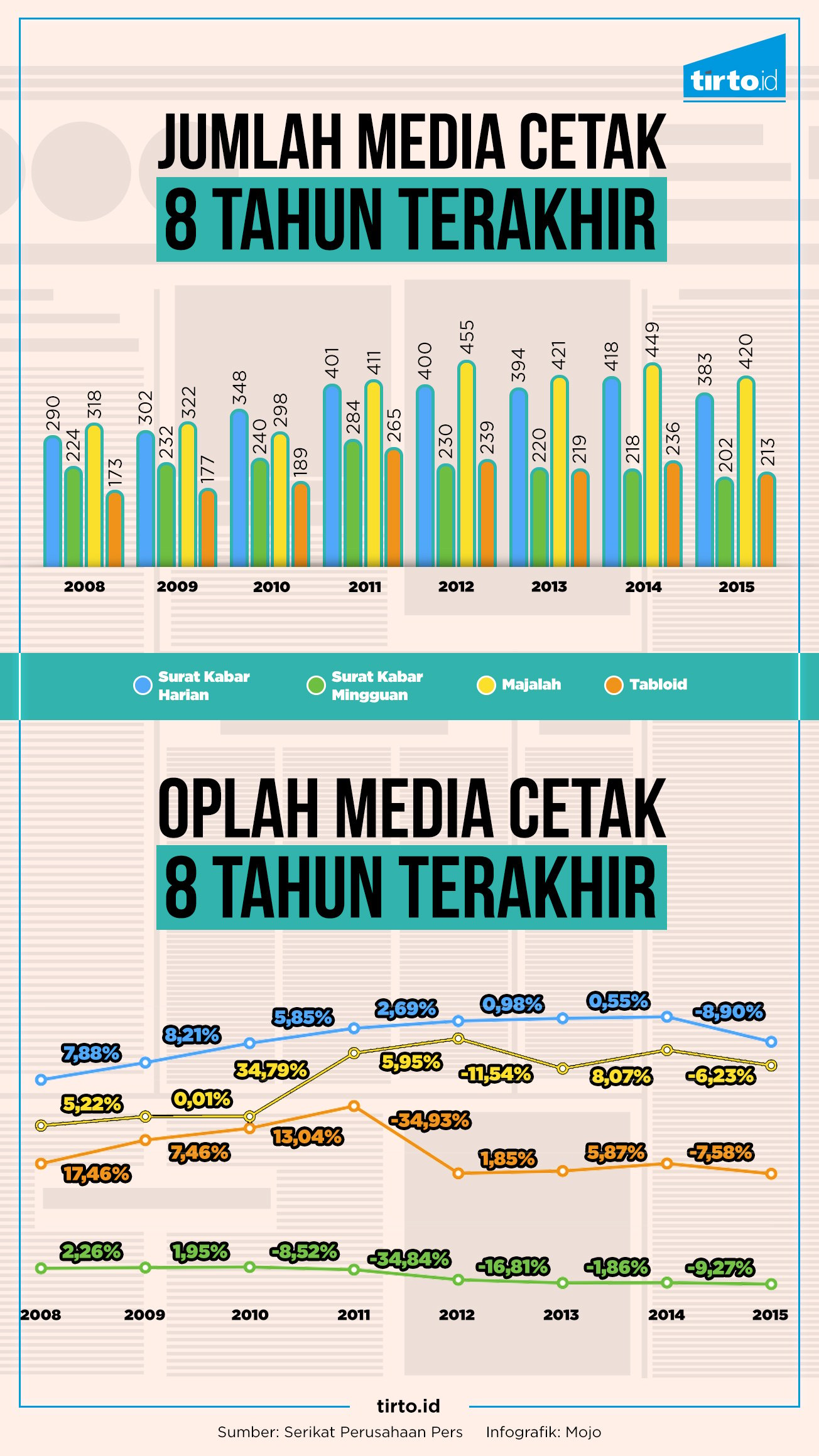

Setiap tahun, Serikat Perusahaan Pers (SPS)—sebelumnya bernama Serikat Penerbit Suratbakar—mendata jumlah media cetak beserta oplahnya. Data ini mencakup harian, mingguan, tabloid, dan majalah.

Sejak 2008 hingga 2014, oplah harian menunjukkan tren naik, meski jumlah medianya naik-turun. Pada 2008, total oplah harian tercatat 7,49 juta. Tahun-tahun berikutnya, angka itu terus naik. Pada 2014, total oplah telah mencapai 9,65 juta.

Namun, kenaikan itu berhenti pada 2014. Pada 2015 oplah mulai melorot, hanya 8,79 juta, turun 8,9 persen dari tahun sebelumnya. Ia bahkan lebih kecil dibanding total oplah pada 2011.

Merosotnya oplah harian pada 2015 dialami juga oleh mingguan, tabloid, dan majalah. Penurunan paling dalam menimpa mingguan. Pada tahun itu, oplahnya turun 9,27 persen dibanding tahun 2014.

Nasihin Masha, ketua bidang riset SPS, menilai penurunan pada 2015 itu “belum tentu disebabkan oleh semakin besarnya jumlah pembaca yang beralih ke digital.”

“Ini bisa jadi karena perlambatan ekonomi,” katanya saat memaparkan data-data itu. Nasihin adalah mantan pemimpin redaksi yang kini redaktur senior Republika. Ia berkarier di Republika sebulan sebelum harian itu terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Menurut Nasihin, untuk bisa menyimpulkan penurunan oplah karena gempuran digital, perlu melihat data setelah 2015. Sayangnya, SPS belum memiliki data tahun 2016.

Pada 2015, Indonesia memang menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun itu hanya 4,79 persen. Sejak 2009, pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5 persen. Tetapi toh ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Yang terjadi hanyalah perlambatan pertumbuhan, bukan penurunan seperti yang terjadi pada oplah media cetak.

Sementara sejak 2009 hingga 2014, ketika oplah masih naik, sejatinya pertumbuhan oplah dari tahun ke tahun terus melambat. Pada 2010 sempat terjadi kenaikan pertumbuhan oplah harian, dari 7,88 persen menjadi 8,21 persen. Namun, tahun-tahun berikutnya perlambatan terus terjadi.

Pada 2011, pertumbuhan oplah harian hanya 5,85 persen. Pada 2012, pertumbuhannya semakin melambat, hanya 2,69 persen. Tahun berikutnya perlambatan menjadi 0,98 persen. Dan pada 2014, pertumbuhan yang tak sampai satu persen itu tergerus lagi, hanya 0,55 persen. Barulah pada 2015 ia sama sekali tidak tumbuh dan malah merosot.

Apakah tren penurunan ini akan terus berlanjut? Nasihin meyakini akan terjadi rebound: oplah akan naik lagi, akan tumbuh lagi. Akan tetapi, keyakinan itu perlu dibuktikan oleh data-data pada tahun-tahun mendatang.

Dari segi kue iklan, Nasihin mengatakan, ceruk masih di cetak meski ada dominasi daring (online).

“Satu lagi yang orang luput: walaupun ada dominasi online, (keberlanjutan) online kan masih di cetak. Online yang iklannya banyak paling satu-dua, yang lain mungkin rangkingnya bagus, tetapi secara bisnis, belum teruji. Ini kenapa media cetak juga masih yakin dirinya akan terus bertahan,” paparnya.

Pemerintah dan Parpol Penyumbang Iklan Terbesar

Sebagai gambaran, merujuk riset Nielsen Advertising Information Services yang dirilis oleh Nielsen Indonesia pada 1 Februari 2017, total belanja iklan di televisi dan media cetak sepanjang 2016 mencapai Rp134,8 triliun. Jumlah ini naik 14 persen dari tahun sebelumnya. Riset Nielsen ini memantau iklan yang mencakup 15 stasiun televisi nasional, 99 surat kabar, serta 123 majalah dan tabloid.

Televisi masih jadi penyokong utama pertumbuhan belanja iklan, yakni Rp103,8 triliun atau 77 persen dari keseluruhan. Sementara belanja iklan di koran sebesar Rp29,4 triliun (22 persen) dan untuk majalah hanya Rp1,6triliun atau menyumbang 1 persen dari total belanja iklan. Belanja iklan di surat kabar, majalah, dan tabloid sedikit menurun dengan adanya penurunan jumlah media yang beroperasi, demikian Hellen Katherina, direktur eksekutif Nielsen Indonesia.

Pemerintahan dan organisasi partai politik masih menjadi pengiklan terbesar dengan nilai belanja iklan Rp8,1 triliun. Musim banjir iklan di media dari kategori nonswasta ini mencapai puncak ketika ada gelaran pemilu, selain untuk mempromosikan kebijakan atau ragam pencitraan lain. Pada tahun ini saja, misalnya, Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada 15 Februari, yang diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Nasihin Masha mengatakan tren media justru tumbuh dari daerah, yang bikin pasar melebar. "Yang sebetulnya turun itu media nasional. Di masa Orde Baru, koran daerah itu hanya tingkat provinsi saja. Baru sekarang melebar sampai ke kabupaten," katanya. "Market itu justru di bawah yang tumbuh, di nasional yang turun."

Para manajer perusahaan pers di Jakarta dan Surabaya sudah lama menyadari ini. Jawa Pos, misalnya, telah lama bikin jaringan pers daerah, begitu pula Kompas Gramedia lewat jaringan Tribun. Bisnis Indonesia, tempat saya dulu bekerja, punya beberapa kantor perwakilan, dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Manado, dan Bali.

Biro-biro ini sering menyuplai iklan advertorial di koran. Isinya, tentang kinerja perusahaan atau pemerintah di daerah. Menurut Rezza Aji Pratama, wartawan Bisnis yang pernah enam bulan di biro Balikpapan, beriklan advertorial di Bisnis adalah cara pemerintah daerah untuk menunjukkan muka ke pemerintah atau investor di Jakarta. "Sebab kalau mereka beriklan di media lokal, tentu tak akan sampai ke pusat," katanya.

Untuk mendapat perspektif tentang iklan, saya menemui Rininta Fitriana, direktur kreatif sekaligus manajer bisnis di PT Karya Kreatif Indonesia—perusahaan agensi yang lebih populer dengan nama Creative Center Indonesia.

Sepengalamannya, Ririn—sapaan akrab Rininta—melihat banyak sekali klien yang mengurangi porsi iklan di media cetak. “Gue pernah pegang beberapa bank, mereka masih beriklan di cetak, sih, tapi mereka sudah benar-benar berniat menggeluti digital,” ujarnya.

Ia menceritakan, pada 2009, perusahaan-perusahaan yang menjadi klien masih gencar beriklan di media cetak. Memasuki tahun 2011, iklan di cetak benar-benar dikurangi.

Pada 2014-2015, salah satu perusahaan perbankan mengurangi porsi iklan di cetak sampai 70 persen. Porsi itu dialihkan ke radio dan digital.

Ririn menjelaskan, pengiklan itu sebenarnya mengikuti tren pembaca atau audiens. Kalau koran masih banyak yang baca, dan segmennya sesuai target pasar produk pengiklan, ya mereka akan tetap memasang iklan di koran. Kalau pembacanya sudah beralih ke digital, pengiklan tentu menyasar iklan digital.

“Jadi, katanya, “yang harus dipertimbangkan media cetak untuk beralih ke digital seharusnya adalah pembacanya, audiensnya, bukan pengiklan. Pengiklan tentu tak mau memasang iklan ke medium yang sedikit pembacanya, entah itu cetak atau digital.”

_____

Naskah ini diperbaharui untuk keterangan belanja iklan dan tren pertumbuhan pers daerah, 9 Februari, pukul 07:40.

Penulis: Wan Ulfa Nur Zuhra

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id