tirto.id - Kios koran “Lily” milik Helmi paling mencolok di antara jejeren kios lain di satu trotoar Jalan Kramat Lontar, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ukuran kiosnya sekira 2 x 1 meter. Di depannya ada rak tingkat tiga. Paling bawah tempat tabloid seperti Home, Nova, Otomotif, dan Wanita Indonesia.

Di rak tengah ada puluhan koran dipajang, di antaranya Harian Terbit, The Jakarta Post, Jawa Pos, Kompas, Media Indonesia, Pos Kota, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Super Ball, Tempo, Top Skor, Warta Kota, dan Top Skor. Rak paling atas terisi majalah. Beberapa yang terkenal seperti Bobo, Tempo, Gadis, Gatra, Intisari, Misteri, Sedap, Trubus, Ummi, dan majalah laki-laki Men’s Health. Di antara tumpukan itu ada beberapa teka-teki silang yang kovernya sudah pudar.

Pria berumur 29 tahun itu menjalankan usaha kios koran dari orangtuanya. Seingatnya, sejak sekolah dasar Helmi sudah membantu orangtuanya menjaga kios.

Tidak ada perubahan dari kios ini, kata Helmi, sejak dipegang orangtuanya hingga dikelola dirinya. Meski internet telah mengubah cara penyampaian dan format pemberitaan, plus cara khalayak mendapatkan informasi, Helmi berkata usahanya masih menguntungkan dan bisa diandalkan.

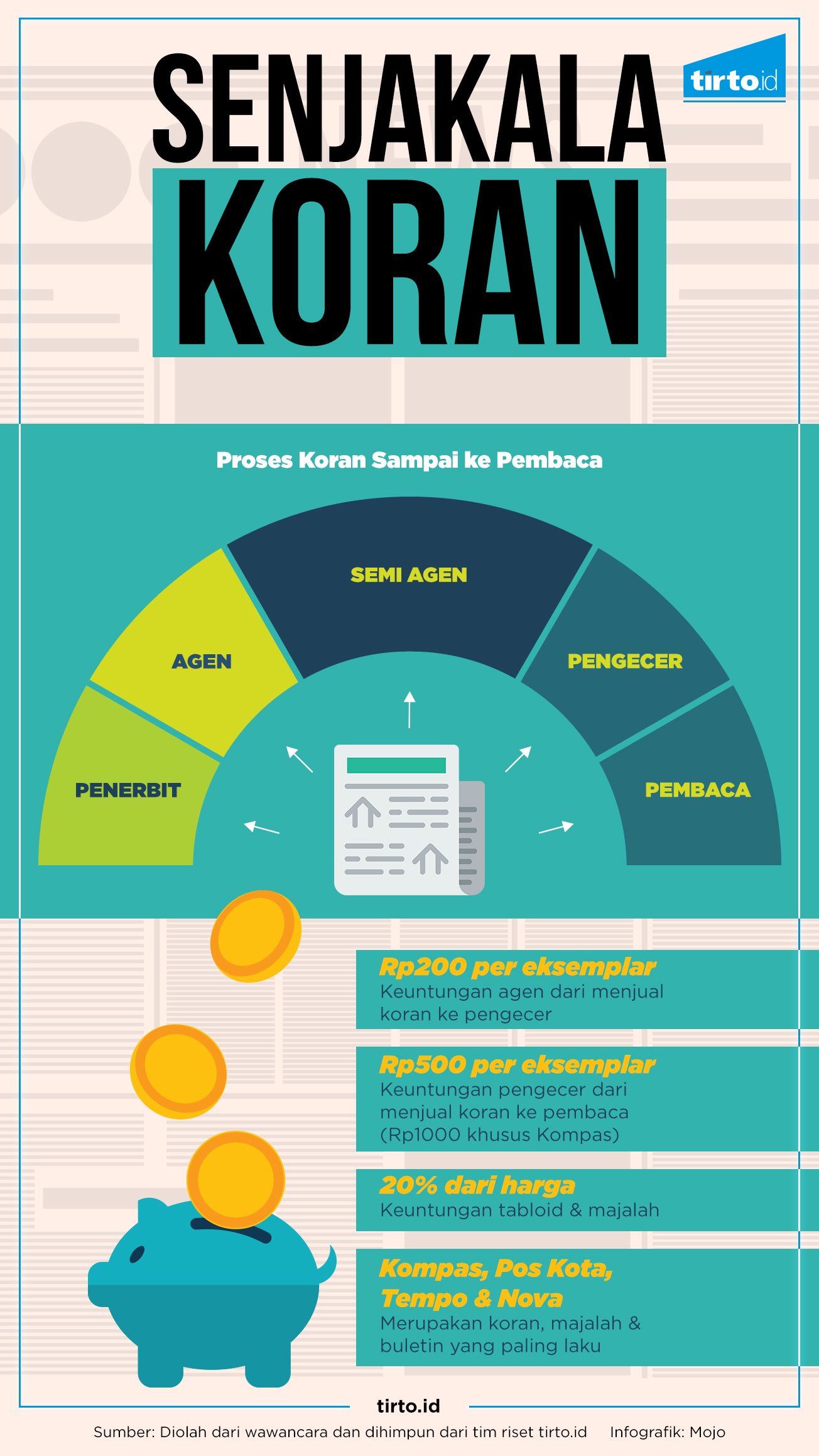

Dalam sehari ia bisa melepas 1.700 eksemplar koran ke pengecer. Paling-paling hanya 100 eksemplar yang kembali dan itu pun tak bikin Helmi merugi. Tiap eksemplar itu ia mengambil untung Rp200, tapi khusus koran yang dijualnya sendiri ia mengambil margin Rp1.500.

Jumlah penjualan itu cukup bagus mengingat hanya ada sekitar 15 pengecer yang mengambil koran ke kiosnya.

“Kalau dulu 20 orang, bisa lebih banyak,” kata Helmi kepada saya, Jumat awal pekan Februari.

Keuntungan itu belum termasuk tabloid dan majalah yang mencapai 20 persen dari harga. Jika ditotal, dalam sehari, ia bisa membawa uang hingga Rp350 ribu di luar majalah dan tabloid.

Dari keseluruhan koran yang ia jual, Pos Kota dan Kompas yang paling laku. Untuk tabloid, Nova, dan majalah adalah Tempo, Bobo, dan Misteri.

“Tempo ambil 25 eksemplar per minggu, paling retur 4, Bobo 20 per minggu selalu habis, dan Misteri—dua minggu sekali ambil 35, retur paling 7. Untuk Intisari, sebulan sekali ambil 10 dan retur 4, sedangkan TTS tiap bulan 450 sekaligus,” jelasnya.

Helmi, dalam bisnis distribusi media cetak, tergolong semi-agen. Agen selalu mendapatkan pasokan langsung dari penerbit. Sementara ia masih mengambil koran dari agen yang lebih besar di Kramat. Tetapi khusus Harian Terbit, ia mendapat pasokan langsung dari penerbit hingga 700 eksemplar per hari.

“Saya langsung hubungi distributornya dan bertanya berapa jatah untuk daerah Kramat. Dia bilang 700, saya tawari, 'Boleh enggak saya bayar di muka tetapi jatah Terbit hanya untuk saya?' Katanya boleh, jadi Terbit enggak bisa ditemukan di agen lain selain di sini,” katanya.

Masih lancar bisnis yang digeluti Helmi sebenarnya bukan lantaran makin banyak pembaca koran. Keuntungan itu bisa tetap stabil lebih karena mulai berkurang pengecer koran. Kiosnya mendapat lebih banyak jatah pasokan. Karena itu pendapatannya pun bisa lebih banyak karena margin yang lebih besar tanpa digerus pengecer.

Fakta itu tidak dipungkiri oleh Helmi. Pembaca koran juga, selama ia berjualan, rata-rata berumur tua. “Kalau majalah Bobo yang beli anak sekolah, kalau Top Skor yang beli anak-anak muda.”

Ia juga punya solusi yang selama ini masih ampuh diterapkan: takkan ambil banyak eksemplar media cetak yang tidak bisa diretur. “Ambil cukup saja,” katanya. “Asal manejemennya saja diatur.”

Helmi tetap optimistis bisnisnya akan baik-baik saja kendati isu senjakala media cetak telah beredar lama. Alasannya, koran dan majalah memiliki pelanggan setia. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang menanyakan majalah Forum Keadilan yang sudah sulit didapatkan. Kendati, ia bilang, koran baru bakal sulit bertahan lama.

“Ini mah koran lama semua,” ujarnya, di sela melayani pembeli. Selama kami mengobrol, ada lima orang yang membeli koran di tempatnya.

Helmi meyakinkan dirinya: “Saya percaya hari kiamat, tapi saya enggak percaya koran bakal gulung tikar.”

Jika Helmi masih ketiban pulung di tengah bisnis media cetak yang makin seret, hal sebaliknya dialami oleh Yadi Suryadi, 45 tahun, agen dan pemilik kios di dekat stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dibanding beberapa tahun lalu, yang biasanya bisa membawa untung Rp500 ribu hingga Rp1 juta, kini ia hanya membawa Rp200 ribu per hari.

Yadi sudah menjadi agen koran sejak 1990-an, saat itu harga Pos Kota masih Rp150. Saat saya mendatanginya, ia sedang tiduran, dan sebuah televisi menyiarkan berita kriminal. Tampilannya rapi. Selama berbincang, kendati hujan, beberapa orang datang untuk membeli koran. Lokasinya yang strategis bagi banyak orang bikin dagangan korannya laku.

Setiap hari, antara pukul 3 hingga 6 pagi, para pengecer datang ke kiosnya. Ia akan menutup lapak sekira jam 8 malam. Media-media cetak yang ia jual didatangkan langsung dari penerbit. Per hari ia bisa jual sekira 1.000 eksemplar.

“Jawa Pos beli Rp1.100, jual Rp3000. Kompas, beli Rp2.400, jual Rp4.500,” katanya.

Kondisi yang paling berubah dari bisnis ini menurutnya kehilangan para pengecer koran. Sebagian besar dari mereka sudah beralih profesi menjadi sopir ojek aplikasi.

“Koran usianya paling dua tahun lagi, banyak yang lebih milih buka internet. Kalau dibanding dulu sama sekarang omset turun 50%,” ujar Yadi.

Warga asal Sukabumi ini pesimis bahwa bisnis yang telah puluhan tahun ia jalani akan bertahan lebih lama lagi. Namun ia berkata akan terus menjalankan profesi sebagai agen koran hingga koran benar-benar tak mampu bertahan digempur zaman.

“Sampai penerbit bangkrut,” katanya kepada saya.

Senada dengan Yadi, kelesuan bisnis sebagai agen media cetak juga dirasakan oleh Andy Aril Kaban, 35 tahun. Dagangannya tergelar di satu ruko di pertigaan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Rukonya cukup luas, sekitar 6 x 4 meter. Tak hanya menjual majalah, buletin dan koran, ada juga TTS, komik dan buku-buku lain yang sudah pudar warna, plus minuman dan lain-lain. Setidaknya, itu cara ia bertahan menghadapi pendapatan jualan koran yang makin minim.

Sejak usia 10 tahun ia jadi loper koran dan sering bolos sekolah. Saat memiliki modal, ia lantas menaikkan bisnisnya sebagai sub-agen. Kini, di tengah tren keuntungan yang makin loyo, ia berniat untuk beralih profesi menjadi penarik ojek aplikasi. Alasannya bisa mengatur waktu. Menjadi agen koran itu terikat, ia bilang, tidak bisa libur.

Andy meyakini media cetak tak akan bertahan lebih lama.

“Cetak tutup sekarang sih enggak, tapi ke depan, berguguran. Berat. Ini bukannya pesimistis, ini realistis,” ungkapnya.

Pada tahun 2000-an, Andy memiliki 30 pengecer yang rutin mengambil koran. Sekarang ia memiliki sekitar 5 pengecer. Pendapatannya: dulu bisa Rp300 ribu per hari untuk koran saja, kini sekitar Rp150 ribu.

Dari keseluruhan dagangannya, Yadi berkata, Pos Kota dan Kompas yang paling laku. Alasan pembeli, Pos Kota menampung banyak iklan lowongan kerja, begitu pula Kompas edisi Sabtu. Karena itu ia selalu memasok Kompas lebih banyak di hari itu.

“Kalau khusus hari Jumat baru Republika, kan ada tausiahnya, jadi laku banyak,” kata lelaki asal Medan ini.

Nasib Para Pengecer

Di tempat lain, seorang pengecer koran bernama Herman, 62 tahun, memilih menjajakan koran di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia mengambil koran di sebuah agen di Pasar Minggu setiap jam 6 pagi dan berkeliling hingga jam 8 malam. Dalam sehari ia mendapatkan untung sekitar Rp25 ribu – Rp30 ribu. Ini berbeda lima tahun lalu saat awal jadi pengecer koran: Rp50 ribu per hari.

Pendapatan yang diperoleh pengecer seperti Herman berbeda dengan loper koran. Meski sama-sama mendistribusikan koran tapi sumber pendapatan mereka berbeda. Loper koran mendapatkan gaji langsung dari pihak media, sementara pengecer membawa pulang uang dari seberapa banyak ia mampu menjual dagangannya.

“Per eksemplar untung gopek, kalau Kompas untung seribu,” ungkapnya di pertigaan Pasar Minggu.

Sehari-hari ia hanya mengambil sekitar 50 eksemplar, terdiri The Jakarta Post, Kompas, Lampu Hijau, Pos Kota, Super Ball, Top Skor, dan Warta Kota. Dari sekian koran itu, Herman berkata Pos Kota yang paling laku.

Nasib yang sama dialami Eko, 42 tahun, pengecer koran di Stasiun Pasar Senen. Ia mengeluh omzet yang makin menurun, bahkan ia terpaksa jualan nasi di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pria asal Malang, Jawa Timur, ini menjadi pengecer koran sejak 1993. Berbeda dengan pengecer lain, ia justru baru berkeliling pukul 3 sore hingga 10 malam, meski tetap pergi ke agen pagi-pagi sekali.

Beberapa nama koran seperti Harian Terbit, Jawa Pos, Kompas, Pos Kota, dan Top Skor memenuhi lapak milik Eko. Namun, katanya, Jawa Pos yang paling banyak dibeli, selain memberi margin paling tinggi, yakni Rp1.500 per eksemplar. Kompas memberi untung Rp1.000, dan koran lain rata-rata Rp500.

Eko mendapatkan untung dari jualan koran sekitar Rp70 ribu per hari. “Kalau dulu, awal waktu koran dijual Rp300, untung Rp20 ribu sudah gede banget,” katanya.

Saat ditanya rencananya bila jualan koran semakin seret, ia berkata singkat: “Pengin pulang kampung.”

Di sebuah perempatan Pasar Minggu, samping stasiun, saya mendatangi Siti Nur Sehah, 53 tahun, juga penjual koran eceran. Ia membuka lapak tiap pukul 5 pagi hingga siang. Seandainya belum habis, ia memberikan sisanya kepada suami yang juga pengecer koran.

Dalam sehari, ia bersama suami bisa membawa untung hingga Rp75 ribu – Rp100 ribu. Ibu asli Betawi ini mengaku, selama beberapa tahun belakangan, jualan korannya tidak mengalami penurunan juga kenaikan. Ia sadar bahwa kemajuan teknologi membuat dagangan koran semakin sepi, meski ia meyakini kebanyakan orang masih suka membacanya.

“Baca internet mata sakit, jadi tetep saja baca Kompas,” tuturnya menirukan salah satu pembeli, yang usianya sekitar 50-an tahun.

Saya menjumpai Hadi, 45 tahun, pengecer koran yang sudah menjalani usahanya selama 10 tahun, berkeliling di kawasan Cimanggis, Depok. Ia menuturkan, sehari bisa ambil koran antara 75 sampai 170 eksemplar. Di masa musim koran masih banyak pembeli, ia bisa menjual 70-an eksemplar harian Kompas.

“Sekarang,” katanya, “bawa 45 eksemplar (Kompas) saja enggak habis. Kalau dulu, Pos Kota 40 eksemplar. Sekarang 20 eksemplar saja enggak habis.”

Selama 10 tahun itu ia sudah punya banyak pembeli, tetapi makin ke sini angkanya makin berkurang. Dulu ia bisa bawa 300 eksemplar, sekarang 120 eksemplar. Dalam sehari ia bisa bawa pulang uang antara Rp15 ribu – Rp30 ribu.

Keseharian kerjanya, Hadi menjajakan koran sejak jam 6 pagi hingga 12 siang, lalu setor ke agen. Meski terlihat bawa banyak koran, setorannya juga banyak. Misalnya, ia mendapatkan Rp70 ribu - Rp80 ribu, tetapi buat setor bisa sampai Rp70 ribu.

Sesudahnya, antara pukul 1 siang hingga 8 malam, Hadi berjualan es, dengan upah Rp500 ribu per bulan.

Pendapatan totalnya, dari 12 pelanggan tetap dalam sebulan, sekitar Rp1,8 juta. “Kalau tahun 2014, dari langganan, sekitar Rp2,3 juta, plus yang mingguan seratus ribu per bulan, jadi total Rp2,7 juta. Sekarang turunnya drastis, ngumpulin Rp2 juta saja susah,” ujar Hadi.

Berkurangnya omzet juga terlihat dari pengalaman ia berinteraksi dengan agen. “Dulu sih ada tiga agen, sekarang tinggal satu. Banyak yang gulung tikar. Di terminal Depok, enggak tahu deh masih ada agen atau enggak,” ujarnya.

Bagaimana jika banyak koran berhenti terbit?

“Ya nganggur. Cari kesibukan lainlah,” kata dia. “Penginnya sih buka agen, tetapi kalau koran enggak ada, apanya yang mau dijual?”

Penulis: Chusnul Chotimah

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id