tirto.id - Madura menorehkan garis yang unik di panggung historiografi Nusantara. Sebagai entitas yang sulit dipisahkan dari saudara bongsornya, Pulau Jawa, kehadiran Madura kadang dipandang inferior dibanding tetangganya itu. Padahal, sering kali justru tokoh Madura muncul menjadi angin kencang bagi berubahnya alur sejarah di Tanah Jawa.

Salah satu yang cukup monumental adalah peristiwa pendirian Kerajaan Majapahit. Sesuai yang diceritakan dalam Pararaton hasil suntingan Agung Kriswanto (2009), misalnya, dikisahkan bahwa ide pendirian Kerajaan Wilwatikta muncul dari putra Madura bernama Arya Wiraraja—dalam naskah-naskah lain disebut Banyak Wide.

Belakangan, setelah Majapahit terbentuk, Arya Wiraraja membentuk jaringan kekuasaan yang meliputi daerah Tapal Kuda dan pesisir utara Jawa Timur bersama sanak familinya. Jalinan kuasa Madura itu bertahun-tahun kemudian sukses menyisakan retakan di negeri Majapahit, bahkan jauh setelah Raden Wijaya sebagai Prabu Majapahit pertama berhasil memberangus klan Wiraraja yang diteruskan oleh Ranggalawe.

Drama itu bukan akhir dari perselancaran penguasa Madura dalam arus sejarah, melainkan satu titik historis yang bisa jadi berhubungan dengan perspektif raja-raja Jawa terhadap para jawara Madura setelah Islam tiba di kedua pulau itu.

Seperti dicatat oleh H.J. de Graaf dalam Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati (1987), semasa dengan kejayaan Demak, wilayah Madura merupakan satu kerajaan berdaulat yang berkuasa atas seluruh wilayah Madura Raya beserta sebagian besar pelabuhan penting di Jawa Timur yang meliputi Gresik, Sidayu, dan Pasuruan.

Raja Madura, Panembahan Lemah Duwur, merupakan menantu Trenggana dari Demak, sehingga kepentingan politik Jawa Tengah tidak pernah menjadi masalah bagi Negeri Madura.

Namun, kedaulatan Madura mulai terusik ketika Sultan Agung mulai menaruh ambisi untuk menaklukkan bekas wilayah-wilayah Majapahit di timur Jawa, termasuk Madura. Dalam kemelut kampanye yang panjang, Madura sebagai salah satu klan politik ujung tombak terakhir di wilayah eks-Majapahit pada akhirnya takluk.

Pada periode itu, Madura sekali lagi tidak serta-merta luput dalam peristiwa besar berikutnya. Bak terlahir kembali, kewibawaan Madura terus berjaya hingga kelahiran Hindia Belanda melalui eksistensi klan Cakraningrat, yang dua di antara anggotanya berhasil menaklukkan Keraton Mataram.

Raden Prasena, Cakraningrat Pertama

Trah Cakraningrat lahir di Sampang, yang berabad-abad berikutnya menjadi representasi kekuatan politik Madura dan bersanding dengan Sumenep. Asep Achmad Hidayat dkk. dalam “Sejarah Cakraningrat I dari Tawanan Perang hingga menjadi Korban Pemberontakan 1624-1648” (2023), menjelaskan bahwa latar kelahiran klan Cakraningrat bermula dari sosok yang bernama Raden Prasena, seorang Pangeran dari Arosbaya yang memilih nyantri di Madegan bersama ibunya.

Secara silsilah Prasena merupakan cucu Panembahan Lemah Duwur, sehingga kedudukannya saat itu adalah putra mahkota. Semasa hidup Prasena, Madura terbagi atas koalisi negeri-negeri kecil yang meliputi Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Negeri-negeri itu secara kompak berusaha membendung pasukan Sultan Agung, paling tidak sejak tahun 1624. Mataram pada awalnya kewalahan, namun kemudian berjaya setelah Sultan Agung mengutus ahli strategi ulungnya yang bernama Ki Juru Kiting.

Setelah Madura jatuh ke tangan Mataram, Prasena selaku putra mahkota menjadi satu-satunya calon penerus raja-raja Madura yang dibiarkan hidup oleh Sultan Agung. Ia diboyong dari negerinya dan menjadi tawanan Mataram.

Sebagai seorang pangeran, kewibawaan Prasena rupanya tetap dijaga oleh Sultan Agung. Ia dibiarkan bekerja di keraton Mataram dan mengenyam pendidikan pemerintahan. Ketika waktunya tiba, yakni pada Grebeg Mulud tanggal 23 Desember 1624, Prasena diangkat Sultan Agung menjadi raja vasal Mataram yang berkuasa penuh di seluruh Madura Raya dengan gelar Pangeran Cakraningrat I.

Sultan Agung yang kemudian menjadikan Cakraningrat I sebagai menantu mulanya tidak mengizinkan Prasena kembali ke negerinya. Namun, setelah Mataram gagal dalam penyerangan ke Batavia (1628), Cakraningrat I dibiarkan kembali ke Madura. Sejak saat itu pemerintahan Madura dipusatkan di Madegan, Sampang.

Dua Kali Pengepungan Keraton Mataram dan Kesayangan Belanda

“Dendam” Cakraningrat I terhadap Mataram yang terpendam selama masa hidupnya seakan menurun kepada para ahli warisnya. Tepat di masa pemerintahan anak Sultan Agung, Amangkurat I, para keturunan Prasena mulai beraksi dalam menentang negeri yang telah mempermalukan leluhurnya.

Tokoh paling awal yang melakukan aksi pembalasan adalah Pangeran Trunojoyo yang merupakan keponakan Cakraningrat II. Ia bersama sekutunya, Karaeng Galesong dari Bugis, berhasil menggempur habis-habisan Mataram yang memang sudah geger atas perilaku kejam Amangkurat I.

De Graaf dalam Runtuhnya Istana Mataram (1987), menggambarkan betapa amukan Trunojoyo pada tahun 1677 sukses mengusir Amangkurat I dari istananya sendiri dan akhirnya meninggal di daerah Tegal. Walau akhirnya Trunojoyo berhasil ditangkap dan dihukum, peristiwa pengepungan Keraton Mataram pertama oleh pasukan Madura itu telah menyebabkan dimulainya Perang Suksesi Jawa selama berjilid-jilid dan secara tidak langsung membelah negeri Cirebon.

Setelah pemberontakan Trunojoyo, kedudukan klan Cakraningrat menjadi sangat kuat—terutama dalam urusan hubungan Kompeni dan Mataram. Seperti diungkap oleh M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2016), sejak pemerintahan Pakubuwana I, Cakraningrat selalu dilibatkan oleh Kompeni dalam merumuskan suksesi Mataram.

Sebaliknya, Mataram yang memposisikan diri sebagai “juragan” juga menganggap Madura sebagai kekuatan militer prominen. Hal itu terbukti kembali ketika meletusnya Geger Pacinan (1740-1743), saat kemenangan Cakraningrat IV dalam melawan pasukan Sunan Kuning-Sepanjang di Jawa Timur telah menyebabkan Pakubuwana II berubah pikiran dalam mendukung pemberontakan.

Dan, sekali lagi, ketika pasukan Cina berhasil merebut ibu kota Mataram di Kartasura, Cakraningrat IV pula yang kemudian berhasil mengusirnya pada November 1742.

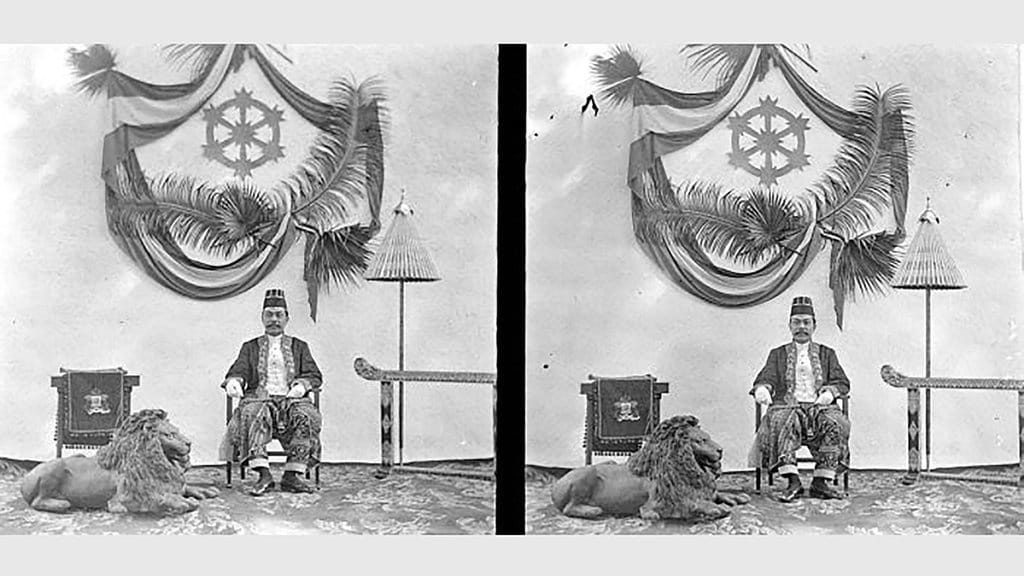

Walaupun dalam pasang surutnya klan Cakraningrat kadang kala harus melawan Kompeni, di masa Hindia Belanda keluarga Cakraningrat kembali dianakemaskan oleh pemerintah kolonial. Di zaman Herman Willem Daendels, mislanya, Cakraningrat VII secara khusus diangkat menjadi “sultan” atas seluruh wilayah Madura dan terbebas dari beban politik kultural dengan Mataram—yang saat itu sudah terpecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta.

Gelar Cakraningrat pun bertransformasi menjadi Cakra Adiningrat. Namun, seperti disampaikan Siti Zainab dalam Biografi Sultan Raden Abdul Kadirun Bangkalan Madura (1778-1847), gelar sultan kemudian dicabut dan diturunkan menjadi “Panembahan” dan terus hingga menjadi bupati sejak 1847. Klan Cakra Adiningrat pun terus bertahan sebagai trah bupati di Bangkalan, sampai dengan tahun 1905 dengan Cakra Adiningrat X sebagai pengampu nama terakhir.

Penulis: Muhamad Alnoza

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id