tirto.id - Ada yang janggal dalam lakon Bambangan pada etalase kaca yang terdapat di Museum Radya Pustaka Surakarta. Tiga tokoh punakawan: Semar, Gareng, dan Petruk berbaris berurutan menghadap Raden Wijanarka, Putra Arjuna. Ceritanya sang raden sedang dalam perjalanan dan dicegat oleh tiga punakawan di tengah hutan.

Biasanya, punakawan berjumlah empat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Lalu, kenapa tokoh Bagong sebagai anak bontot Semar tak ada dalam lakon tersebut?

Para punawakan biasanya muncul pada pentas goro-goro, sesi humor yang digunakan para dalang gagrak (gaya, ala, model, versi) Jawa untuk menyelipkan petuah kepada penonton. Mereka adalah juak-juak, abdi setia Pandawa yang melegenda di wiracarita Mahabharata.

Lebih dari sekadar pelayan atau hamba, para punakawan juga adalah simbol filosofis guyon parikena atau “kejenakaan yang mengena”, sebagaimana kata Sam Abede Pareno dalam buku Komunikasi Ala Punakawan dan Abunawas (2013).

“Meski para tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong itu ditampilkan sebagai pelayan dan teman seperjalanan bagi para Pandawa, mereka sering kali dikenal pula sebagai para komunikator yang efektif untuk menyampaikan pesan, pengajaran, dan kritik sosial,” tulis Paulus Heru Wibowo Kurniawan dalam Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi (Vol. 18 No. 2, 2022: 164).

Bagong, Punakawan Kritis sekaligus Jenaka

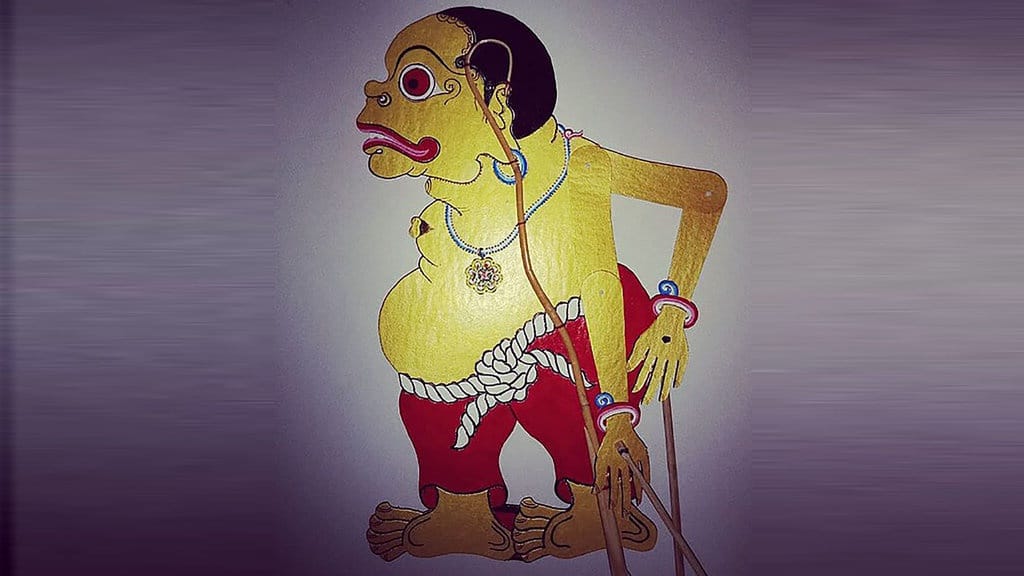

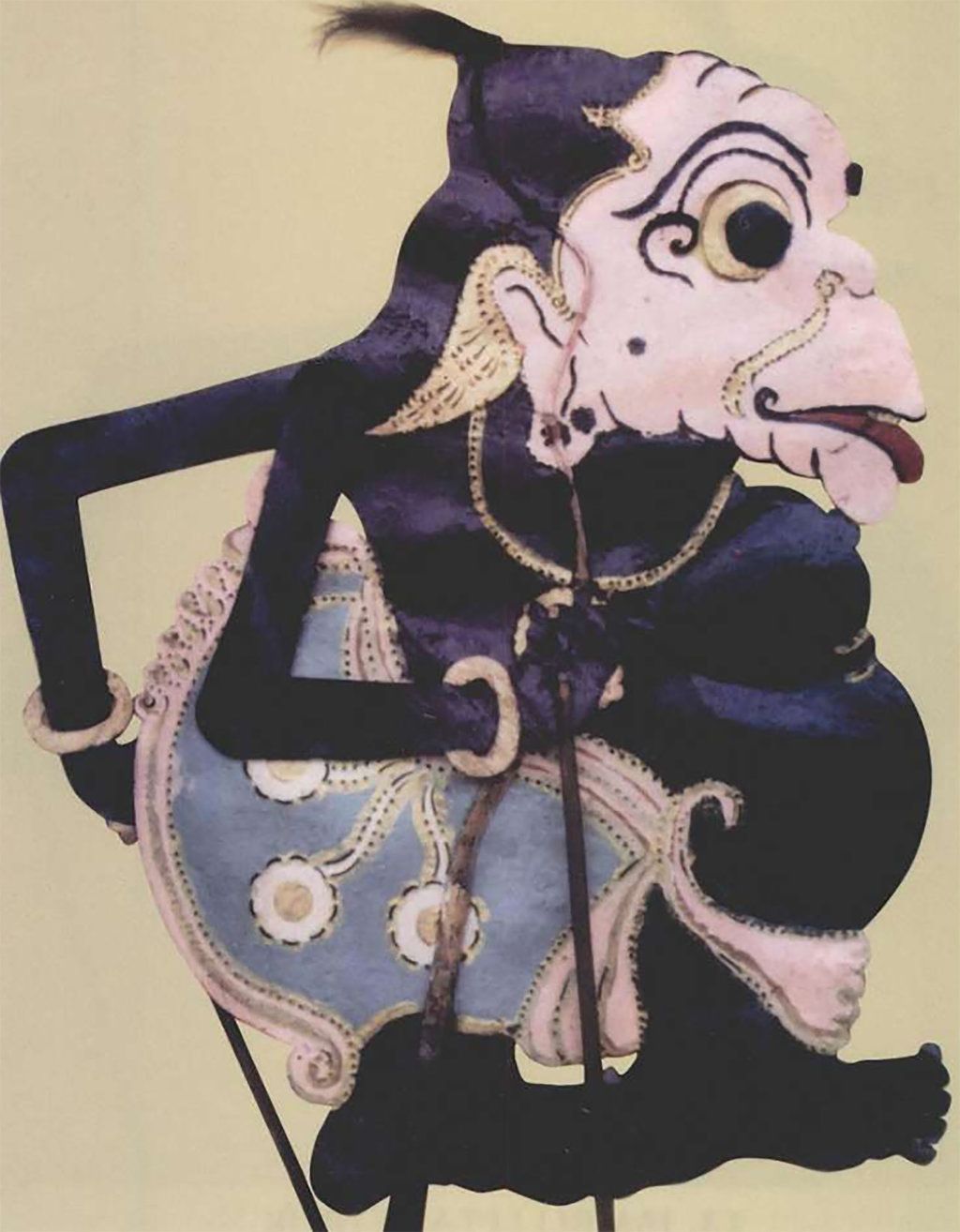

Bagong adalah anak angkat ketiga Semar setelah Gareng dan Petruk. Dia lahir dari “bayangan” Semar—jelmaan Batara Ismaya atas sabda Resi Manumanasa. Namanya diambil dari kata Baghaa, yang berarti “berontak”.

Dalam beberapa versi, Bagong memiliki nama yang beragam. Ia dikenal pula sebagai Bawor (Banyumas), Carub atau Astrajingga (Jawa Barat), Mangundiwangsa (Pacitan), dan Besut (Jawa Timur).

Febri Muttamakin Billah dalam Kesenian Wayang Kulit sebagai Kritik Sosial Melalui Tokoh Bagong dalam Pementasan Dalang Ki Seno Nugroho (2024: 9-10) menuturkan, “Bagong digambarkan memiliki ciri fisik yang bertubuh gemuk, pendek, bermata bulat lebar, bermulut lebar, memiliki watak yang kekanak-kanakan, lucu, suara besar serak, menjengkelkan, mau menang sendiri, ngotot, dan keras kepala akan tetapi memiliki kecerdasan argumentatif dan logis.”

Dengan perawakan dan watak demikian, para dalang, khususnya Ki Seno Nugroho, menggunakan Bagong dalam lakon-lakonnya sebagai representasi kritis kepada pemerintahan.

Itu terlihat dalam beberapa lakon yang dimainkannya. Antara lain “Bagong Mbrantas Korupsi”, “Bagong Mbangun Padepokan”, “Wahyu Katentraman”, dan “Suara Bagong Suara Rakyat Kecil” yang dapat dilihat di kanal YouTube Dalang Seno.

Hilangnya Bagong dari Punakawan

Menurut pengisahan Fajar, penjaga Museum Radyapustaka Surakarta, hilangnya Bagong dari lakon Bambangan memang disengaja. Informasi itu ia peroleh dari cerita kakeknya. Alasannya, bukan karena Bagong tak populer, melainkan karena fungsi karakternya sebagai media kritik sosial dianggap mengganggu kekuasaan kolonial Belanda.

Saat Raden Mas Sayidin yang bergelar Amangkurat I naik takhta menggantikan Sultan Agung yang wafat pada 1645 M, sederet kontroversi mencoreng citranya. personanya

Sifatnya kontras dengan Sultan Agung, sebab sebagai pemimpin Kesultanan Mataram, Amangkurat I memilih bersekongkol dengan Belanda. Namun yang berkenaan dengan Bagong adalah kontroversinya yang menggondol istri orang.

Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan, sekali waktu Amangkurat I mencari perempuan cantik yang hendak dipersuntingnya menjadi selir. Kemudian seseorang melaporkan bahwa di wilayah Mataram hidup seorang dalang bernama Ki Wayah. Dalang itu memiliki anak perempuan cantik tetapi telah bersuami seorang dalang pula, yakni Ki Panjang Mas. Bahkan ketika itu Nyai Panjang Mas tengah hamil dua bulan.

Amangkurat I tetap memaksa Nyai Panjang Mas diboyong ke keraton untuk dipersunting. Dia telah terpikat kecantikannya.

“Diceritakan Sang Raja sampai lupa terhadap istri-istrinya, terlampau jatuh cinta kepada perempuan tadi (Nyai Panjang Mas), malah diangkat (bergelar) Ratu Wetan. Orang-orang banyak menyebutnya Ratu Malang,” tulis Ngabehi Kertapradja dalam Serat Babad Tanah Jawi (2014: 153).

Ki Panjang Mas tak tinggal diam. Dia tegas menolak menyerahkan istrinya kepada raja. Namun, Amangkurat I tetap memaksa menikahi Ratu Malang tanpa persetujuan suaminya.

Lebih dari itu, raja bengis itu justru memerintahkan penggawanya untuk membunuh Ki Panjang Mas. Jasadnya dilumuri tahi ayam dan diletakkan di keramaian penduduk dengan maksud memberi kesan bahwa Ki Panjang Mas adalah orang jahat.

Mendengar suaminya dibunuh, Ratu Malang menangis tak henti-henti, bahkan kondisi kesehatannya kian memburuk. Dia lalu terjangkit muntaber dan mati tak lama menjemput suaminya.

Momen itu menjadi titik “perpecahan” dalam kubu pemerintahan Amangkurat I. Bukan hanya politik atau internal kesultanan, melainkan kesenian pun kena imbasnya.

Seni wayang terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama dinamai “Nyai Panjang Mas” yang anti-Amangkurat I. Sebaliknya, aliran yang pro-Amangkurat I disebut “Ki Panjang Mas”.

Karena Belanda adalah sekutu Amangkurat I, maka tokoh Bagong turut terkena getahnya. Para dalang yang kerap menggunakan Bagong sebagai representasi kritis, diperintahkan untuk “menghilangkan” Bagong dari seluruh lakon wayang di Mataram.

“Dalam adegan krusial, Bagong yang temperamental ingin melakukan protes radikal terhadap kebijakan para dewa, sementara Petruk menawarkan jalan tengah melalui diplomasi,” tulis Ngatmin Abbas dkk. dalam “Kearifan Lokal dan Nilai Moderasi: Analisis Tokoh Punakawan dalam Budaya Pewayangan Jawa” (2024: 55).

Dibanding punakawan lainnya, Bagong adalah karakter yang paling bengal, nonkooperatif, melibas siapa saja yang salah, tak peduli buta maupun dewa.

Ngatmin Abbas dkk. menambahkan, “Contoh lainnya tampak dalam lakon ‘Punakawan Maneges’ di mana keempat Punakawan menyelesaikan konflik antargolongan di Amarta dengan pendekatan yang berbeda namun komplementer: Semar memberikan landasan filosofis, Gareng menawarkan solusi praktis, Petruk memediasi pihak yang bertikai, dan Bagong mengkritisi inkonsistensi semua pihak. Sintesis ini menunjukkan bahwa moderasi dalam perspektif Punakawan bukan titik statis, melainkan proses dialog berkelanjutan yang merespons dinamika sosial.”

Pecahnya Gagrak Surakarta dan Yogyakarta

Paradigma Bagong di Mataram berubah setelah kesultanan ini pecah, berangsur-angsur dari Kartasura pindah ke Surakarta pada 1745, lalu Perjanjian Giyanti (1755) yang memisahkan Surakarta dengan Yogyakarta.

Pecahnya Kesultanan Mataram membawa dampak signifikan terhadap nasib Bagong di punakawan.

Gagrak Surakarta memilih untuk mempertahankan aliran Ki Panjang Mas, yang berarti punakawan hanya berjumlah tiga: Semar, Gareng, dan Petruk, tanpa Bagong.

Sebaliknya, gagrak Yogyakarta melakonkan aliran Nyai Panjang Mas yang senantiasa mengakui empat punakawan dan eksistensi Bagong.

Namun, aliran ini bukanlah simbol pakem dan paten. Di era revolusi, punakawan di gagrak Surakarta dan Yogyakarta lebih fleksibel dan dapat menerima adaptasi zaman.

Penulis: Abi Mu'ammar Dzikri

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id