tirto.id - Kehadiran si Cepot atau Astrajingga dalam pagelaran wayang golek selalu mengundang tawa para penonton. Salah satu tokoh punakawan yang berwajah merah itu tampil khas dengan gayanya yang kocak. Apalagi jika kehadirannnya bersamaan dengan adiknya, Dawala.

Salah satu adegan yang sering diulang adalah ketika si Cepot mengejek bapaknya, Semar, dan ditimpali oleh para nayaga atau pengrawit. Tak disangka olehnya, Semar ternyata telah berdiri di belakangnya. Saat si Cepot masih belum mengetahui kehadiran Semar, penonton telah ramai tertawa.

Para punakawan memang selalu ditunggu penonton. Penampilan tokoh-tokoh ini, yang biasanya dikeluarkan oleh dalang pada tengah malam atau dini hari, tak jarang mampu mengusir kantuk dalam pagelaran wayang golek yang panjang, yang kerap baru selesai menjelang Subuh.

Siapa sebetulnya para punakawan ini?

Mereka adalah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah dan tiga anak laki-laki (Semar, Cepot, Dawala, Gareng). Tugasnya mengabdi kepada para tokoh utama lakon Mahabharata dan Ramayana.

“Tokoh-tokoh ini benar-benar tokoh pribumi dan tidak ada dalam kisah-kisah India. Mereka adalah saksi proses lokalisasi epos-epos dari Hindia,” tulis Sarah Anaïs Andrieu dalam Raga Kayu Jiwa Manusia: Wayang Golek Sunda (2017).

Mengutip dari catatan Jan Mrazek yang berjudul “Javanese wayang kulit in the times of comedy. Clown scene, innovation, and the performance’s being in the present world” (1999), Andrieu menambahkan bahwa para punakawan ini “berkutat pada hal-hal yang kurang senonoh, keanehan, hal-hal baru, kesenjangan terhadap norma-norma sosial, dan pada kebiasaan penonton.”

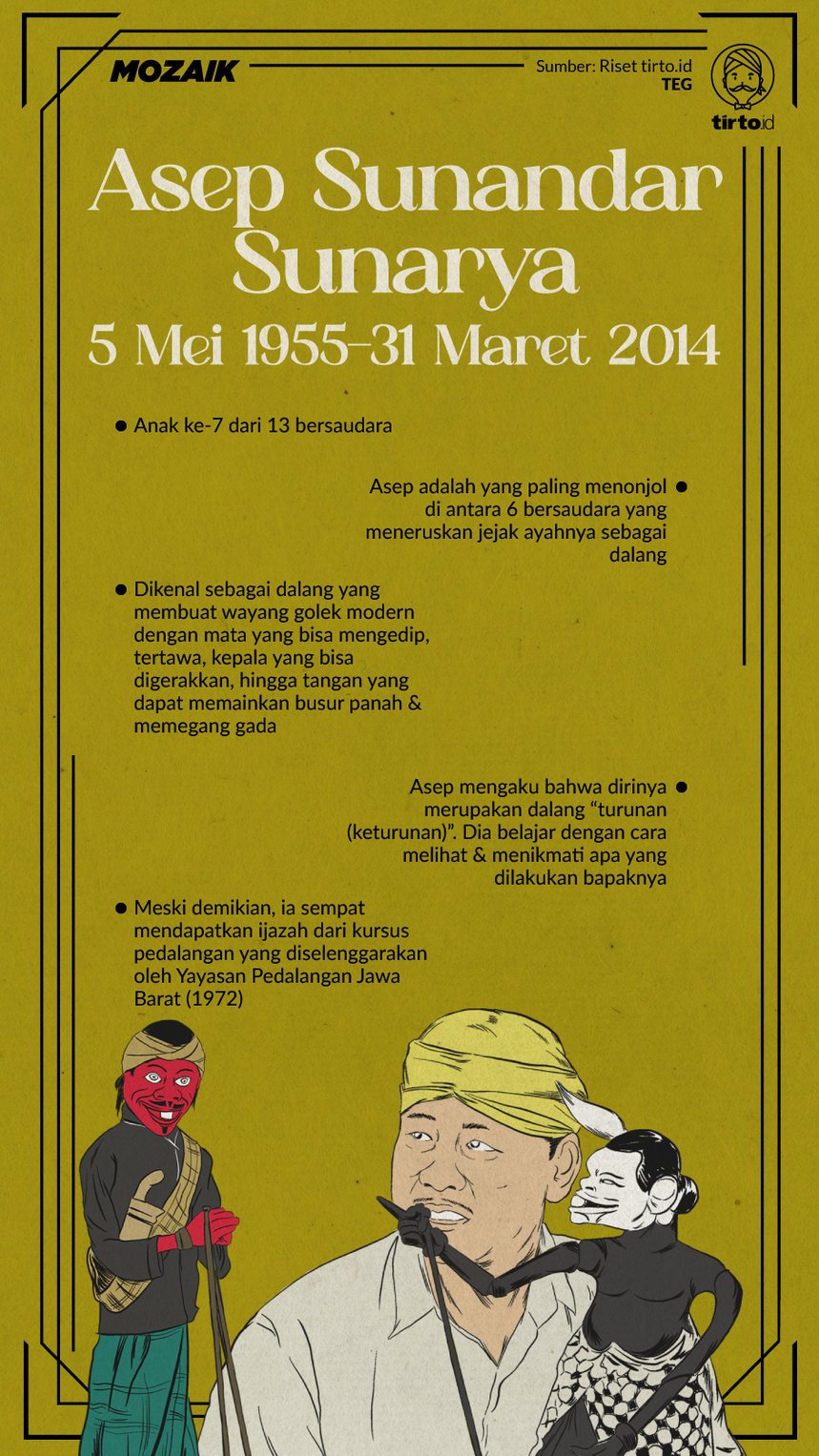

Salah seorang dalang wayang golek yang ketarampilannya dianggap paling moncer—termasuk saat memainkan para punakawan—dan karena itu amat populer, adalah Asep Sunandar Sunarya.

Ia lahir di Jelekong, Baleendah, Bandung, pada 5 Mei 1955—sebagian sumber menyebut tanggal 3 September 1955. Asep adalah anak ketujuh dari tiga belas bersaudara, dan paling menonjol di antara enam bersaudara yang mengikuti jejak ayahnya sebagai dalang.

Ayah Asep bernama Abeng Sunarya (Abah Sunarya), seorang dalang wayang golek yang memulai kiprahnya sekitar tahun 1950. Asep yang meninggal pada 31 Maret 2014, tepat hari ini tujuh tahun lalu, mengaku bahwa dirinya memang dalang turunan. Ia tak secara khusus didik oleh bapaknya.

“Saya hanya melihat dan menikmati apa saja yang dilakukan Abah. Dalam otak saya hanya ada wayang, wayang, dan wayang. Sehingga sekolah saya pun hanya sampai SMP,” ujar Asep seperti dikutip dalam buku Apa Siapa Orang Sunda (2003) yang disunting Ajip Rosidi.

Meski demikian, Asep sebenarnya sempat mendapatkan ijazah dari kursus pedalangan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pedalangan Jawa Barat pada tahun 1972.

Asep amat lihai dalam teknik antawacana (cara membedakan suara tokoh wayang yang satu dengan tokoh wayang lainnya) sehingga mampu menampilkan tokoh yang sesuai dengan karakternya, dan paguneman (percakapan).

Asep dan juga kakaknya, Ade Kosasih Sunarya, sebagaimana dicatat dalam Wayang dan Topeng: Tradisi Menjadi Seni (2015), melakukan inovasi dengan membuat sejumlah wayang golek yang bentuknya lebih mirip manusia biasa. Hal yang tak sempat/mungkin dilakukan oleh bapaknya yang mulai mendalang pada warsa 1950-an. Inovasi ini oleh sejumlah kalangan dianggap mengguncang pakem padalangan.

Wayang baru ini mampu mengedip, mulut tertawa, kepala yang bisa digerakkan, hingga tangan yang dapat memainkan busur panah serta memegang gada. Selain itu, wayang ini juga bisa muntah mie dan merokok. Tak heran jika Asep selalu dinanti penonton.

Ia menjadi dalang yang amat laris. Menurut penyusun buku Apa Siapa Orang Sunda (2003), pada puncak popularitasnya, Asep rata-rata naik panggung lima belas kali dalam sebulan.

Humor: Kritik dan Taktik

Namun, daya tarik yang lahir dari adegan-adegan humor atau komedi--yang dalam bahasa Sunda disebut bobodoran--baik dari para punakawan maupun wayang baru tersebut, membuat wayang golek dianggap telah turun level. Tempo dalam Wayang dan Topeng: Tradisi Menjadi Seni (2015) menyebutnya “tidak lagi erat kaitannya dengan tradisi, lebih sebagai pertunjukkan seni.”

Tak hanya itu, seturut laporan Tempo edisi 29 Juli 2001, sekali waktu Asep sempat diprotes oleh seorang guru di Liverpool, Inggris, saat ia tampil di kota tersebut. Wayang golek yang ia mainkan dituding mengajarkan perang, maka itu dianggap tidak cocok untuk anak-anak.

Asep yang kaget atas tuduhan tersebut lantas menjelaskan filosofinya. Menurutnya, hal itu tak lain adalah simbolisasi menahan emosi diri. “Dengan penjelasan tersebut, dia (guru) akhirnya mengerti dan minta maaf,” tuturnya kepada Tempo.

Penilaian miring terhadap wayang golek juga sempat disampaikan James R. Brandon dalam Theatre in Southeast Asia (1967) yang menulis “Nilai hiburan wayang golek lebih dihargai daripada nilai spiritualnya […] Menurut sejarah, dahulu wayang golek Sunda memiliki status yang setara dengan wayang kulit Jawa. Kini, tingkat artistik pertunjukan-pertunjukannya telah merosot dan prestise wayang pun ikut jatuh karenanya,” sebagaimana dikutip Sarah Anaïs Andrieu dalam Raga Kayu Jiwa Manusia: Wayang Golek Sunda (2017).

Selain itu, inovasi yang dilakukan oleh para dalang, termasuk Asep, dituding merusak bentuk wayang golek, yang akhirnya dianggap sekadar hiburan populer dan kurang artistik. Singkatnya, tidak punya prestise.

Humor yang menjadi pangkal hiburan pada akhirnya menjadi kambing hitam. Kejenakaan para tokoh wayang golek dianggap telah melampau batasan yang semestinya. Andrieu mengutip M.A. Salmun dalam Padalangan (1942) yang menerangkan bahwa sejak dulu telah ada semacam “rambu” yang menuntun kapan dan bagaimana humor semestinya.

“[Salmun] mencoba membatasi lawakan dengan menegaskan jika banyolan harus dibatasi dan digunakan pada tempat dan saat yang tepat, dan dengan tokoh-tokoh yang sesuai,” tulisnya.

Namun, ia menambahkan, Salmun tidak menerangkan ihwal tempat dan waktu yang cocok tersebut. Maka itu, Andrieu tidak dapat mengatakan kesamaan konteks etik zaman dulu dengan kiwari.

Di sisi lain, seperti dikutip Andrieu dari Weintrub yang menulis Power plays: Wayang golek puppet theatre in West Java (2004), hiburan atau katakanlah humor, dalam rangkaian pagelaran wayang golek saling terkait dengan komunikasi dan spiritualitas.

“Tanpa hiburan, seorang dalang tidak bisa mengomunikasikan apa pun, entah itu hal spiritual maupun hal lain,” imbuh Weintrub.

Maka di titik ini, ia menyimpulkan bahwa humor—yang kerap dibawakan Asep dan dalang-dalang wayang golek lainnya—adalah “salah satu atribut dan merupakan salah satu kekuatan dalang yang paling berharga dalam masyarakat Sunda.”

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id