tirto.id - Pada awal abad ke-20, ratusan keluarga Jawa dari Keresidenan Kedu dijanjikan masa depan cerah di Suriname. Kala itu, Jawa dilanda keputusasaan: kemiskinan menekan. Namun, mimpi itu berubah jadi jebakan. Mereka justru dipindahkan ke perkebunan kelapa terpencil di Sukabumi selatan.

Terisolasi dan tertipu, para pekerja hidup selama puluhan tahun dalam keyakinan bahwa mereka sudah berada di benua lain. Mesin rekrutmen kolonial bekerja efisien, memanfaatkan harapan yang rapuh.

Kebohongan ini baru terkuak setelah Indonesia merdeka.

Jaring Tipu Daya Mesin Kolonial

Awal tahun 1900-an, Keresidenan Kedu yang meliputi Kebumen, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang, mengalami kemiskinan struktural. Ledakan populasi dan kebijakan kolonial menyempitkan kepemilikan tanah.

Bagi petani kecil, tanah bukan sekadar sumber hidup, tapi juga harga diri dan harapan. Namun warisan terus terbagi, uang masuk, dan sistem baru menyingkirkan mereka dari tanahnya sendiri.

Banyak yang berubah jadi buruh tanpa lahan. Seturut Soegianto Padmo dalam artikel “Perpindahan Penduduk dan Ekonomi Rakyat Jawa, 1900-1980”, nilai-nilai seperti tepa slira makin sukar dipertahankan. Harmoni sosial berhadapan dengan realitas kelaparan.

Migrasi jadi satu-satunya jalan. Pemerintah Kolonial lewat Politik Etis melegitimasi perpindahan, meluncurkan program kolonisasi atau transmigrasi ke luar Jawa.

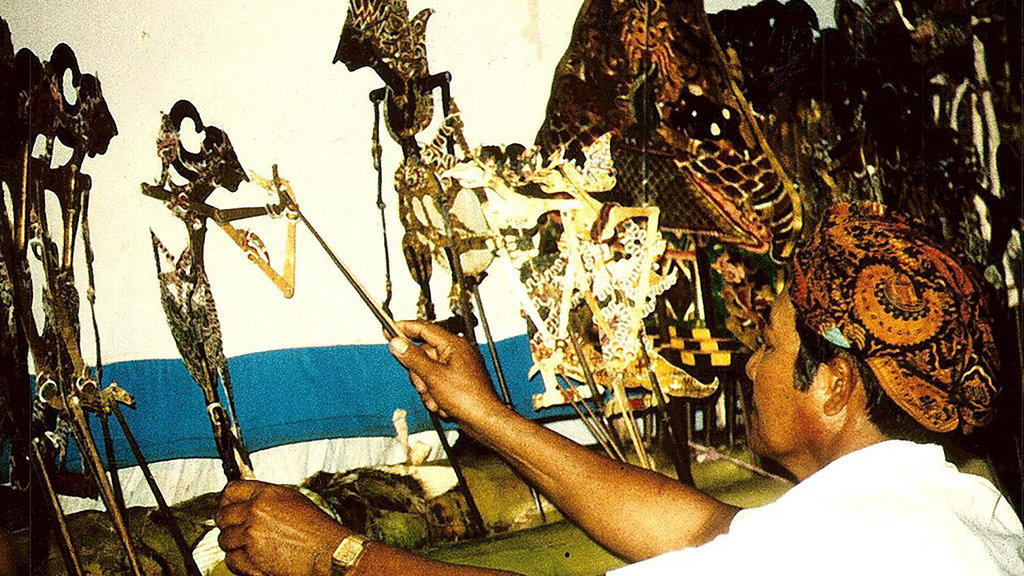

Suriname, koloni Belanda di Amerika Selatan sudah dikenal di Jawa lewat kisah para kuli kontrak sejak akhir abad ke-19, baik yang sukses maupun yang sengsara. Cerita-cerita ini membentuk Suriname sebagai tempat nyata di benak masyarakat perdesaan, meski jauh dan asing.

Para perekrut yang dikenal dengan werek memanfaatkan mitos Suriname secara cerdik. Mereka mendatangi warga, menawarkan kontrak beberapa tahun dengan iming-iming gaji tinggi.

Antara tahun 1890-1939, sekitar 33.000 orang Jawa dibawa ke Suriname sebagai buruh kontrak di perkebunan tebu dan industri kayu. Mereka menggantikan buruh India yang dianggap bermasalah oleh pemerintah kolonial Belanda.

Bagi para petani Kedu, nama itu cukup familier untuk diyakini, namun terlalu jauh untuk diklarifikasi. Mereka tak punya cara untuk memvalidasi janji tentang gaji tinggi dan hidup sejahtera. Justru karena misterius, Suriname makin tampak menggoda.

Menawarkan migrasi ke tempat yang dekat akan mudah dipertanyakan. Sebaliknya, Suriname hadir sebagai titik buta informasi. Cukup dikenal, cukup jauh, dan mustahil dibantah.

Perjalanan Menuju Keterasingan

Dalam sejarah, dua sistem mobilisasi tenaga kerja berjalan di Hindia Belanda. Program pertama ialah kolonisasi resmi sebagai tindak lanjut Politik Etis yang dijalankan sejak 1901. Pemerintah menunjuk asisten residen untuk meneliti pemindahan keluarga-keluarga miskin.

“Pelaksanaan emigrasi dimulai karena laporan yang diterima pemerintah tentang kemiskinan dari Keresidenan Kedu,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Jilid 5: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (2008:105).

Gelombang transmigrasi pertama yang tercatat dalam sejarah yakni kepindahan 155 keluarga dari Kedu ke Gedong Tataan, Lampung, pada 1905, dengan janji tanah dan kemandirian ekonomi.

Program kedua, sistem kuli kontrak yang brutal, didorong oleh kebutuhan tak terbatas dari perkebunan-perkebunan swasta di luar Jawa, terutama di Sumatra Timur. Sistem tersebut diatur oleh Koeli Ordonantie dan ditegakkan lewat Poenale Sanctie atau sanksi hukum bagi pekerja yang melanggar kontrak.

Makalah dari Universitas Negeri Surabaya menilai saat itu sebagian besar buruh tidak bisa membaca sehingga kontrak yang ditulis pemerintah dan pemilik kebun tidak tersampaikan. Akibatnya banyak pelanggaran. Buruh bisa dipenjara dan dipaksa kembali bekerja, nyaris tanpa hak.

Kisah Jaringao berdiri di tengah dua arus ini. Janji kemakmuran seperti dalam program kolonisasi digunakan sebagai kedok. Pemindahan ratusan keluarga ini menyerupai bedol desa versi kapitalisme kolonial.

Bukan bagian dari proyek etis pemerintah, melainkan strategi eksploitasi oleh perekrut swasta. Selain ke Suriname, para calon pekerja juga ditawari penempatan di Borneo atau Kalimantan.

Bayangan akan perjalanan lintas samudra segera larut dalam kebingungan. Setelah pamit pada keluarga, ratusan orang dibawa dengan kereta ke barat, namun tak pernah sampai pelabuhan. Ketika perjalanan darat terus berlanjut, keraguan mulai tumbuh. Tapi mereka tak punya pilihan, sepenuhnya bergantung pada werek.

Seturut harian umum Angkatan Bersendjata pada 22 Mei 1979 yang dikutip Perpustakaan Nasional, setidaknya terdapat 100 kepala keluarga diberangkatkan, dengan janji bekerja di Suriname.

Dilaporkan pula dalam Jurnal Sosiologi Pedesaan, para pekerja tersebut datang antara tahun 1911-1920-an yang berasal dari Cilacap dan Kebumen.

Tujuan akhirnya ternyata sebuah lembah terpencil di Sukabumi, dikelilingi bukit dan hutan. Tak ada kapal, tak ada Suriname, hanya sunyi dan isolasi. Jauh dari kota, merekalah yang akhirnya membentuk perkampungan Jawa di Sukabumi selatan.

Isolasi itu ganda, geografis dan budaya. Sebagai penutur bahasa Jawa, mereka dikelilingi masyarakat Sunda. Sungai Cikarang menjadi batas alam yang memperkuat pemisahan mereka. Terasing, hilang, dan tak berdaya.

Penjara mereka bukan tembok, tapi jarak dan bahasa. Penjara yang dibangun dari dusta.

Terdampar di Jaringao

Sukabumi bagian selatan atau dikenal sebagai wilayah Pajampangan saat itu dipandang sebagai lahan emas oleh kolonial dan investor swasta. Jauh dari statusnya yang kini sebagai kawasan wisata, wilayah ini dulu adalah pusat produksi komoditas ekspor.

Sejak Undang-Undang Agraria 1870 membuka pintu untuk modal asing, lanskap Sukabumi berubah drastis. Teh, kopi, kina, dan karet menggantikan hutan dan sawah tradisional. Di pesisir Ujung Genteng (dikenal sebagai Gentengbaai oleh Belanda), kelapa diolah jadi kopra, komoditas penting untuk industri sabun dan minyak di Eropa.

Infrastruktur pun dibangun bukan untuk warga, tapi untuk mempercepat aliran hasil bumi ke pelabuhan dan rel kereta. Bahkan dirancang jaringan lori menuju Ujung Genteng.

Geografi Pajampangan yang diapit samudra dan bukit menjadi aset strategis. Jauh dari sorotan publik, enklave kerja paksa dibentuk. Dalam keterpencilan ini, ilusi Suriname bisa dijaga tanpa gangguan. Geografi jadi alat penindasan.

Pada 1918, sebuah perkebunan kelapa didirikan di Jaringao yang saat itu masuk ke Kecamatan Surade. Kelapa yang berbuah sepanjang tahun, membutuhkan tenaga kerja tetap untuk pemeliharaan dan produksi kopra tanpa jeda.

Pekerja yang mudah dirayu dan mau dipindahkan dari daerah miskin menjadi pasokan ideal. Murah, patuh, dan terputus dari akar sosial mereka. Sistem ini meniru pola kuli kontrak, mengikat mereka dalam rutinitas tanpa jalan keluar.

Pekerja lokal, termasuk masyarakat Sunda, ikut terjerat dalam pola eksploitasi yang meluas di seluruh Hindia Belanda. Kerja berat, bayaran rendah, tanpa perlindungan. Tenaga kerja terikat kontrak dengan upah 0,60 gulden per hari.

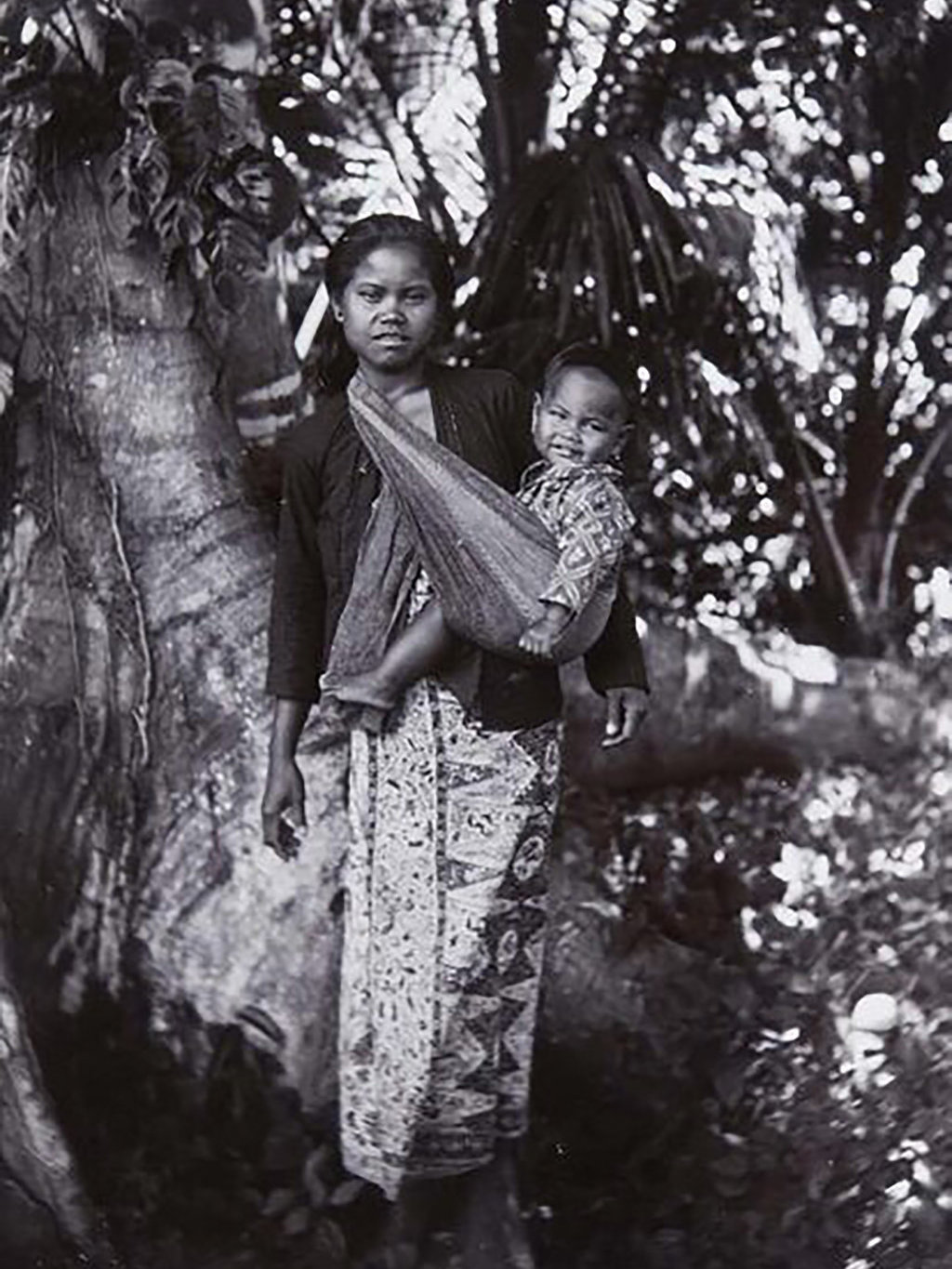

Wilayah Jaringao kini masuk ke dalam Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Selama hampir tiga dekade, generasi demi generasi di Jaringao hidup dengan keyakinan bahwa mereka adalah orang Jawa di Suriname.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, informasi perlahan menyusup ke kantong-kantong terisolasi dan narasi palsu pun mulai runtuh. Salah satunya dalam narasi lisan komunitas Jaringao, ialah rutinnya kunjungan Presiden Sukarno ke Sukabumi.

Meskipun secara historis kunjungan Sukarno ke Sukabumi terjadi pada tahun 1951 dan 1952, tidak ada arsip resmi mengunjungi wilayah selatan seperti Jaringao.

Lewat interaksi dengan masyarakat sekitar dan ingatan kolektif kunjungan tersebut, mereka menyadari kenyataan pahit: mereka tidak pernah meninggalkan Jawa. Alih-alih berada di Amerika Selatan, mereka masih terperangkap di Sukabumi.

Makna Baru

Setelah kemerdekaan, banyak aset Belanda dinasionalisasi, termasuk perkebunan kelapa di Jaringao. Selama beberapa dekade, lahan ini dikelola oleh perusahaan negara seperti PTPN VIII, bagian dari transformasi agraria pasca-kolonial.

Warsa 1979, keadaan perkebunan tak terurus dan terancam kepunahan. Pohon kelapa yang usianya rata-rata lebih dari 60 tahunan tidak pernah dilakukan peremajaan.

Namun, arah ekonomi berubah. Sejak 1985, Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan eks-PTPN mulai dialihkan ke swasta. Pemegang pertama: PT Brajatama. Kini, pengelolaan berada di tangan PT Bumi Lestari Abadi (BLA), yang mengembangkan produksi gula kelapa melalui kemitraan dengan warga lokal. Banyak di antaranya keturunan pekerja pertama.

Kebenaran yang akhirnya terungkap bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru bagi komunitas Jaringao. Mereka tak hanya harus menerima kenyataan pahit, tetapi juga membangun kembali kehidupan. Menyusun ulang identitas dan belajar berbaur dengan masyarakat sekitar.

Perkebunan yang dulu jadi simbol eksploitasi, perlahan bertransformasi menjadi bagian dari ekonomi lokal. Dari luka kolonial, tumbuh akar komunitas.

Setelah tirai kebohongan runtuh, Sungai Cikarang yang dulunya simbol pemisahan, akhirnya diseberangi, secara fisik dan batin. Integrasi antara pendatang Jawa dan masyarakat Sunda tak terjadi dalam semalam, melainkan lewat dekade interaksi, perkawinan, dan adaptasi budaya.

Keluarga dari Jawa, yang dulu hidup dalam isolasi budaya, perlahan berbaur. Generasi baru tumbuh bilingual dan bikultural, tak lagi sebagai “orang Jawa yang terdampar,” tapi sebagai warga Jaringao seutuhnya. Budaya Jawa dan Sunda saling memengaruhi, membentuk identitas lokal yang unik.

Dari eksploitasi dan keterasingan, lahir persatuan dan makna baru.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id