tirto.id - Jika kamu ke Kota Wamena saat ini, kamu bakal lebih sering melihat personel Brimob dan militer di tengah-tengah warga. Di tepi jalan, aparat keamanan Indonesia membangun pos-pos jaga, di sudut-sudut kota yang masih dianggap “rawan.” Kamu melihat mereka berpatroli, dari pagi ke pagi, bergantian.

Terletak di Lembah Baliem dan menjadi pusat penghubung perdagangan bagi kabupaten-kabupaten lain di jantung pegunungan tengah Papua, Wamena adalah kawasan yang indah, udaranya segar, dan angin Kurima lebih rapat turun ke lembah mengawali aktivitas penduduknya, di ketinggian sekitar 1800 mdpl. Ia jadi salah satu idaman tujuan turis. Beberapa penginapan tumbuh bagi para pelancong. Pemerintah daerahnya terus merencanakan daya tarik wisata, termasuk rutin menggelar festival bertaraf “nasional” tahunan.

Namun, Wamena juga menyimpan bara, sebagaimana di kota-kota lain di seluruh Papua.

Ekonomi ibu kota Jayawijaya ini digerakkan oleh warga pendatang. Para migran ekonomi sukarela dari kota-kota di Jawa, Sulawesi Selatan, Manado, Sumatera, dan lain-lain, datang ke Papua, termasuk ke Wamena, demi mengubah nasib mereka. Komunitas warga-warga pendatang terbentuk, mungkin secara otomatis, dan persamaan satu daerah ini mengikat mereka. Anak-anak mereka “lahir dan besar di Wamena”—karena itu lahir pula akronim ‘Labewa.’

Dalam dua puluh tahun terakhir, semakin banyak orang dan semakin banyak uang mengubah demografi Papua, didorong dan berkat dana otonomi khusus yang mengalir ke provinsi ujung timur Indonesia itu sejak 2001.

Pada 2018, Rp5,6 triliun dana otsus mengucur ke Provinsi Papua dan Rp2,4 triliun ke Papua Barat. Sebagian uang itu buat pembiayaan pendidikan dan kesehatan orang asli Papua, sebagian lain dipakai sebagai peluang oleh elite-elite Papua untuk pemekaran.

Para pendatang, yang mengalir ke Papua secara sporadis, telah mengubah laju pertumbuhan penduduk. Data badan pusat statistik menunjukkan Papua (5,39%) dan Papua Barat (3,71%) termasuk dua provinsi paling cepat pertumbuhan penduduknya dibandingkan provinsi tetangga di kawasan timur Indonesia.

Dr. Jim Elmslie, akademisi University of Sydney, yang menyebut kekhawatirannya sebagai ‘slow-motion genocide’ dalam studi 2017, menguraikan jumlah penduduk orang asli Papua semakin berkurang di wilayah perkotaan.

Sidney Jones dalam artikel awal Oktober lalu menulis bahwa Papua telah menjadi provinsi yang dibanjiri uang tunai, mendorong “masuknya warga pendatang dan menyediakan sumber pendapatan baru bagi gerakan kemerdekaan, terutama di pegunungan tengah.”

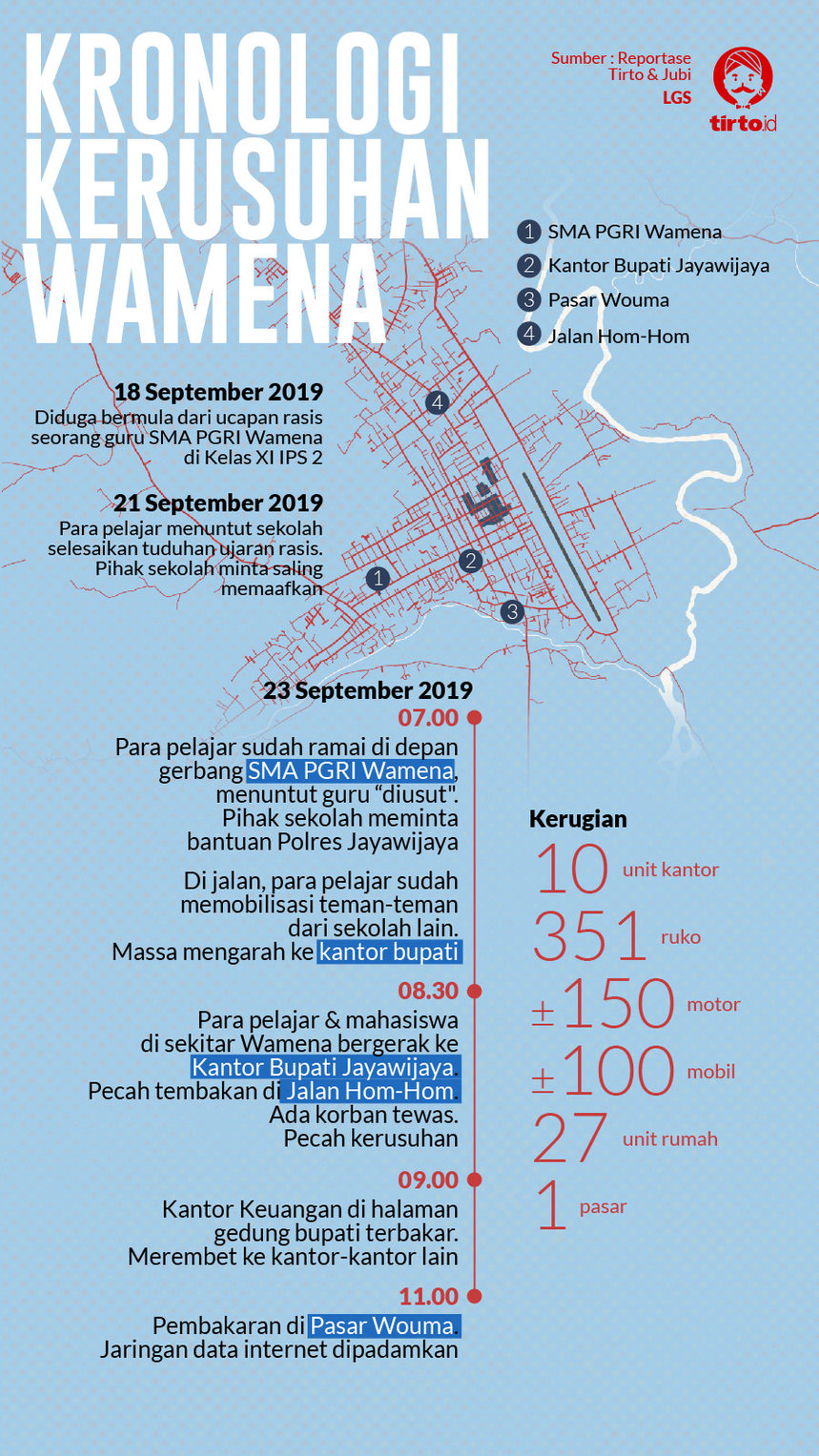

Pertanyaannya: Apakah bara sentimen dan persimpangan itu yang membakar Wamena pada 23 September 2019? Mengapa tudingan ucapan rasis oleh seorang guru berbuntut kekerasan mematikan? Mengapa pemerintah Jayawijaya dan otoritas keamanan Indonesia tidak cepat merespons potensi protes meluas, sementara ada rentang lima hari untuk mendinginkannya sebelum kerusuhan?

Mengapa pemerintahan sipil dan alat-alat negara lain tidak tanggap dan belajar dari kerusuhan Wamena pada 6 Oktober 2000?

Sembilan belas tahun lalu, di tengah naiknya tuntutan kemerdekaan Papua pasca-kejatuhan Soeharto, kekerasan pecah dan menyebar ke Wouma, sebelah selatan Wamena. Kerumunan orang Papua membakar dan menjarah pertokoan. Aparat Indonesia menembak demonstran dari kampung warga pendatang. Warga Papua membalasnya ke rumah-rumah penduduk transmigran, membunuh 24 orang non-Papua. Sedikitnya tujuh orang Papua tewas tertembak. Sesudah kejadian, 22 orang Papua ditangkap.

Seakan mengulang hal sama tapi lebih meluas, pada 23 September lalu, pembakaran terjadi di Pasar Wouma, tempat ada banyak warga pendatang berdagang dan tinggal di ruko. Kerusuhan itu juga pecah di Kantor Bupati Jayawijaya; seluruh gedungnya terbakar.

Api juga membakar STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena. Juga menghanguskan toko bangunan, bengkel, dan toko logistik di Jalan Hom-Hom. Juga membakar beberapa ruko di Pasar Potikelek, Jalan Phike, ruas jalan menuju Wesaput di belakang Bandara Wamena, serta puluhan rumah dan belasan kantor pemerintah, termasuk Kantor PLN Rayon Wamena.

Pemerintah merilis hingga 28 September lalu, sedikitnya 33 orang meninggal, 25 di antaranya warga pendatang.

Belasan orang yang saya wawancarai dari 3-8 Oktober lalu di Wamena, termasuk di distrik-distrik pinggiran di Asotipo hingga Pisugi, berkata tak menduga kerusuhan itu bakal meledak menjadi keadaan yang sulit dikendalikan lagi oleh orang-orang Papua sendiri.

Mereka berupaya menyelamatkan warga pendatang di lingkungannya, di tengah-tengah massa pelajar yang beringas, mengabaikan perintah orang-orang tua.

Theo Hesegem, aktivis hak asasi manusia dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dari Gereja Kingmi, berkata saat dia menenangkan massa di kantor bupati, massa mendorong dan membuang motor miliknya.

Robet Surabut dan Manu Esema serta para pastor di kantor dekanat pegunungan tengah, dekat Pasar Wouma, berkata “ada kelompok yang berusaha mau serang” puluhan warga pendatang yang mereka selamatkan.

“Saya sebagai pastor, gembala, akhirnya datang pakai jubah, berdiri di depan Dekanat,” kata Pastor Allo. “Pasar [Wouma] sudah terbakar. Saya lihat [massa] ada orang dewasa.”

Dominikus Surabut, Ketua Dewan Adat Papua Lapago, bahkan dipukul tangannya saat berusaha menghalau massa. “Kami lindungi warga yang kami bisa,” ujarnya.

Pendeta Simet Yikwa dari Gereja Baptis Wesaroma Pikhe, yang menyelamatkan sekitar 370 warga pendatang, mengisahkan massa memenuhi badan jalan di kawasan Hom-Hom. “Mereka buang batu. Pakai seragam. Masyarakat hanya menonton.”

Pekerja PLN yang saya temui di Jalan Hom-Hom berkata kerusuhan akhir September lalu adalah “amuk” yang tidak biasa.

“Ketika saya melihat asap tambah banyak, saya baru terpikir, ‘ini gawat.’ Pertama kali kantor diserang, keamanan masih di-back-up. Kantor PLN diserang setelah PLN memadamkan dua penyulang. Kami tidak bisa ada perintah untuk padam sembarang, nanti kami disangka yang tidak-tidak,” katanya saat memperbaiki jaringan listrik pada 3 Oktober lalu.

Awal Mula: Protes atas Tudingan Ucapan Rasis

Mikael Alua, satu dari dua guru orang Papua dari 32 guru SMA PGRI Wamena, mengisahkan peristiwa lima hari di sekolahnya. Pada 18 September, seorang guru pengganti berinisial RTP, yang mengajar ekonomi, dituding telah berkata rasis terhadap seorang murid di Kelas XI IPS 2.

Pengakuan anak-anak semua satu kelas, kata Alua, umumnya dengar ucapan rasis itu. Tuduhan itu menyebar di sekolah.

Namun, guru itu membantah. Saat pihak sekolah memediasi pada Sabtu, 21 September, ketika para pelajar menuntut tudingan itu diusut, si guru mengklarifikasi bahwa dia berkata kepada murid itu “membacanya terbata-bata.”

Upaya itu bisa mendinginkan suasana, meski gagal menjernihkan masalah.

“Kami anggap guru minta maaf, kami telah padamkan,” ujar Alua. “Jangan sampai isu ini terbawa ke luar.”

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Debora Agapa berkata “bingung” mengapa tuduhan rasis itu cepat menyebar.

“Kamis, tidak terjadi apa-apa. Jumat, tidak ada apa-apa. Tapi hari Sabtu, siswa ribut,” ujarnya saat mengisahkan ulang kepada Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw, yang berkunjung ke sekolah itu, pada 7 Oktober lalu.

Agapa berkata para guru baru tahu masalah itu pada Sabtu karena para siswa protes dan “kami mencoba mendamaikan guru dan siswa itu.”

Sekolah akhirnya pulang cepat. Seorang warga asal Makassar, yang mengasuh seorang anak Papua dan bersekolah di sana, berkata kepada saya bahwa anak satu ini bercerita ada “baku ramai” di sekolahnya pada hari itu. “Komputer-komputer sekolah dirusak,” katanya.

Alua menduga protes itu selesai di hari itu juga. Tetapi, pada Senin, 23 September, saat tiba di sekolahnya pukul 7 pagi, ia melihat para pelajar “su banyak berdiri di depan gerbang.”

Seharusnya sekolah menggelar ujian tengah semester, tapi para pelajar itu protes. “Kami tak mau masuk kelas, minta klarifikasi, kami minta kebijakan kepada bapak kepala sekolah bahwa ‘Ibu ini perlu diadili’,” ujar Alua.

Alua bersama Kepala Sekolah Harry Max Kasiha juga melihat kaca-kaca sekolah sudah pecah. Sekolah itu, terdiri dari 17 ruangan, terlihat berantakan. Menurut warga sekitar sekolah, yang didengar oleh Alua, ada orang yang melempari sekolah itu pada jam 2 dini hari.

Sementara Alua dan Kasiha berusaha mendinginkan emosi para pelajar, siswa-siswa dari sekolah lain datang ke mereka sampai-sampai “pagar besi sekolah kami kunci.”

Kewalahan, pihak sekolah meminta bantuan polisi. Saat tiba, polisi meminta beberapa perwakilan saja, terutama dari Kelas XI IPS 2, yang ikut ke Kantor Polres Jayawijaya di Jalan Bhayangkara. Namun, pelajar mendesak seluruh siswa ikut.

Maka, situasinya sulit dikontrol. Ratusan pelajar itu berjalan kaki, semakin lama semakin besar, sejalan mereka mengajak siswa-siswa dari sekolah lain buat mengecam isu rasis itu.

Di simpang Jl Bhayangkara dan Jl Sudirman, massa terpecah. Ada yang berbelok ke arah Kantor Bupati Jayawijaya di Jl Yos Sudarso, ada juga yang mengarah ke Jl Irian.

Di sepanjang arah itu mereka mengajak siswa dari SMA YPK Betlehem, SMA Negeri 1 Wamena, dan SMK Yapis, untuk menyebut beberapa sekolah. Sebagian dari mereka mengajak secara memaksa.

Di SMK Yapis, bersebelahan dengan Kantor Bupati, warga mengira ada “tawuran antar pelajar” mengingat tak semua siswa menyetujui ajakan tersebut. Di tempat inilah diduga ada tujuh pelajar yang ditangkap karena keributan itu.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wamena Yosep Wibisono berkata massa pelajar itu melempari kaca kelas.

“Semua terjadi begitu cepat. Para guru ketakutan melihat amarah massa. Tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya pada 7 Oktober lalu. “Massa merusak ruang guru. Saya hanya bisa bersembunyi di ruang kerja saya.”

Massa pelajar itu tak pernah tiba di kantor Polres Jayawijaya, ujar Mikael Alua. Tiba di kantor polisi, Alua bersama Kepala Sekolah Harry Max Kasiha dan dua guru lain diajak ke ruang polisi.

“Ih..., ternyata sudah ada ibu guru di dalam,” katanya.

Situasi kota yang sudah panas membuat Alua tak bisa pergi ke mana-mana. Ia melihat asap mengepul di langit Wamena. Satu titik. Dua titik. Tiga titik. Lalu titik-titik lain. Ia mendengar teriakan di suatu tempat. Ia mendengar ledakan. Bunyi tembakan. Pelan-pelan, menjelang siang, para pengungsi berdatangan ke Kantor Polres.

“Saya kaget,” ujar Alua. “Ternyata ini masalah besar.”

=======

Bagian pertama dari tiga serial laporan Tirto mengenai kerusuhan Wamena. Laporan dikerjakan atas kolaborasi Tirto dan Jubi.

Penulis: Fahri Salam

Editor: Mawa Kresna

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id