tirto.id - Masalah besar pada Senin, 23 September 2019, yang dihadapi oleh warga di Kota Wamena sulit dibayangkan oleh orang-orang yang baru tiba sejak lima atau sepuluh tahun lalu di sentral ekonomi Lembah Baliem tersebut. Atau, sukar digambarkan sekalipun bagi orang yang besar dan lahir di Wamena pada 18 tahun lalu—usia rata-rata pelajar saat menginjak kelas 3 SMA.

Ingatan atas kekerasan di Wamena bisa kita kutip dari seorang keluarga asal Enrekang, Sulawesi Selatan, yang memiliki rumah indekos di dekat bandara. Ketika saya bertanya kenapa ia tidak ikut mengungsi, ia berkata “masalah ini adalah hal biasa”—dengan gaya bicara lugas, seakan-akan peristiwa yang menghancurkan separuh Kota Wamena, yang bermula dari protes anti-rasisme oleh para pelajar, itu tak berimbas padanya.

Kenyataannya, seiring ia bercerita, sebagian ruko di Pasar Wouma, salah satu lokasi pembakaran terparah, adalah buah tangannya sebagai tukang bangunan. Ia berkongsi dengan seorang kepala kampung di Distrik Wouma, yang punya tanah di sana dan menjalin usaha berdasarkan kepercayaan. Dengan modal pinjaman dari sebuah bank, ruko-ruko itu berdiri, dengan keuntungan bagi putus. Selama beberapa tahun pertama, laba dari menyewa ruko itu masuk ke kantongnya. Sesudahnya, ruko itu dimiliki oleh kepala kampung, yang ia sewakan ke para pedagang dari para pendatang.

Maka, kerusuhan di Wamena 23 September tak cuma merugikan warga pendatang melainkan juga orang Papua.

Ia berkata orang Baliem adalah orang yang hangat, bersahabat, kedua tangan selalu terbuka, saudara.

Bagaimana ia menjelaskan kejadian mematikan itu sebagai halbiasa? “Saya sudah menyaksikan hal seperti ini pada 1977,” katanya, mengenang masa mudanya sewaktu Wamena masih dirimbuni hutan. “Lalu, tahun 2000.” Dan sekarang.

“Masalah yang sama. Barang yang sama, toh,” ujarnya, lalu terkekeh—menemukan sifat humorisnya pada perkara yang sebagian besar orang Papua pahami.

“Maksud, Bapak, barang yang mana?”

“Ah, barang yang itu, toh,” katanya, “Macam tak tahu saja. Itu sudah!”

Ia lagi-lagi tertawa, lebih muda dari usianya—64 tahun—dan istrinya, yang ikut baku bicara dengan kami, menepis tangannya ke udara ihwal bualan saya.

Tahun 1977-1978 adalah peristiwa yang sulit dibayangkan tetapi mungkin terjadi karena sifat rezim pemerintah Indonesia saat itu yang otoriter dan informasi soal Papua—saat itu bernama Irian Jaya—yang serba terbatas dan tertutup dari pantauan dunia luar:

4.146 orang Papua dari 15 distrik di pegunungan tengah diklaim terbunuh, berdasarkan penuturan orang-orang yang menyimpan memori penderitaan, akibat serangan darat maupun udara oleh militer Indonesia, yang senjata-senjatanya dipasok oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia. Tak ada data resmi berapa orang tewas dalam serangan yang disebut Operasi Kikis itu, tetapi laporan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Irian Jaya tahun 2001 menyebut sedikitnya 210 orang terbunuh di Jayawijaya saja.

Operasi militer yang salah satu tujuannya mengamankan Pemilu 1977 dan menekan kampanye kemerdekaan Tentara Pembebasan Nasional, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, itu telah mendorong orang-orang Papua mengungsi, untuk kemudian menghadapi penyakit dan kelaparan dan kematian.

Saksi mata meyakini militer Indonesia menjatuhkan bom lewat pesawat Bronco ke kampung-kampung di pegunungan tengah Papua. Meski begitu, pemerintah Indonesia membantah dan menyatakan ABRI—nama saat itu untuk TNI—hanya memakai amunisi peledak dari plastik yang berdampak ringan saja, tulis laporan Asian Human Rights Commission mengenai peristiwa itu dalam ‘Kekejaman di Pegunungan Tengah Papua 1977-1978’ (2013).

Pada pengujung tahun 2000, menandai berakhirnya musim semi kebebasan Papua sejalan pemerintahan demokratis Abdurrahman Wahid digoyang oleh aliansi militer dan elite politik oportunis di Jakarta, kekerasan meledak di Wouma.

Pada akhir September lalu, kehancuran juga terjadi di Wouma—menyebabkan pasar yang dibangun dan kehidupan yang dirajut kembali itu seakan dikembalikan ke keadaan 19 tahun lalu. Kehancuran kali ini meluas.

Dalam peta kerusuhan, ruko dan rumah di sepanjang Jalan Hom-Hom dan Jalan Phike; juga beberapa ruko di Jalan Way Sapu dan Way Saee, di belakang Bandara Wamena; terbakar. Pasar Potikelek hangus. Begitupun semua properti kampus Yapis Amal Ilmiah hancur.

Kronologi peristiwanya bisa Anda baca dalam 6 serial laporan Jubi—media daring terkemuka di Papua saat ini—dengan penjelasan yang kaya detail dan berbasis penuturan para saksi mata.

Gambaran singkatnya seperti ini: Massa pelajar yang mendatangi halaman depan kantor bupati pada pukul 8 pagi berujung kacau ketika gedung keuangan di belakang kompleks kantor terbakar, sekitar pukul 9 pagi.

Para saksi peristiwa yang saya wawancarai berkata “tidak tahu” siapa yang membakarnya justru ketika para pelajar tengah menyuarakan tuntutan di halaman depan, ketika Bupati Jayawijaya John Richard Banua, seorang pensiunan tentara, menenangkan massa. Sampai-sampai Banua tercekat: “Adik-adik, kenapa kamu bakar kantor bupati?”

Banua menyelamatkan diri. Begitupun para stafnya. Komandan Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto bersama pengawalnya juga kewalahan mengerem emosi massa, yang melempari mereka dengan batu. Bahkan Theo Hesegem, aktivis hak asasi manusia dari Gereja KINGMI—orang yang dihormati ketika kita berpapasan di jalanan Wamena—diabaikan sarannya di hadapan massa demi protes berjalan tenang saat menemani Bupati Banua.

Protes dan Api di Kantor Bupati

Sesudah kantor keuangan terbakar (BPKAD), mobil damkar mencoba memasuki kompleks kantor bupati tetapi dicegah massa, dilempari batu, sehingga upaya memadamkan api agar tak menjalar ke kantor-kantor lain itu gagal.

“Manusia lari, batu juga ikut ke kita,” ujar Naftali Pawika, wartawan TVRI di Wamena yang berada di lokasi peristiwa, menuturkan situasi kacau itu. “Pokoknya lindungi kepala saja [dari lemparan batu]. Yang kena badan, tahan.”

Naftali melindungi sedikitnya dua kolega wartawan lain agar bisa selamat. Mereka susah payah memanjat tembok kompleks kantor bupati, bersebelahan dengan SMK Yapis, meloloskan diri dari sana. Dalam hitungan menit kemudian, mobil-mobil yang diparkir di halaman itu, termasuk mobil patroli Satpol PP, terbakar.

Naftali mengisahkan massa melempar batu yang diambil sembarang di halaman kantor. Melempari aparat di depan mereka. Mereka mendesak tak boleh ada aparat keamanan. Mereka juga melarang orang-orang memotret atau mengambil gambar mereka, termasuk kepada wartawan.

Personel keamanan Indonesia, yang menyaksikan peristiwa itu, berjaga-jaga di luar pagar kompleks di Jl Yos Sudarso. Jarak kantor bupati dengan markas Kodim 1702 sekitar 500 meter, sementara dengan Kantor Polres Jayawijaya sekitar 1 km.

Massa pelajar juga mendengar teman-teman mereka ditahan dan dipukul, menurut Naftali. Saat itu jaringan internet belum diblokir. Informasi beredar lewat pesan instan. Desas-desus berseliweran.

Massa juga menuntut teman mereka yang ditahan—tiga narasumber menyebut tujuh pelajar—dibebaskan.

Bupati Banua berusaha menuruti tuntutan itu. Ia menelepon Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya untuk bernegosiasi demi tuntutan itu. Agar massa percaya, pengeras suara telepon dinyalakan.

“Dorangsu dengar Pak Bupati bicara teman-temannya dibebaskan,” ujar Naftali. “Pak Bupati menyuruh dorang tenang.”

“Tidak lama damkar masuk, barulah pecah. Sementara gedung keuangan terbakar.”

“Setelah damkar masuk,” cerita Naftali, “situasinya tidak terkontrol.”

Theo Hesegem berkata sebagian besar massa di halaman depan kantor bupati pada Senin pagi itu anak-anak sekolah.

Tetapi, lanjut Theo, “saya tidak tahu [massa] yang masuk dari belakang. Ada yang buka baju. Ada yang bawa bensin.”

Saat kantor keuangan terbakar, ujar Theo, “Saya dan Pak Bupati dan Wakil Bupati [Marthin Yogobi) ada di [halaman] depan.”

Menurut Theo, “anak-anak” itu juga menyampaikan agar anggota keamanan Indonesia yang melakukan penembakan berhenti.

“Tetapi saya tidak tahu tembak-tembak ini di mana? Memang waktu itu ada tembak-tembakan.”

Amuk Massa

Suhu massa berubah panas.

Dalam video yang beredar di media sosial, tentara Indonesia memecah massa dengan tembakan peringatan ke udara, bergerombol di trotor jalan belakang Masjid Baiturrahman, dekat kantor bupati, mungkin tujuannya buat membubarkan massa di Jl Diponegoro, tempat kantor Satpol PP dibakar. Bila kita melihat peta kerusuhan, pergerakan massa yang lain melintasi Jl Ahmad Yani tempat beberapa kantor di situ, termasuk PLN Rayon Wamena, juga dibakar.

Theo Hesegem, yang saya temui pada awal Oktober lalu dan tengah menyusun kronologi peristiwa 23 September, menerangkan sebagian massa dari kantor bupati menuju Jl Trikora, melewati SMP Negeri 2, mengarah ke Sekolah Perawat Kesehatan. Tujuannya, menurut Theo, membakar Bandara Wamena.

Tetapi, polisi-polisi di Polsek KP3 Bandara menghalau massa dengan tembakan gas air mata, ujar Theo.

Gagal, massa mundur ke Jl Ahmad Yani, berusaha lagi menuju bandara, memutar arah ke dekat Panti Asuhan Pelangi II Harling Manupassa, tetapi terpecah sekali lagi berkat tembakan gas air mata.

“Dong mundur, lalu bakar lima rumah,” menurut Theo.

Arus massa memang berhasil disetop menyentuh salah satu fasilitas publik terpenting di Wamena, tetapi mereka menjalar, menyatu dengan massa lain di Jl Ahmad Yani, lalu terkonsentrasi di dekat Pasar Wouma.

Di lokasi itulah, dimulai sekitar pukul 11 siang, amuk berwujud kematian.

Para pedagang, kebanyakan dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, terjebak api dan meninggal. Sedikitnya lima orang Papua tewas—diduga ditembak.

Penembakan di Jalan Hom-Hom

Penembakan juga diyakini terjadi di Jalan Hom-Hom, pinggiran Kota Wamena, demikian sedikitnya empat saksi mata bercerita kepada saya.

Pendeta Simet Yikwa dari Gereja Baptis Wesarome Pikhe, yang menyelamatkan sedikitnya 370 warga pendatang dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, berkata seseorang tewas tertembak di dekat toko bangunan Mulia Jaya, sekitar pukul 9 pagi—berdekatan waktunya saat asap pertama mengepul dari kantor bupati.

Orang yang diduga ditembak itu—“langsung meninggal di tempat,” ujar Yikwa—dibopong oleh massa, dilarikan ke Jl Pikhe.

Yikwa, yang menyaksikan kekacauan itu dari rumahnya, mengamankan jenazah tersebut saat tiba di jalan depan rumah, sekitar pukul 9.30. Seiring itu api telah menyebar.

Polisi-polisi dari pos terdekat di Polsek Hom-Hom memalang jalan demi mencegah massa bergabung ke kantor bupati. Sekalipun begitu, emosi massa gagal dipadamkan.

“Terlalu banyak tembakan ke atas,” ujar Yikwa. “Aparat menembak ke atas supaya anak-anak berhenti. Tapi, susah. Anak-anak lempar tidak tahu diri. Polisi, bukan polisi—siapa saja—kena lemparan batu.”

“Ketika ada dari mereka tertembak, mereka melempar batu. Mereka membakar ruko,” ujar Yikwa.

Salah satu ruko yang terbakar parah di Jl Hom-Hom adalah Yudha Supermarket, toserba terbesar di Wamena, milik keluarga Batak-Toraja. Di dekatnya sebuah bengkel bernama Dina Teknik juga hangus.

Beberapa saksi mata berkata setelahnya massa membakar STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena. Sedikitnya ruko dan rumah di dekat kampus juga hancur.

Belum jelas dari mana saja massa yang berkerumun, siapa mobilisatornya, sehingga memenuhi badan jalan di kawasan Hom-Hom dan Pikhe. Tetapi, Yikwa melihat massa itu mengenakan seragam sekolah.

Anak-anak sekolah ini tahu di mana yang jual bensin, ujar Yikwa. “Mereka bongkar ruko, masuk, ambil bensin. Siram bensin,” tambahnya. Amuk itu menghanguskan ruko-ruko di sepanjang Jl Phike.

Sebagian ruko dan rumah itu tetap dibakar sekalipun sudah ada penanda batang pisang atau pokok tanaman lain di depannya. Sebagian lain selamat; terhindar api.

Tanda batang pisang itu mengisyaratkan kita tidak boleh menjarah atau merusak properti orang lain, sesuai adat orang pegunungan tengah Papua. Tanda itu ditaruh oleh tetangga orang Papua ke ruko-ruko milik warga pendatang bersamaan mereka mengevakuasi ke gereja-gereja terdekat.

“Beberapa orang yang taruh pohon pisang di ruko, tidak dibakar,” ujar Yikwa.

Sedikitnya 42 Orang Meninggal

Amuk reda menjelang sore. Jenazah yang ditembak di Jalan Hom-Hom ditandu menuju rumahnya ke sebuah kampung di Pisugi. Mereka telah mengetahui namanya. Ia adalah Kelion Tabuni.

Pada awal Oktober lalu, saya bertemu dengan keluarganya di Pisugi, pinggiran Kota Wamena, di seberang jalan Kali Baliem. Keluarganya berkata Kelion Tabuni, mahasiswa studi arsitektur semester tiga Universitas Negeri Manado, baru pulang ke Wamena seminggu sebelum kerusuhan. Luka tembaknya di pusar perut.

Mereka telah mendengar Kelion tewas hari itu. Keluarganya telah berkumpul di silimo, sebuah kompleks rumah tradisional, di dalamnya ada honai, rumah beratap jerami dan berdinding kayu.

“Kami hanya terima mayat,” kata salah satu saudaranya saat jenazah Kelion tiba pukul 4 sore hari itu.

Esoknya, jam 8 pagi, jenazahnya dibakar sesuai adat orang Papua di Pegunungan Tengah melepas kematian.

“Senin pagi kitorang su ingatkan agar anak-anak ke kebun. Melarang anak turun ke kota,” ujar saudaranya.

Saya juga bertemu dengan keluarga Eles Himan di sebuah kampung di Wesaput, pinggiran Kota Wamena.

Himan, mahasiswa semester 7 studi administrasi negara di STISIP Amal Ilmiah Yapis Wamena, hari itu datang ke kampus buat mengurus judul proposal skripsi. Ia tertembak di bagian pinggul dan proyektil masih bersarang di tubuhnya, ujar saudaranya.

“Penembakan almarhum dari mana … apakah dari kampus, dari jalan? … Kami juga kurang tahu,” ujar saudaranya pada awal Oktober lalu.

Ia berkata dokter di RSUD Wamena menerangkan bahwa Himan sudah tak bernyawa saat tiba di rumah sakit. Himan adalah jenazah terakhir yang datang ke rumah sakit pada 23 September sekitar pukul 20.15, diantar oleh aparat keamanan Indonesia.

Saudaranya melihat jenazah Himan hanya mengenakan baju merah yang sudah kotor dan celana dalam. Tasnya, berisi buku tabungan Bank Papua berisi Rp50 juta dan dokumen lain, hilang. Ponselnya juga hilang. Saudaranya sulit menghubungi nomornya sejak pukul 10 siang hingga petang saat kerusuhan meluas di Kota Wamena.

Keluarga melihat luka tembaknya hanya diplester. Keluarga kesusahan mencari mobil untuk mengantar jenazah ke rumah, dan baru bisa diantar jam 5 sore pada hari Selasa, 24 September. Esoknya, pukul 13.00, jenazah dibakar di kompleks silimo.

“Leher bengkak, sekujur badan bengkak, memar. Darah tak banyak keluar,” ujar saudaranya.

Saudaranya berkata almarhum baru saja diterima sebagai bendahara petugas pendamping dana desa. “Dia anak kedua dari empat saudara. Tidak punya istri, tidak punya anak,” katanya menerangkan usia Himan baru 25 tahun.

Sementara di Megapura, Distrik Asolokobal, Alex Asso, kakak dari Yus Asso, korban tembak di Pasar Wouma, berkata bahwa adiknya tertembak di bagian pantat dan sudah tak bernyawa saat diambil dari RSUD Wamena sekitar pukul 11 malam. Esoknya, Yus Asso diperabukan di dekat rumahnya.

Begitupun Eliakim Wetapo, korban tembak di Jalan Hom-Hom. Pamannya, Edison Wetapo, tak menyangka akan menjemput saudaranya tewas tertembak di bagian pinggang. Mayat Eliakim tergeletak dua malam di Jl Hom-Hom. Edison sendiri, yang saya jumpai di Distrik Asotipo, mengantar dua dari tujuh orang Papua meninggal dengan luka tembak ke rumah masing-masing pada hari itu.

"Saya kaget,” ujar Edison, menjawab perasaan umum yang dikatakan oleh nyaris semua narasumber yang saya temui di Wamena mengenai peristiwa 23 September itu. “Baru di sini asap naik, di sana asap naik.”

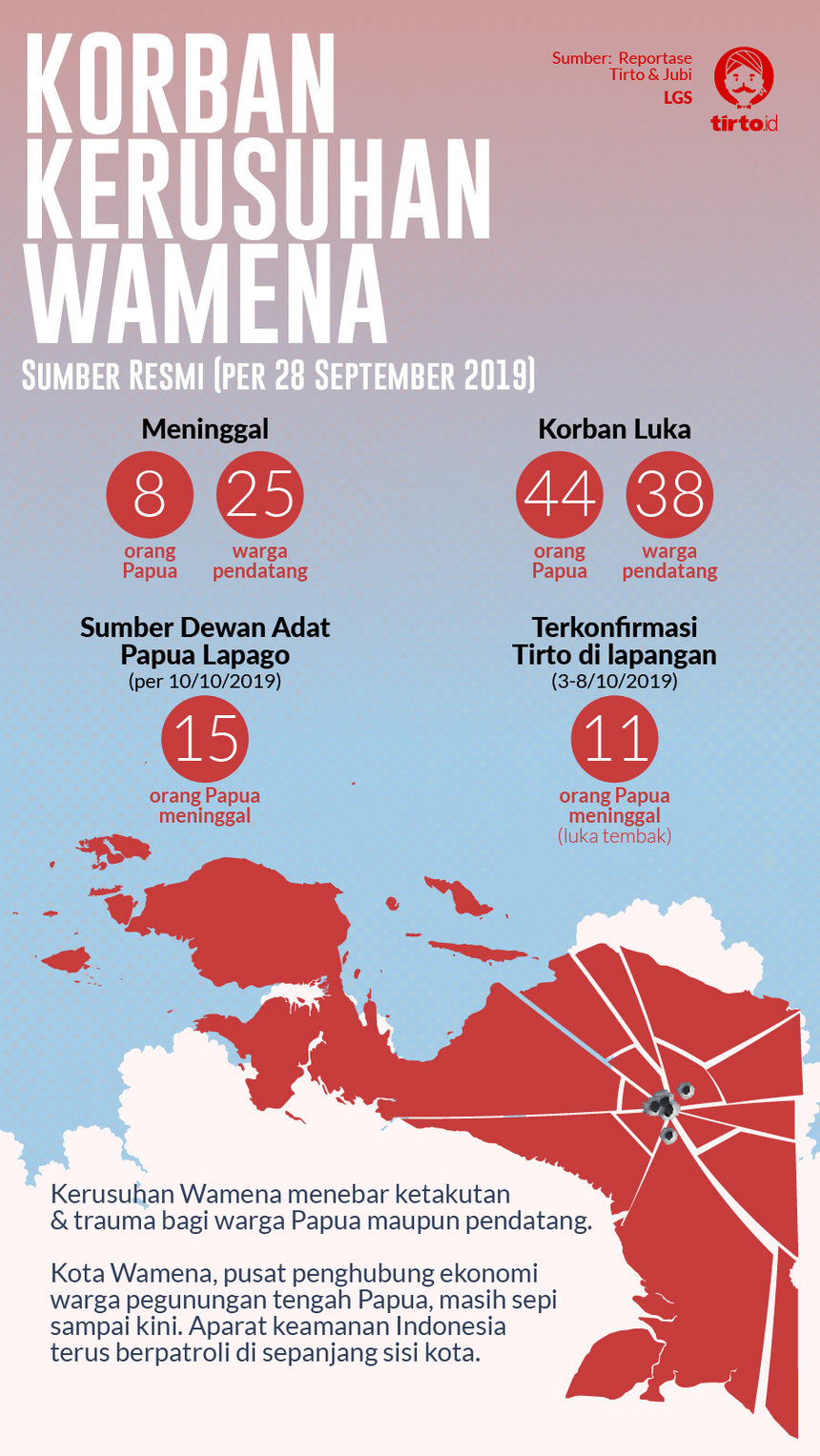

Total, dalam peristiwa mematikan itu, sedikitnya 42 orang meninggal; 17 di antaranya adalah orang Papua—11 orang di antaranya terkonfirmasi akibat luka tembak.

Theo Hesegem berkata bahwa untuk mengetahui secara terang peristiwa Wamena 23 September lalu, “Pak Bupati John Banua harus bentuk tim investigasi bersama, harus merilis laporan resmi.”

“Tim itu harus melibatkan siapa saja, pihak gereja, pihak muslim, TNI, Polri, dan lain-lain. Dan laporan resmi ini bisa disampaikan ke Presiden Jokowi. Pak Bupati harus mengeluarkan SK buat tim ini,” ujarnya.

========

Bagian kedua dari tiga serial laporan Tirto mengenai kerusuhan Wamena. Laporan dikerjakan atas kolaborasi Tirto dan Jubi.

Penulis: Fahri Salam

Editor: Mawa Kresna