tirto.id - Untuk kali pertama sejak era Perang Dunia II Swedia memutuskan menyuplai senjata ke negara yang tengah berperang. Mereka ternyata tak bisa tinggal diam menyaksikan kota-kota di Ukraina luluh lantak akibat invasi Rusia. Negeri kelahiran Greta Thunberg ini lantas telah mengirim 5.000 unit senjata antitank dan 135 ribu ransum. Bantuan lain dilaporkan akan terus ditambah.

Pemerintah Swedia juga gencar menyerukan agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Rusia. Sanksi itu menurut mereka harus mampu menyasar oligark di sekeliling Presiden Vladimir Putin dan yang berafiliasi dengan jaringan tentara bayaran Wagner Group. Swedia juga mengusulkan agar perwakilan Rusia dilarang berlaga di semua kompetisi internasional.

Invasi Rusia pun memicu Swedia menerapkan serangkaian kebijakan internal. Mengikuti langkah Jerman dan Denmark, mereka berkomitmen solidaritas sebesar dua persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sampai 2028 nanti. Persentase tersebut sesuai dengan target NATO, aliansi pertahanan yang dipimpin Amerika Serikat. Tahun ini, jumlahnya diperkirakan 1,3 persen atau meningkat dari 0,9 persen pada 2015.

Swedia bukan bagian dari NATO namun selama ini keduanya akrab. Hanya saja, setelah invasi Rusia, muncul aspirasi untuk bergabung ke aliansi tersebut.

Hanya 28 persen responden setuju Swedia bergabung NATO menurut survei yang dirilis Ipso setelah Rusia menganeksasi Krimea delapan tahun silam. Begitu Rusia menginvasi Ukraina awal 2022 ini, angka dukungan menembus 40 persen. Survei Demoskop yang rilis akhir Februari tak jauh berbeda: sebanyak 51 persen responden setuju Swedia bergabung dengan NATO, meningkat dari 42 persen pada Januari. Dukungan publik Swedia akhir-akhir ini bahkan diyakini yang tertinggi sejak NATO didirikan pada 1949.

Swedia kini tengah meninjau ulang potensi bergabung NATO, yang keputusannya diharapkan keluar beberapa pekan lagi.

Bergabung dengan NATO adalah bentuk komitmen Swedia untuk terjun ke medan perang sekaligus menjalankan prinsip pertahanan kolektif sesuai Pasal 5 (jika negara anggota NATO diserang, Swedia ikut membelanya dalam perang).

Terakhir kali Swedia berperang adalah kala melawan Norwegia, musim panas 1814. Semenjak berdamai lewat Konvensi Moss, mereka memutuskan tidak mau berperang lagi dan tak akan memihak dalam kebijakan pertahanan serta politik luar negeri.

Kelak, prinsip netralitas ini dipertahankan oleh para politikus Sosial Demokrat, partai paling tua di Swedia yang berkuasa nonstop antara 1932 sampai 1976. Dalam kurun waktu tersebut, yang melingkupi era Perang Dunia II dan sebagian masa Perang Dingin, Swedia berusaha tidak memihak ke salah satu kubu yang berseteru.

Hari ini, ketika secara terbuka berminat menjadi bagian NATO, Swedia sesungguhnya bersiap mengubah prinsip mereka sepenuhnya.

Perang Dunia II

Meski mengklaim netral, Swedia sebenarnya memiliki jejak terlibat secara tidak langsung dalam perang. Arash Pashakhanlou dan Felix Berenskötter dalam artikel di jurnal Cooperation and Conlifct (2020) menyebut salah satunya adalah ketika Finlandia diserang oleh Uni Soviet dalam Perang Musim Dingin 1939. Saat itu pemerintah Swedia ikut mempersenjatai tetangga di sebelah timurnya itu dengan 90 ribu unit senapan, 2 juta butir amunisi, dan 250 meriam. Swedia bahkan mengizinkan lebih dari 8 ribu warganya jadi relawan di Finlandia.

Meskipun awalnya menolak membantu, pada akhirnya Swedia menjadi kontributor asing terbesar untuk Finlandia, bahkan ikut andil dalam proses mediasi pada 1940.

Menurut Pashakhanlou dan Berenskötter, perubahan sikap tersebut dilandasi oleh semangat solidaritas, ditambah dengan “dukungan penuh kasih” dan berbagai inisiatif dari masyarakat sipil.

Pada Perang Dunia II, Swedia juga mendeklarasikan sikap netral tapi lagi-lagi secara tak langsung ikut terlibat. Berdasarkan arsip pemerintah AS, pada Juni 1940, mereka mengizinkan tentara dan persenjataan Nazi transit dari Norwegia sebelum menuju Finlandia. Hingga pertengahan 1943, tentara Jerman telah melintasi Swedia sebanyak 250 ribu kali. Di samping itu, Angkatan Laut Swedia juga mendampingi konvoi kapal Nazi di perairan Baltik.

Ketika itu Swedia menjalin hubungan ekonomi yang erat dengan Nazi. Sejumlah bisnis di Swedia diduga dibiayai oleh korporat Jerman yang bekerja sama dengan rezim Nazi, di antaranya perusahaan listrik AEG, perusahaan besi dan senjata Krupp, dan korporat teknologi Siemens Group. Lebih dari 170 perusahaan Swedia diduga punya kepentingan dengan korporat Jerman, dari urusan hak paten atau merek dagang, perjanjian kartel, sampai jadi perwakilan firma.

Lebih dari itu semua, Swedia disorot oleh Sekutu karena mengekspor bijih besi dan elemen mesin bantalan bola, bahan penting penunjang produksi senjata dan industri perang, ke Jerman. Di sisi lain, Swedia butuh batu bara Jerman.

Untuk merayu agar berhenti berdagang dengan Jerman, Sekutu seperti AS dan Inggris sampai meningkatkan ekspor ke Swedia, terutama minyak dan karet.

Kelak juga terungkap bahwa pemerintah Swedia membeli emas Nazi—yang disinyalir merupakan hasil jarahan—yang beratnya mencapai 60 ton. Artikel RFE/RLyang terbit pada 1997 melaporkan otoritas Swedia mengabaikan peringatan dari Sekutu tentang betapa mencurigakannya aset tersebut dan melanjutkan perdagangan sampai 1944. Sekutu mengatakan mungkin saja emas Nazi tersebut berasal dari leburan cincin pernikahan, gagang kacamata, atau bahkan gigi emas yang dirampas dari orang-orang Yahudi di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya.

Di sisi lain, Swedia juga ikut membantu Sekutu. Misalnya mengizinkan pangkalan militer dipakai oleh pesawat-pesawat Sekutu dan menyokong intelijen mereka.

Swedia juga punya andil menyelamatkan pengungsi Yahudi lewat jalur diplomatik—diinisiasi oleh diplomat Raoul Wallenberg di Hungaria dan Folke Bernadotte dari Palang Merah Swedia. Menurut Steven Konblik dalam studi yang terbit di Scandinavian Studies (1984), diperkirakan sampai 45 ribu pengungsi Yahudi selamat berkat bantuan Swedia. Namun semua misi ini dipandang terlambat. Pasalnya, pada awal masa perang, elite pemerintah Swedia masih menganggap orang Yahudi bukan “pengungsi politik”. Pandangan antisemit juga cukup marak ditemui di kalangan politikus Swedia.

Temuan menarik lain berkaitan dengan sikap media Swedia terhadap Holocaust. Pemerintah Swedia meregulasi media demi menghindari celaan Nazi. Sensor mandiri tentang berita-berita perang jadi lazim ditemui, bahkan beberapa koran dilarang didistribusikan.

Dalam studi yang terbit di Social Semiotics (2020), Esther Pollack dari Stockholm University menilai Swedia sekadar jadi bystander atau pengamat selama perang. Ketika terjadi persekusi dan pembantaian besar-besaran terhadap Yahudi, sejumlah koran mewartakannya sebatas informasi singkat alih-alih berita besar. Itu semua, menurut Pollack, merupakan bagian dari strategi pendiaman terhadap kejahatan perang Nazi yang kelak menormalisasi jawaban “tidak tahu” di kalangan publik Swedia ketika ditanya tentang Holocaust.

Atas dasar ini semua, tidak heran saat mengomentari konsesi-konsesi Swedia terhadap rezim Nazi pada 1997 lalu, jurnalis investigasi asal Swedia, Arne Ruth, berkata, “Swedia tidak netral, Swedia justru lemah.”

Perang Dingin

Setelah Perang Dunia II usai, Swedia berusaha membangun aliansi militer sendiri dengan Denmark dan Norwegia, alih-alih bergabung dengan NATO yang dimotori kubu pemenang perang. Namun, aliansi yang rencananya dinamakan Nordic Defence Union itu gagal terwujud. Denmark dan Norwegia malah memutuskan jadi anggota pendiri NATO pada 1949.

Keengganan memihak AS ini sedikit banyak dipengaruhi oleh Östen Undén, politikus Sosial Demokrat yang menjabat Menteri Luar Negeri sepanjang 1945-1962. Undén skeptis terhadap AS dan sistem kapitalis mereka, kata penulis buku The Hidden Alliance: Sweden’s secret ties to Nato (2011), Mikael Holmström, kepada The Local. Menurut Holmström, Undén lebih ramah dan tidak terlalu curiga kepada Uni Soviet.

“Kami punya blandekonomi (ekonomi campuran) yang tidak kapitalis atau komunis. Kami punya campuran luar biasa seperti ini di Swedia. Inilah citra Swedia—secara ekonomi, politik, dan militer—yang diproyeksikan ke luar negeri. Dan ini juga termasuk perkara moral, bahwa Swedia dalam satu hal lebih unggul daripada Blok Timur maupun Barat,” jelas Holmström.

Atas keyakinan tersebut, selama empat dekade kepemimpinan Partai Sosial Demokrat, Swedia berusaha tetap netral dengan mengambil “jalan tengah”.

Namun apa yang terjadi selama Perang Dunia II kembali terulang. Dalam bukunya, Holmström mengungkap laporan tentang unit rahasia milik angkatan bersenjata yang bahkan tidak diketahui oleh pejabat pemerintahan, Squadron 66. Mereka bertugas mempersiapkan diri apabila Soviet menduduki Swedia: mengamankan elite kerajaan, pejabat pemerintahan, dan militer ke negara-negara NATO. Pesawat sipil disewa dan pilot-pilotnya direkrut diam-diam untuk berlatih bersama NATO.

Terdapat juga temuan bahwa AS dapat memanfaatkan teritori Swedia jika perang dengan Uni Soviet meletus.

Menurut Christine Agius dalam buku The Social Construction of Swedish Neutrality: Challenges to Swedish Identity and Sovereignty (2006), selama Perang Dingin berlangsung, netralitas Swedia disokong kuat oleh kepercayaan para politikus Sosial Demokrat tentang solidaritas, kesetaraan, dan perdamaian. Karena itu pula tak mengherankan di panggung internasional Swedia terkenal aktif, dari mulai berkomitmen menyokong pembangunan negara-negara berkembang, mengampanyekan pelucutan senjata dan mediasi, sembari terus mengkritisi tokoh-tokoh utama penggerak Perang Dingin.

AS tak lepas dari sasaran kritik Swedia, terutama terkait misi-misi perang di kawasan Indocina dan Perang Vietnam. Aktivis akar rumput dan elite pemerintah gencar mengampanyekan gerakan antiperang dan terang-terangan menentang pemerintah AS sejak dekade 1960-an sampai Saigon jatuh ke tangan komunis pada 1975.

Pada 1968, Perdana Menteri Olof Palme bahkan ikut berdemonstrasi membawa obor bersama Duta Besar Vietnam Utara untuk Moskow. Saat berpidato, ia mengatakan demokrasi di Vietnam sudah “diwakili pada derajat lebih tinggi oleh Barisan Pembebasan Nasional (organisasi komunis untuk pembebasan Vietnam Selatan) daripada AS dan junta-junta sekutunya.”

Swedia jadi negara pertama di Eropa yang mengakui pemerintahan Vietnam Utara. Keputusan tersebut, menurut Naman Habtom-Desta dalam artikel untuk think tank Wilson Center, turut membentuk arah kebijakan luar negeri Swedia jadi lebih independen. Mereka berusaha memperluas jangkauan diplomatik ke negara-negara yang dijauhi Barat, termasuk Jerman Timur dan Korea Utara (kelak, pada 2014, juga mengakui kedaulatan Palestina).

Netralitas Swedia membuka kesempatan bagi administrasi Palme untuk berinteraksi juga dengan tokoh-tokoh gerakan pembebasan seperti Oliver Tambo dari African National Congress dan Agostinho Neto dari Movimento Popular de Libertação de Angola.

Tak heran pula selama itu hubungan diplomatik Swedia-AS solidaritas.

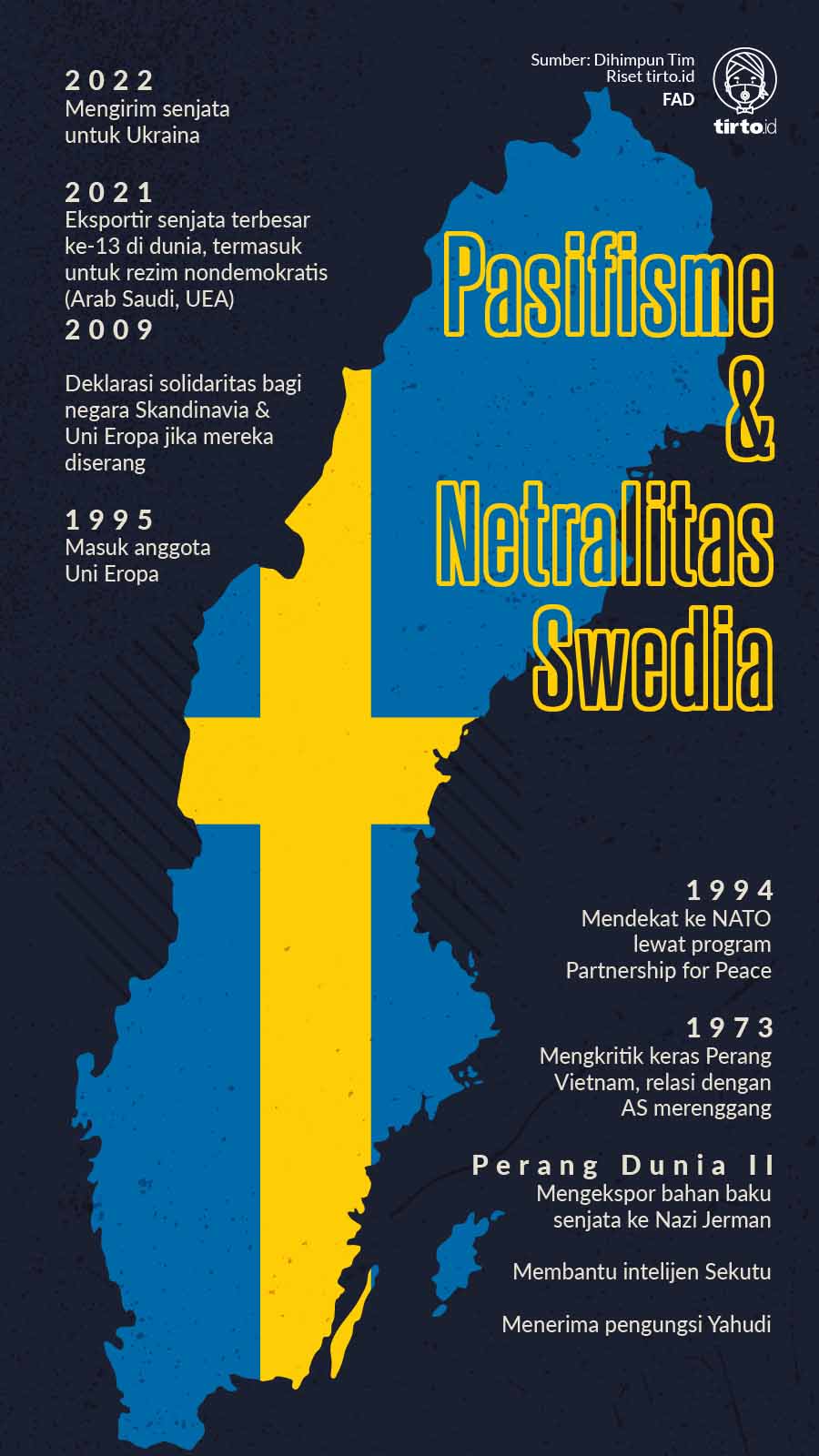

Swedia mulai menunjukkan kecenderungan memihak ke Eropa dan NATO setelah Tembok Berlin runtuh. Pada 1994, misalnya, Swedia bergabung dalam program Partnership for Peace milik NATO yang membuat mereka bisa latihan bersama dan menyokong misi-misi internasional NATO. Setahun kemudian, Swedia resmi masuk Uni Eropa.

Swedia dipandang semakin tak netral pada 2009. Kala itu mereka setuju, atas dasar solidaritas, membela negara-negara Skandinavia dan Uni Eropa baik secara militer dan politik apabila terancam atau diserang musuh. Yang membingungkan, pada waktu sama mereka menghindari keanggotaan NATO.

Prinsip pasifisme Swedia pun mulai dipertanyakan seiring terungkapnya peran mereka dalam industri persenjataan global. Tahun 2021, Stockholm International Peace Research Institute mencatat Swedia adalah eksportir senjata terbesar ke-13 dunia.

Mirisnya, senjata-senjata tersebut juga diekspor ke rezim-rezim nondemokratis, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang punya rekam jejak kelam dalam konflik bersenjata di Yaman. Lebih paradoks lagi karena Swedia termasuk salah satu donor utama yang hendak memecahkan krisis kemanusiaan di sana.

Editor: Rio Apinino

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id