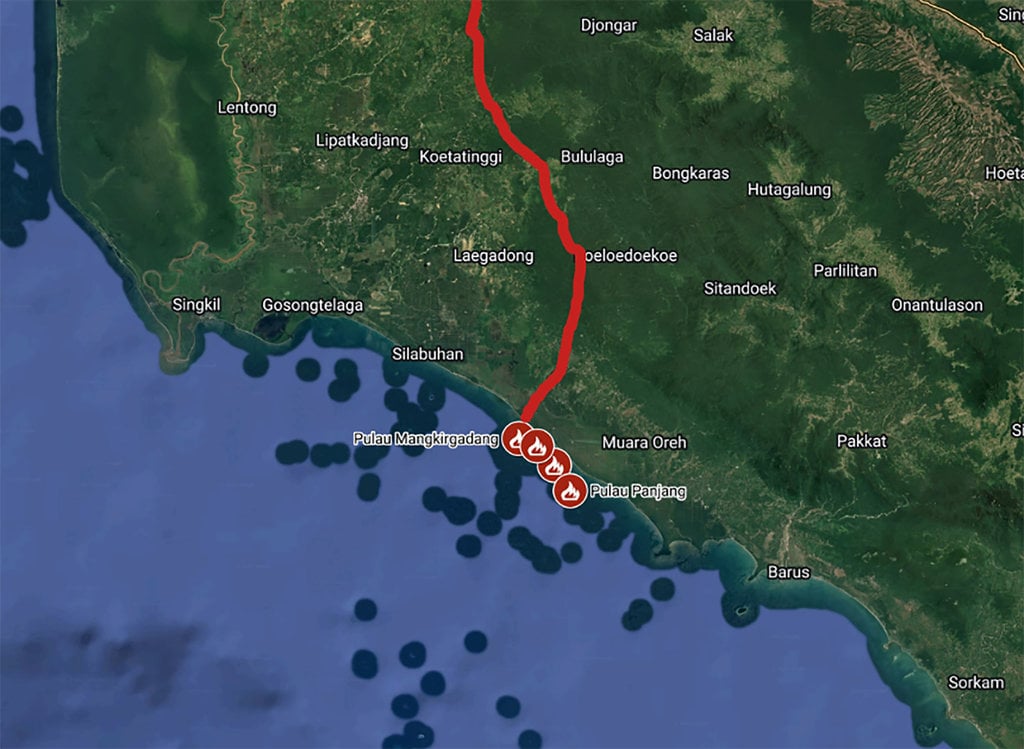

tirto.id - Sengketa empat pulau di Aceh Singkil memicu ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara (Sumut). Pulau yang diperebutkan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil, yang secara geografis berada di dekat perbatasan antara Aceh Singkil (Aceh) dan Tapanuli Tengah (Sumut).

Sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara telah berlangsung selama hampir dua dekade, tepatnya sejak 2007. Pada 2008, sebagaimana keterangan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah, Safrizal Zakaria Ali, Tim Nasional Pembakuan Rupabumi memverifikasi bahwa Aceh hanya memiliki 260 pulau.

“[...]namun tidak terdapat empat pulau,” tukas Safrizal dalam jumpa pers di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Kemendagri mengambil langkah penyelesaian konflik dengan mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 136/046/BAK tertanggal 4 Januari 2018. Mereka mengklaim bahwa berdasarkan Konferensi PBB ke-10 tentang Standardisasi Nama Geografis (UNCSGN) yang diadakan di New York, keempat pulau tersebut ditentukan berada di bawah yurisdiksi administratif Sumatra Utara.

Puncaknya, pada 25 April 2025, Tito Karnavian mengeluarkan eputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138/2025. Keputusan itu secara resmi menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Mendagri mengklaim, keputusan itu objektif dan legal, bertujuan memberikan kepastian hukum, perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akurat, serta memudahkan pembangunan.

Meski mengaku bahwa tujuannya adalah menghindari ketegangan, kebijakan Mendagri berisiko mengabaikan sensitivitas historis-politik, yang akhirnya ditunjukkan lewat reaksi rakyat Aceh demi membantah keputusan tersebut.

Pihak Aceh menganggap Kepmendagri, yang isinya mengalihkan empat pulau itu secara administratif ke Sumatra Utara, melanggar Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki 2005. Pihak Aceh berargumen, keputusan sepihak tersebut mengubah batas wilayah yang telah ditetapkan dalam perjanjian perdamaian berdasarkan status 1959/1956.

Klaim Historis Pra dan Pasca Kemerdekaan

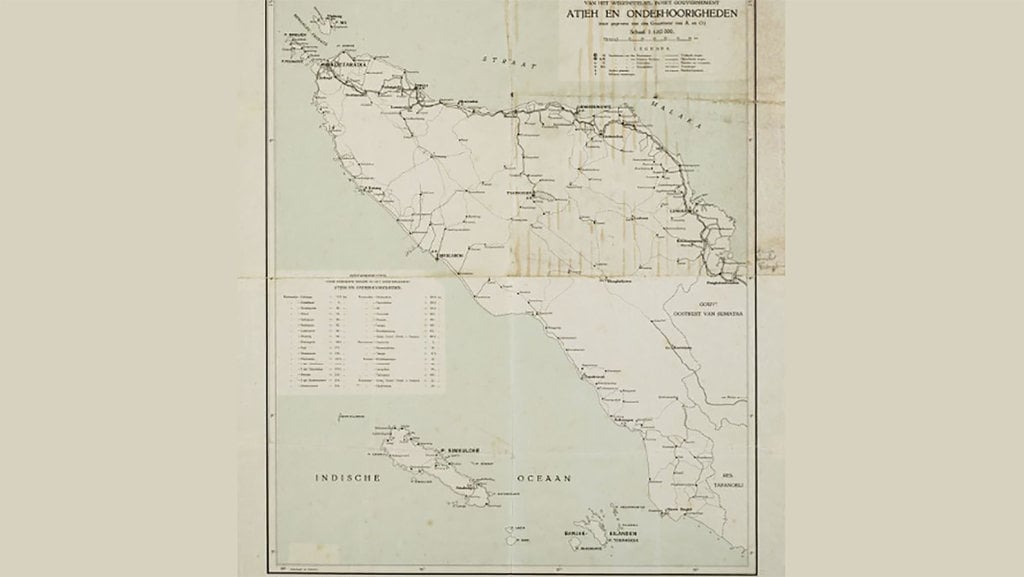

Klaim kepemilikan Aceh atas keempat pulau tersebut memiliki bukti kuat dalam dokumentasi historis, terutama peta kolonial Belanda 1853. Peta tersebut digambar oleh kartografer Jerman, Hermann von Rosenberg (1817-1888), atas perintah Gubernur Pantai Barat Sumatra pada 1853.

Peta berjudul "Kaart van het District Singkel en de Landschappen liggende langs de Simpang-Kanan" itu dilengkapi dengan artikel bertajuk “Geografische en ethnografische beschrijving van het distrikt Singkel” yang dimuat dalam jurnal Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde volume III (1855: 397). Jurnal itu diterbitkan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan), lembaga ilmiah tertua di Hindia Belanda.

Artikel von Rosenberg merupakan hasil observasi tentang geografi, etnografi, sejarah, sosial-ekonomi, serta kondisi alam, di Distrik Singkel dan Kepulauan Banyak pada pertengahan abad ke-19. Peta yang dibuat pada 1853 itu merupakan visualisasi geografis dari deskripsi artikelnya.

Karya von Rosenberg memberikan wawasan berharga tentang kondisi alam, budaya, dan bahasa, di Singkil pada abad ke-19. Menurut pihak Aceh, peta tersebut telah menempatkan keempat pulaunya di wilayah Singkil, Aceh.

“Ini bukan sekadar peta tua. Ini adalah dokumen negara kolonial yang menunjukkan bahwa bahkan dari segi pemerintahan Belanda, pulau-pulau itu adalah bagian dari Aceh. Jika negara ini menghormati arsip kolonial dalam hal batas wilayah lainnya, mengapa untuk kasus Aceh ini diabaikan?” tutur Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI 2011-2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, dikutip dari blog pribadinya.

Bukti lain merujuk pada peta historis 1927 dari arsip kolonial Belanda yang menunjukkan batas-batas Aceh. Menurut peta terbitan Weltevreden Topografische Dienst itu, empat pulau sengketa tersebut secara historis merupakan bagian dari Aceh yang luasnya berbatasan dengan Karesidenan Tapanuli. Batas-batas Aceh juga meluas melewati Besitang hingga Tanjung Pura.

Aceh mengandalkan bukti sejarah dari era kolonial, sedangkan Sumut dan Kemendagri menggunakan data administratif modern era kontemporer periode 2008-2025.

Pembentukan Provinsi Aceh dan Sumatra Utara

Menelusuri ulang evolusi administrasi Aceh dan Sumatra Utara di awal kemerdekaan Indonesia sangat penting untuk memahami sengketa yang terjadi.

Provinsi Sumatra Utara didirikan pada 1948, tetapi mengalami reorganisasi besar di tahun 1949 ketika Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) memisahkan antara Aceh dan Tapanuli/Sumatra Timur. Pemisahan ini berumur pendek sebab kedua wilayah digabung kembali menjadi Provinsi Sumatra Utara pada 1950.

Beberapa tahun kemudian, status otonom Aceh ditetapkan melalui UU No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada 7 Desember 1956. Regulasi itu secara khusus menetapkan sebagian wilayah Sumatra Utara menjadi bagian Provinsi Aceh.

Warsa 1959, Aceh mendapat status “Daerah Istimewa” melalui SK Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959 tertanggal 26 Mei 1959. Seturut Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean dalam buku Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria (2004:22), Aceh mendapatkan keistimewaan dalam tiga bidang: keagamaan, peradatan, dan pendidikan.

Titik balik penting kemudian terjadi pada 1992, saat Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan, bertemu dengan Gubernur Sumut, Raja Inal Siregar. Kala itu, Rudini selaku Mendagri turut menjadi saksi atas pertemuan itu. Kedua pihak sepakat pada sebuah peta yang menunjukkan bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah maritim Aceh.

Bagi Pemerintah Aceh, kesepakatan 1992 ini sudah menyelesaikan status administratif pulau-pulau tersebut. Namun nyatanya, itu hanya menyelesaikan batas darat dan bukan wilayah maritim, termasuk empat pulau yang kini menjadi sengketa. Kelalaian inilah yang disinyalir menjadi akar konflik kiwari.

Akan tetapi, Aceh menunjukkan kesepakatan lain untuk memperkuat klaimnya, yakni Nota Kesepahaman Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perjanjian tersebut menjadi terobosan bersejarah untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang telah berlangsung puluhan tahun.

Berbeda dari perjanjian sebelumnya yang gagal, Nota Kesepahaman Helsinki sukses karena GAM memutuskan meninggalkan cita-cita kemerdekaan dan menerima pemerintahan mandiri dalam bingkai NKRI. Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia memberikan konsesi penting.

Perjanjian komprehensif ini tidak hanya menyelesaikan masalah keamanan, tetapi juga menetapkan hubungan politik baru antara Aceh dan Indonesia, mencakup partisipasi politik, HAM, supremasi hukum, dan ekonomi.

Pada klausul khusus dalam Nota Kesepahaman Helsinki yang tertulis di butir 1.1.4, terdapat ketetapan yang menyebut bahwa garis Perbatasan Aceh merujuk sepenuhnya pada dokumen demarkasi 1 Juli 1956.

Nota Kesepahaman itu juga memberikan yurisdiksi maritim signifikan kepada Aceh, termasuk hak atas sumber daya laut teritorial dan 70 persen pendapatan dari deposit hidrokarbon di wilayah dan laut teritorial Aceh.

Masalahnya, Nota Kesepahaman tidak menjelaskan secara eksplisit definisi atau peta pasti batas 1956 atau tahun 1959 saat Aceh mendapatkan keistimewaan, terutama untuk wilayah maritim. Akibatnya, muncul interpretasi berbeda: Aceh berargumen bahwa semangat Nota Kesepahaman dan ketentuan ekonominya mendukung inklusi pulau-pulau sengketa dalam batas maritim 1956/1959.

Sebaliknya, pemerintah pusat berargumen tanpa demarkasi maritim spesifik dari tahun tersebut. Karena itu, Kemendagri mengklaim bahwa survei terbaru sangat diperlukan.

Bukti-Bukti Administratif dan Fisik Klaim Aceh

Pemerintah Aceh secara konsisten telah menyajikan berbagai bukti administratif dan fisik untuk mendukung klaim kepemilikannya atas keempat pulau yang bersengketa. Salah satunya dengan aktif berinvestasi dan mengembangkan infrastruktur di pulau-pulau tersebut.

Di Pulau Panjang, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah membangun dermaga (pada tahun 2015), musala, rumah singgah (sekitar tahun 2012), dan tugu batas wilayah (pada tahun 2007). Keberadaan makam aulia juga menunjukkan ikatan historis dan budaya Aceh.

Di Pulau Mangkir Ketek alias Mangkir Kecil, ditemukan prasasti yang didirikan pada 2008 bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, secara jelas menegaskan kontrol administratif Aceh. Terdapat pula prasasti yang lebih baru pada Agustus 2018 yang makin memperkuat klaim ini.

Salah satu bukti utama yang diandalkan pihak Aceh adalah peta kesepakatan yang ditandatangani pada 1992 oleh Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatra Utara, Raja Inal Siregar, serta disaksikan langsung oleh Mendagri. Peta tersebut, menurut pihak Aceh, dengan jelas menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah maritim Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menyerahkan dokumen-dokumen lama, termasuk sertifikat kepemilikan tanah sejak 1965 serta catatan terkait pembangunan fasilitas publik di pulau-pulau tersebut. Bukti lain mencakup garis laut topografi buatan TNI AD pada 1978, yang membatasi wilayah antara pesisir Tapanuli Tengah dan pulau-pulau sengketa.

Selanjutnya, pemerintah daerah Aceh dan Sumatra Utara dilaporkan menyepakati bahwa pulau-pulau ini termasuk dalam yurisdiksi Aceh selama proses verifikasi faktual.

Klaim Aceh makin diperkuat dengan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2018 yang mendukung kepemilikan Aceh. Foto dan video dari verifikasi lapangan bersama Kemendagri pada 2022 juga menjadi salah satu senjata pihak Aceh untuk memperkuat klaimnya.

Namun, Keputusan Mendagri yang baru-baru ini dikeluarkan seolah menegasikan seluruh klaim dan bukti tersebut. Maka itu, muncul kecurigaan-kecurigaan akan adanya kepentingan kelompok tertentu, khususnya mengenai keberadaan sumber daya alam yang kaya di empat pulau tersebut.

“Ini kan karena ada gas dan minyak bumi, jumlahnya miliaran barel,” tutur anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh I, Muslim Ayub, kepada Tirto.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Fadli Nasrudin

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id