tirto.id - Tatkala nasionalisme Indonesia menetapkan periode 1926-1949 perjuangan anti-Belanda sebagai motif utamanya, secara simbolik Indonesia menyatukan langkah dengan rakyat Aceh yang sudah mengalami pahit getir berjuang melawan Belanda. Menurut Michelle Ann Miller dalam Rebellion and Reform in Indonesia: Jakarta’s Security and Autonomy Polices in Aceh (2009), hal ini melahirkan ketegangan antara mitos dengan kenyataan.

Indonesia lebih banyak dibentuk oleh pelbagai penyesuaian terhadap pengaruh Belanda ketimbang perlawanan terhadapnya. Sebaliknya, sejarah Aceh merupakan perjuangan panjang untuk menghindarkan diri dari penyerapan ke dalam koloni yang kemudian menjadi Indonesia. Perjuangan ini ironisnya menjadi contoh utama bagi kesadaran sejarah Indonesia yang dibangun pada masa Sukarno dan era Soeharto.

Menurut Anthony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (2011: 333-34), buku pelajaran yang ditulis di bawah pengaruh Nugroho Notosusanto--sejarawan militer dan menteri pendidikan era Orde Baru--secara eksplisit menggunakan perjuangan bersenjata sebagai prinsip pemersatu sejarah Indonesia. Para pejuang Aceh ditempatkan di barisan depan dalam deretan pahlawan nasional. Jalan-jalan di setiap kota diberi nama pahlawan-pahlawan Aceh seperti Teuku Umar dan Teungku Chik di Tiro. Sebuah film dibuat mengenai kehidupan Cut Nyak Dien, perempuan Aceh yang ditakuti Belanda.

Perlawanan merupakan tema utama rakyat Aceh. Pada 1926, Aceh bagian selatan kembali perang gerilya yang menelan korban 21 serdadu Belanda dan 119 pejuang Aceh. Ketika invasi Jepang sudah di ambang pintu pada awal 1942, perlawanan rakyat Aceh memaksa Belanda angkat kaki.

Dalam Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional (2012) Anthony Reid mendedahkan, meski orang Aceh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda kemudian menyambut baik orang Jepang, namun pada 1944 kebanggaan Aceh bangkit kembali dalam sebuah pemberontakan di Bayu (Lhokseumawe): 18 serdadu Jepang tewas dan lebih dari seratus pejuang Aceh gugur.

Kendati mendapat perlawanan, namun beratus-ratus serdadu Jepang fanatik yang menolak kenyataan menyerahnya Kaisar Jepang pada tahun 1945, memilih Aceh untuk tempat bertahan, sebagai wilayah Asia Tenggara yang paling pasti akan menentang kembalinya kekuasaan Sekutu.

Setelah revolusi sosial yang menyingkirkan seluruh kelas aristokrasi/birokrasi dari kekuasaan, Aceh berada dalam keadaan cukup stabil di bawah kepemimpinan baru oleh ulama. Belanda tidak berpeluang sedikit pun untuk menancapkan kaki kembali, seperti yang mereka lakukan di wilayah-wilayah lain di Indonesia pada ofensif 1947.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin dalam Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh (1990), Daud Beureueh sebagai pemimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) tampil sebagai pemegang kekuasaan melalui revolusi sosial dan menjadi gubernur militer Aceh pada 1948-1950. Ia memimpin pemberontakan melawan kendali Jakarta pada 1953-1962 atas dasar dua alasan, yaitu menentang diserapnya Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara, dan gagalnya Republik Indonesia melaksanakan hukum Islam.

Hal ini menurut Edward Aspinall dalam Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia (2009: 18-48), memberi ilham kepada Muhammad di Tiro--yang tidak banyak dikenal pada waktu itu--untuk mengumumkan pernyataan kemerdekaannya pada 1976.

Gagasan spesifik mengenai negara Aceh tidak pernah jauh dari alam pikiran orang-orang Aceh yang menentang status quo Jakarta. Menurut Fritz Schulze dalam “From Colonial Times to Revolution and Integration” (dalam Arndt Graf, dkk., 2010: 63-98), sampai detik terakhir penyerahan dirinya kepada Belanda tahun 1903, “penyatu sultan”, Tuanku Muhammad Daud, sudah 40 tahun berperan sebagai jantung perlawanan terhadap Belanda.

Pada 1938-1940, kelompok-kelompok yang paling tidak puas dengan kekuasaan aristokrasi Ulèëbalang (kelompok elite adat) di Aceh, yang mencakup terutama banyak ulama reformis, mendukung gagasan mengenai pemulihan kesultanan.

Menurut James T. Siegel dalam The Rope of God (1969), selama pemberontakan anti-Belanda 1945-1949, Aceh merupakan model perlawanan terhadap semua gagasan yang datang dari pihak Belanda, termasuk federalisme, meski dalam praktiknya orang Aceh-lah yang memegang kendali sepenuhnya.

Tahun 1953 pemberontakan Daud Beureueh bertujuan untuk mendirikan Negara Islam, bukan untuk mencapai Aceh merdeka, karena dia percaya bahwa itulah yang diperjuangkan oleh orang Aceh sedemikian gigihnya selama revolusi. Namun dua tahun kemudian sebuah Negara Bahagian Aceh didirikan melalui Deklarasi Batee Kureng pada 23 September 1955, di bawah IWali Negara (Daud Beureueh) yang kuat, seorang Perdana Menteri dan sebuah Kabinet.

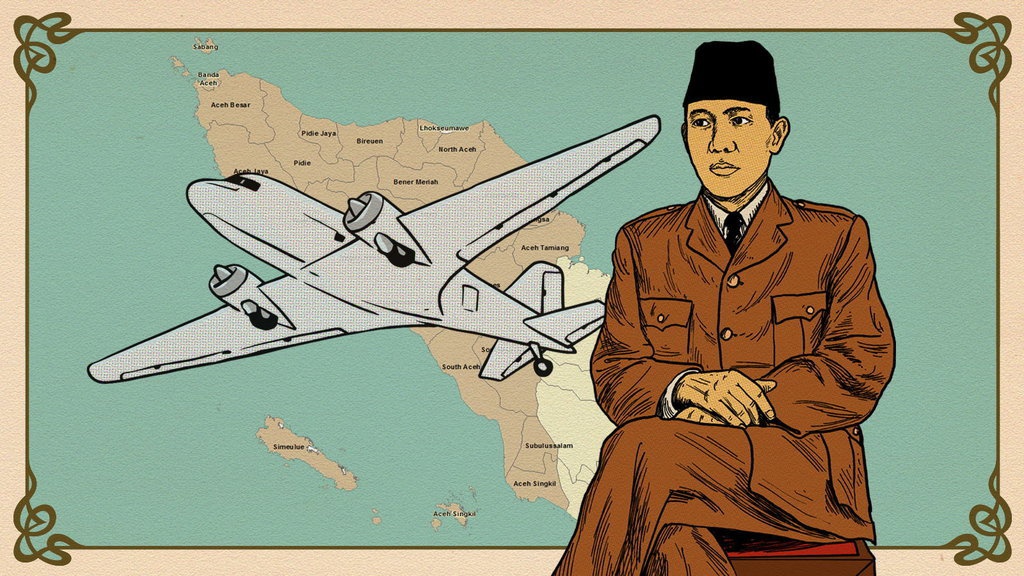

Dua Pesawat Sekaligus

Menurut Robert Edward Elson dalam The Idea of Indonesia: A History (2008: 186), pada periode revolusi 1945-1949 Aceh kembali menjadi contoh, sebagai satu-satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai Belanda. Aceh menyumbangkan uang untuk pemerintah Republik Indonesia yang sedang menghadapi musuh, termasuk uang untuk membeli dua pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda.

C. van Dijk dalam Rebellion Under the Banner of Islam (1981: 269-336) menerangkan, pada 14 Juni 1948, sehari sebelum Presiden Sukarno tiba di Kutaraja, Aceh, Sayid Ali--pemimpin gerakan yang menentang rezim PUSA dan tokoh Pergerakan Tarbiyah Islamiyah/Perti Aceh--bersama teman-temannya: Tengku Muhammad Asyik, Waki Harun, Haji Mukhsin, Muhammad Meuraksa, dan Nyak Sabi ditangkap atas instruksi Daud Beureueh. Alasannya untuk mencegah mereka melancarkan demonstrasi selama kunjungan Sukarno di Aceh, sehingga mempermalukan Daud Beureueh.

Namun, Sayid Ali dan kawan-kawan masih punya harapan Sukarno akan turun tangan. Harapan itu tertuang dalam sepucuk surat yang ditulis oleh Sayid Djaffar--adik Sayid Ali. Surat itu disampaikan langsung oleh Sayid Djaffar kepada Sukarno seusai menyampaikan pidatonya di depan rapat umum di Kutaraja tanggal 17 Juni 1948. Dalam surat tersebut, Sayid Djaffar meminta Sukarno membantu membebaskan para pemimpin gerakan yang sedang ditahan, di samping mendesaknya untuk membersihkan pemerintahan setempat dari pejabat-pejabat yang korup.

Presiden Sukarno tidak dapat memenuhi permintaan itu. Dalam pidatonya di berbagai rapat umum di kota-kota yang dikunjunginya setelah Kutaraja, yakni Sigli dan Bireuen, ia hanya menyerukan kepada rakyat untuk bersatu. Barangkali hal ini karena misi perjalanannya ke Aceh untuk mencari bantuan keuangan yang lebih besar lagi dari rezim PUSA, sehingga tidak memungkinkan bagi Sukarno untuk mempermalukan pemimpin-pemimpin PUSA dengan mencampuri persoalan-persoalan lokal.

Di setiap daerah yang dikunjunginya di Sumatra, Sukarno mendesak para pemimpin dan pengusaha setempat untuk memberikan sumbangan 25 kilogram emas agar pemerintah pusat dapat membeli kapal udara. Ini bertujuan untuk membangun jaringan hubungan udara antarpulau.

Hasrat ini dikemukakan oleh Sukarno dalam jamuan makan dengan para saudagar Aceh yang tergabung dalam Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) pada 16 Juni 1948, tepat hari ini 73 tahun lalu, di Atjeh Hotel, Kutaraja. Pada hari ketika Presiden Sukarno meninggalkan Kutaraja tanggal 20 Juni 1948, secara simbolis rakyat Aceh menyerahkan 50 kilogram emas kepada presiden, sebagai dana pembelian dua buah pesawat terbang sekaligus.

Menurut Nazaruddin Sjamsuddin dalam Revolusi di Serambi Mekah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949 (1998: 273), dalam acara makan dengan Gasida di Atjeh Hotel itu, Presiden Sukarno menolak makan sampai para pengusaha dan pemerintah daerah menyatakan “ya” atau “tidak” terhadap permintaan sumbangan emas. Setelah berunding sebentar, saat itu juga pemerintah daerah dan para saudagar menyatakan kesanggupannya untuk menyumbang bukan satu, tetapi dua pesawat.

Kedua pesawat yang kemudian dibeli adalah jenis DC-3 yang masing-masingnya diberi nomor registrasi RI-001 dan RI-002. Tidak banyak yang diketahui tentang RI-002, tapi RI-001 yang diberi nama “Seulawah”, nama sebuah gunung di Aceh, sempat beroperasi dalam penerbangan niaga antara India dan Birma (Myanmar). RI-001 itulah yang menjadi cikal bakal perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia.

"Daerah Modal" dan Loyalitas kepada Pemerintah Pusat

Berdasarkan pendapat Sutikno Padmosumarto--pejabat non-Aceh yang bergabung dalam pemerintahan rezim PUSA--yang menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat menahan tokoh-tokoh gerakan itu lebih lanjut tanpa melanggar hukum, maka segera setelah Sukarno meninggalkan Aceh, mereka pun dibebaskan. Gubernur Militer Daud Beureueh sama sekali tidak menentang usul Sutikno, meskipun Sayid Ali beserta kawan-kawannya memperluas kegiatan ke kabupaten-kabupaten lain di sepanjang pantai timur. Di sanalah mereka memperoleh dukungan kuat dari unsur-unsur pro-Ulèëbalang. Tokoh yang paling menonjol dan aktif mendukung gerakan itu adalah Teuku Sjamaun Latif dari Kabupaten Aceh Utara.

Oleh sebab itu, jangkauan dari gerakan Sayid Ali makin meluas. Pelbagai persoalan yang bersangkutan dengan Peristiwa Cumbok (perang antara kelompok bangsawan dengan kelompok ulama) dan Majelis Penimbang dimanfaatkan sedemikian rupa. Kritik terhadap mereka yang dianggap sebagai pejabat korup sejak itu dilancarkan secara gencar dan terbuka, sehingga menimbulkan amarah tokoh-tokoh pemerintahan keresidenan di Kutaraja.

Akibatnya, mereka mendesak Daud Beureueh agar menangkap Sayid Ali dan kawan-kawannya. Mereka mengemukakan alasan bahwa semua tuduhan yang dibuat oleh gerakan itu telah menghina pejabat pemerintahan. Akan tetapi, Teungku Daud Beureueh tidak mau mengambil tindakan sampai gerakan itu bergerak lebih jauh pada pertengahan Agustus 1948.

Revolusi di Aceh bukan hanya bagian dari perang kemerdekaan Indonesia, melainkan juga revolusi peruntuhan konfigurasi kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Menurut Eric Morris dalam “Aceh: Social Revolution and the Islamic Vision” (dalam Kahin 1989: 83-110), revolusi yang dialami rakyat Aceh, di satu pihak berarti suatu proses radikal pengalihan kekuasaan dari kekuasaan asing kepada elite asli, sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.

Lebih dari itu, revolusi Aceh juga merupakan suatu perubahan yang amat besar dan mendadak dalam struktur kekuasaan asli setempat: kekuasaan Ulèëbalang yang selama puluhan tahun sebelumnya begitu kuat, runtuh dan digantikan oleh para ulama.

Selain itu, makna peranan yang dimainkan Aceh sehingga ditahbiskan sebagai “Daerah Modal” oleh Presiden Sukarno, dapat ditilik dalam tiga dimensi, yaitu kemiliteran, ekonomi, dan politik. Dalam dimensi militer, rakyat Aceh bukan saja berjuang untuk mempertahankan daerah mereka sendiri, melainkan juga mengalirkan kekuatan militernya secara besar-besaran ke front Sumatra Timur yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area.

Dari sudut ekonomi, pesawat RI-001 hanyalah sebuah simbol dari peranan tersebut. Modal sesungguhnya yang telah diberikan oleh rakyat Aceh kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia jauh lebih besar daripada harga pesawat DC-3. Contohnya, hingga kiwari tidak pernah terbetik berita mengenai pelunasan obligasi yang telah dibeli oleh rakyat Aceh untuk membiayai Republik Indonesia pada masa revolusi, meskipun rakyat Aceh sudah mengikhlaskannya (Sjamsuddin 1998: 282-84).

Dan dalam dimensi politik, peranan yang dimainkan rakyat Aceh di masa revolusi mempunyai makna yang jauh lebih besar lagi bagi Republik. Peranan itu berkelindan dengan kontribusi rakyat Aceh terhadap integrasi nasional. Malahan nilainya boleh dikatakan berlipat ganda, karena disumbangkan dalam masa tersulit bagi Republik Indonesia. Besarnya nilai tersebut bergantung kepada dua faktor: independensi Aceh terhadap Belanda dan terutama terhadap pemerintah pusat, seandainya para pemimpin Aceh bermaksud melakukannya.

Dalam kebebasan yang demikian, Aceh bisa saja melepaskan diri dari Republik Indonesia dan menjadi sebuah negara, seperti halnya Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, ataupun Negara Sumatra Timur. Akan tetapi, langkah itu tidak pernah dipikirkan oleh para pemimpin Aceh ketika itu. Sebaliknya, mereka memperlihatkan loyalitasnya kepada pemerintah pusat.

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id