tirto.id - Warga yang tinggal di depan Stasiun Lempuyangan menolak rencana revitalisasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap rumah yang mereka tinggali. Lokasi ini tepatnya berada di RT 2, RW 1, Kelurahan Bausasran, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Warga memasang spanduk penanda bertulis “Tanah ini milik Kasultanan Ngayogyakarta” pada setiap rumah yang diklaim oleh PT KAI. Warga juga membentangkan spanduk bertulis “Pejah Gesang Nderek Sultan”, yang artinya hidup mati ikut Sultan.

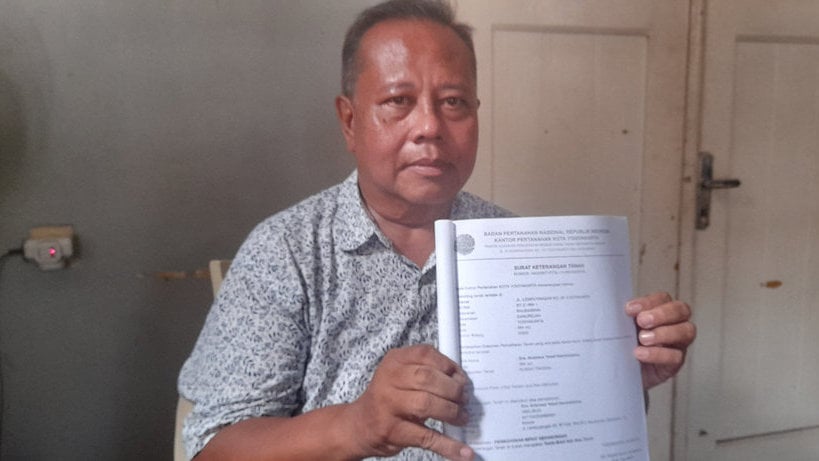

Ketua RW 01 sekaligus warga terdampak, Antonius Yosef Handriutomo, menyebut ada 14 rumah yang diklaim sebagai aset PT KAI berdasar Palilah yang ditandatangani oleh GKR Mangkubumi sekitar Oktober 2024. Namun, warga yang tinggal di rumah itu memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia.

Palilah dan SKT, memiliki kedudukan setara. Keduanya berada satu tingkat di bawah status Tanah Kekancingan, sebab tanah yang dipersengketakan itu merupakan Sultan Ground (SG). Dengan demikian, Anton dan warga lainnya menolak digusur oleh PT KAI.

“Jelas kami keberatan, memang kami sampah dibuang begitu saja,” ujar Anton, ditemui di rumahnya jalan Lempuyangan No 20, Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurejan, Kota Yogyakarta pada Rabu (9/4/2025).

Legalitas SKT yang dimiliki oleh Anton dan warganya pun melekat pada hukum. Mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tiap tahun. Selain itu, 14 rumah yang diklaim oleh PT KAI merupakan bangunan warisan budaya.

“Yang kami rawat dan kami benahi [pakai dana pribadi] ketika mengalami kerusakan seperti gempa bumi dan puting beliung,” ucap Anton.

Kemelekatan warga terhadap 14 rumah yang diklaim oleh PT KAI, kata Anton, juga berkaitan dengan penghasilan warga. Mayoritas mereka membuka lahan pekarangan untuk jasa parkir dan rental kendaraan.

“[Sebanyak] 14 rumah di sini sebagian ada yang berpenghasilan dari parkir, pasti berdampak,” sebutnya.

Fakta, warganya yang hanya menaruh pendapatan dari jasa parkir dan rental, tidak memiliki penghasilan yang tinggi. Terlebih, jika digusur dan harus mencari hunian baru di Kota Yogyakarta yang harga tanahnya terbilang tinggi. Ditambah pula oleh kenangan rumah yang menjadi tempat lahir dan warga bertumbuh, karena mereka sudah tinggal puluhan tahun di sana.

“Kalau mereka tidak prepare punya rumah di luar, ini akan berdampak sekali. Mereka mau tinggal di mana? Apalagi mereka yang cuma jaga parkir atau mereka rental di sini. Mereka mau kerja apa,” kata Anton.

Anton pun merunut, klaim yang dilakukan oleh PT KAI berdasar pada Rijksblad Yogyakarta Tahun 1921 Nomor 11. Keraton Ngayogyakarta pada saat itu memberikan hak guna terhadap Nederlandsch Indische Spoorweg (NIS) Maatschappij yang merupakan perusahaan kereta api di bawah pemerintahan Kolonial Belanda sampai 31 Desember 1971.

“Setelah itu, tidak ada lagi perjanjian. Tapi keluarlah Palilah pada Oktober 2024 itu. Dan diberi waktu satu tahun untuk mengurusnya menjadi Tanah Kekancingan,” jelas Anton.

Dalam upaya itulah, warga yang tinggal di bangunan yang diklaim PT KAI diberi batas pindah pada akhir Mei 2025.

“Kenapa sudah diurus sejak Oktober, tapi baru memberi tahu akhir Maret dengan schedule meninggalkan tempat ini di akhir Mei? Jadi hanya memiliki waktu sekitar dua bulanan kalau sesuai time line mereka,” ratapnya.

Anton menyebut, baik PT KAI maupun dia dan warganya sama-sama bernaung di tanah Kasultanan Ngayogyakarta. Maka dia percaya, Sultan akan memberikan kebijaksanaan dengan merawat warganya.

“Kami patuh pada perintah Sultan. Tapi kami tidak rela kalau diusir oleh korporasi besar. Kami percaya dengan Sultan, karena kebijaksanaannya adalah tahta untuk rakyat,” tandasnya.

Terpisah, Tirto menghubungi Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih. Dia mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran sehingga belum dapat berkomentar banyak.

Dia berjanji akan mengirimkan tanggapan terhadap penolakan warga yang tinggal di jalan Lempuyangan untuk digusur. Namun, sampai berita ini ditulis, Feni masih belum mengirimkan rilis resmi dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta.

Penulis: Siti Fatimah

Editor: Abdul Aziz