tirto.id - "Di tempat itu arwah Umar akan menyertai kita! Dari sana jugalah kita akan memenuhi tugas-tugas kegerilyaan kita seperti yang biasa dilakukan oleh Umar. Kita akan memenuhi perintah Tuhan untuk memerangi orang kafir, Pang La’ot!” lantang Cut Nyak Dhien.

Nama "Umar" yang diserukan tidak lain Teuku Umar, suami terkasih Cut Nyak Dhien yang gugur saat menyerang Belanda di Meulaboh pada 11 Februari 1899. "Orang kafir" tentu saja sebutan untuk penjajah Belanda.

Dan Pang La’ot? Ia orang kepercayaan sekaligus manusia yang nantinya paling dikutuk oleh Cut Nyak Dhien.

“Selama aku masih hidup, kita masih memiliki kekuatan, perang gerilya ini akan kita teruskan! Demi Allah!” seru Cut Nyak Dhien, sekali lagi kepada Pang Laot (Madelon H. Szekely-Lulofs, Cut Nyak Din: Kisah Ratu Perang Aceh, 2010).

Murka Srikandi Aceh

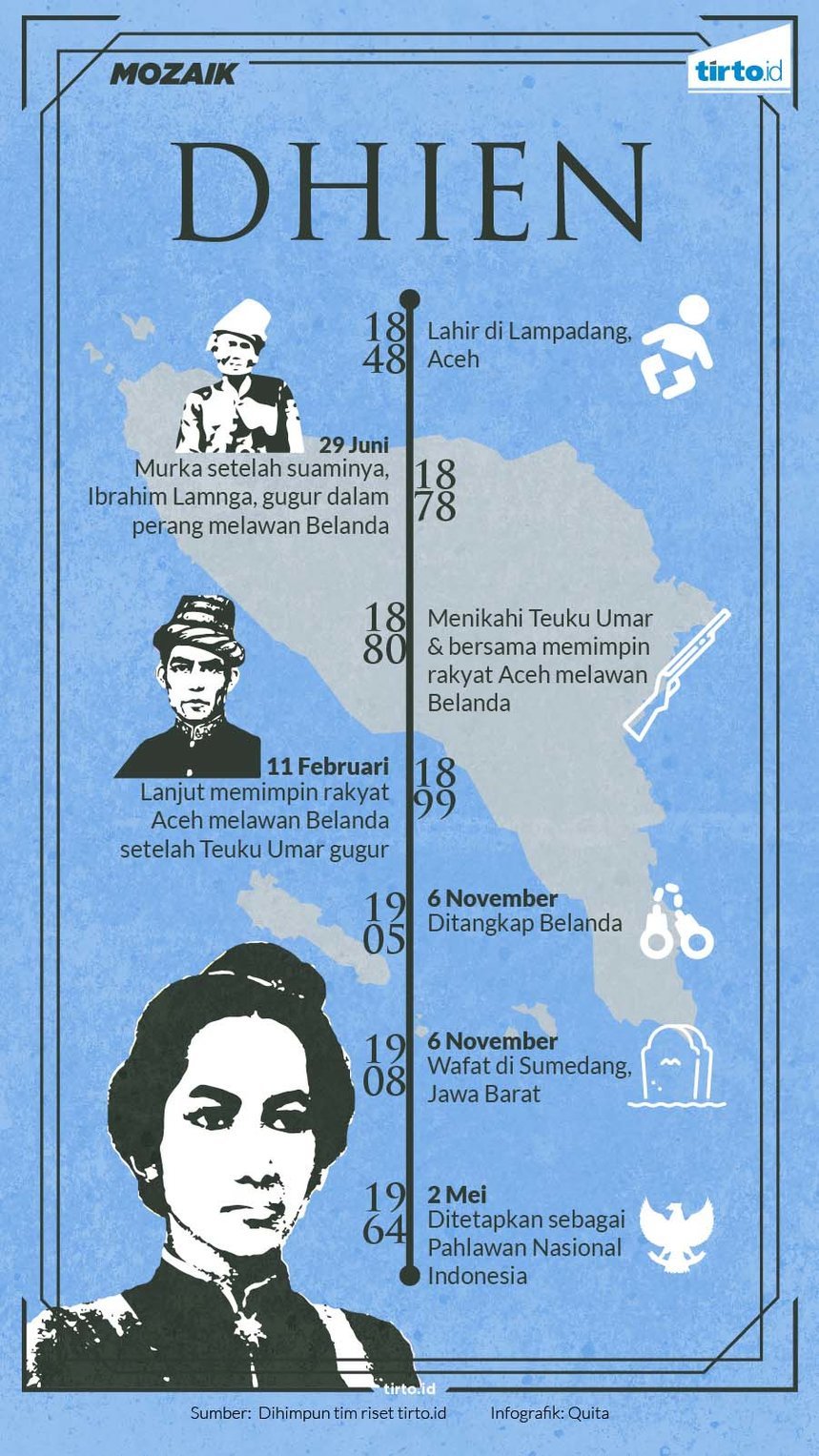

Setidaknya ada tiga fragmen dalam kehidupan Cut Nyak Dhien yang membuatnya sangat murka. Pertama ketika suaminya, Ibrahim Lamnga, bertempur melawan Belanda dan tewas pada 29 Juni 1878. Cut Nyak Dhien sangat sedih sekaligus marah karena ia tidak turut membantu suaminya dan justru ikut mengungsi ke tempat yang aman.

“Mengapa kau tinggalkan kami? Siapakah penggantimu untuk meneruskan perjuangan yang panjang ini?” ratapnya di sisi jasad sang suami yang terkulai bersimbah darah (Muchtaruddin Ibrahim, dkk., Cut Nyak Din, 1996).

Atas kematian Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dhien bersumpah bahwa suatu saat nanti ia pasti bisa menghancurkan dan mengusir Belanda dari bumi serambi Mekkah. Dengan menahan dendam, Cut Nyak Dhien berpesan kepada anaknya:

“Wahai anakku, turutlah jejak ayahmu, Teuku Ibrahim Lamnga. Sekarang ia tidak di rumah, tetapi janganlah engkau menyangka bahwa ayahmu sedang mengumpulkan kawan untuk kedatangan kafir, tetapi akan mengusirnya keluar dari tanah Aceh!” (Rusdi Sufi, Aceh Tanah Rencong, 2008).

Baca Juga: Pembantaian yang Dilakukan Belanda di Pedalaman Aceh

Tahun 1880, Cut Nyak Dhien menikah dengan Teuku Umar. Ia menerima lamaran itu lantaran telah berjanji akan menikahi laki-laki pertama yang membantunya balas dendam kematian Ibrahim Lamnga (Rosihan Anwar, Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia, 2004). Dan, Teuku Umar mengajak Cut Nyak Dhien bersama-sama memerangi Kaphe Ulanda alias Belanda Kafir.

Namun, kesedihan kembali berulang. Dengan segala cara dan dinamikanya dalam perlawanan terhadap Belanda, Teuku Umar akhirnya pun tewas. Ia gugur pada 11 Februari 1899 karena rencananya menyerang Belanda di Meulaboh diketahui oleh pihak musuh.

Inilah kemurkaan terbesar kedua Cut Nyak Dhien. Ketika anaknya dengan Teuku Umar, Cut Gambang, meratapi kematian sang ayah, Cut Nyak Dhien memeluknya dan berucap, “Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid!” (Lulofs, 2010).

Sepeninggal suaminya yang kedua, Cut Nyak Dhien memimpin garda paling depan perlawanan rakyat Aceh. Dengan tekad dan kekuatan yang tersisa, ia terus merepotkan Belanda. Hingga akhirnya, Belanda menangkapnya pada 6 November 1905 atas laporan orang kepercayaannya sendiri, dan itulah yang memantik murka ketiga Cut Nyak Dhien.

Pang La’ot: Antara Iba dan Khianat

“Demi Allah! Polim masih hidup! Bait hidup! Imam Longbata hidup! Sultan Daud hidup! Tuanku Hasyim hidup! Menantuku, Teuku Majet di Tiro masih hidup! Anakku Cut Gambang masih hidup! Ulama Tanah Abee hidup! Pang La’ot hidup! Kita semua masih hidup! Belum ada yang kalah! Umar memang telah Syahid! Marilah kita meneruskan pekerjaannya! Untuk Agama! Untuk kemerdekaan bangsa kita! Untuk Aceh! Allahu Akbar!”

Cut Nyak Dhien menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk terus mengangkat rencong melawan Belanda meskipun Teuku Umar telah tiada. Sepeninggal Umar, Cut Nyak Dhien jadi pemimpin dan dikelilingi oleh orang-orang tangguh yang sangat setia terhadapnya. Salah satu orang yang paling dipercaya Cut Nyak Dhien adalah Pang La’ot.

Namun, perjuangan melawan penjajah yang lebih unggul dari segi kekuatan ternyata semakin berat. Satu per satu panglima Aceh tewas dalam peperangan. Cut Nyak Dhien terpaksa menerapkan strategi gerilya, keluar masuk hutan, untuk merecoki Belanda, itu pun tidak jarang memakan korban nyawa di pihaknya.

Jumlah pasukannya pun kian berkurang, dari yang semula lebih dari 300 prajurit lama-kelamaan semakin habis, bahkan tinggal menyisakan beberapa orang saja pada 1905 (Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912, 1987).

Baca Juga: Ketika Serambi Mekkah Diperintah Para Sultanah

Pang La’ot dengan segenap totalitasnya senantiasa mendampingi perjuangan Cut Nyak Dhien dalam perjuangan yang disebutnya perang sabil itu. Namun, di sisi lain, ia mulai pesimis dengan kenyataan yang dilihatnya dari hari ke hari.

Kesehatan Cut Nyak Dhien memburuk, kondisinya semakin melemah, bahkan penglihatannya pun mulai rabun. Tidak banyak yang bisa dilakukan di pedalaman hutan Aceh untuk membantu Cut Nyak Dhien. Pang La’ot pun menawarkan supaya Cut Nyak Dhien mau bekerjasama dengan Belanda agar mendapatkan perawatan yang lebih baik.

“Takluk kepada kaphe (kafir)? Cis, najis! Semoga Allah menjauhkan perbuatan yang sehina itu dari diriku,” begitu jawaban Cut Nyak Dhien, menolak mentah-mentah usulan Pang La’ot.

Pang La’ot merenung, berpikir keras mencari jalan terbaik. Ia sangat hormat dan sayang kepada Cut Nyak Dhien, tidak tega melihat junjungannya itu semakin menderita karena sakit.

Akhirnya, dengan hati yang sangat berat, Pang La’ot secara diam-diam menemui komandan Belanda. Kepada Belanda, ia bersedia memberitahu di mana letak persembunyian pasukan Aceh yang tersisa. Namun, Pang La’ot memohon agar Cut Nyak Dhien diperlakukan dengan hormat, serta mendapatkan perawatan yang baik.

Ujung Perjuangan Cut Nyak Dhien

Belanda tentu saja setuju dengan tawaran tersebut. Awal November 1905, markas Cut Nyak Dhien diserbu. Korban pun berjatuhan dalam bentrokan tak seimbang yang berlangsung di bulan puasa itu. Beruntung, anak Cut Nyak Dhien, Cut Gambang, berhasil menyelamatkan diri.

Namun tidak demikian dengan Cut Nyak Dhien. Kondisi tubuhnya yang sangat lemah tidak memungkinkan untuk pergi apalagi melawan. Cut Nyak Dhien yang sadar adanya pengkhianat di antara orang-orangnya pun sadar bahwa inilah akhir perjuangannya.

Baca Juga: Melumpuhkan Teuku Umar hingga Cut Nyak Dhien di Bulan Puasa

Cut Nyak Dhien hanya duduk dalam diam sambil berdzikir pelan ketika kapten Belanda datang kepadanya. Si kapten meminta Cut Nyak Dhien menyerahkan diri secara baik-baik, namun tiada diacuhkannya.

Melihat itu, Pang La’ot turun tangan dan beringsut mendekat kepada Cut Nyak Dhien. Belum sempat merapat, Pang La’ot langsung tersentak dengan semburan murka wanita yang diagungkannya itu.

“Pengkhianat busuk! Lebih baik kasihani aku dengan menikamku mati,” tukas Cut Nyak Dhien (Lulofs, 2010).

Di bawah kawalan serdadu Belanda, Cut Nyak Dhien terpaksa menyerah kendati tentunya ia sangat tidak rela. “Ya Allah, Yang Maha Kuasa, mestikah Engkau melakukan ini atas diri saya? Menyerahkan saya ke tangan kaphe dalam bulan puasa ini?” sesalnya.

Cut Nyak Dhien kemudian dibawa ke Banda Aceh. Belanda pun memenuhi kesepakatan yang dijalin dengan Pang La’ot. Cut Nyak Dhien dirawat dengan intens hingga kondisinya mulai membaik.

Namun, Belanda masih saja khawatir apabila Cut Nyak Dhien kembali melawan, apalagi di berbagai tempat di pedalaman masih ada orang-orang lokal yang siap mengobarkan peperangan lagi. Dan itu bisa saja terjadi jika Cut Nyak Dhien memberikan perintah.

Baca Juga: Kejamnya Sultan Samudera Pasai dan Serbuan Majapahit

Maka, diputuskan bahwa Cut Nyak Dhien harus diasingkan ke luar Aceh. Sumedang, Jawa Barat, menjadi lokasi pilihannya. Hari-hari terakhir sang srikandi pun dihabiskan di tanah Sunda hingga ajal akhirnya menjemput Cut Nyak Dhien pada 6 November 1908, tepat dalam usia 60 tahun.

Tempat peristirahatan terakhir Cut Nyak Dhien baru ditemukan setelah Indonesia merdeka, yakni pada 1959. Pencarian makamnya di pedalaman Sumedang dilakukan atas permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan, berdasarkan data-data dari negeri Belanda. Tanggal 2 Mei 1964, Cut Nyak Dhien ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Penulis: Iswara N Raditya

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id