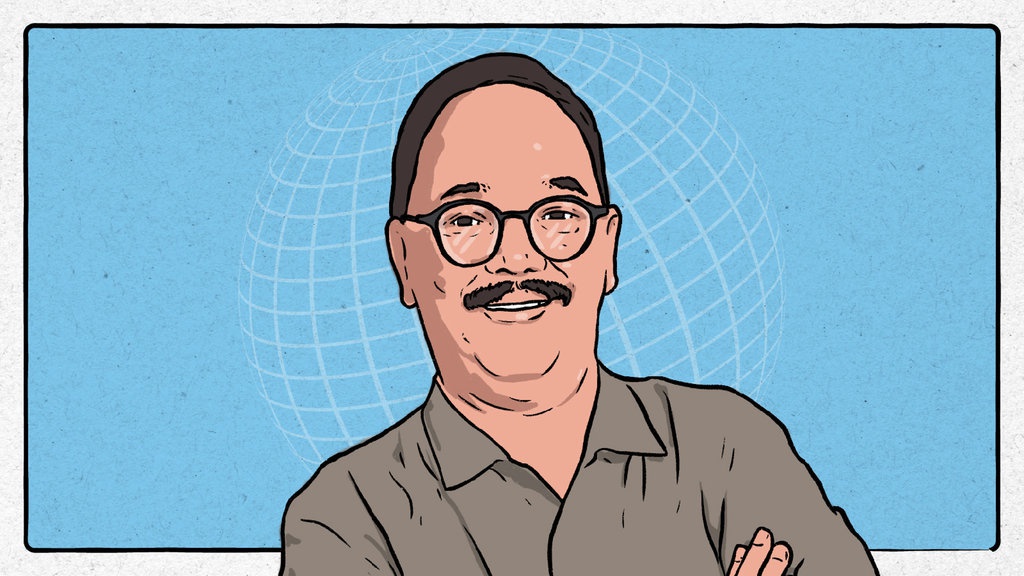

tirto.id - Bersama sejumlah sejarawan dari berbagai kampus dan komunitas di Indonesia, Andi Achdian menentang upaya pemerintah dalam menulis ulang sejarah. Dalam wawancara bersama Tirto pada Rabu, 28 Mei 2025, Andi menyebut penulisan ulang sejarah saat ini terkesan terburu-buru. Sebab, tenggat waktunya ditetapkan 17 Agustus 2025, tak lama dari saat ini, dan isinya dianggap tidak dibuka kepada publik.

Andi juga mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, juga melibatkan para pelaku dan penyintas sejarah dalam penulisan sejarah negara. Penyintas sejarah ini misalnya Ibu Sumarsih, yang anaknya menjadi korban kejadian Semanggi 1998, dan korban lain yang masih hidup. Dia mengingatkan, jika penulisan ulang sejarah menggunakan dana pajak, dan seluruh rakyat berhak ikut menilai sejarah yang akan ditulis ulang.

Menurutnya, negara yang maju dan memiliki nilai demokrasi yang baik harus berani untuk berdamai dengan masa lalu dan sejarahnya yang kelam, demi menjadi pelajaran bagi rakyatnya.

Berikut percakapan lengkap antara Tirto dan Andi Achdian.

Anda tergabung dalam salah satu gerakan, yaitu AKSI, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah dalam hal proyek penulisan ulang sejarah. Bisa dijelaskan mengapa Anda dan teman-teman AKSI mengkritik penulisan ulang sejarah tersebut?

Saya akan memberikan gambaran polemik ini. Pertama-tama, saya akan bilang, ini adalah blessing in disguise, ada polemiknya dalam berpikir tentang sejarah. Biasanya, kan, sejarah paling belakang dibicarakan. Sekarang, ada kesempatan untuk kita bicara sedikit mendalam, untuk banyak pihak, karena orang merasa bahwa ini hal yang sangat penting buat hidup mereka.

Bagi saya itu luar biasa. Artinya, masyarakat punya penilaian bahwa sejarah milik mereka itu penting. Lalu, mengapa kami menolak? Mengapa kami punya sikap untuk menolak? Jadi, ketika inisiatif penulisan sejarah ini muncul, sekitar bulan apa ya? Sebenarnya sudah lama, mungkin Januari dan sebagainya. Lalu, muncul di publik sekitar Maret-April, di situ disampaikan bahwa mereka akan menulis semacam sebuah official history, sejarah resmi.

Satu kata kunci: sejarah resmi. Itu akan mencakup periode yang sangat panjang, dari prasejarah sampai ke sekarang. Konteks kontemporer, yang paling pertama-tama mendapat perhatian dari kami, adalah konsep dari sejarah resmi itu sendiri. Seperti apa? Dan dalam pandangan saya, sebagai seorang sejarawan, yang namanya official history itu selalu punya konsep, itu konsep kuasa.

Konsep yang tidak netral. Anda bicara tentang sejarah resmi, artinya Anda adalah pemegang sahih dari sebuah pengetahuan yang legitimate. Nah itu yang membuat saya, saya nggak merasa genah. Teman-teman yang lain juga nggak merasa genah. Karena itu artinya, pertama, dia sangat arogan, dan kedua, juga dia menihilkan sejarah yang lain, menegasikan sejarah lain. Sehingga yang tersisa adalah satu yang tunggal itu ya.

Monotafsir yang kita khawatirkan. Jadi akan ada sebuah tafsir tunggal yang diberikan oleh negara, pemerintah terhadap sejarah kita. Dan itu yang membuat kita semua merasa perlu untuk mempersoalkannya. Kemudian beredar juga konsep dari Kemenbud saat itu. Dan kita lihat konsepnya betul sekali, bahwa di dua terakhir itu yang krusial.

Yang (bab) sembilan dan sepuluh. Jadi semua akan berasumsi bahwa namanya sejarah resmi selalu bilang, selalu mengglorifikasi negara, selalu mengglorifikasi kekuasaan. Biasanya begitu kan. Dan itu terbukti pada bab sembilan dan sepuluh itu. Dimana kalau misalnya Anda lihat, di bab sembilan, berbicara tentang Soeharto, periode-periode baru, yang semua ceritanya adalah cerita indah. Keberhasilan dalam membangun Indonesia dan sebagainya.

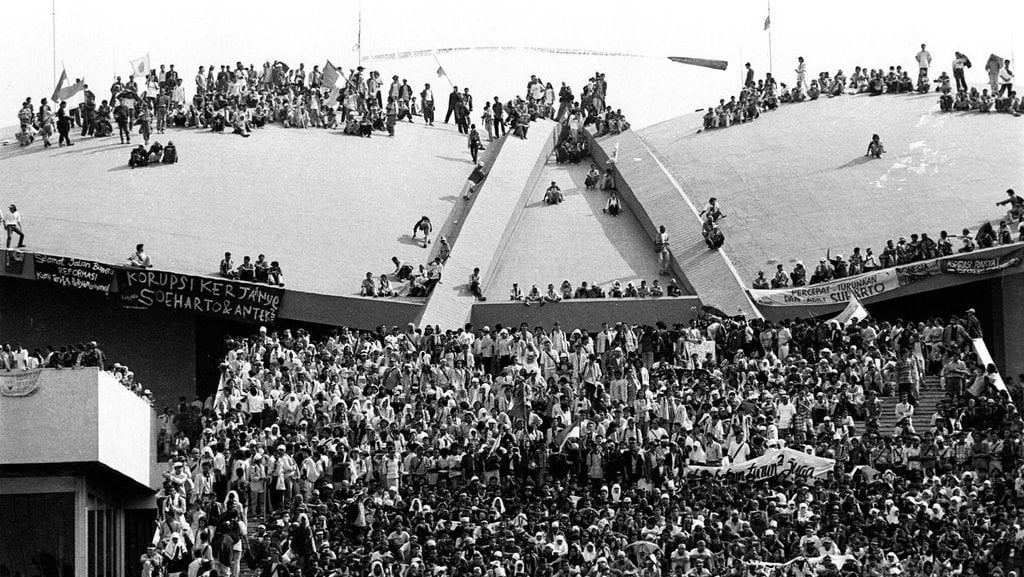

Dilanjutkan dengan reformasi. Bukan reformasi maksudnya. Periode selanjutnya yang terakhir yang bab sepuluh. Dia dimulai dari satu gambaran tentang bagaimana Habibie muncul sebagai presiden, dan terus sampai ke Jokowi sekarang ya. Kelihatan sekali bahwa ada yang miss di situ. Miss yang pertama adalah reformasi dimulai dari kepemimpinan pemerintahan Habibie.

Jadi, seolah-olah reformasi, inilah pandangan yang seeing like state ya, pandangan dari pemerintah, orang yang berkuasa gitu. Sejarah dilihat dari riwayat itu gitu. Dan saya kira menjadi bermasalah karena memang prolog yang menjadi dasar dari reformasi, enggak ada gitu loh. Saya yang hidup pada masa muda saya, saat itu merasakan seperti sia-sia juga, gitu kan. Marah kita juga. Marah dalam artian, ada apa? Gitu. Sehingga ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Tapi saya kira sangat sistematis.

Karena kalau sengaja, kalau tidak sengaja itu hanya muncul di satu bab. Tapi kalau kita kaitkan dengan jilid sebelumnya, nyambung, gitu kan. Yang ini glorifikasi negara itu glorifikasi kekuasaan itu begitu kuat di dalam struktur konsepnya ya, outline-nya.

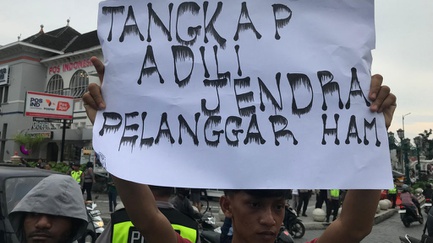

Sehingga ya kita sudah pasti ini bermasalah. Ini punya niat yang sangat spesifik mendelegitimasi reformasi gitu kan, tidak ada. Dan juga dia melupakan catatan tentang pelanggaran HAM.

Jadi dengan dia official, tanpa memasukkan apa yang sudah dipidatokan oleh Presiden Jokowi sendiri, awal Januari 2023, negara mengakui dan menyatakan menyesal, remorse, ya terhadap kekerasan pelanggaran HAM berat itu.

Jadi kalau ini keluar sebagai sebuah yang resmi, maka tutup buku yang itu. Selesai sudah cerita yang dimandatkan di dalam laporan PP HAM itu untuk membuat memorialisasinya, membuat catatan-catatan sejarah tentang itu, itu hilang.

Ada penggelapan sejarah tersendiri, gitu, ya Pak?

Pastinya, jadi ada yang kalau dalam istilahnya whitewashing, jadi pemutihan, jadi pengaburan dengan sejarah itu. Itu saya akan bilang itu sangat sistematis.

Oke Pak. Nah, terkait dengan proyek ini sendiri, kan terkesannya kayak kebut-kebutan ya. Sedangkan penulisan sejarah ini memiliki tenggat waktu sampai 17 Agustus 2025 mendatang. Kalau kita melihat, apakah ada negara lain yang memiliki jejak rekam penulisan ulang sejarah bangsanya, apakah lazim di demokrasi?

Kalau kita tinggal di Zimbabwe, di Kongo, Korea Utara itu lazim. Tapi kita kan enggak gitu ya, kita menolak gitu. Contoh, misalnya yang sangat khas, yang memiliki kesamaan hampir sama itu yang terjadi di Korea ya. Ketika Presiden Park, anaknya Park yang berkuasa, kemudian menyusun kembali sejarah 2015 itu, kemudian ditolak. Tapi tetap, karena dia berkuasa, tetap jadi, gitu, karya sejarahnya. Dan kemudian, baru ketika dia dimakzulkan sama Presiden berikutnya, dicabut itu ke sejarah.

Jadi ada pengalaman-pengalaman seperti itu yang muncul di berbagai negara, dan memang hasrat dibaliknya itu, ya hasrat untuk menyembunyikan sesuatu dan menampilkan sesuatu gitu ya. Yang namanya official kan ada yang ditampilkan dan apa yang tidak ditampilkan. Itu yang cukup jelas buat kita. Nanti kalau Anda lihat, katanya, kan, Pak Menteri berjanji nanti akan ada tulisannya. Oke kita lihat, kita baca semua. Apa yang tidak muncul di dalam tulisan itu? Untuk Anda bisa pahami bagaimana mindset yang dibangun di dalam penulisan sejarah itu.

Dalam konteks Indonesia, sudah disinggung mengenai kejadian yang meobatkan Orde Baru, dan akan berbeda, secara POV, yang seakan memulihkan kekuasaan. Kalau boleh tahu, tragedi apa saja yang penting untuk ditulis ulang, atau dibiarkan saja sebagai catatan sejarah Indonesia?

Tentang berbagai kasus, problem. Saya akan mulai dari uraian tentang apa yang disampaikan secara resmi oleh pemerintah sendiri kan. Yang dalam pidatonya Presiden Jokowi, awal Januari 2023. Bahwa ada 12 pelanggaran HAM. Mulai dari tahun 1965, Aceh, Papua, Petrus, dan beberapa kasus.

Sampai Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, disebutkan secara spesifik. Itu adalah hasil rekomendasi dari Komnas HAM, dan buku kajian dari PP HAM. Meskipun ada banyak kasus-kasus pelanggaran HAM lain, yang muncul di kalangan aktivis HAM, menjadi perhatian.

Tapi, yang terlihat di permukaan itu, hanya 12, saat itu ya. Oke lah, kita berangkat dari yang 12 itu. Jadi ini sebenarnya hal yang penting dan menjadi titik tolak buat kita semua ya untuk kita pelajari bahwa, kenapa kita melakukan itu, gitu kan.

Kenapa, misalnya, kita jangan sampai melupakan itu. Dan kemudian, kita menuliskan itu dari perspektif korban itu. Saya bertemu di Lampung, keluarga yang anaknya ya, dulu ayahnya masuk dalam peristiwa Talangsari dan dibilang subversif.

Jadi dalam cermin hidup dia, sejak dia muda itu, sejak dia masih SMP, dia hidup dalam bayang-bayang subversif itu. Jadi cap itu muncul. Dalam era reformasi itu, yang kemudian kita bongkar status kepada warga negara itu, yang kita ubah menjadi sebuah yang hal yang terbuka, dan menghilangkan trauma-trauma itu, menghilangkan stigma-stigma itu.

Jadi Anda bayangkan itu cuma satu. Lalu, ada keluarga-keluarga lain yang 1965, hidup dengan stigma, termasuk yang korban petrus juga gitu kan. Hidup dengan stigma. Jadi, sejak awal, kita mendapatkan warga negara yang hidup dengan belenggu sejarah, di dalam perjalanan hidup mereka. Tugas kita kan harusnya membebaskan.

Buku ini ingin mengunci lagi gitu loh. Ingin mengunci trauma itu lagi dengan menghilangkan itu. Itu yang saya kira bermasalah ya.

Ada banyak hal maksudnya peristiwa-peristiwa sejarah yang dimana itu melibatkan korban banyak sekali dan hingga saat ini belum terungkap juga gitu kan Pak. Siapa dalang di baliknya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri, gitu, apakah kurangnya upaya pemerintah sendiri untuk melakukan rekonsiliasi terhadap para korban, dari tragedi-tragedi sebelumnya, itu yang membuat Bapak juga semakin kritis gitu, menolak terkait dengan proyek dari pemerintah ini?

Ya sudah pasti bahwa ini hal menarik. Yang saya garis bawahi, kalau nggak salah, dari Partai Fraksi Demokrat, ya, Ibu Anita, yang menyampaikan bahwa kenapa kita nggak berangkat dari sebuah perspektif tentang rekonsiliasi dalam melihat sejarah. Kenapa harus menutupi gitu kan.

Saya kira itu satu penyataan yang baik dan sangat kuat di dalam perspektif ini gitu ya. Dan ini juga pertanyaan saya gitu loh. Dan juga mungkin juga harusnya menjadi satu dasar. Kenapa ini dihindari gitu, kan. Selalu dihindari, luka lama ini. Dan orang ingin cari selamat, menutupi perbuatannya, kejahatannya gitu kan.

Orang suka membuat pelesetan tentang ini. Orang kita nggak pernah move on gitu ya. Karena kita emang nggak pernah mau menyelesaikan itu, gitu. Kita mengubur sejarah itu. Jadi kenapa kita nggak move on ya? Karena kita takut gitu. Kita takut dengan itu.

Saya waktu itu ke Taiwan. Saya melihat museum yang dibuat museum HAM. Dan di dalam itu, ada penyiksaan yang dilakukan rezim gitu kan. Jadi dibuat sejarahnya. Bahwa rezim Kuomintang saat itu, melakukan yang namanya penyiksaan dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Dan itu dibuat sejarahnya, secara resmi, oleh negara. Jadi mereka bisa maju gitu loh. Kita kan nggak pernah mau gitu kan. Karena elit-elitnya terlalu, ya kita nggak pernah tuntas dalam melakukan satu transisi atau perubahan. Taiwan udah nggak ada soal dengan sejarah masa lalunya. Udah bisa move on. Kita nggak bisa, karena kita nggak pernah itu. Gus Dur sebenarnya pernah mencoba itu. Tapi kan berhenti di tengah jalan gitu ya.

Jadi saya kira, ketidakmampuan untuk melihat secara prinsipil masalah-masalah kita, itu yang membuat kita selalu dimainkan dalam ketidakpastian. Sampai sekarang ini, kita nggak akan pernah maju. Saya yakin 2045 hanya isapan jempol gitu kan. Karena nggak ada prinsip yang mengikat kita. Yang ada adalah cerita versi pemenang.

Dan kemampuan pemerintah untuk bisa menyelesaikan dari peristiwa sejarah itu sendiri. Yang selama ini hingga membuat Indonesia kurang bisa untuk maju. Karena luka lama atau sejarah dengan banyak korban di dalamnya, itu sendiri belum terselesaikan sampai saat ini, gitu ya Pak?

Jadi saya kira presiden yang berani ngomong itu kan Gus Dur ya. Baru satu itu. Kemudian kemarin sempat ada upaya rekonsiliasi dan sebagainya. Tapi gagal di tengah jalan. Semuanya batal di tengah jalan. Yang sangat disayangkan dalam sejarah kita ya.

Kalau dari segi hambatannya sendiri gitu, kalau Bapak melihatnya, itu faktor-faktor apa aja?

Ada secara struktural, secara politik kan ada masalah ya. Di dalam artian reformasi sendiri kan nggak tuntas ya. Jadi tidak bisa, waktu itu kan Jaksa Agung Marzuki Darusman mencoba mengadili Soeharto dan nggak bisa. Karena secara legal ada banyak hal gitu kan. Sakit lah apa lah yang membuat negara tidak pernah bisa mengadili Soeharto saat itu. Dan saat itu kemudian sampai akhirnya Soeharto meninggal ya.

Jadi apa ya, ya pada akhirnya struktur semacam itu yang terus sampai sekarang gitu kan. Kita nggak bicara tentang ekonomi, politik, yang lain dan sebagainya. Jadi secara struktural kita nggak berubah sebenarnya.

Nggak berubah dan kemudian secara perlahan pun kita seperti ditarik mundur ke belakang ya. Reformasi dilupakan, melalui buku itu. Jadi kalau kita baca ini, semacam menghapuskan, ada erosi demokratisasi. Makanya, yang di Korea Selatan itu jelas. Mereka menolak itu.

Mereka bilang secara eksplisit penulisan sejarah ulang versi rezim saat itu adalah erosi demokrasi. Kan akan mengubur semua harapan demokratisasi yang dilakukan oleh rakyat Korea. Maka Korea kan bisa maju.

Kita kan masih terus aja gitu. Masih terus berputar-putar di dalam hal yang dinegosiasikan. Dan itu yang jadi masalah, ya, dalam sejarah kita ya.

Berarti, seberapa penting sih Pak, yang namanya sejarah itu untuk bisa memastikan kemajuan dari negara itu sendiri gitu? Karena kalau tadi Bapak sampaikan kan, bahwa Indonesia itu sendiri ya selalu melupakan dari sisi sejarah yang terjadi. Apalagi yang itu menimbulkan banyak luka terhadap orang-orang yang katakanlah berlainan gitu kan dengan ideologi pemerintah itu sendiri yang terlalu berkuasa gitu?

Ya kesadaran sejarah ini kan penting ya untuk melihat, kita akan membuat roadmap seperti apa ke depan, gitu kan. Tanpa sejarah kita gak tau apa-apa gitu loh. Kan seperti orang bisa menjelaskan kenapa misalnya ke sekarang kita dipaksa untuk mencium pantatnya Trump gitu kan. Trump bilang, kiss my ass.

Kok negara saya bisa ditempatkan dalam seperti ini gitu. Padahal dulu ada sebuah proses dimana kita bilang go to hell with your aid, gitu kan. Jadi sekarang kita harus nyium pantat orang dulu gitu loh sebagai bangsa.

Apa yang terjadi, gitu? Dan itu kan yang perlu dipelajari dan apa yang salah di dalam proses itu. Itulah itu yang saya kira mengapa pembelajaran sejarah penting gitu loh.

Berarti kalau dari sisi urgensi sendiri alih-alih pemerintah itu fokus untuk membuat proyek ini berjalan dengan lancar gitu. Sebetulnya bisa dikatakan lebih penting proses rekonsiliasi dulu gitu ya Pak? Atau seperti apa mungkin?

Ya saya kira, perlulah gitu. Perlulah artinya, sekali dalam hidup gitu, membuat hal yang baru buat masa depan. Karena kalau gak pernah kita tuntaskan sejarah kita, gak pernah bikin yang baru. Jerman melakukannya, stop masuk penjara gitu kan. Lalu keadilan transisional kan terjadi. Amerika Latin terjadi, junta begitu ya.

Mereka baru bisa. Kalau kita kan gak bisa. Semuanya gak bisa, jadi gak ada kebaruan yang munculkan dalam politik kita. Orang itu-itu lagi gitu, keluarga-keluarga itu lagi yang muncul dalam politik. Dan ya, gak akan tercipta kebaruan, kalau Anda gak mengatasi jeratan sejarah masa lalu itu gitu.

Aku ingin balik lagi terkait dengan yang proyek pemerintah itu secara dari segi prosedurnya mungkin ya. Nah kan, sampai sekarang, itu masih digarap gitu kan Pak, terkait dengan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Bahkan dibentuk tim khusus gitu ya, untuk menuliskan hal itu. Nah, kalau dari teman-teman sejarawan sendiri, apakah mendapatkan informasi gitu mengenai keterbukaan untuk berdialog, dan lain sebagainya, bareng pemerintah, menuliskan sejarah tersebut?

Saya sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Kan, kalau kami tidak masuk ke DPR, kalau kami tidak maju ke Komisi X, mereka tenang-tenang aja tuh. Gitu kan? Gak akan ngajak-ngajak, gak akan ngebuka. Sekarang kan sibuk setelah kami ke Komisi 10, mereka sowan tuh. Wah sosialisasi ke NU. Kalau kami gak begitu, anteng ya.

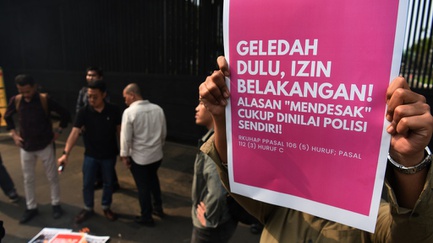

Jadi, dari proses itu, kita bisa kelihatan bahwa, mengapa makanya demokratisasi itu membutuhkan warga yang sadar, ya, harus, kita gak boleh diam. Karena kalau gak ada gitu, ya yang namanya kekuasaan akan senang. Senang untuk melakukan secara diam-diam semuanya.

Kita dibilang sesat lah, dibilang radikal lah gitu kan. Oleh pejabat publik, yang saya kira dia kan menghidupkan namanya stigma eliminasi, gitu loh. Kamu radikal, minggir. Kamu sesat, minggir. Kan gitu. Dalam kode linguistik yang dia gunakan.

Ya menteriny,a minta maaf, tapi bahwa sadarnya itu ada gitu di dalam kepala. Jadi kita harus hati-hati terhadap mekanisme seperti itu. Kalau dibiarkan, keterbukaannya itu tidak ada. Maka kita, warga sendirilah yang harus minta, mendesak untuk membukanya.

Berarti harapannya ada di masyarakat itu sendiri sebetulnya untuk mendesak?

Iya kan, dengan sekarang kan baru, tuh, orang mulai dan mereka akhirnya kan terpaksa harus buka gitu, dan menterinya udah janji. Kita akan ada uji publik, diskusikan, gitu.

Sebelumnya gak, sabodo teuing, gitu kan. Maka kalau kita dibilang nyinyir, ya gak apa-apa, gitu. Saya menggunakan hak konstitusional sebagai warga negara untuk mempertanyakan hal ini. Dan itu sah.

Dan kalau misalkan dari sisi mereka itu sendiri, juga membuka akhirnya untuk berdialog dengan banyak orang, gitu kan. Termasuk dari teman-teman, misalkan sejarawan itu sendiri gitu. Apakah itu cukup bisa meyakinkan bahwa proyek ini akan berjalan secara independen ? Atau memang karena dari sisi dasarnya tersendiri kita tidak membutuhkan sejarah resmi, pengulangan yang ditulis oleh pemerintah gitu?

Nah itu ya, kita juga gak tau ya, berandai gitu kan. Jadi bukan kita berandai, berandai bahwa misalnya mereka mengajak keluarga korban, Bu Sumarsih itu, siapa yang Semanggi ya, yang puteranya meninggal karena tembak dan sebagainya. Atau orang-orang yang diculik menjadi bagian dari sebuah proses penulisan.

Saya sangat mendukung kalau itu terjadi. Saya gak tau, tapi menurut saya gak akan terjadi. Sampai sejauh ini belum kelihatan ya, Pak Hilal, ya? Belum kelihatan.

Karena pendekatannya teknokratis ya, pendekatannya metodologi sejarah dan sebagainya. Ya okelah, kalau katakan metodologi sejarah adalah ketika kita menulis dan menyusunnya gitu. Tapi ketika Anda menginterpretasikan dan sebagainya juga, ada banyak hal yang harus Anda pikirkan gitu ya, untuk melihat sejarah itu.

Karena pemilik sejarah, sekali lagi, kan, masyarakat. Mereka yang mengalami, kita hanya menulis. Jangan sampai mereka dibunuh dua kali gitu. Dari tulisan kita kan. Bahkan yang mati pun dikalahkan oleh tulisan ini. Itu yang menjadi keprihatinan kita.

Maka akan sangat senang kalau misalnya keluarga Sumarsih itu, Bu Sumarsih juga menjadi bagian melihat, kasih kesempatan dia untuk me-review tulisan tentang reformasi. Saya sangat senang sekali.

Tapi kalau misalnya melihat dari sisi pemerintah sekarang, ini gitu ya Pak?

Enggak tahu. Alasannya kan kita ada 100 sejarawan, profesor dan sebagainya. Cukup gitu lah sebagai metodologi. Apa namanya, Anda bisa menulis gitu kan. Tapi Anda kan menulis sebuah, katakanlah sebuah sejarah yang melibatkan banyak orang. Pemerintah. Kalau itu duitnya Pak Menteri silakan. Mau nulis apapun silahkan. Tapi kan ini duit kita. Udah minta-minta gitu kan, naikin pajak rakyatnya.

Terus tiba-tiba mereka awalnya nggak mau peduli. Karena ini kan dana publik yang mereka pakai untuk menulis ini. Dan ini menyangkut dari sejarah rakyat itu sendiri, seperti apa, gitu kan.

Iya, makanya punya hak itu yang namanya Bu Sumarsih bilang, saya nggak suka tulisan Anda. Karena itu duit dia juga gitu dipakai untuk nulis ini. Selain dibaliknya ada peristiwa penting tersendiri.

Selain ada peristiwa-peristiwa yang diperhatikan. Jadi kecuali kalau mereka pakai dana sendiri, katakanlah gitu ya. Silakan, haknya, gitulah, haknya Pak Menteri, haknya para sejarawan itu.

Kalau mereka pakai dana privat, tapi ini kan dana publik. Maka gitu loh, maka harus ada hak yang namanya saya untuk bertanya. Yang namanya siapa keluarga korban di Tanjung Priok, di Aceh, untuk bertanya. Saya pengen tahu, Anda menulis seperti apa gitu. Dan saya tidak suka dan bisa punya hak untuk bilang tulisan Anda salah. Karena Anda pakai uang saya untuk nulis ini gitu kan. Gitu posisinya.

Artinya, dari teman-teman aksi itu sendiri, nggak saat ini juga belum mendapatkan maksudnya keterbukaan informasi mengenai hal tersebut juga ya Pak?

Ya sejauh ini belum, kan baru janji dibuka dan sebagainya. Mereka selesaikan, ya kita tunggu aja selesai dulu tulisannya. Silakan tulis, silakan. Bagi saya itu juga bagus kan, kalau ada tertulis, maka sudah fix gitu kan apa yang sudah mereka pikirkan. Kita lihat, kita lihat dan yang menguji ya bukan hanya sejarawan dong.

Kan ini pakai duit rakyat ya. Ya rakyatnya doang gitu kan. Bu Sumarsih baca, siapa lagi keluarga korban payung hitam, gitu kan, baca. Yang setiap hari, setiap minggu aksi Kamisan gitu kan. Aksi kamisan baca gitu kan.

Setuju nggak? Kan punya hak. Dan itu kan menjadi miris gitu kalau misalkan mereka tidak dilibatkan gitu ya Pak. Iya kan kalau dengan sejarawan seperti saya, ya problemnya kan cuma metodologi doang gitu kan. Saya juga soal metodologi selesailah gitu ya. Nggak penting juga gitu buat saya untuk perdebatan di antara sejarawan. Ini gitu loh dengan kelompok-kelompok ini silakan bicara.

Yang terdampak dari peristiwa-peristiwa tersebut ya Pak. Yang dirinya ada di dalam peristiwa sejarah itu dan dinilai oleh orang lain dengan cara tertentu gitu kan. Silakan, silakan review. Nggak usah saya gitu, nggak usah sejarawan, ngapain gitu loh. Karena dari segi waktu aja ya nggak memadai gitu kan. Sebetulnya ya Pak.

Sebetulnya nggak memadai. Mana ada sejarah nasional ditulis dalam 7 bulan, 7 bulan juga. Anda bayangkan kan proses birokrasinya kan. Menginapnyaa kapan, kumpulnya kapan dan sebagainya. Itu bagi saya nggak apa namanya, nggak ada gitu loh ya. 3 tahun okelah, gitu kan.

Bikin disertasi aja 3 tahun jadi 1 buku. Ini 10 jilid kan dengan pikiran yang banyak. Yang saya kira, saya kalau kementerian bilang, oh kita 3 tahun serius nih gitu loh. Kalau saya kan ini nggak serius. Ada sesuatu yang mereka kejar. Kalau berarti ada maksud tersendiri dibalik semua itu.

Kita nggak tahu gitu loh kenapa harus 17 Agustus gitu kan. Ada target apa gitu. Hadiahnya untuk siapa gitu kan. Itu yang orang bertanya. Padahal yang namanya sejarah kan nggak main-main juga gitu kan. Makanya kan Anda menyusun sejarah nasional 7 tahun ini Indonesia banget gitu loh.

Ya kan kita selalu menggampangkan gitu prosesnya ya. Sebuah proses yang semuanya lah gitu. Dan akhirnya ya kita kacau balau.

Aku pengen tanya terkait dengan ini sih Pak. Dari segi metodologinya tersendiri gitu ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman sejarah yang terjadi di Indonesia gitu. Seberapa penting sih sensitivitas itu ada gitu? Karena lagi-lagi gitu kan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan adanya proyek ini dan itu berjalan dengan cepat gitu kan. Tanpa melibatkan suara publik. Meskipun mereka akan melibatkan dari teman-teman yang mengalami, ada di dalam peristiwa tersebut gitu. Tapi kalau dari segi sensitivitas itu sendiri seperti apa sih Pak, sebetulnya?

Saya nggak ngelihat itu ada sebuah sensitivitas yang menjadi norma umum, dalam kehidupan masyarakat demokratis ya. Jadi sejarawan misalnya bekerja, dia akan membebaskan masa lalu dari kuncinya, sehingga kita tahu gitu kan apa yang terjadi pada masa lalu. Dan masa lalu yang terkubur itu dibebaskan oleh kerja sejarawan masa kini. Ketika saya misalnya melihat ada masalah ras, kelas, dan bangsa di dalam kehidupan masyarakat kolonial.

Saya membebaskan itu gitu ya. Jadi sejarah bukan sebuah linear gitu prosesnya. Tapi ketika kita berhubungan dengan satu masalah kesejarahan, tentu kita berhubungan dengan masalah banyak hal tentang kehidupan manusia kan.

Banyak hal di situ yang kita membuka itu. Membuka kunci dari belenggu-belenggu masa lalu sehingga dia terbuka. Apakah yang ada sekarang begitu? Saya kira nggak juga ya.

Karena skemanya saya kira kalau dari konsepnya itu udah template gitu kan. Template yang sangat umum.

Sehingga kan pertanyaannya, kebaruannya dimana gitu. Anda memberikan sumbangan apa? Kalau hanya kumpulkan, membuat kompilasi dari sini, dari sana gitu kan. Sayang gitu mubadzir gitu kan. Untuk apa kita membuat itu.

Jadi ya nggak ada totalitas gitu. Untuk secara metodologis mau bercerita tentang sesuatu. Misalnya tentang masyarakat Indonesia sekarang dengan tantangan di global ke depan gitu kan.

Bagaimana konstruksi sejarahnya dibuat gitu kan. Tahun 1957 kita punya masalah itu. 1957 itu bagaimana menulis sejarah nasional. Ada perdebatan gitu para sejarawan kumpul dan memang ada perdebatan. Ada perdebatan sebelum kemudian nanti ada karyanya.

Ini kan nggak ada perdebatan gitu kan. Nggak ada perdebatan. Bisa bayangkan misalnya saat itu Soedjatmoko berdebat dengan Muhammad Yamin gitu kan. Dan mengingatkan bahwa jangan sampai ada hasrat otoritarian ini muncul di dalam penulisan sejarah nasional.

Kan udah diingatkan juga oleh Soedjatmoko saat itu. Dan kualitas perdebatan itu kan nggak ada. Semuanya ngomongnya hal yang penting itu nggak pernah ditaruh di meja dan publik melihat.

Nggak pernah. Kalau kecuali kan Pak Menteri bilang 350 tahun gitu kan. Menamai, memberikan atau mengeliminir bias kolonial gitu kan. Yang seperti apa bias kolonialnya? Kan kita juga nggak tahu. Jangan-jangan kan sebenarnya dalam studi dekolonisasi sendiri kan, menggunakan arsip kolonial aja, udah menjadi bias kolonial gitu. Apakah Anda melakukan itu secara metodologis? Anda menggunakan sumber lain? Gitu kan misalnya.

Saya tidak menggunakan arsip-arsip Belanda, saya menggunakan misalnya naskah-naskah kuno dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke. Anda mendekolonisasi metodologi dan pengetahuan sejarah. Tapi kalau cuma berangkat lagi ke arsip, ya sebenarnya Anda cuma mengulang cerita lama.

350 tahun Indonesia nggak dijajah. Dijajah Belanda gitu kan. Itu yang digembar-gembarkan oleh Pak Menteri. Zaman saya kuliah 20-30 tahun lalu udah dibicarakan gitu. Nggak ada yang baru disitu. Berkutat disitu-situ aja gitu.

Nggak ada yang baru. Jadi apanya yang baru gitu kan. Dan apa namanya, apa lagi yang baru.

Misalnya temuan-temuan arkeologis gitu, yang di bab satu tentang lukisan gua dan sebagainya. Itu koleksi tambahan dan ada orang yang menulis itu dengan jauh lebih baik dibanding [pemerintah].

Jangan sampai yang di luar jauh lebih baik dibanding buku ini gitu kan. Jadi nggak ada kontribusinya. Kecuali makanya kalau menempatkan tulisan itu dalam sebuah misalnya menulis sejarah nasional itu memang perlu kesepakatan sih dan itu nggak mudah. Yang menulis sejarah nasional selalu nggak mudah.

Di negara-negara demokratis pun panjang gitu ceritanya. Di Australia misalnya kan. Ada Aborigin disitu dan sebagainya. Ada proses politik yang panjang. Ada proses ya obrolan tersendiri gitu yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Jadi nggak bisa birokrat bilang tujuh bulan selesai.

Simsalabim gitu loh. Udah kayak skripsi aja itu. Skripsi mungkin jauh lebih baik.

Tapi maksud saya nggak mudah menulis sejarah nasional itu. Ada proses yang harus Anda lalui dan nggak bisa potong kompas. Dan Rp9 miliar itu kan masih sedikit sebenarnya. Kalau Anda bilang ini nasional ya. Gitu kan. Karena saya membayangkan kompleksitasnya masalah Indonesia gitu.

Nggak mungkin dalam waktu singkat. Maka ketika mereka bilang, ini serius nggak? Saya pikir juga bukan itu yang dikejar. Tujuannya bukan itu.

Ada potensi seperti itu gitu ya Pak. Nah dari sisi dampak tersendiri gitu Pak, untuk publik, masyarakat Indonesia ke depannya, selain dari, ya tadi bisa dilihat gitu ketika kita melupakan sejarah kita sendiri gitu kan. Bagaimana negara ini dibangun, dibentuk, dan pemerintahnya seperti apa di dalamnya gitu kan. Secara detail apa dampak bagi kehidupan masyarakat?

Artinya saya kira ini juga gini. Saya akan mulai. Ini berangkatnya juga dari asumsi yang salah. Yang selalu mengatakan bahwa anak-anak muda ini mendapatkan sumber sejarah yang sesat gitu. Mereka takut kesesatan itu ada di dalam pikiran anak muda. Itu titik tolaknya. Seringkali digunakan sebagai alasan untuk menyusun kembali yang namanya sejarah sebagai pewarisan.

Tapi yang mereka nggak kaji juga sekarang sumber-sumber pengetahuan sejarah yang digunakan oleh anak muda seperti apa sekarang. Misalnya mereka menggunakan podcast, mereka mengakses dunia digital, mereka mengakses pertemuan-pertemuan langsung dalam percakapan. Dan mereka tidak mau lagi melihat sejarah dalam kemasan birokratis gitu kan. Membosankan. Kan ada belajar PSBB gitu kan.

Yang selalu melihat aktor-aktor negara ada di dalam situ. Kan anak-anak juga sekarang yang muda mungkin ingin melihat mereka dalam diri, pandangan diri mereka di dalam proses sejarah itu seperti apa gitu. Itu yang saya kira asumsi itu yang kita nggak pelajari, sehingga kita nggak memberikan obat yang tepat untuk kalau kita khawatir bahwa mereka melupakan sejarah.

Yang saya kira saya nggak melihat ada mereka melupakan itu. Mereka jenuh kok bosan dengan ada yang ditawarkan karena sifatnya seremonial gitu kan. Apalagi sloganistik, verbal, dan lain sebagainya.

Tapi kalau Anda kasih misalnya cerita, semacam monolognya yang dibuat Happy Salma tentang Nyai Ontosoroh. Kan ada yang dihidupkan di dalam sejarah itu. Anda bisa berpikir ada kemampuan imajinatif yang berimajinasi yang dibangkitkan dari pengetahuan kesejarahan.

Dan cerita sejarah itu bisa diaktualisasikan lewat berbagai macam hal gitu ya Pak?

Dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan itu yang nggak muncul gitu. Jadi para pejabat kita hanya berpikir anak muda kurang pengetahuan sejarah maka kita berikan tapi mereka nggak sadar. Mereka juga kurang pengetahuannya gitu tentang kehidupan. Itu yang harus kita sama-sama belajar lah. Saya juga kadang-kadang jengkel juga dengan mahasiswa saya, yang kadang-kadang ada seenaknya lah.

Tapi saya juga coba paham apa sih dunia mereka yang baru gitu. Ketika saya bertanya tentang misalnya keterbukaan, mereka bilang, atau independensi diri, mereka bilang, kita bisa dalam blockchain gitu kan. Ya betul lah dalam arti logika masa kini gitu yang tidak, yang berbeda dengan zaman saya gitu.

Jadi saya kira ada dunia yang berbeda dan itu yang perlu kita pelajari. Nggak perlu memaksakan versi top down seperti ini gitu. Udah ketinggalan zaman dan media-media, pikirkan media-media yang baru.

Film, apa lagi. Dan macam-macam lah. Banyak sebetulnya versi-versi yang bisa disuguhkan gitu ya. Jadikan anak-anak muda itu sebagai subjek gitu kan. Coba suruh mereka membangun sebuah narasi sejarah yang saya kira akan jauh lebih menarik gitu. Lebih beragam gitu.

Cerita-cerita yang beragam dari ujung timur ke ujung barat, gitu kan. Jadi apa yang keluar itu justru saya mengharapkan itu gitu. Justru saya mengharapkan sebuah sejarah yang baru yang nggak pernah kan.

Ada teman saya yang melihat Indonesia Timur dari kerang gitu kan. Hal-hal baru gitu loh yang nggak perlu diformalkan di dalam teknobirokratik rezim gitu. Berarti nggak muluk-muluk bahwa sejarah itu harus selalu ditulis ulang gitu kan.

Ada banyak medium yang bisa Anda gunakan. Apalagi sekarang kan maksudnya banyak sekali ruang-ruang yang bisa dilakukan gitu kan. Diaktualisasikan oleh teman-teman muda.

Dari pemerintah sendiri kalau misalnya mau juga bisa mencoba. Banyak komunitasnya kan di berbagai tempat yang ada anak-anak, ada orang yang secara tekun menyimpan arsip gitu kan. Mereka mengumpulkan sendiri arsip.

Itu jauh lebih berarti gitu dalam tindakannya. Jadi saya nggak percaya dengan asumsi-asumsi bahwa anak-anak muda kita akan tersesat dan meninggalkan sejarah. Saya nggak yakin dengan argumen itu.

Tapi kalau semisal itu jadinya ditulis dan tadi juga Bapak menyampaikan bahwa di negara-negara lain seperti Australia gitu kan. Kemudian Taiwan itu sendiri, juga menceritakan kembali tentang sejarahnya, dan itu membuat mereka maju gitu untuk ke depan gitu kan. Lalu idealnya kalau Indonesia mau menulis ulang sejarah seperti apa?

Iya betul. Dan pertama saya akan tidak tahu formatnya seperti apa gitu ya. Dan bukan generasi-generasi ini gitu. Maksud saya gini. Generasi saya punya bias. Saya punya bias, saya punya hasrat, misalnya untuk mempertahankan ingatan tentang reformasi, ingatan tentang demokratisasi dalam era analog.

Anda hidup dalam era digital. Yang jauh berbeda dengan saya tentang apa yang Anda persepsikan tentang kehidupan demokratis. Apa itu keadilan gitu kan. Dan atau apakah bagaimana kita bersuara stand up against injustice gitu ya. Pasti punya perspektif yang berbeda.

Maka tidak ada resep untuk generasi yang akan datang seperti apa. Yang bisa kita siapkan adalah perangkat-perangkatnya. Ya ini, menulis sejarah itu pengetahuannya ada seperti ini ABC gitu ya. Lalu bagaimana sebuah sejarah ditulis, ada historiografi gitu, yang dipelajari.

Itu saja gitu. Tapi bagaimana dia ditulis itu adalah prioritas atau haknya generasi selanjutnya. Maka ada Pameo, kan, setiap generasi menulis sejarahnya sendiri gitu. Makanya saya ingin generasinya Sartono menulis sejarah dalam konsep nation building. Yang utama adalah bagaimana terbentuknya kesadaran kebangsaan. Generasi saya, saya ingin menulis sejarah yang orang menghargai hak. Menghargai hak-hak demokratis. Itu gak ada di dalam ceritanya narasinya generasi Sartono. Mereka baru bagaimana mereka membangun sebuah negara bangsa.

Jadi mereka adalah nation. Nah nanti setelah ini saya gak tahu 30 tahun ke depan ada generasi baru yang berpikir bahwa mungkin ada imajinasi baru yang penting dikembangkan gitu ya. Dan itu biasanya akan menang gitu kan.

Kekuatan sebuah generasi ya pasti akan menang untuk memberikan tafsir yang baru. Kalau dulu kan generasi misalnya gini. Dulu generasi saya selalu dianggap generasinya MTV.

Unreliable lah gak bisa dipercaya, pemalas, slengean, lain sebagainya, gitu loh. Stigmanya seperti itu, dibangun oleh generasi di ayah kakek saya kan.

Tapi kan kita yang bilang bahwa Anda memberikan hadiah buat pejabat itu penyuapan. Kita yang memberikan sebuah sistem yang lebih baik dalam kehidupan publik. Jauh lebih baik dibanding orang tua kita.

Bagaimana cara memberi keleluasaan kepada suatu generasi untuk membaca atau menulis sejarah mereka sendiri? Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Percayalah pada generasi yang sedang tumbuh dan berkembang ya. Dan percayalah pada warga negara yang ada. Pemerintah tugasnya memfasilitasi itu. Coba berikan kesempatan mereka berkarya gitu. Menarsirkan sejarah dalam sudut pandang mereka gitu kan. Berikan, fasilitasi itu.

Sebenarnya kan ada mekanisme yang sudah dikembangkan di kementerian ya. Ada dana Indonesiana, yang misalnya memberikan kesempatan kepada orang dari berbagai tempat dari seluruh Indonesia untuk membuat berkarya dalam banyak hal. Dan saya kira itu yang jauh lebih berguna, dibanding Anda curiga, Anda takut generasi yang akan datang lupa pada sejarahnya gitu ya.

Tapi enggak kok, Anda bisa melihat ekspresi-ekspresi baru yang akan lahir. Maka poinnya adalah percaya pada mereka gitu. Berikan kepercayaan pada mereka untuk berkarya. Dan fasilitasi. Apa yang bisa difasilitasi pemerintah? Dana publik itu gitu kan. Mereka kan punya dana publik. Nah, iya okelah ini, bikin prioritas-prioritas.

Penulis: Irfan Amin

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id