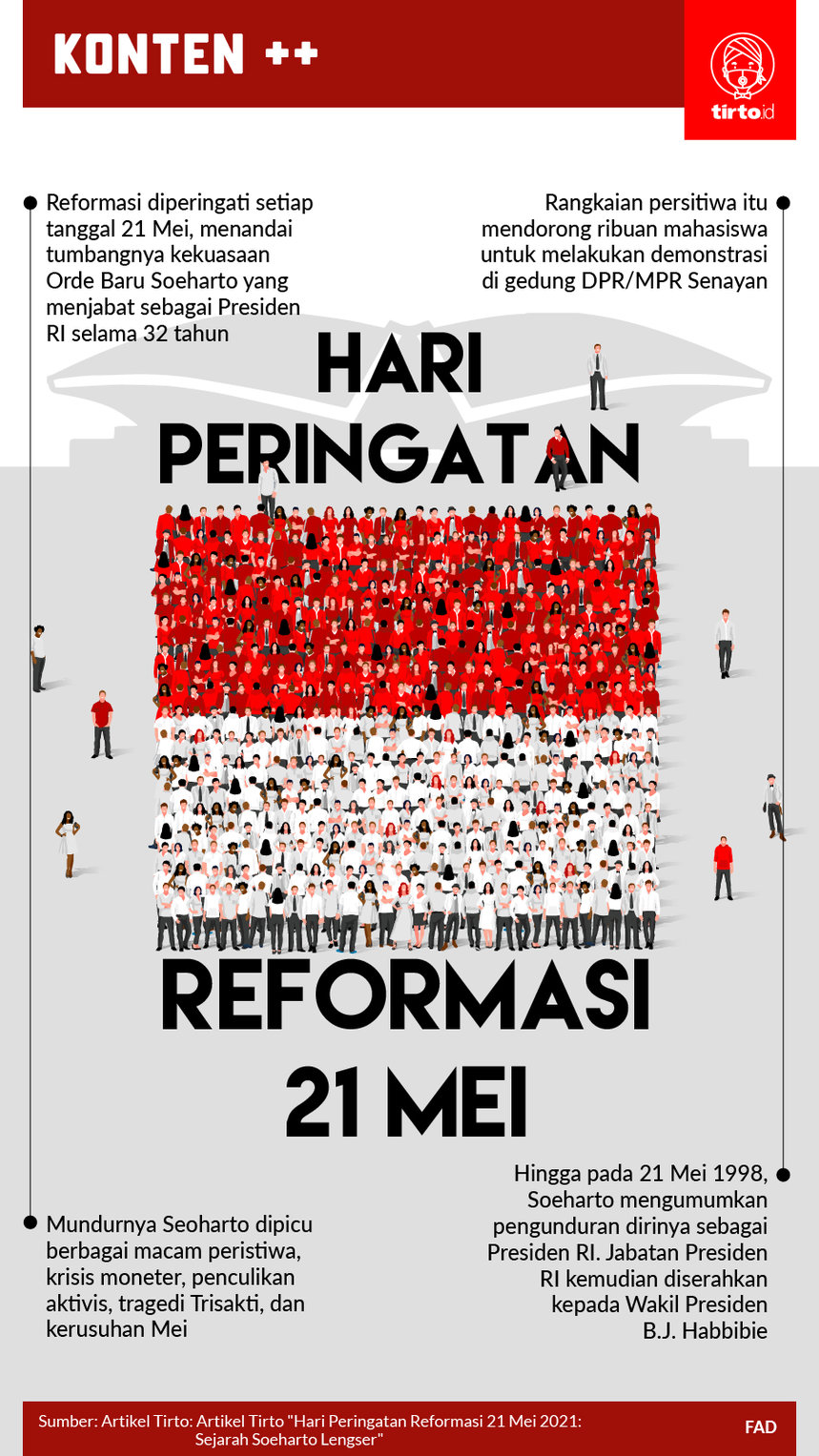

tirto.id - Tepat hari ini, Rabu (21/5/2025), sudah 27 tahun reformasi lahir dari perjuangan dan darah. Reformasi hadir membawa angin perubahan setelah Indonesia dikungkung kediktatoran era Orde Baru. Sendi-sendi bernegara bergerak lebih demokratis dan menimbang hak-hak sipil.

Sesudah 21 Mei 1998 yang ditandai lengsernya Presiden Soeharto, negeri ini berbenah dari mala dan trauma. Tampak menjanjikan di awal usai berbenah dari militerisme, krisis moneter dan kegaduhan politik. Transisi pemerintahan di era Presiden B.J. Habibie setidaknya mulai menebar bibit kebebasan pers dan merancang pemilihan umum yang lebih demokratis.

Semakin terlihat terang ketika di era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dengan dipretelinya peran-peran militer di ranah sipil dan politik. Segera di kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, dibidani amandemen UUD 1945 yang menata prinsip checks and balances trias politika. Hak-hak sipil kian diperkuat lewat amandemen konstitusi ini.

Namun setelah itu, semangat reformasi seakan-akan seperti bohlam yang mulai kehilangan daya. Redup-redup semangat supremasi sipil menjadi penyakit khas negara yang lepas dari cengkraman diktator. Reformasi perlahan jalan di tempat. Terutama, ketika mandat reformasi itu sendiri mulai ditinggalkan secara halus.

Hal itu ditandai dengan menyeruaknya bibit pragmatisme dan haus kekuasaan partai-partai politik. Menjamurnya parpol sebagai anak dari reformasi sendiri tak berhasil dimanfaatkan dengan baik dalam mengedepankan kepentingan-kepentingan rakyat di atas urusan pribadi dan kelompok. Alhasil, muncul pejabat-pejabat bermental korup dan kaki tangan oligarki.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus-kasus korupsi yang menjerat politisi dan pejabat di lingkar pemerintahan menjadi bukti terabaikannya hak-hak rakyat. Masih terbantu di era itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang ganas-ganasnya. Setidaknya masih ada sisa-sisa semangat reformasi dari lembaga antirasuah yang berani dan independen.

Namun tak bertahan lama. KPK menemui musim gugurnya di era Presiden Joko Widodo. Di era ini, pemimpin KPK bahkan menjadi tersangka kasus dugaan suap. Belum yang terlibat persoalan-persoalan etik. Hal ini dipicu revisi UU KPK yang menggerus independensi KPK.

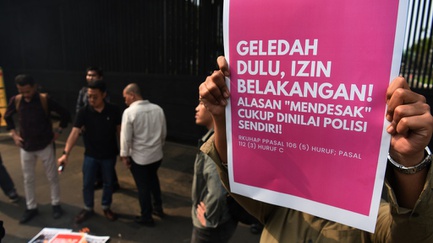

Peran militer di ranah sipil kembali menguat di era Jokowi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan dalam menjaga proyek strategis nasional (PSN) hingga proyek food estate. Selain itu, Polri dimanfaatkan dalam beberapa kesempatan membungkam kebebasan berekspresi masyarakat. Tak segan-segan, terkadang dengan tindakan yang represif terhadap rakyat.

Penghujung periode kedua Presiden Jokowi, muncul tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis. Dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 datang silih-berganti. Mahkamah Konstitusi (MK) justru menjadi tempat dibengkokkannya nilai-nilai konstitusional. DPR hanya menjadi stempel pemerintah semata.

Sejak itu, reformasi semakin berada di tubir kemundurannya. Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga diawali dengan sinyalemen yang belum banyak berbeda. Militerisasi ruang-ruang sipil semakin kental usai pengesahan revisi UU TNI. Tentara semakin dilibatkan dalam sektor pendidikan, produksi obat, keamanan pengadilan, hingga urusan gizi anak.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merasa dalam peringatan 27 tahun era reformasi ini, ditandai melemahnya supremasi sipil. Hal ini disebabkan oleh militer yang semakin banyak menempatkan perwira-perwira di jabatan sipil.

Padahal, kata dia, supremasi sipil merupakan cita-cita utama lahirnya reformasi. Namun kini supremasi sipil digerogoti oleh kekuatan militer yang justru mendapat dukungan dari elite politik sipil.

“Sangat disayangkan pula, bahwa pendekatan militeristik kini tengah menyasar dunia pendidikan, dengan anak-anak sekolah dikirim ke barak atas nama pendisiplinan. Militerisasi pendidikan memperkenalkan logika komando dan kepatuhan mutlak,” ucap Usman kepada wartawan Tirto, Selasa (20/5/2025).

Belakangan, mulai muncul pula kampus yang didatangi aparat dengan dalih pemantauan wilayah. Sebagaimana yang terjadi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Universitas Indonesia, Depok. Peristiwa demikian menunjukkan melemahnya supremasi sipil yang bukan merupakan mandat reformasi.

“Apakah ini wajah baru reformasi? Tentu bukan reformasi seperti ini yang kita harapkan,” ujar Usman.

Pemenuhan Hak Korban HAM Berat

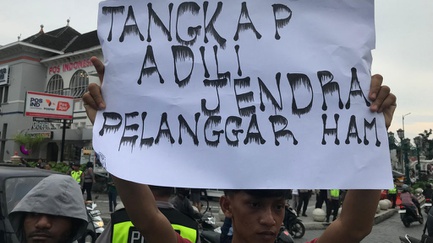

Namun, terdapat satu tindakan kompak dari seluruh pemimpin pascareformasi yang sampai saat ini masih terus dilakukan: belum memberikan keadilan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Padahal, penegakan supremasi hukum merupakan salah satu mandat reformasi. Hal ini pula yang menjadikan reformasi di Indonesia sampai saat ini cuma sekadar prosedural, belum dijalankan secara substansial.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan reformasi di Indonesia memang melahirkan kemajuan yang luar biasa dalam upaya pengungkapan HAM berat, termasuk peristiwa masa lalu. Ditandai dengan lahirnya UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Sayangnya, hal ini belum diikuti dengan semangat menjamin akses atas keadilan bagi para korban.

“Ini kemajuan secara hukum untuk memastikan akses jaminan kepada korban pelanggaran HAM berat. Memang dalam perjalanannya UU ini belum efektif bisa ditegakkan, terutama untuk menjamin akses atas keadilan bagi para korban,” ucap Anis kepada wartawan Tirto, Selasa (20/5).

Saat ini, terdapat 17 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Kasusnya meliputi, Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius tahun 1982-1985, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998.

Selanjutnya, Wasior 2001-2002, Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003, dan Kasus Paniai 2014. Khusus untuk kasus Paniai sudah disidangkan di pengadilan HAM ad hoc Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari 17 kasus tersebut, empat kasus sudah diseret ke Pengadilan HAM. Sayangnya, justru korban tidak mendapatkan keadilan karena para pelakunya dibebaskan.

Komnas HAM mendorong pemerintah saat ini kembali membentuk tim penyelesaian HAM non-yudisial di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, masih banyak korban yang belum mendapatkan program pemulihan. Pemerintah sendiri telah mengakui 12 kasus HAM berat masa lalu pada 2023.

Namun, pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban. Sikap pemerintah yang lebih mengedepankan penyelesaian non-yudisial juga sarat membawa masalah baru. Selain itu, masa kerja Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) sudah berakhir Desember 2023 dan hingga saat ini belum diperpanjang atau dibentuk kembali.

Anis menambahkan, saat ini Komnas HAM terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan pemerintah dalam penyelesaian peristiwa HAM berat yang sudah diselidiki Komnas HAM. Ini terus diupayakan agar pihak korban dan keluarga mendapatkan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemilihan, dan hak atas tidak terulangnya peristiwa yang sama di masa yang datang.

“Tim PPHAM belum dibentuk kembali semoga pemerintah segera membentuk ini,” ujar Anis.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menilai mundurnya reformasi disebabkan oleh kekuasaan politik yang dimonopoli oleh politik elite. Sehingga langgam kekuasaan jadi tunggal dan tidak terkontrol oleh cabang kekuasaan lain, seperti legalislatif dan yudikatif.

Sumber otoritas politik cenderung tunggal sehingga tidak ada keseimbangan yang membuat kebijakan publik ditentukan elite yang memonopoli kekuasaan. Sementara kelas menengah semakin tidak berdaya karena sumber daya yang menopang eksistensi dan kemampuan mobilisasi mereka dipangkas bahkan dihabisi sama sekali.

“Sedangkan kekuatan akar rumput dibungkam sedemikian rupa, termasuk dibeli secara elektoral dengan bansos dan bantuan-bantuan langsung,” ucap Halili kepada wartawan Tirto, Selasa (20/5).

Sementara itu, pengajar hukum dari STH Indonesia Jentera, Asfinawati, menyatakan bahwa pada kajian keadilan transisi, periode berubahnya kondisi suatu negara dari otoriter ke lebih demokratis seperti reformasi, seharusnya menerapkan konsep lustration. Diterapkan dengan membuat orang-orang yang terlibat dalam lingkar pemerintahan lama, tidak boleh berada di dalam jalannya pemerintahan masa demokratis.

Di Indonesia, prinsip demikian tak diterapkan sehingga agenda reformasi stagnan dan mulai terasa mundur ke belakang. Dengan begitu, Asfinawati merasa penyelesaian HAM berat di pemerintahan ini akan sulit diwujudkan. Kecuali, muncul komitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis serta menjalankan amanat reformasi.

“Memperbarui komitmen penegakan pelanggaran HAM berat dimulai dengan menunjuk Jaksa Agung yang dapat menuntut pelanggaran HAM berat secara serius. Tentunya dengan dukungan Presiden yang memberi komitmen politik,” ucap Asfinawati kepada wartawan Tirto, Selasa (20/5/2025).

Penulis: Mochammad Fajar Nur

Editor: Anggun P Situmorang

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id