tirto.id - “Bagiku, Reformasi 1998 adalah semacam 'warisan' berharga dari generasi sebelumku untuk generasiku—generasi yang lahir dan tumbuh di era Reformasi."

Kata-kata itu diucapkan oleh Muhammad Rifaldy Zelan, 22 tahun, mahasiswa yang lahir jauh setelah Soeharto mundur dari kursi kepresidenan lebih dari dua dekade lalu.

Zelan memang tak merasakan langsung hiruk-pikuk demonstrasi mahasiswa, pembungkaman media, apalagi dwifungsi ABRI. Namun, baginya, reformasi bukan sekadar catatan dalam buku sejarah. Ia adalah warisan—sesuatu yang mesti dirawat, dijaga, dan diperjuangkan kembali ketika tanda-tanda kemundurannya mulai terlihat.

“Aku bisa menikmati kebebasan berbicara, mengakses informasi, bahkan menyampaikan kritik. Semua itu bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ada sejarah panjang dan perjuangan yang harus dibayar mahal: suara-suara rakyat yang dibungkam hingga nyawa yang hilang demi perubahan,” ujarnya saat bercerita kepada Tirto, Selasa (20/5/2025)

Meski tak mengalami langsung peristiwa reformasi, Zelan mengingat bahwa gelombang aksi besar-besaran yang dimulai pada Mei 1998 bukan sekadar gerakan mahasiswa, tapi juga manifestasi ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang sudah terbelenggu oleh korupsi dan penindasan.

Ia menambahkan, “Sejarah Reformasi 1998 nggak bisa lepas dari krisis dan ketidakadilan yang udah menumpuk di era Orde Baru. Selama lebih dari tiga dekade, Indonesia dipimpin oleh Soeharto dengan gaya pemerintahan yang otoriter. Suara rakyat dibungkam, oposisi ditekan, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme makin merajalela."

Sementara itu, Rataliya Puspita, atau yang akrab disapa Rara, menilai reformasi 1998 bukan sekadar catatan sejarah di buku pelajaran. Ia menyebutnya sebagai “ledakan kemarahan dan harapan” yang lahir dari rakyat setelah puluhan tahun hidup dalam tekanan kekuasaan yang otoriter dan tertutup.

Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, itu menilai, di era Orde Baru atau pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas memang terjaga, tapi itu dibayar mahal dengan pembungkaman kebebasan berpendapat, KKN yang mengakar kuat, dan ketimpangan ekonomi yang makin lebar.

Baginya, reformasi adalah ruang baru. Ruang bagi rakyat untuk bersuara tanpa rasa takut untuk mengkritik, tanpa dibungkam, dan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa.

“Tapi reformasi juga bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan. Reformasi itu kesadaran bersama kalo kekuasaan harus dikontrol biar pemerintah atau eksekutif gak semena-mena lagi dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya saat bercerita dengan Tirto, Selasa (20/5/2025).

Bagi Mereka, Reformasi Belum Sepenuhnya Tercapai

Dua puluh tujuh tahun berlalu sejak reformasi, Rara menilai cita-cita dan amanat reformasi belum sepenuhnya terwujud di negeri ini. Ia menyebut bahwa di beberapa aspek, situasi justru terasa mundur.

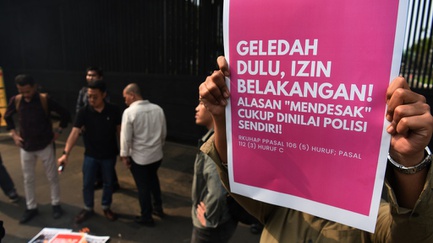

“Misalnya kebebasan berekspresi, emang lebih terbuka dibanding masa Orde Baru, tapi belakangan ini kembali rasanya ada tekanan-tekanan terhadap aktivisme, seniman, kriminalisasi kritik, dan pembatasan ruang digital. KKN juga belum ilang, cuman berganti wajah,” katanya.

“Bahkan, politik uang dan oligarki justru menguat di sistem demokrasi kita sekarang. Partisipasi publik juga cenderung dimanipulasi jadi formalitas. Ada pemilu tapi rakyat dikasi pilihan yang rasanya udah diatur siapa yang bakalan menang,” sambungnya.

Hal senada diungkapkan Zelan. Menurutnya, reformasi belum berjalan sempurna di negara ini. Sebagai generasi muda, ia merasa saat ini memang tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang otoritarianisme Orde Baru. Namun, banyak tanda-tanda kebangkitannya yang bikin cemas.

“Pembungkaman kritik lewat UU ITE, maraknya politik dinasti, dan disahkannya revisi UU TNI yang dikhawatirkan menghidupkan kembali dwifungsi militer. Semua itu seperti sinyal bahwa semangat reformasi mulai dicoba untuk dihilangkan. Padahal, inti dari Reformasi adalah membangun sistem yang demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Mahasiswa FIB UI lainnya, yaitu Achmad Haikal Munawar, memaknai reformasi sebagai suatu perubahan dari satu sistem ke sistem lainnya ke arah yang seharusnya lebih baik. Dengan konsep seperti itu, ia merasa reformasi yang dijalani Indonesia saat ini masih kurang baik.

“Tentu saja dari yang 1998, ada beberapa hal yang sekarang terlihat ada kemajuan. Tapi tidak dipungkiri masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Mungkin seperti sekarang, sudah mulai banyak lagi pers-pers yang kemarin diteror, seperti di kantor Tempo di mana mereka diteror dengan dikirimkan kepala hewan yang sudah mati,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (30/5/2025).

Terpisah, anak muda lainnya, Nathan, memaknai reformasi seharusnya menjadi titik balik menuju Indonesia yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Namun, ia melihat semangat perubahan itu hanya bertahan sebentar, sebelum kembali dibajak oleh wajah-wajah lama yang pernah mendominasi di era Orde Baru—ditambah para elit baru yang justru bersekutu dengan mereka, meski dulu pernah bersikap seolah menentang.

“Orang-orang di balik Orde Baru masih memegang kekuasaan, yang membuat berbagai kebijakan seperti kembali ke Orde Baru. Ditambah dengan muka-muka baru yang berjabat tangan dengan mereka, walau dulunya bertentangan,” ujarnya kepada Tirto, Selasa (30/5/2025).

Zelan, Rara, Haikal dan Nathan adalah potret dari sebagian anak muda yang memiliki pemahaman yang kuat dan kritis soal reformasi. Kelompok muda seperti mereka kritis menilai kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Hasilnya senada dengan penelitian Litbang Kompas pada 21-24 April 2025 lalu, yang melibatkan 510 responden. Dari Generasi Z (17-27 tahun), sebanyak 44,6 persen menilai kondisi bangsa ini semakin buruk.

Harapan Anak Muda Tentang Reformasi

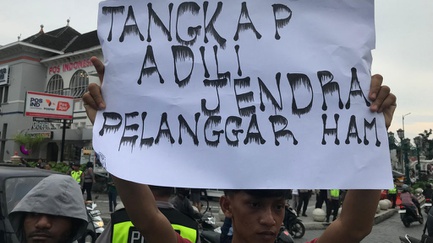

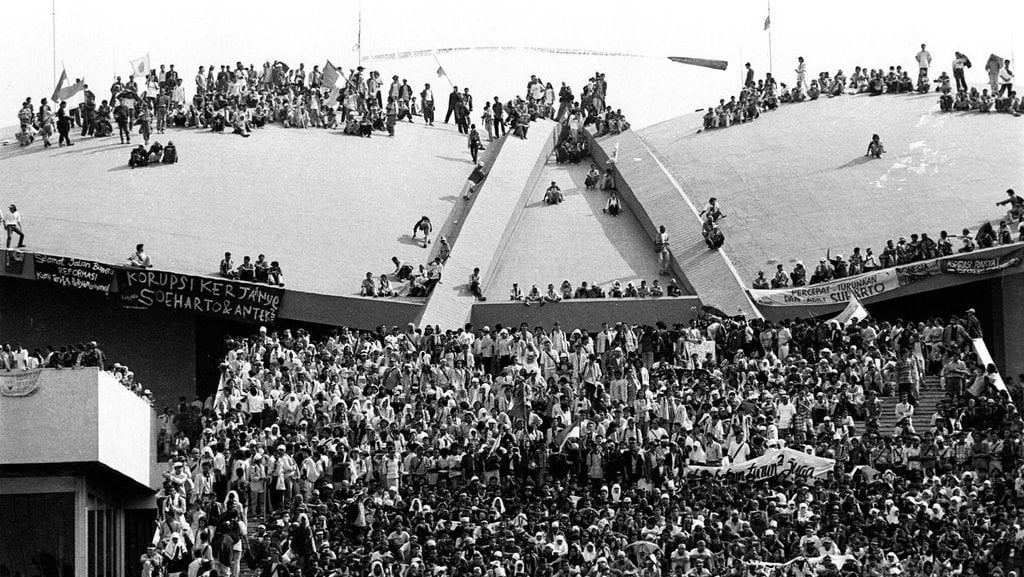

Peristiwa reformasi yang terjadi pada 21 Mei 1998 dikenang sebagai titik penting perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada hari itu, ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil lain yang terdiri dari buruh, aktivis pro-demokrasi dan LSM dari berbagai penjuru negeri mulai bergerak menuju pusat kekuasaan: Gedung DPR/MPR RI.

Di tangan mereka, lahir enam tuntutan yang kemudian menjadi fondasi gerakan Reformasi 1998. Enam tuntutan tersebut adalah; adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan dwifungsi ABRI, laksanakan otonomi daerah, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN.

Reformasi terjadi bukan tanpa alasan. Ada motif di balik aksi besar-besaran yang lantas memukul mundur presiden Soeharto dari jabatannya. Serangkaian protes diserukan demi menghendaki perubahan kehidupan bernegara menuju lebih baik secara konstitusional.

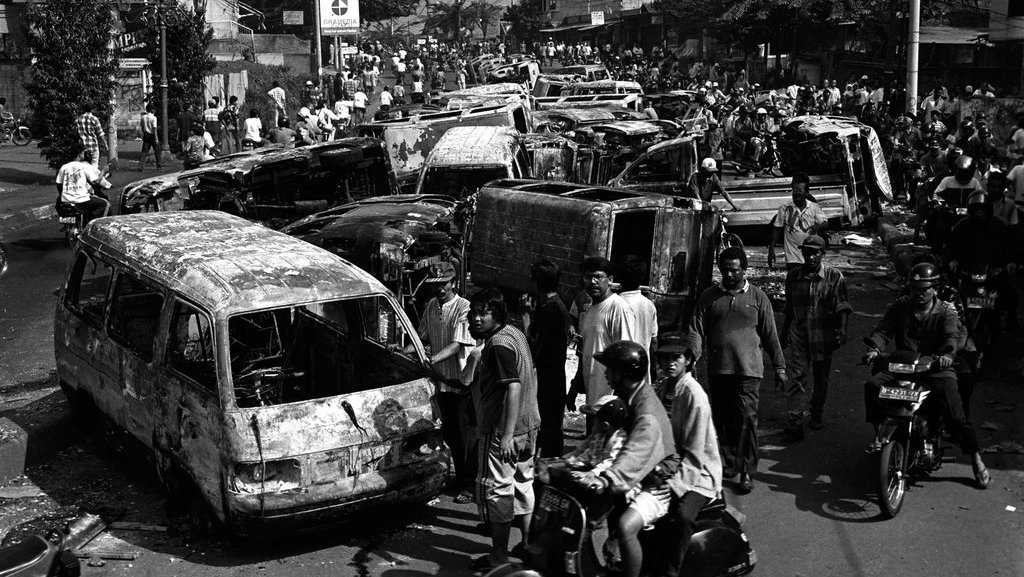

Aksi tersebut didorong oleh daftar panjang ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Orde Baru dengan krisis moneter pada 1997-1998 sebagai klimaksnya. Jauh dari adil dan makmur, rakyat kemudian jengah dengan buruknya situasi ekonomi Indonesia, lebih-lebih harga bahan pokok kian mengganas.

Krisis ekonomi, yang kala itu berkecamuk di Asia dan berimbas hingga ke Indonesia, merupakan impuls eskalasi drama runtuhnya kekuasaan Orba. Mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 kemudian menjadi titik balik persilihan dari Era Orde Baru menjadi Era Reformasi.

Bagi sebagian anak muda, reformasi bukan sekadar peristiwa masa lalu, tapi cita-cita yang masih harus diwujudkan. Bagi Rara, harapan terbesarnya adalah melihat reformasi benar-benar hidup dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial sehari-hari.

“Harapan terbesar aku itu adanya transparansi dari pemerintah kepada publik. Belakangan ini aku ngeliat kalo peran media sebagai penyambung suara rakyat dan pengawas kekuasaan makin terjepit. Banyak informasi penting yang seharusnya diketahui rakyat justru ditutup-tutupi,” ujarnya.

“Karena pada akhirnya, reformasi bukan hanya soal mengganti pemimpin atau sistem, tapi tentang membangun kepercayaan antara rakyat dan negara,” sambungnya.

Sementara, bagi Zelan, reformasi bukan sekadar lembar sejarah yang dikenang setiap bulan Mei. Baginya, reformasi adalah semangat yang harus terus dihidupkan—bukan hanya lewat simbol, tapi juga dalam bentuk nyata: kebijakan yang adil, terbuka dan berpihak pada rakyat.

“Di tengah situasi sekarang, penting banget buat kita saling jaga dan terus solid. Perjuangan menjaga demokrasi nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kekuatan kolektif. Kita perlu tetap terhubung, saling menguatkan, dan nggak lengah saat ruang-ruang kebebasan mulai dibatasi,” ujarnya.

Sebagian Lain Anak Muda Tak Tahu Makna Reformasi

Namun, tak semua anak muda hari ini tumbuh dengan pemahaman yang kuat soal Reformasi 1998. Di luar mereka yang sadar dan kritis, ada juga generasi yang merasa asing dengan peristiwa tersebut.

Achmad Zaki misalnya, pemuda berusia 19 tahun mengaku tak tahu menahu makna bahkan peristiwa reformasi. Zaki, sapaan akrabnya, yang tahun lalu telah menggunakan hak suara dalam Pemilu itu, mengaku tak begitu suka pelajaran sejarah saat masih bersekolah.

“Reformasi? Pernah denger tapi gak tau artinya. 1998? Gak ngerti dah tahun 1998 belum lahir emang ada apa?” ujarnya seraya bingung saat ditemui Tirto secara langsung di kawasan Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025) malam.

Zaki mengaku lebih suka mengakses informasi lewat platform media sosial, khususnya Tiktok ketimbang membaca buku soal sejarah. Selama ini, seperti dalam konteks saat ia memilih calon pemimpin pada Pemilu 2024 itu, ia mengandalkan aplikasi TikTok untuk mendapatkan informasi dalam hal apapun.

“Kalo politik dapet info dari Tiktok aja. Kaya kemaren pas Pilpres gitu enakan gitu tinggal nonton kalo baca agak males emang kurang suka. Reformasi jarang denger, apa yang rusuh-rusuh itu ya?” ujarnya.

Sebagai informasi, platform media sosial, memang menjadi andalan anak muda seperti Zaki dalam mengakses informasi politik. Hasil survei yang dilakukan Tirto bekerja sama dengan Jakpat pada 2023 lalu mengungkap media sosial menjadi sarana utama generasi muda untuk mencari informasi soal isu-isu politik. Media ini dipilih 90 persen responden.

Tak ada kanal lain yang proporsi pilihan respondennya mendekati media sosial, menunjukkan betapa pentingnya media sosial bagi pemilih pemula dalam mencari informasi terkait isu politik.

Tak jauh dari lokasi Zaki, Tirto juga bertemu dengan Raihan, anak muda berusia 20 tahun yang juga mengaku tak paham betul soal makna dan peristiwa reformasi. Ia yang lahir tujuh tahun setelah peristiwa reformasi itu mengaku tak tahu menahu soal apa yang terjadi di tahun 1998.

“Yang demo-demo itu bukan sih? Yang mahasiswa rusuh kaya kemarin ribut sama polisi? Kurang tahu (tahun 1998) ada apa,” ujarnya, Selasa (20/5/2025).

Seturut pengakuannya, ia merasa tak pernah diajari bab reformasi selama bersekolah dulu. Faktor lain, ia mengaku kurang tertarik dengan pelajaran sejarah dan hal-hal yang berbau politik. Itulah sebabnya ia tak memiliki niatan untuk mencari tahu lebih lanjut soal reformasi.

Pakar politik yang juga menjabat sebagai Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, menilai ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan Gen Z kurang mengenal detail sejarah reformasi.

Menurutnya, di satu sisi, memang ada masalah dalam cara sejarah diajarkan di sekolah—cenderung kaku, fokus pada kronologi, dan kurang mengaitkan masa lalu dengan konteks kekinian. Jadi, generasi muda tidak merasa "terhubung" secara emosional maupun intelektual dengan peristiwa reformasi.

“Di sisi lain, dominasi media sosial juga punya peran besar. Gen Z mengakses informasi lebih banyak dari platform digital ketimbang buku pelajaran atau media arus utama. Konten yang viral cenderung bersifat cepat, ringan, bahkan penuh gimik, sehingga ruang untuk narasi sejarah yang dalam jadi terbatas. Akibatnya, Reformasi dipahami secara sepotong-sepotong atau bahkan terlupakan,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (20/5/2025).

Agung menilai, kalangan Gen Z hidup di era digital, di mana citra dan komunikasi visual sangat menentukan persepsi politik. Mereka merespons simbol, narasi yang menghibur, dan gaya komunikasi yang santai. Ini bukan berarti mereka apolitis, tapi cara mereka terlibat dalam politik memang berbeda dari generasi sebelumnya.

“Fenomena 'memilih karena gimik' juga menunjukkan bahwa rasionalitas politik Gen Z bisa berbasis pada impresi dan pengalaman personal, bukan hanya data atau rekam jejak. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan politik dan demokrasi digital,” ujarnya.

Menurut Agung, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Gen Z memiliki potensi untuk mengambil peran yang besar dalam perjalanan politik dan demokrasi Indonesia kedepannya.

“Terutama karena mereka sangat melek digital dan punya akses luas ke berbagai kanal partisipasi. Mereka bisa berperan lewat advokasi isu, gerakan sosial, aktivisme digital, bahkan lewat karya kreatif yang mengkritisi kebijakan publik,” ujarnya.

Meski begitu, ia menyarankan bahwa partisipasi politik yang dilakukan Gen Z harus terstruktur. Artinya, mereka perlu masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan: mulai dari organisasi kampus, komunitas sipil, sampai politik formal.

“Demokrasi kita butuh energi baru, dan Gen Z bisa jadi penggerak utamanya—asal mereka juga dibekali pemahaman sejarah dan komitmen pada nilai-nilai demokrasi,” pungkasnya.

Penulis: Alfitra Akbar

Editor: Farida Susanty

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id