tirto.id - Ekses rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa tak pernah siap dikendalikan oleh pemerintah Indonesia sendiri di Jakarta. Pada Senin kemarin, 19 Agustus, dua hari setelah negara ini merayakan kemerdekaannya ke-74, gelombang orang Papua menumpahkan kekecewaannya di Jayapura, ibu kota Papua, dan di Manokwari, ibu kota Papua Barat, serta Kota Sorong.

Di Jayapura, lautan manusia berdemo jalan kaki sepanjang 18 kilometer dari Waena, pusat keramaian di kota itu, menuju kantor gubernur; menuntut rasialisme terhadap orang Papua harus dihentikan. Gubernur Papua Lukas Enembe bahkan tegas berkata bahwa "kami bukan bangsa monyet, kami manusia."

Di Manokwari, situasinya lebih panas. Gedung parlemen daerah dibakar. Pohon di tepi jalan ditebang. Ban dibakar. Melumpuhkan aktivitas dan mobilitas warga.

Di Sorong, sebuah kota pantai di ujung kepala burung Papua, fasilitas publik seperti bandara dirusak. Mobil-mobil di lahan parkir bandara itu dirusak. Penerbangan lumpuh dalam beberapa jam. Jalan raya lumpuh. Aksi itu—entah spontanitas atau ada motif selain respons atas rasisme di Jawa—menjalar ke pembakaran gedung penjara.

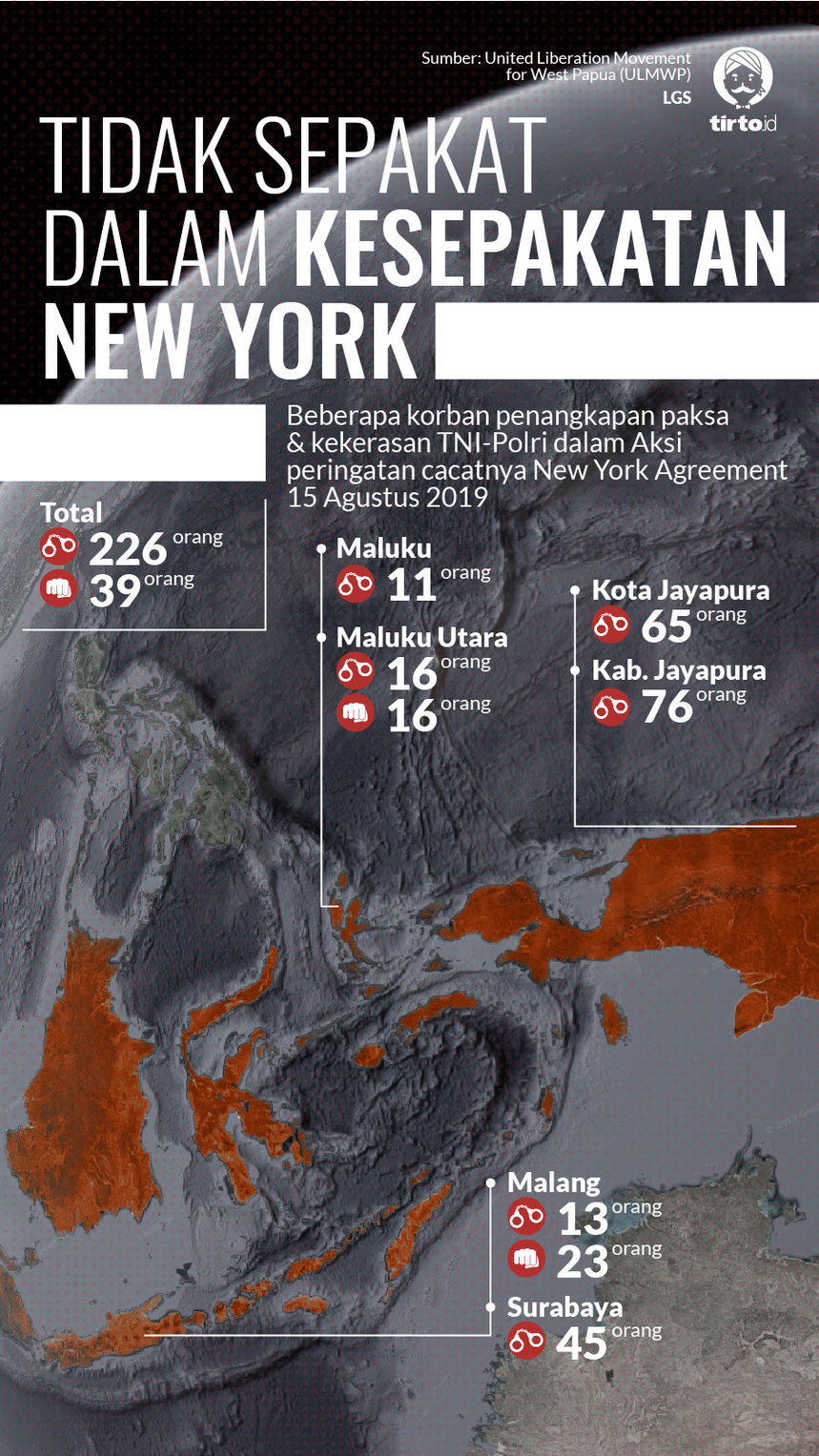

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi payung untuk gerakan politik kemerdekaan Papua, mencatat polisi menangkap 226 mahasiswa Papua pada demo 14-18 Agustus kemarin. Lokasi demo di Jayapura, Maluku, Surabaya, dan Malang.

Di Surabaya, personel Brigade Mobil melancarkan 23 kali tembakan gas air mata ke asrama mahasiswa Papua. Sekitar 43 mahasiswa Papua di asrama itu ditangkap paksa dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

“Ada lima orang luka-luka. Satu terkena tembakan gas air mata di kakinya, tiga dipukul, satu bapak kena tampol di alis matanya," ujar Dorlince Iyowau, salah satu mahasiswa yang ditangkap, kepada Tirto, akhir pekan lalu.

Sehari sebelumnya, Jumat, 16 Agustus, sekelompok personel TNI menggedor gerbang asrama. Alasannya, mereka melihat ada bendera Merah Putih yang dipasang pemerintah Kota Surabaya jatuh ke selokan. Secara bertahap Satpol PP dan ormas berdatangan. Mengepung asrama itu sampai selama 24 jam. Bermacam makian bernada rasisme diteriakkan sambil sesekali melempari batu ke arah asrama Papua.

Esoknya, 43 mahasiswa Papua yang ditangkap itu dibebaskan oleh polisi karena tidak memiliki bukti kuat atas kasus penghinaan terhadap lambang negara.

Di Semarang, ada spanduk memuat kalimat provokatif yang dipasang di depan asrama Papua, 18 Agustus. Isinya:

"Kami warga Kelurahan Candi tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pemisahan Papua dari NKRI. Jika hal tersebut dilakukan kami sepakat menolak keberadaan West Papua di Kelurahan Candi. NKRI harga mati."

Di Malang, pada 15 Agustus, bentrok terjadi antara mahasiswa Papua dan kelompok ormas. Akibatnya, 23 mahasiswa Papua terluka.

Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang itu melakukan aksi politik damai. Mereka memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda—tahap internasional perdana yang dianggap oleh orang Papua sebagai pintu masuk Papua bergabung Indonesia pada 1969.

Tahun lalu, kepada Tirto, peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform Anggara Suwahju menjelaskan tuntutan hak menentukan nasib sendiri tidak termasuk perbuatan makar. Musababnya, prinsip hukum pidana, kata Anggara, terikat prinsip yang ketat: lex certa dan lex stricta.

"Harus pasti dan tidak bisa diartikan lain. Makar artinya serangan yang sifatnya fisik," katanya.

Namun, aparat keamanan maupun ormas di Indonesia mengabaikan hukum internasional itu, yang telah diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Ia terikat dalam kovenan hak-hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU 12/2005.

Pendeknya, kebebasan pendapat politik mahasiswa-mahasiswa Papua, yang dilakukan secara damai itu, telah diacuhkan oleh aparat kemananan Indonesia lewat tindakan-tindakan represif.

Sekalipun demikian, peristiwa akhir pekan lalu di asrama Papua di Surabaya, Semarang, dan Malang sehingga menyulut respons gila-gilaan di Papua tak cuma terjadi sekali ini. Siklus rasisme dan pendekatan represif aparat keamanan Indonesia terhadap mahasiswa Papua, dalam catatan kami, sebetulnya meningkat sejak 2016.

Obby Kogoya di Yogyakarta

Sekalipun Yogyakarta digadang-gadang sebagai "kota percontohan keberagaman untuk dunia dan Asia" pada 2017, tapi pada tahun sebelumnya kota pelajar ini menjadi lokasi kekerasan berbalut rasialisme. Para mahasiswa Papua ditangkap paksa, asramanya dikepung organisasi masyarakat, dan seorang mahasiswanya dikriminalisasi.

Kejadian itu bermula dari mahasiswa-mahasiswa Papua di Yogyakarta, yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat, akan menyuarakan aspirasinya di jalan mendukung ULMWP bergabung dalam Melanesian Spearhead Group, organisasi internasional di negara-negara tetangga Papua yang memperjuangkan bangsa Melanesia. Namun, aksi itu dihentikan oleh aparat keamanan dan ormas Indonesia, bahkan sebelum mereka memulai demo.

Asrama dijaga ketat. Personel polisi bahkan menyita makanan dari luar yang akan diberikan kepada mahasiswa Papua di dalam asrama.

Pada satu peristiwa menentukan, polisi-polisi menangkap salah satu mahasiswa Papua bernama Obby Kogoya. Tubuhnya dibanting, lehernya diapit siku, seorang polisi mengaitkan dua jari ke dua lubang hidungnya lalu menariknya. Obby berteriak kesakitan. Polisi memborgol kedua lengan Obby lalu kepalanya diinjak oleh seorang polisi dengan sepatu New Balance.

Kejadian itu tersebar luas berkat foto yang diabadikan oleh Suryo Wibowo, fotografer lepas untuk kantor berita Perancis AFP.

Meski keputusan praperadilan menyebut pemidanaan Obby adalah hasil rekayasa, tapi mahasiswa itu tetap ditahan dan dipenjara selama empat bulan.

Khusus untuk foto ikonik yang menggambarkan perlakuan rasisme terhadap Obby Kogoya, polisi dalam konferensi pers mengatakan tidak ada kericuhan apa pun di asrama Papua. Baik kabar maupun foto tentang kekerasan terhadap mahasiswa Papua yang beredar di media sosial disebut polisi sebagai hoaks.

"[Kabar] yang beredar menggambarkan situasi Yogya tidak aman adalah hoaks," kata Bambang Pristiwanto pada 19 Juli 2016.

Pembubaran Diskusi

Demonstrasi memperingati 1 Desember 2017, yang dianggap sebagai hari kedaulatan Papua, di kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta dilarang oleh polisi. Setelah negosiasi, aksi itu diizinkan digelar di dekat Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: 285 demonstrasn dijaga oleh 400 personel polisi dan tiga mobil rumah tahanan.

Di Malang, pada 1 Juli 2018, diskusi Aliansi Mahasiswa Papua dibubarkan oleh kelompok ormas dan dikawal Polres Malang Kota.

Enam hari kemudian, di Surabaya, diskusi dan pemutaran film “Peringatan 20 Tahun Peristiwa Biak Berdarah (1998)” di asrama mahasiswa Papua dibubarkan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan alasan Operasi Yustisi. Sempat saling dorong, di tengah situasi, ada aparat diduga melakukan kekerasan seksual terhadap aktivis perempuan Anindya Joedino.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, dalam komentarnya untuk Tirto saat itu, mengecam pembubaran diskusi di Malang dan Surabaya "karena peristiwa itu termasuk melanggar hak berdiskusi, berpendapat, dan berserikat."

Setelahnya, pembubaran diskusi terjadi di Papua. Sekitar 107 peserta dan pemateri diskusi publik di asrama Mahasiswa Pegunungan Bintang, Jayapura, ditangkap paksa pada 19 November 2018. Polisi kemudian membebaskan mereka karena tak ada dugaan kuat tindakan pidana.

Sebulan berikutnya, 1 Desember, aparat keamanan Indonesia menangkap 539 mahasiswa Papua yang terbagi di Kupang, Ternate, Ambon, Manado, Makassar, dan Surabaya.

Menurut Markus Haluk dari ULMWP, dari kasus-kasus di atas, negara Indonesia "masih mempraktikkan politik rasialis bagi bangsa Papua."

Penulis: Dieqy Hasbi Widhana

Editor: Fahri Salam