tirto.id - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, kembali mengenakan pita kuning di dada saat mengantarkan timnya merebut gelar Piala Liga dengan menekuk Arsenal 3-0 di stadion Wembley Minggu (25/2/2018).

Aksi itu terbilang nekat. Dua hari sebelumnya Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) menjatuhkan sanksi terhadap pelatih kelahiran Santpedor, Catalunya, ini karena melakukan hal serupa saat Man City ditaklukan Wigan Athletic 0-1 pada putaran kelima Piala FA Senin (19/2/2018).

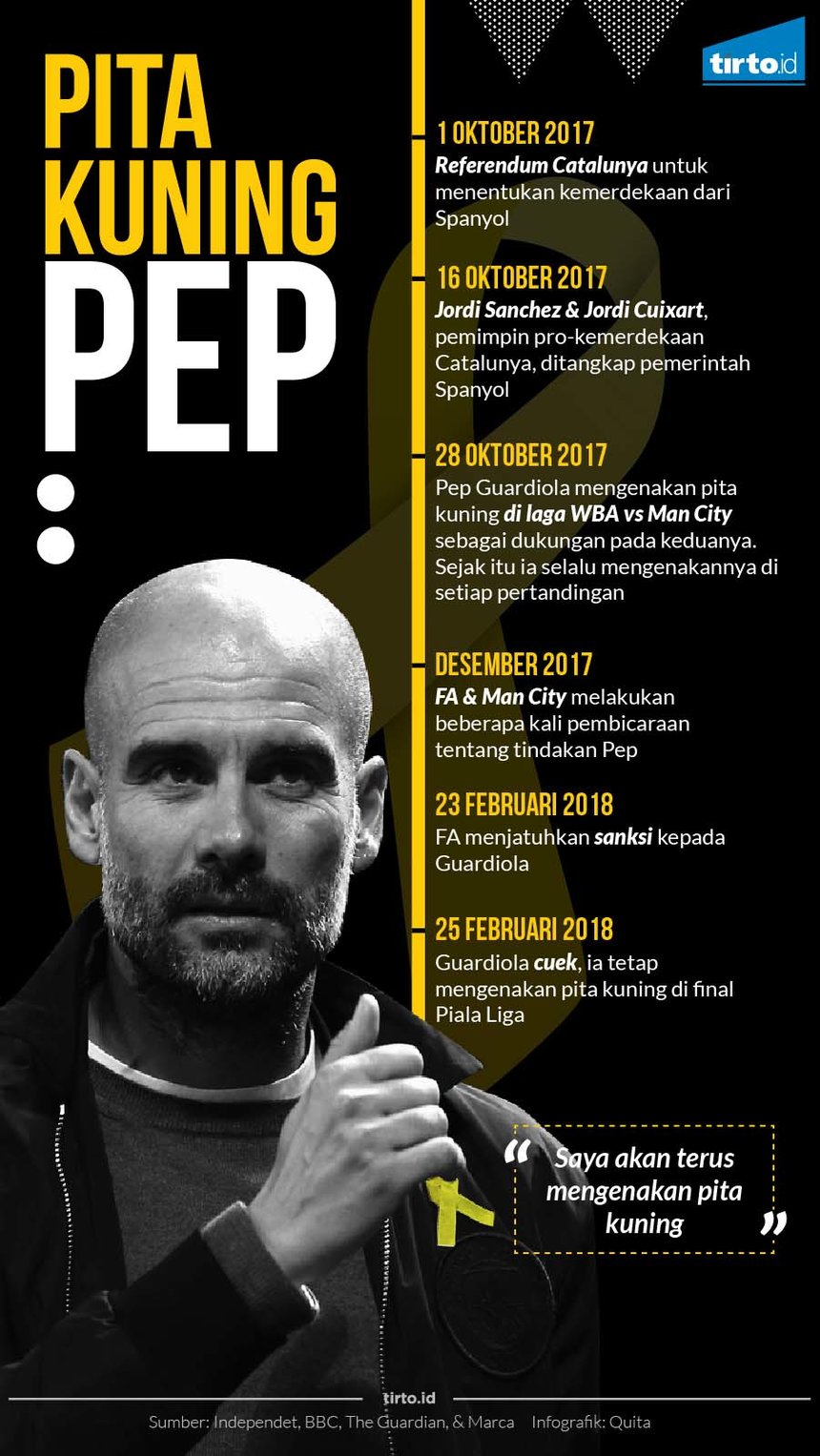

Bukan sekali-dua kali saja Guardiola melakukan tindakan yang membuat FA marah. Setidaknya, sudah sejak Oktober silam Guardiola melakukan tindakan yang dianggap FA sebagai pelanggaran terhadap peraturan sepakbola Inggris ini. Saat itu Man City bertandang ke West Brownwich Albion pada 28 Oktober 2017 dalam lanjutan Liga Premier Inggris.

Sejak itu, kecuali ketika bertandang ke Napoli, Guardiola selalu mengenakan pita kuning di setiap pertandingan. Dua kali peringatan yang diberikan FA tak dihiraukan Guardiola. Selepas laga melawan Arsenal di final ia menyatakan akan terus mengenakannya.

Guardiola mengaku tindakan tersebut untuk menunjukkan dukungan terhadap Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart, dua pemimpin pro-kemerdekaan Catalunya, dan beberapa orang lainnya yang dipenjara selepas wilayah otonomi itu melakukan referendum yang berakhir rusuh pada 1 Oktober 2017.

"Kita tidak bisa mengabaikan sebelas politisi atau aktivis yang tidak melukai siapapun ini dipenjara hanya karena menuntut diadakannya referendum,” terang Guardiola sebagaimana dilansir Marca tahun lalu.

Depolitisasi Sepakbola

Tindakan pelatih berkepala plontos ini tentu saja mengundang beragam komentar. Awal Desember lalu, misalnya, jelang laga derbi Manchester, dengan sedikit menyindir Mourinho menyatakan andai saja yang melakukan pesan politis itu dirinya, dia pasti tidak akan diizinkan.

Pada hari selasa kemarin, presiden La Liga, Javier Tebas mengatakan Pep Guardiola harus dihukum. “Sepakbola dan politik tidak boleh dicampur-adukkan,” katanya.

Apa yang dikatakan Javier Tebas merupakan pandangan arus utama dewasa ini. Sebagai produk yang makin tunduk oada hukum pasar dengan laba sebagai satu-satunya ukuran, sepakbola dipaksa untuk menampilkan netralitas (politik) dalam pertandingan-pertandingannya agar bisa diterima semua kalangan dan menarik sebanyak mungkin penonton.

Itu mengapa, seperti dicatat David Goldblatt dalam The Ball is Round: A Global History of Football (2006), banyak klub di situsweb, majalah, dan perayaan resmi mereka “menawarkan sejarahnya sebagai warisan yang sudah dilucuti rujukannya kepada dunia di luar dirinya, kecuali pada piala dan kejuaraaan semata.”

Goldblatt sedang berbicara tentang aspek-aspek politis yang melekat dalam sejarah kelahiran klub-klub dilucuti diam-diam. Makin sedikit klub yang, dalam publikasi resmi, mengisahkan "ideologi" kelas pekerja yang melatari kemunculan mereka di akhir abad 19 atau awal abad 20.

Pilihan akan netralitas ini dianut dan dijalankan secara ketat oleh otoritas-otoritas sepakbola dari tingkat tertinggi sampai terendah. Karena itu segala bentuk isyarat yang mengandung pesan politis atau pesan apapun dilarang.

“Netralitas macam itu,” tulis Zen RS Simulakra Sepakbola (2016), “tak lain dan tak bukan, adalah sebentuk depolitisasi sepakbola.”

Pada 2005, misalnya, Paolo di Canio didenda £7,000 dan dilarang bertanding satu kali karena melakukan selebrasi gol dengan melakukan salam Romawi kepada kerumunan penonton Sayap Kanan. Sedangkan, Giorgos Katidis lebih parah lagi. Ia dihukum seumur hidup larangan bermain untuk tim nasional Yunani karena melakukan salam Nazi.

Tidak mengherankan jika kemudian FA menjatuhkan sanksi kepada Guardiola. Menurut Guardian, mantan pelatih Barcelona ini bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sekadar denda dan larangan tampil mendampingi timnya di sisi lapangan karena tindakannya pada partai final Piala Liga merupakan pengabaian secara langsung kepada FA dan Guardiola bisa mendapat dua dakwaan.

Guardiola dan Konsistensi Politik

Selepas menjuarai Piala Liga yang merupakan gelar pertamanya di Inggris, Guardiola membuka konferensi pers dengan mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub, Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan, atas dukungan moralnya musim lalu ketika Man City tidak meraih satu trofi pun. Ia lantas menjelaskan lebih jauh tentang pandangan dan sikapnya terkait pita kuning yang dikenakannya itu.

“Ada empat orang mendekam di penjara termasuk satu orang lagi di luar Catalunya—jika dia kembali, dia pun akan masuk penjara. Mereka dituduh memberontak—untuk disebut begitu kau harus memiliki senjata, sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyai itu. Yang mereka hanya memiliki hanya surat suara,” terang Guardiola.

Ia menambahkan bahwa ini bukan tentang politikus, melainkan tentang demokrasi. “Sebelum saya manajer, saya pertama-tama seorang manusia.”

Namun, sebagaimana ditulis Rob Harris di Washington Post, ada yang terasa tak simetris antara solidaritas kemanusiaan yang ditunjukkan Guardiola terhadap nasib Catalunya yang dibatasi haknya oleh pemerintah Spanyol dengan pujiannya terhadap Syekh Mansour, anggota keluarga kerajaan, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri sekaligus menteri urusan kepresidenan Uni Emirat Arab.

Sebabnya, rekor buruk negeri kaya minyak itu dalam bidang hak asasi manusia. Seperti dilaporkan Amnesty International di laman resminya:

“Pihak berwenang [Uni Emirat Arab] terus melarang kebebasan berekspresi dan berkumpul secara sewenang-wenang, dengan menggunakan undang-undang pidana penghinaan dan anti-terorisme untuk menahan, mengadili, menghukum dan memenjarakan mereka yang mengkritisi pemerintah dan membela hak asasi manusia."

Ketika Guardiola ditanya tentang hak warga Uni Emirat Arab untuk melaksanakan kebebasan demokrasi, ia menjawab:

“Setiap negeri memiliki keinginan masing-masing bagaimana mereka menjalani kehidupannya,” katanya. “Jika ia ingin tinggal di negeri tersebut, mau bagaimana lagi.”

Selain itu, Guardiola pun, seperti di singgung Richard Williams dalam Guardian pernah dibayar Qatar sebagai duta negeri tersebut sebagai tuan rumah Piala Dunia. Beberapa bulan lalu terkuak mengenai Qatar yang abai terhadap berlusin-lusin pekerja migran yang meninggal saat mengerjakan proyek pembangunan stadion-stadion baru serta penggunaan undang-undang perburuhan kontroversial yang mengebiri hak-hak pekerja migran tersebut.

Persoalan-persoalan yang “kagok” ini mungkin memang bukan tanggung jawab Guardiola. Namun, ada irisan antara moralitas yang dituntutnya kepada pemerintah Spanyol dengan hubungan yang dimiliki Guardiola dengan kedua negara Timur Tengah itu.

Penulis: Bulky Rangga Permana

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id