tirto.id -

Trigger Warning // Kasus Pembunuhan dan Kekerasan Seksual

Ita Martadinata masih duduk di bangku kelas tiga SMA Paskalis Jakarta saat menjadi salah satu korban pemerkosaan massal selama kerusuhan yang melanda ibu kota, Mei 1998. Berbeda dengan banyak korban lain yang memilih diam, Ita berani bersuara.

Ia aktif dalam organisasi hak asasi manusia, memberikan konseling kepada korban lain, dan menyatakan siap bersaksi dan memberikan testimoni di Sidang PBB untuk mengungkap kejahatan tersebut.

Pada 6 Oktober 1998, organisasi yang ia ikuti mengadakan konferensi pers di Jakarta, menyerukan investigasi internasional atas pemerkosaan dan pembunuhan selama kerusuhan Mei. Namun, mereka juga melaporkan menerima ancaman kematian untuk menghentikan usaha ini.

Tiga hari kemudian, 9 Oktober 1998, atau seminggu sebelum keberangkatannya ke PBB, Ita ditemukan tewas di kamarnya di Jakarta Pusat. Laporan forensik menunjukkan ia mengalami luka tusuk di perut, dada, dan lengan kanan, sementara lehernya disayat. Luka parah juga ditemukan di bagian tubuh lainnya, termasuk benda asing yang dimasukkan secara paksa ke dalam kelaminnya.

Pembunuhnya, Suryadi alias Otong alias Bram, yang juga tetangganya disebut dalam beberapa laporan, tapi kasus ini tetap belum terungkap hingga kini. Motifnya menurut laporan polisi saat itu adalah pencurian biasa.

Kepada wartawan, seperti ditulis majalah Tempo edisi 12 Oktober 1998, Suryadi terpaksa membunuh Ita karena ketahuan hendak mencuri. Tetapi kematian Ita dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara korban dan menghentikan upaya pencarian keadilan.

Artikel The Jakarta Post pada 19 Mei 2021 menyoroti bahwa kasus Ita menjadi pengingat betapa sulitnya mencapai keadilan bagi korban tragedi Mei 1998.

Usai peristiwa itu, sejumlah aktivis lain mendapatkan teror. Beberapa relawan diminta untuk tidak membicarakan kasus pemerkosaan hingga situasi mereda.

Belakangan, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memicu kontroversi dengan menyebut pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 hanya rumor tanpa bukti. Dia mengatakan, "Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita."

Pernyataan ini dikecam keras oleh Amnesty International Indonesia dan para sejarawan yang menyebutnya sebagai dusta.

Perempuan Keturunan Tionghoa sebagai Korban Utama

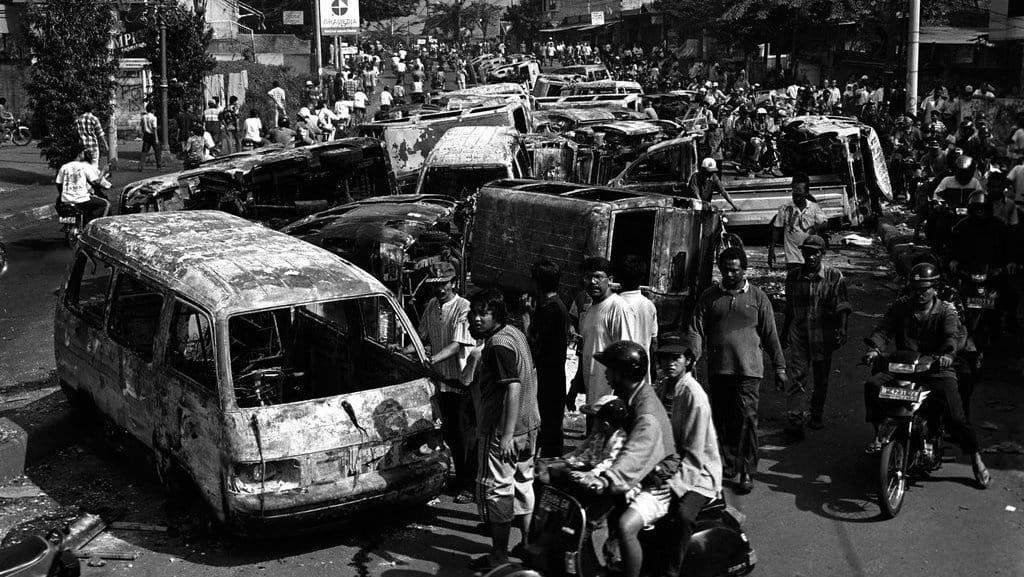

Meski kerusuhan utama terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta, kekerasan seksual juga terjadi di Palembang, Solo, Surabaya, Lampung, dan kota lain. Dan puncaknya terjadi pada 12-15 Mei 1998.

Kekerasan sangat brutal. Korban tidak hanya diperkosa tetapi juga dicekik, dibunuh, dimutilasi, dan dibakar. Contoh kasus yang diceritakan, misalnya korban dipaksa turun dari bus, dipaksa menelanjangi diri, dan berjalan telanjang sebelum diserang. Ada juga tiga gadis belia diperkosa oleh tujuh pria bergiliran.

Merujuk contoh lain dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa 13-15 Mei 1998, sekelompok orang tak dikenal memasuki ruko korban dan menjarah barang-barang. Salah satu korban, R, ditelanjangi dan dipaksa menyaksikan kedua adiknya diperkosa. Setelah diperkosa, kedua gadis itu dilempar ke lantai bawah yang sudah mulai terbakar.

"Kedua gadis itu mati, sedang R berhasil selamat karena ada yang menolong," tulis laporan tersebut.

Laporan juga memetakan lokasi pemerkosaan massal dan pelecehan seksual di Jakarta, di mana konsentrasi terlihat di kawasan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan beberapa lokasi sekitar Jakarta, seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"Melihat caranya mengintimidasi, mereka terlihat sangat profesional," sambungnya kepada majalah Tempo edisi 3 Oktober 1998.

Ciri-ciri ini menunjukkan kekerasan ini terorganisasi. Bukan tindakan spontan, tapi dikoordinasi pihak tertentu yang saling berkaitan.

Bukti menunjukkan etnis Tionghoa-Indonesia menjadi target utama kekerasan saat kerusuhan Mei 1998. Perempuan Tionghoa mengalami diskriminasi berlapis karena etnis, gender, dan status ekonomi, sehingga menjadi target utama. Tubuh mereka dijadikan alat untuk menghancurkan komunitas mereka.

Penelitian akademis Chandra Linsa Hikmawati (2017) menjelaskan bahwa pemerkosaan massal ini sengaja menargetkan komunitas Tionghoa. Meski secara ekonomi lebih baik, mereka rentan secara sosial dan politik.

Chandra menjelaskan bahwa pemerkosaan massal ini terjadi karena kekerasan struktural terhadap etnis Tionghoa, ditambah budaya patriarki yang mengakar.

"Hal ini dapat terjadi mengingat dalam budaya patriarki memberi penekanan yang besar atas nilai seorang perempuan yaitu berada pada kehormatannya (keperawanannya)," lanjut Chandra dalam studinya.

Kekerasan seksual bukan sekadar efek samping kekacauan, tapi taktik sengaja untuk meneror kelompok etnis tertentu. Penggunaan benda-benda seperti gagang sapu atau pecahan botol pada korban menunjukkan niat untuk menyakiti dan merendahkan secara maksimal. Ini bukan sekadar nafsu, tapi bermotif politik.

Bukti Kuat Bantah Penyangkalan

Para ahli sepakat bahwa kekerasan seksual Mei 1998 adalah pelanggaran HAM berat. Memang ada pejabat yang awalnya menyangkal, seperti Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya era itu, Kolonel Gories Mere, Menteri Yunus Yosfiah, Menteri Negara Pemberdayaan Wanita di kabinet terakhir Presiden Soeharto, Tuty Alawiyah, hingga Wiranto.

Namun, para peneliti dan aktivis HAM terus berjuang mengungkap kebenaran. Mereka konsisten memproduksi karya ilmiah dan advokasi.

Ada dua organisasi yang kemudian bertindak cepat dan mencatat kekerasan seksual saat kerusuhan Mei 1998: Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRK) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). TRK dibentuk oleh warga biasa seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga, dipimpin oleh Romo Ignatius Sandyawan Sumardi dan Ita F. Nadia.

TRK mencatat 168 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual sampai 3 Juli 1998. Sebanyak 153 kasus terjadi di Jakarta, 20 korban meninggal dunia. Laporan ini, seperti diungkap Human Rights Watch, mencakup laporan yang belum diverifikasi, dan angka diperkirakan akan turun setelah pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara TGPF yang dibentuk Presiden Habibie pada 23 Juli 1998, anggotanya dari pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan ormas. TGPF mencatat 92 kasus kekerasan seksual di Jakarta, Medan, dan Surabaya: 53 kasus pemerkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan seksual, dan 15 kasus pelecehan seksual.

Laporan dari 1998 Human Rights Report-Indonesia oleh Departemen Luar Negeri AS juga mengonfirmasi angka TGPF, menyebut 52 perkosaan, 14 perkosaan dengan kekerasan lain, 10 serangan seksual, dan 4 pelecehan seksual, dengan mayoritas korban perempuan Tionghoa-Indonesia.

Mengapa angkanya beda? TRK mencatat 168 kasus, TGPF hanya 52-53 kasus pemerkosaan. Ini bukan kontradiksi, tapi karena TGPF hanya mencatat kasus yang bisa dibuktikan secara hukum, sedangkan TRK mencatat semua laporan yang masuk, meski belum terverifikasi.

Perbedaan tersebut menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak, termasuk pejabat saat itu, menyangkal adanya perkosaan atau menyebut laporan sebagai rumor palsu.

Lain itu, banyak korban enggan dan malu melapor karena stigma masyarakat. Korban sulit mengingat atau menceritakan kejadian karena trauma mendalam dari Kerusuhan Mei.

Situasi kacau juga membuat pendataan sulit. Plus dugaan keterlibatan militer dalam kerusuhan, membuat korban takut kalau berani bicara. The Diplomat pada 20 Mei 2018 melaporkan bahwa banyak korban tidak melapor ke polisi karena takut, dan ancaman kematian terhadap komunitas Tionghoa terus terjadi.

Akibatnya penyelidikan terhambat karena banyak korban yang enggan bersuara. Faktor lainnya, banyak saksi-saksi dari pihak aparat yang tidak memenuhi panggilan. Seturut laporan Komnas HAM yang membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, banyak anggota TNI dan Polri tidak datang saat dipanggil untuk bersaksi atau menyerahkan dokumen penting.

Dari 48 saksi yang dipanggil dari pihak tersebut, hanya 3 orang saksi yang memenuhi panggilan. Sisanya tak hadir meski ada perintah jemput paksa dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Budaya Indonesia yang sering menyalahkan korban kekerasan seksual juga jadi penghalang besar untuk mencari keadilan.

"Hampir semua media mengkriminalisasi korban, dengan menyebutkan dia memiliki kelainan seksual," ucap Ita F. Nadia mengomentari pembunuhan Ita Martadinata kepada CNN Indonesia.

Kekerasan seksual, terutama pemerkosaan, mengakibatkan malu dan trauma besar di masyarakat Indonesia. Korban takut dikucilkan atau dihakimi kalau tampil ke publik. Ini seperti fenomena gunung es, angka resmi hanya puncaknya, kenyataan bisa jadi jauh lebih besar.

Bukti Lain dengan Lahirnya Komnas Perempuan

Sejak awal, masyarakat sipil dan kelompok perempuan menuntut akuntabilitas negara. Pada 16 Juni 1998, kampanye tanda tangan dimulai meminta penuntutan tegas bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dalam dua minggu terkumpul 4.000 tanda tangan menuntut pertanggungjawaban negara.

Pada 22 Juli 1998, Presiden Habibie meminta proposal pembentukan komisi khusus perempuan dan menyetujui Komnas Perempuan sebagai lembaga independen. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dibentuk keesokan harinya.

Komnas Perempuan secara resmi berdiri pada 9 Oktober 1998 melalui Kepres No. 181/1998. Pembentukan Komnas Perempuan yang begitu cepat menunjukkan kekuatan gerakan masyarakat dalam mengubah kebijakan negara.

Tragedi Mei 1998 meninggalkan luka mendalam, terutama bagi perempuan Tionghoa-Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual sistematis.

Setelah 27 tahun berlalu, meskipun ada tuntutan keadilan dan temuan TGPF, proses hukum untuk kerusuhan Mei 1998, termasuk kasus kekerasan seksual, telah terhenti dan belum selesai hingga saat ini.

Permintaan maaf tanpa penuntutan dan penangkapan pelaku hanya menciptakan gestur kosong, merusak kepercayaan publik, dan melanggengkan siklus pelanggaran HAM. Permintaan maaf, meskipun penting, bukanlah pengganti keadilan.

Kebenaran tentang kerusuhan Mei 1998, termasuk kekerasan seksual, harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sejarah nasional untuk memastikan generasi mendatang memahami sepenuhnya cakupan tragedi serta bahaya diskriminasi. Kampanye pendidikan publik juga harus dilakukan untuk melawan revisionisme sejarah.

Penulis: Ali Zaenal

Editor: Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id