tirto.id - “Apakah mungkin dipecat?” tanya saya.

“Enggak bisa. Belum ada kasus-kasus (pelecehan seksual) seperti itu yang (pelakunya) sampai dipecat. (Pemecatan) itu urusan negara,” kata Kepala Prodi salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Diponegoro, Semarang.

Senin pertama Maret kemarin, saya mendatangi kantornya, setelah mendapat testimoni dari salah satu alumni jurusan itu. Dias—bukan nama sebenarnya—pernah mengadu ke Kaprodi yang tak ingin disebut namanya ini pada 2016 silam. Dias mengadu tentang pelecehan seksual yang diterimanya dari salah satu dosen. Pinggang, paha, dan badannya diraba-raba. Ia juga nyaris dicium, tapi berhasil kabur.

Sejauh ini, kasus Dias dianggap selesai karena dosen sudah ditegur Dekanat, dan diberi sanksi oleh Jurusan untuk tidak membimbing mahasiswi lagi. Dan Dias dianggap tidak memperkarakan kasus ini lebih lanjut.

Namun, sebelum bertemu Kaprodi, saya sempat bertemu tiga mahasiswi lain yang punya pengalaman serupa dari dosen yang sama. Ini membuktikan si dosen masih memakan korban, dan mahasiswi di jurusan itu masih tak aman dari perilaku mesumnya.

Kaprodi di FIB Undip berkata ia terganjal regulasi. Sanksi terhadap koleganya sejauh ini adalah hal paling maksimal yang bisa ia lakukan: si dosen tidak boleh lagi jadi dosen pembimbing skripsi mahasiswi.

Menurutnya, selama ini kampus belum punya regulasi khusus yang spesifik menyebut pelecehan seksual. “Saya juga pernah tanya ke dekan, tapi belum ada jawaban pasti,” kata Kaprodi.

Kasus begini bukan cuma terjadi di Undip. Di Fisipol, UGM Yogyakarta, dosen berinsial EH, pelaku pelecehan seksual yang pernah disorot The Jakarta Post pada 2016, masih terlihat di kampus meski sudah diskors dilarang mengajar.

Sejak kejadian itu diekspos The Jakarta Post, EH dibebaskan dari kewajiban mengajar dan diminta melakukan mandatory counseling di Rifka Annisa Women Crisis’s Center. Ia juga dilarang untuk memberikan bimbingan skripsi.

Di tengah ramai-ramai kasus Agni—nama samaran mahasiswi yang menerima kekerasan seksual saat KKN—Fisipol kali ini bertindak lebih tegas pada EH. Ia diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Namun, hingga 25 Februari kemarin, EH masih terlihat di kampus. Nur Rachmat Yuliantoro, Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, juga mendengar desas-desus EH masih terlihat di kampus, tapi ia tak bisa memastikan sebab tak pernah melihatnya sendiri. Akan tetapi, kata staf dan dosen, lampu di ruangan EH masih sering menyala dan pintunya terbuka.

“Rumit juga karena secara status EH, kan, PNS, masih menunggu bagaimana universitas bersikap dalam hal ini,” kata Rachmat kepada The Jakarta Post untuk Kolaborasi #NamaBaikKampus.

Ia tak tahu persis alasan EH masih bertahan di kampus. Walaupun Fisipol menerima pengunduran diri EH, tapi jika universitas belum memberi respons, secara de jure EH masih staf UGM, ujar Rachmat.

Memecat dosen memang diakui Nurhayati, Dekan FIB Undip, bukan urusan mudah. “Dosen terikat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), yang artinya tidak bisa sembarangan ditindak kampus,” katanya.

Kejadian yang berulang dan keamanan mahasiswa yang genting sering kali belum cukup buat kampus untuk memberikan sanksi lebih tegas.

Di Undip, sepengetahuan Nurhayati, tidak ada aturan spesifik di lingkungan akademik Undip yang menyebut klausul “pelecehan seksual” atau "kekerasan seksual". Sehingga kampus akan merujuk pada aturan-aturan tentang etika dosen bila pada akhirnya akan menjatuhkan sanksi.

Padahal, “Sebagai universitas harus menjamin keamanan mahasiswa dan mahasiswinya yang datang," menurut Nadia Karima Melati, penggiat organisasi yang mendampingi korban pelecehan seksual di Universitas Indonesia.

Logikanya, mahasiswa-mahasiswi ini bayar, yang berarti mereka harus mendapatkan keamanan dari proses pendidikan itu, ujar Nadia.

“Lu ambil uang mahasiswa, tapi lu juga harus kasih yang setimpal, dong. Enggak mungkin juga kita belajar di saat kita waswas, karena kita tahu lagi diajar sama pemerkosa,” kata Nadia kepada VICE Indonesia untuk kolaborasi #NamaBaikKampus.

Aturan yang Dilempar-lempar

“Saya sebenarnya selalu merasa terancam,” kata Iriana, bukan nama asli, salah satu mahasiswi di FIB Undip, yang tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan dosen pelaku pelecehan seksual.

Iriana tak punya banyak pilihan selain “play along”. Tangannya sering digenggam ketika sedang konsultasi studi di ruang jurusan. Sang dosen bahkan sering melempar pertanyaan lewat pesan WhatsApp yang bikin Iriana tak nyaman, misalnya, "Malam minggu ke mana, Cah Ayu?"

Iriana merasa sangat risih atas pertanyaan mesum si dosen FIB Undip tersebut, “Tapi, ya dibawa chill aja. Soalnya masih akan ketemu dia lagi di kampus.”

Ketiadaan aturan yang khusus melindungi korban pelecehan atau kekerasan seksual jadi salah satu alasan Iriana tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Kasus-kasus ketidaknyamanan atas perilaku dosen genit seperti yang dialaminya cenderung dipandang sebelah mata oleh kampus.

Dan Undip bukan satu-satunya. Kampus-kampus lain di Indonesia memang tak punya regulasi khusus semacam itu.

Secara tidak langsung, kekosongan regulasi itu melanggengkan keberadaan dosen-dosen genit yang berpotensi menjadi pelaku pelecehan. Artinya, ketika kampus sering kali beralasan menunggu laporan dari mahasiswanya, pada saat yang sama juga tidak menyiapkan sistem perlindungan yang baik buat penyintas.

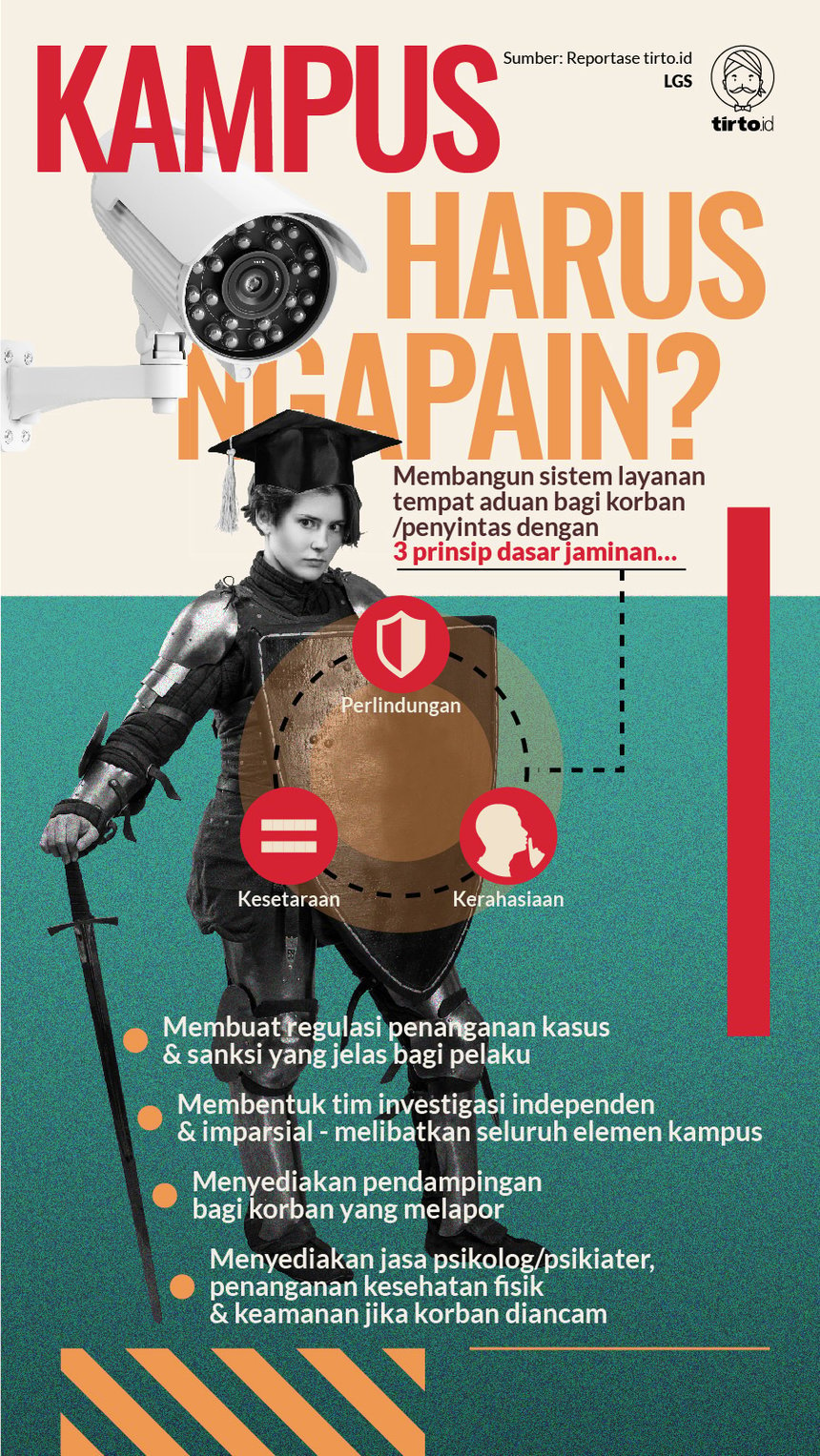

Selain itu, menurut Nadia Karima Melati, ada tiga faktor yang membuat kasus-kasus pelecehan terus terjadi.

“Pertama, karena di pihak kampus itu tidak ada posko untuk melapor. Kedua, tidak ada sanksi sehingga, kalau gue ngelapor, terus apa? Dan ketiga, enggak ada pendokumentasian."

Kalau tak ada data, ujar Nadia, pihak universitas bisa berkilah, 'Enggak kok, kampus kami baik-baik saja. Kampus kami bebas dari pelecehan seksual'.”

Sejauh ini, kampus-kampus selalu melihat laporan pelecehan seksual secara kasuistik. Namun, tidakkah kampus menilai perlu membuat kebijakan khusus untuk menindaklanjuti kasus yang terjadi berulang?

“Kemenristek Dikti harus memberikan semacam peraturan khususlah. Syarat akreditasi harusnya kampus juga memberikan mekanisme dan dorongan untuk pencegahan kekerasan seksual,” tambah Nadia.

Ismunandar, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti, berkata Indonesia menganut sistem perguruan tinggi yang bersifat otonom. Maka, dengan logika itu, permasalahan-permasalahan terkait kemahasiswaan dan kedisiplinan di wilayah otoritas kampus masing-masing.

Ismunandar baru dilantik dua bulan lalu ketika kasus Agni di UGM nyaring di media nasional. Ismunandar mengakui Dikti sampai saat ini belum memiliki regulasi khusus untuk menangani kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Menurutnya, kasus demikian bisa diselesaikan di ranah perguruan tinggi saja.

“Dalam institusi pendidikan, kami harapkan perguruan tinggi menyelesaikannya. Tapi, kalau dalam hal tertentu dipandang kami perlu—harus (ikut terlibat), kami bisa saja gitu,” kilah Ismunandar kepada VICE Indonesia.

Apakah tidak memungkinkan untuk memberlakukan regulasi nasional agar kampus punya standar tertentu saat menangani kasus kekerasan seksual?

“Sampai saat ini belum ada. Ya, sampai saat ini belum ada,” ujar Ismunandar, menggambarkan para pembuat kebijakan ini tidak menganggap genting bahwa kampus adalah lahan subur kejahatan seksual.

========

Laporan ini adalah bagian dari seri laporan mendalam #NamaBaikKampus. Ini adalah proyek kolaborasi antara Tirto.id, The Jakarta Post, dan VICE Indonesia terkait pelbagai dugaan kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi di Indonesia.

Tim Tirto yang bekerja untuk proyek ini adalah Dipna Videlia Putsanra di Yogayakarta, Aulia Adam, Fahri Salam, dan Wan Ulfa Nur Zuhra di Jakarta.

Jika kamu pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual di kampus dan berkenan berbagi cerita, bantu kami mengisi testimoni untuk mendesak pembuatan kebijakan yang berpihak pada korban: bit.ly/NamaBaikKampus

Penulis: Aulia Adam

Editor: Fahri Salam

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id