tirto.id - Di balik Raja Ampat yang dikenal sebagai surga dunia dan menjadi destinasi andalan para pelancong, tersimpan realita kelam yang mengancam keanekaragaman hayatinya. Tagar #SaveRajaAmpat mewarnai media sosial belakangan ini.

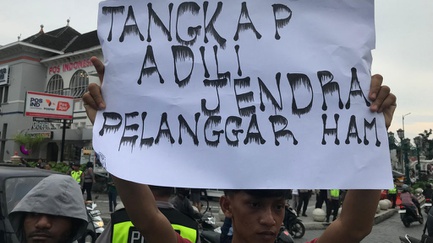

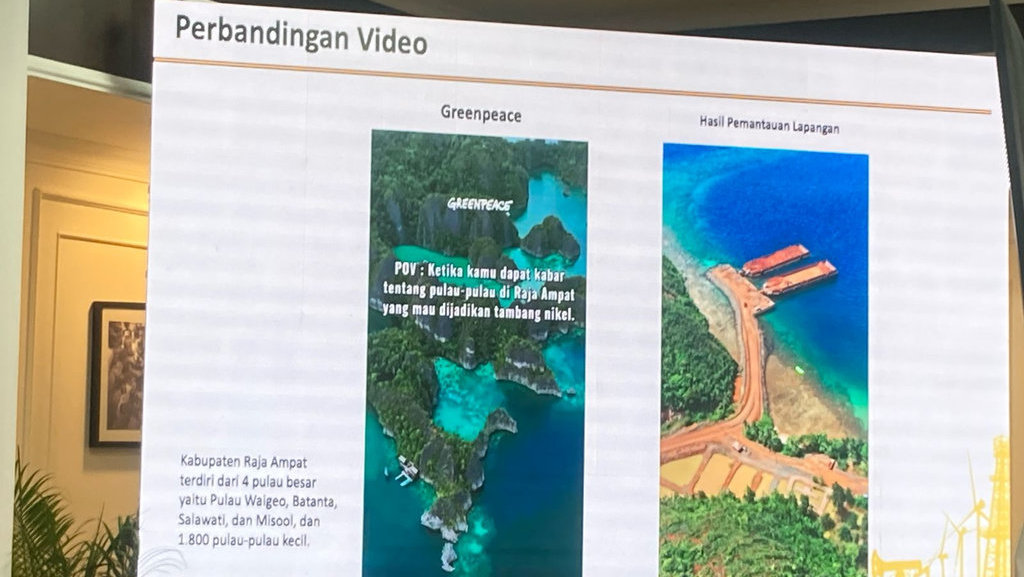

Hal itu mencuat usai aksi protes Greenpeace pada saat konferensi Indonesia Critical Minerals Conference di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa (3/6/2025). Hasil investigasi Greenpeace Indonesia menunjukkan, penambangan nikel mulai merambah pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

Ada setidaknya lima perusahaan tambang nikel yang melakukan eksplorasi tambang di salah satu kawasan Papua Barat Daya itu, antara lain PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP), dan PT Nurham.

Mengutip rilis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dikutip Selasa (10/6/2025), hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Hasil pengawasan pihaknya menemukan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

PT KSM yang melakukan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 lalu misalnya, ditemukan kegiatan pertambangan yang berada di luar PPKH seluas 5 hektare. Begitu pula kegiatan eksplorasi PT MRP di kawasan hutan sebanyak 10 titik juga diketahui tanpa PPKH. Perusahaan itu bahkan diketahui tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di pulau kecil, Batang Pele.

Sementara PT ASP melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, pihak kementerian mengatakan telah memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.

Kemudian untuk PT Gag Nikel, anak usaha BUMN di bawah PT Antam ini beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare yang tergolong pulau kecil. Dengan begitu, aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

"Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, seperti dilaporkan Tirto, Sabtu (7/6/2025).

Meski pulau-pulau kecil sudah dilindungi dalam UU PWP3K, eksplorasi tambang PT GN di Pulau Gag merupakan kasus istimewa lantaran perusahaan ini masuk dalam daftar 13 perusahaan yang dikecualikan dari larangan tambang di kawasan hutan lindung, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai undang-undang.

PT Gag Nikel sendiri telah mengantongi izin operasi produksi sejak 2017. Izin operasi ini berdasarkan SK Menteri ESDM Nomor 430.K/30/DJB/2017, yang berlaku hingga 30 November 2047.

Usai penjarahan pulau-pulau kecil di Raja Ampat ini menuai kritik publik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menghentikan sementara izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, mulai Kamis (5/6/2025).

PT Gag Nikel sebagai pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII mengatakan pihaknya menghormati dan menerima keputusan Menteri ESDM, Bahlil, untuk menghentikan sementara kegiatan operasional tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Penghentian itu dilakukan hingga proses verifikasi lapangan selesai.

Pelaksana Tugas Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya, memastikan PT GN telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices.

“Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” ungkap Arya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/6/2025).

Konsekuensi Omnibus Law dan Nihilnya Kerangka Hukum

Meski Indonesia menjadi rumah penting bagi lanskap industri nikel global dan menggencarkan hal ini atas nama “transisi energi”, penambangan di pulau-pulau kecil di Tanah Air sebetulnya melanggar UU PWP3K, yang juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Pasal 23 ayat (1) UU itu menyebut bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

Kemudian pasal yang sama ayat kedua menyatakan "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara".

Selain UU PWP3K, Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menilai, aktivitas pertambangan di pulau kecil juga berseberangan dengan UU/32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu mengapa pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil, bukan hanya di Raja Ampat, tapi di wilayah-wilayah lain harusnya dievaluasi dan dicabut.

“Kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dengan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, satu poin yang menarik dan sangat kuat menurut kami adalah MA dan MK menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil itu dilarang kenapa, karena bahaya yang sangat besar,” ujar Uli saat berbincang dengan Tirto, Selasa (10/6/2025).

Pertama, yakni daya rusaknya tidak bisa dipulihkan. Kedua, aktivitas ini melanggar prinsip partisipasi dan keadilan antargenerasi. Hal itu kemudian menggambarkan bahaya saat ini dan ke depan ketika wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selalu dieksploitasi untuk memenuhi ekonomi yang berbasis pertambangan mineral batubara.

“Artinya ada kerusakan lingkungan yang tidak bisa dipulihkan, lalu kemudian hak generasi selanjutnya yang tercerabut dan banyak lagi dampak-dampak lainnya,” lanjut Uli.

Apalagi, pemerintah justru menciptakan konflik horizontal, alias memecah belah masyarakat dan menunjukkan adanya kelompok yang mendukung penambangan di pulau kecil ini. Lalu pemerintah daerah (pemda) di Raja Ampat justru mengaku terkejut atas banyaknya izin tambang nikel yang bermunculan di wilayahnya.

“Yang pertama, memang kan pasca Undang-Undang Cipta Kerja kan kebijakan, kewenangan terkait dengan penertiban izin, pemberian izin, dan lain sebagainya itu ada di kementerian. Tetapi tidak mungkin pemerintah daerah tidak tahu gitu. Karena apa? Karena izin lokasi ya itu pasti dari mereka (pemda). Izin prinsipnya itu pasti dari mereka,” ujar Uli.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (FH UGM), I Gusti Agung Made Wardana, juga menggarisbawahi bagaimana polemik pertambangan nikel tidak lepas UU Ciptaker atau Omnibus Law.

Hilirisasi nikel sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah mineral dengan mengolah bijih nikel mentah di dalam negeri menjadi proyek strategis nasional yang dinilai secara rezim diberikan keistimewaan

“Jadi Omnibus Law itu memberikan karpet merah untuk memfasilitasi bagaimana proyek-proyek strategis nasional ini bisa berjalan melalui safeguard lingkungan atau perlindungan-perlindungan lingkungan yang sudah diperlemah. Jadi mulai dari perizinan, melalui modal OSS yang berada di tingkat pusat dan semuanya tersentralisasi, amdalnya disentralisasi,” ungkap Dosen FH UGM yang akrab dipanggil Igam ini kepada Tirto, Selasa (10/6/2025).

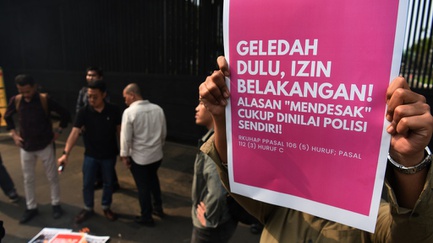

Omnibus Law disebut mempersempit partisipasi publik dalam proses penelusuran AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Ketika UU 32/2009 mewajibkan tiga pihak untuk diajak berpartisipasi, yang diwajibkan dalam Omnibus Law justru dipangkas hanya menjadi satu, yakni “masyarakat yang terdampak langsung”.

Padahal, tiga kelompok yang mesti diajak berpartisipasi awalnya meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan, LSM atau akademisi, serta masyarakat yang terpengaruh oleh putusan AMDAL.

“Tapi di Omnibus Law itu diubah. Pihak kedua dan ketiga itu dicoret. Pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh oleh putusan AMDAL itu dicoret dan yang diperbolehkan untuk terlibat dalam partisipasi dalam AMDAL itu adalah hanya yang pertama. dan itu pun dipersempit lagi bahasanya, adalah masyarakat yang terkena dampak langsung. Kalau dulu bahasanya masyarakat yang terkena dampak sekarang bahasanya masyarakat yang terkena dampak langsung,” ujar Igam.

Hal itu disebut menjadi celah untuk terjadinya manipulasi perizinan, seolah-olah perizinannya legal tapi prosesnya secara formal tidak dilalui, dalam hal ini misalnya aspek partisipasi. Dengan begitu, proses-proses perizinan pertambangan Nikel di Indonesia jadi relatif sangat tertutup karena publik tidak diajak terlibat, sebagai konsekuensi dari Omnibus Law.

“Ini kaitannya juga dengan ketiadaan rangka hukum tingkat nasional yang berkaitan dengan perubahan iklim. Karena hilirisasi Nikel ini kan diklaim sebagai upaya Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dalam konteks transisi energi. Namun masalahnya kita belum punya Undang-Undang yang menjadi kerangka panduan bagaimana sih kebijakan iklim ini harus disusun di Indonesia, sehingga ini yang menyebabkan ketiadaan prinsip-prinsip mendasar dalam mengatasi perubahan iklim,” lanjut Igam.

Merusak Ekosistem Penting

Studi Nexus3 Foundation bersama Universitas Tadulako berjudul "Dampak Industri Nikel di Teluk Weda: Risiko Lingkungan, Ancaman Hak Hidup Sehat" sudah mengungkap beberapa risiko negatif industri nikel. Salah satunya soal potensi risiko pajanan logam berat ke masyarakat lokal lewat konsumsi ikan.

Maka, dengan ditemukannya kerusakan serius akibat penambangan nikel, maka pemerintah harus bisa bertindak tegas. Igam berpendapat, KLH semestinya bisa menggugat dan tidak hanya membekukan izin, tapi juga membawa perusahaan-perusahaan yang bermasalah ke pengadilan.

“Bisa menggunakan prosedur perdata karena di UU 32 ada prosedur perdata yang gugat, gugatan pemerintah atau justru melaporkannya juga melalui pidana. Karena ini sudah merupakan perusakan lingkungan, apalagi ekosistem yang sangat penting. Raja Ampat adalah ekosistem yang penting secara ekologis, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia. Karena dia adalah rumah biodiversitas terutama dalam konteks marine,” ujar Igam.

Fenomena ini menjadi momentum untuk melihat seberapa serius pemerintah memposisikan pelestarian lingkungan di atas kepentingan keuntungan. Sebab, mengeruk sumber daya alam atas nama transisi energi atau perubahan iklim merupakan hal yang paradoks.

“Dan di sini juga pemerintah akan diuji sejauh mana sih, klaim-klaim dalam mengatasi perubahan iklim atas nama transisi energi itu kemudian menghormati masyarakat yang terkena dampak, kemudian menghormati integritas ekologis dan kemudian mendengarkan suara-suara kegelisahan masyarakat publik kegelisahan masyarakat umum ketika memang kondisinya menjadi sangat rusak dan beracun,” lanjut Igam.

Dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), sudah jelas memuat safeguard bahwa masyarakat adat, masyarakat kecil, masyarakat terpinggirkan, perempuan dan mereka yang termarjinalisasi secara ekonomi harus dihormati dalam agenda-agenda iklim baik mitigasi, adaptasi, maupun loss and damage.

Pemerintah baru-baru ini diketahui mencabut empat izin usaha tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat. Empat perusahaan yang dicabut itu adalah PT ASP, PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham.

Meski kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan PT Gag Nikel diklaim minor, pemerintah tetap meminta pemulihan kondisi sekitar. Sebab, kawasan Raja Ampat memang memiliki kerentanan kerusakan.

KLH mengungkap bahwa, PT GN menjadi perusahaan dengan dampak kerusakan paling minor di Raja Ampat. Hal itu dipastikan setelah tim pengawasan turun ke lokasi pertambangan di Pulau Gag.

"Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius, walaupun ada gejala ketidaktaatan lebih ke minor-minor saja, tetapi ini dari pandangan mata," kata Menteri LH, Hanif, dalam konferensi pers, Minggu (8/6/2025).

Penulis: Fina Nailur Rohmah

Editor: Anggun P Situmorang

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id