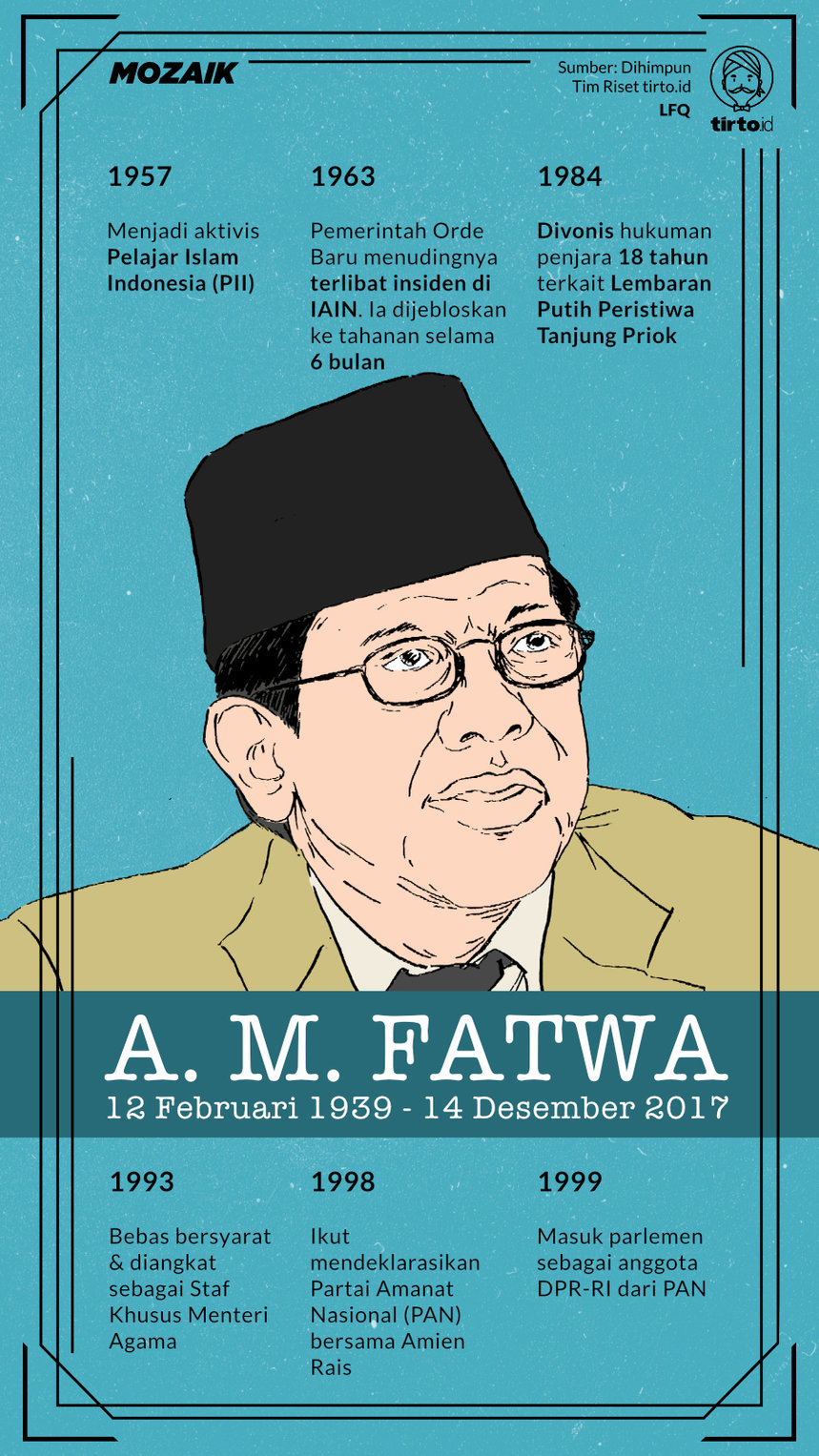

tirto.id - Andi Mappetahang Fatwa wafat pada 14 Desember 2017, tepat hari ini tiga tahun lalu. Orang-orang kembali mengingat Tanjung Priok. Juga Soeharto. Dan Orde Baru.

Tanjung Priok menjadi situs sosial yang mengerek nama Fatwa sebagai macan Jakarta yang membuat banyak orang lupa bahwa ia berdarah Bone, Sulawesi Selatan. Priok adalah titik balik imaji bahwa Islam dan umara tak sedang baik-baik saja. Pusat sengketa memang RUU Ormas atau di kalangan umat dikenal dengan "Asas Tunggal Pancasila". Namun, Priok adalah gelanggang Baratayudha di mana postur politik umat berubah untuk waktu yang sangat lama.

Di kawasan ekonomi padat modal dan umat yang miskin itu, Fatwa memang tak sendiri. Martir pada 12 September 1984 di Rawabadak, Tanjung Priok, yang selalu terkenang tentu saja Amir Biki. Namun ada sebarisan macan mimbar yang namanya pasang dan kemudian dibariskan oleh pemerintah ke penjara Jakarta. Antara lain: Abdul Qadir Djaelani, Tony Ardie, H.M. Sanusi, dan H.R. Dharsono. Dalam sejarah mimbar bebas umat--jauh sebelum Rizieq Shihab merebut segalanya--imaji Islam-Politik dipenuhi nama-nama itu, ya, Qadir, Tony, Sanusi, dan Fatwa.

Nama-nama yang menemukan momen dakwah sepanjang tahun 1980-an itulah yang mengorbitkan kembali Islam-Politik setelah PPP praktis terbonsai. Islam-Politik itu tak bekerja di jalur demokrasi formal di parlemen, melainkan hidup di mimbar-mimbar masjid dan pengajian. Atau, di kelas-kelas pengaderan siswa dan mahasiswa di organisasi-organisasi seperti PII dan HMI. Mereka menghidupkan lagi semangat Masyumi dan M. Natsir yang pada awal tahun 1960-an dikeroyok segitiga Sukarno, tentara, dan PKI hingga ambyar.

Pengeroyokan dan penghancuran itu melahirkan dendam. Sukarno dianggap sebagai dajal politik, sementara siapa pun yang menggantikannya adalah Mahdi penyelamat. Hingga akhirnya, semua imaji tentang Orde Baru yang memesona itu dikubur di Priok.

Fatwa yang pernah mencicipi penjara Sukarno adalah salah satu manusia mimbar berlidah belati. Lidahnya yang menyengat itu mengenyahkan statusnya sebagai PNS dengan jabatan terakhir kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta yang didudukinya hampir satu dekade sejak tahun 1970.

Fatwa, Sanusi, Tony, Djailani, dan si Godfather mahasiswa-masjid Imaduddin adalah pembangkang yang liat dan selalu menunjukkan bahwa Islam (di kota) punya suara nyaring. Solidaritas yang dipupuk dari satu masjid ke masjid selama hampir satu dekade itu menegaskan bagaimana postur Islam-Politik ini tumbuh. Sejak medio 1970-an, imaji Islam Berparlemen perlahan pudar digantikan dengan training masjid.

Menjadikan masjid sebagai benteng dan sekaligus "sekretariat bersama" untuk mengonsolidasikan kekuatan umat menjadi langkah nasional yang strategis. Di tahun-tahun konsolidasi inilah muncul forum bernama Badan Koordinasi Pemuda Masjid (BKPM) yang menaikkan pamor di kalangan remaja bahwa menjadi takmir masjid itu keren.

Geliat inilah yang agaknya mendorong sejarawan Kuntowijoyo menisbatkan masjid sebagai identitas yang melekat pada generasi baru Islam-Politik. Terutama sekali geliat masjid-masjid di sejumlah kota besar yang memiliki perguruan tinggi.

Konsolidasi ini berjalan rapi, ajeg, dan bersifat harian. Mereka hanya menunggu waktu untuk muncul secara bersama dan menunjukkan kekuatan utama di jalanan. Satu-dua dengan kepala penuh amunisi kegeraman dan dendam memang sudah mendahului dengan melakukan teror dengan sasaran pos-pos aparat keamanan dan "sarana alat vital negara" lainnya yang dianggap sebagai pelindung kerusakan besar, sebagaimana dilakukan Imran di Bandung dan Irfan di Yogyakarta.

Gerakan Islam Politik dari masjid ini membesar dan liat--tak sekadar protes-protes sporadis--tatkala RUU Ormas (Asas Tunggal Pancasila) memasuki tahap-tahap penetapan oleh pemerintah.

Masjid dan pergerakan Islam berbasis di perkotaan merespons RUU ini dengan antusias. Nyaris tak ada perbincangan selain soal baik-buruknya ber-Pancasila ala Orde Baru. Pemuda dan pelajar Islam pun berlomba-lomba mengkaji ulang dengan secermat-cermatnya Pancasila dengan dipandu para supersenior yang nama-namanya sudah disebutkan di atas. Umumnya menghadapkannya muka lawan muka dengan Islam.

Salah satu buku pegangan yang wajib di pangkuan adalah Islam, Pancasila dan Asas Tunggal karya Deliar Noer. Buku tipis bersampul kuning yang diterbitkan Yayasan Perkhidmatan pada 1983 ini menjadi kitab baru bagi siswa dan mahasiswa untuk menantang guru dan dosen pengajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah dan di kampus.

Pembangkangan di berbagai forum keagamaan yang masif itu luluh lantak di Rawabadak, Tanjung Priok. Memang, musabab penghancuran solidaritas besar umat ini bukan soal Pancasila, melainkan isu tentara masuk musala dengan sepatu bot. "Isu kecil" ini membesar, berdarah, dan membuat Priok menjadi situs penting bagaimana Priok (dan, Pancasila) kemudian menjadi dalih untuk melakukan pengejaran kepada para "penghasut" yang selama ini hanya menunggu waktu yang pas untuk digilas oleh mesin opresi Orde Baru.

Dan, Fatwa ada dalam barisan mubalig yang digilas itu. Di mana-mana organisasi umat dipaksa untuk memilih: ikut Pancasila atau digasak. HMI pecah, PII "dibubarkan". Sementara pemaksaan asas itu bikin partai Islam "resmi" juga retak dan gembos.

Nahdlatul Ulama juga melakukan reposisi setelah prajurit ABRI makin sering mondar-mandir masuk ke pesantren untuk "membantu angkut-angkut perabot pesta". Pasca-Priok, salah satu muktamar paling genting dan penting yang dikenal dengan Muktamar Situbondo di akhir tahun 1984, NU memutar haluan meninggalkan Islam-Politik dan kembali ke khittah-nya di jalan kebudayaan dan pengajaran agama. Pasca-Priok, Gus Dur naik panggung.

Sementara itu, wajah Islam-Politik yang lain yang sudah bermuka abu disikat duo jenderal, Moerdani-Soetrisno, satu-satu ditangkap. Yang masih memiliki sisa keberanian menyelenggarakan sejumlah pemboman di waktu-waktu yang berdekatan. Yakni, bom BCA di Jakarta (4 Oktober 1984) dan bom Borobudur di Magelang (21 Januari 1985).

Sementara para peneguh yang lain dan lebih moderat bersulih jalan menyelenggarakan siasat "kulit bawang" untuk bertahan menghidupkan sisa-sisa imaji Islam-Politik yang robek dan koyak.

Ya, para peneguh Islam-Politik seperti yang diangankan Fatwa, pada akhirnya nasibnya mirip Arie Hanggara yang peristiwanya satu sekuensi dengan Priok. Sidang Fatwa dan Priok pada Januari 1985 sama ramainya dengan sidang kematian bocah Arie Hanggara yang tewas di tangan ibu tiri dan bapaknya yang pengangguran ibu kota. Mereka turut menaikkan dan mendudukkan Soeharto di takhta tertinggi Republik Indonesia, namun di pertengahan jalan dilumat di ibu kota. Mereka menjadi anak tiri (jika tak dikatakan bocah mursal) dalam politik negara ala Orde Baru.

Fatwa nyaris saja menghabiskan umurnya di penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Reformasi yang membebaskannya dan kembali di jalur Islam-Politik dengan posisi sedikit bergeser ke tengah dengan ikut bergabung mendirikan Partai Amanat nasional (PAN). Kali ini, ia tak lagi berpolitik di mimbar masjid, namun di mimbar parlemen. Sepanjang Reformasi hingga wafatnya, Fatwa menghabiskan umur politiknya di Senayan. Ia senator yang lahir dari imaji Islam-Politik yang koyak.

Lelaki berdarah Bone dan menjadi macan ibu kota itu kembali ke keharibaan-Nya di pekan awal bulan pamungkas 2017. Fatwa boleh terjungkat ke bumi mengikuti sebarisan mubalig-mubalig Priok berlidah belati lainnya, namun imaji yang pernah diperjuangkannya dengan sungguh-sungguh itu tak benar-benar lenyap. Bahkan, kini imaji Islam-Politik yang lahir dari masjid dan pengajian di sudut-sudut kampung Jakarta yang miskin kembali pasang.

Tinggallah kini bagaimana rezim Joko Widodo bersiasat dan mengambil kebijakan menyikapi arus pasang imaji Islam Politik peninggalan Fatwa dan kawan-kawannya itu.

==========

Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 15 Desember 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

Editor: Zen RS & Irfan Teguh Pribadi

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id