tirto.id - Dalam perkembangan pemikiran dewasa ini, wawasan realistis sebagai buah kematangan dan kedewasaan pemikiran ilmiah umat Islam merupakan dambaan bagi perkembangan pemikiran dan keluwesan sikap keislaman.

Dengan demikian, perguruan-perguruan tinggi agama adalah sumber pencerahan wawasan keislaman yang realis ini. Ia adalah jalan satu-satunya kemajuan dan ketegaran pemikiran umat Islam. Fundamentalis yang romantis tidak akan bisa memecahkan persoalan umat dan masyarakat dalam dunia modern ini.

Oleh karena itu, kebangkitan umat Islam harus terpancar dari perguruan-perguruan tinggi, baik umum—ataupun, lebih-lebih perguruan tinggi agama yang akan menentukan wawasan keislaman yang realis dan dinamis.

Kebangkitan Islam tanpa kebangkitan dan kedewasaan penalaran tidak akan banyak artinya atau bahkan bisa meruwetkan suasana dunia dengan pandangan-pandangan romantis yang berlebihan.

Pasase di atas terasa relevan dengan kondisi saat ini. Aksi teror atas nama agama, kebangkitan kelompok fundamentalis, hingga euforia kejayaan Islam di masa lampau sebagai dampak kegagalan “kematangan berpikir dan nalar” menghiasi pemberitaan sehari-hari.

Selaku akademisi dan intelektual, Simuh rupanya telah memprediksi sejak lama situasi macam itu. Ia mencoba kritis terhadap berbagai ekspresi keislaman yang beku. Jika kebangkitan Islam muncul sebatas gejolak semata tanpa menyentuh fondasinya, bisa jadi kebangkitan tersebut “tidak akan banyak artinya.”

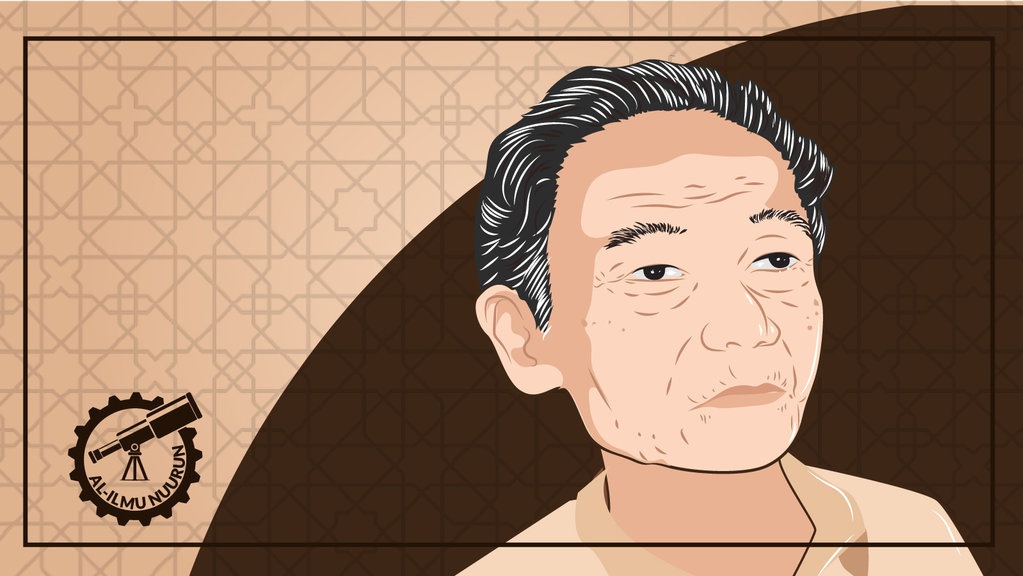

Simuh mencuat berkat kajian akademiknya tentang Islam, terutama Islam Jawa. Namanya seakan-akan hadir sebagai sinonim sufisme Jawa. Dalam bidang ini, memang banyak sekali penelitian dan buku yang ia terbitkan.

Orang ini lahir di Yogyakarta pada 3 Juni 1933 dari pasangan petani, Supoyo dan Fatonah. Saat usianya masih kecil, ibunya meninggal dunia. Kepergian sang ibu membuat Simuh terpukul.

“Ibu kami meninggal sewaktu adik perempuan kami berusia satu tahun. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana wajah ibu kami yang tercinta itu. Mungkin kakak perempuan kami yang dapat mengenalnya. Kami ingat dia menangis keras-keras sewaktu ibu kami meninggal,” katanya suatu saat.

Masa pendidikannya ia habiskan di Kota Gudeg. Setelah tamat SMA, Simuh melanjutkan studi ke Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga. Pada 1963, ia memperoleh kesempatan menimba ilmu di Australian University, Canberra.

Dari Australian University, Simuh meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul “Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ronggowarsito: Studi tentang Wirid Hidayat Jati.” Memasuki 1990-an, Simuh diangkat menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga. Di saat bersamaan, ia juga dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam di kampus tersebut. Pidato pengukuhan guru besarnya bertajuk “Perkembangan Aspek Akidah dalam Sufisme.”

Semasa berkarier sebagai akademisi, Simuh mencurahkan fokus pada penelitian tentang sufisme, mistisisme, hingga aliran-aliran Islam di Jawa yang ia kombinasikan dengan kecakapannya di bidang sastra Jawa. Beberapa karya yang telah ia hasilkan antara lain Islam dan Pergumulan Budaya (2003) dan Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa (1999).

Pada 27 Mei 2015, Simuh berpulang setelah mengalami gangguan kesehatan karena faktor usia. Ia sempat dirawat di RS Bethesda, Yogyakarta, sampai akhirnya waktu untuknya di dunia berhenti seketika.

Bagaimana Sufisme-Jawa Menyebar?

Sufisme Jawa tak bisa dilepaskan dari akarnya, tasawuf. Menurut Simuh, tasawuf (Islamic mysticism/sufisme Islam) bisa diartikan sebagai “mistik yang tumbuh dalam Islam.” Tujuan utama seseorang menempuh jalan tasawuf ialah untuk "bersatu" dengan Tuhan secara makrifat.

Pokok-pokok ajaran tasawuf, sebagaimana ditulis Simuh dalam Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa, antara lain distansi (menjaga jarak dengan nafsu serta urusan duniawi), konsentrasi (memusatkan pikiran untuk berzikir pada Allah), serta Insan Kamil (puncak proses tasawuf di mana pribadi terkait sudah dipandang jadi “manusia sempurna” karena berhasil “berhubungan dengan Allah”).

Perkembangan tasawuf tidak selalu mulus. Ia sempat ditentang dan dicurigai para mujtahid (orang dengan ilmu agama yang tinggi dan mampu menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli seperti Alquran dan Hadis). Mereka menilai tasawuf tidak sesuai syariat Islam dan menodai kemurnian. Puncak pertentangan itu, mengutip Simuh, ditandai dengan dihukum matinya ulama sufi bernama Husain bin Mansyur Al-Hallaj.

Akan tetapi, kematian Al-Hallaj tidak meredakan ketegangan sama sekali. Para pengikut sufi malah makin militan dan mengobarkan semangat perjuangan mereka. Kematian Al-Hallaj justru dianggap sebagai “jihad dan syahid.”

Perseteruan itu berhasil dipadamkan Imam Al Ghazali, ahli syariat dan teolog, dengan menyusun landasan yang menyediakan ruang bagi Islam dan mistisisme melalui bukunya, Ihya’ ‘Ulumuddin. Dalam buku tersebut dijelaskan, Islam dan tasawuf seharusnya bisa saling mendukung dan menguatkan; bukannya saling menjatuhkan.

Redamnya gejolak ini mengakhiri konflik di antara keduanya sekaligus membuka perkembangan sufisme Islam yang dibawa ulama asal Baghdad dan Cordoba.

Simuh berpendapat, keberadaan sufisme Jawa bisa dilacak sejak Islam masuk ke Jawa. Menurut catatan Abdul Jamil dalam Islam dan Kebudayaan Jawa (2000), Islam sudah bercokol di tanah Jawa sejak abad ke-15. Islam masuk lewat wilayah-wilayah pesisir Utara Jawa seperti Gresik, Tuban, dan Jepara. Dari ketiga tempat tersebut, Islam lantas menyebar secara signifikan di seluruh Jawa.

Pihak yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa adalah Walisongo. Di bawah konsolidasi Kerajaan Demak, mereka menyebarkan ajaran Islam di pelbagai daerah. Para wali tersebut memiliki otoritas spiritual yang cukup kuat.

Di masa inilah Islam dapat diterima dengan mudah. Alasannya, para wali maupun sufi menerapkan ajaran sufisme yang dekat dengan masyarakat setempat. Selain itu, para wali dan sufi juga menggunakan pendekatan kompromis dan akomodatif dalam kegiatan dakwah. Mereka tidak terlalu mempersoalkan kemurnian Islam dan menggunakan simbol tradisi macam wayang dan gamelan sebagai alat dakwah.

Walhasil, Islam, melalui proses pengajaran sufisme, dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan ketegangan baru. Para sufi menyusupkan unsur-unsur Islam tanpa harus mengorbankan budaya dan tradisi setempat.

Sebagaimana diakui para pengamat budaya, kemampuan resepsi (penerimaan) masyarakat Jawa sangat lentur. Budaya Jawa terbuka untuk menerima budaya luar tanpa kehilangan jati diri.

Tentu saja, masuknya unsur-unsur Islam ke tradisi masyarakat tanpa halangan berarti merupakan capaian tersendiri. Ridwan dalam “Mistisisme Simbolik dalam Tradisi Islam Jawa” (2008) menyebut, salah satu ciri yang menonjol dari struktur masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, pada masa Hindu-Budha adalah aturan-aturan hukum adat serta sistem keagamaan yang didasarkan pada animisme-dinamisme.

Dalam masyarakat Jawa, pendewaan dan pemitosan terhadap roh nenek moyang melahirkan proses penyembahan (ancestor worship) yang akhirnya melahirkan hukum adat dan relasi-relasi pendukungnya. Contohnya: seni pewayangan dan gamelan dijadikan sarana upacara ritual keagamaan untuk mendatangkan roh nenek moyang.

Karakter lain yang menonjol dari budaya Jawa yaitu kehadiran simbol-simbol sebagai bentuk ungkapan ide yang abstrak. Karena itu, lanjut Ridwan, “segala sesuatunya tidak jelas sebab pemaknaan simbol-simbol tersebut bersifat interpretatif.”

Pada dasarnya, Simuh menekankan bahwa sufisme Jawa merupakan dimensi spiritual Islam yang “lebih kompromis dengan budaya dan tradisi setempat (Jawa).” Ini lantaran ajaran sufi yang cenderung mistis serta mudah diterima.

Salah satu bentuk sufisme Jawa bisa dilihat lewat kehadiran komunitas kebatinan atau kejawen. Menurut Simuh, kebatinan merupakan bukti bagaimana Islam menerima tradisi sosial budaya Jawa. Kebatinan lekat dengan muatan-muatan yang bernafaskan Islam meski tampilan luarnya masih mempertahankan budaya Jawa asli.

Kebatinan atau kejawen adalah hasil campuran (sinkretisme) kebudayaan Jawa dengan agama pendatang: Budha, Islam, dan Kristen. Meski begitu, percampuran paling dominan terjadi dengan Islam.

Karena banyak bercampur dengan Islam, kebatinan kerap disebut “Islam Jawi.” Penyebutan “Islam Jawi” diungkapkan Koentjaraningrat yang mendefinisikannya sebagai “suatu kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistik yang bercampur menjadi satu dan diakui sebagai sama dengan agama Islam.”

Islam Jawi (kejawen), dalam perspektif Simuh, dibagi ke dalam dua bagian, yakni Islam dengan unsur-unsur Hindu dan Islam puritan (santri) yang lebih taat menjalankan syariat agama. Komunitas Islam Jawi dan santri tersebar di berbagai lapisan masyarakat di Jawa.

Simuh menyatakan, nilai keagamaan yang dipegang Islam Jawi adalah “manunggaling kawula gusti” (bersatunya hamba dengan Tuhan). Konsep penyatuan hamba dengan Tuhan merupakan “hasil dari proses dialog antara tatanan nilai Islam dengan budaya lokal Jawa yang lebih berdimensi tasawuf” dan “bercampur dengan budaya Hindu yang kurang menghargai aspek syariat dalam arti yang berkaitan dengan hukum-hukum hakiki agama Islam.”

Ajaran manunggaling kawula gusti hampir menjadi ajaran pokok di setiap karya sastra Jawa yang mengembangkan ajaran-ajaran keislaman seperti Serat Wiwid Jati, Serat Pamoring Kawula-Gusti, Suluk Saloka Jiwa, Serat Wedhatama, dan Serat Centhini.

Maka, yang tersaji adalah dua dimensi yang berjalan bersamaan. Penganut Islam Jawi meyakini adanya Allah, Nabi Muhammad, serta mengimani puasa Ramadan. Namun, mereka belum dapat menjalankan kewajiban salat lima waktu. Di lain sisi, pengikut kejawen pun masih percaya akan hal-hal magis, roh nenek moyang, hingga menjalankan ritus dan upacara yang tidak ada hubungannya dengan Islam.

“Pemekaran Islam pada tasawuf di Jawa menemukan bentuk paling khas dalam tasawuf mistik atau mistisisme. Dalam Islam, tasawuf dibedakan menjadi dua: tasawuf Islam dan murni. Tasawuf Islam, sebagaimana ditulis Ibnu Khaldun, merupakan penggambaran bagaimana manusia tekun beribadah dan tidak tamak. Terpenting, tasawuf ini mengacu pada ajaran Al-Qur’an dan Al-Hadist,” tulis Simuh dalam Sufisme Jawa.

“Sementara tasawuf murni adalah suatu ajaran atau kepercayaan yang menekankan bahwa manusia bisa bertemu Tuhan dengan meditasi atau kesadaran spiritual yang terbebas dari campur tangan akal,” lanjutnya.

Ajaran mistik ini, menurut Simuh, menekankan pada tercapainya Insan Kamil, yakni manusia yang dapat mencapai "kebersatuan" dengan Tuhan.

====================

Sepanjang Ramadan hingga lebaran, redaksi menyuguhkan artikel-artikel yang mengetengahkan pemikiran para cendekiawan dan pembaharu Muslim zaman Orde Baru dari berbagai spektrum ideologi. Kami percaya bahwa gagasan mereka bukan hanya mewarnai wacana keislaman, tapi juga memberi kontribusi penting bagi peradaban Islam Indonesia. Artikel-artikel tersebut ditayangkan dalam rubrik "Al-Ilmu Nuurun" atau "ilmu adalah cahaya".

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id