tirto.id - Perbedaan di tubuh umatku ialah rahmat. Hadis Nabi yang sering dikutip dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU) ini menjadi etos bagi toleransi Islam sepanjang lebih dari seribu tahun. Sejarah Islam menggambarkan agama ini mewujud dalam rupa yang tidak tunggal, polifonik, dan kaya sudut pandang.

Jika menengok khazanah tradisi yang tidak tunggal itu, maka refleksi atas sejarah Islam masa pramodern penting dilakukan. Thomas Bauer, sejarawan di Universitas Münster, Jerman, dalam Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte des Islams (Kultur ketaksaan: sejarah Islam yang berbeda, 2001) menyelidiki ‘toleransi atas ambiguitas’ (Ambiguitätstoleranz) sebagai spirit kemajemukan Islam. Maksudnya, masyarakat muslim pramodern memiliki kemampuan untuk menenggang perbedaan atas klaim kebenaran dan situasi ketika kebenaran dan tak dapat sepenuhnya terbangun.

Menurut Bauer, toleransi atas ambiguitas dalam Islam pramodern jauh lebih tinggi ketimbang masyarakat Barat, sehingga Islam yang muncul ialah jenis Islam yang lentur. Masyarakat muslim modern cenderung gelisah akan yang berbeda, kehilangan hasrat, daya lentur, dan toleransi atas ambiguitas itu.

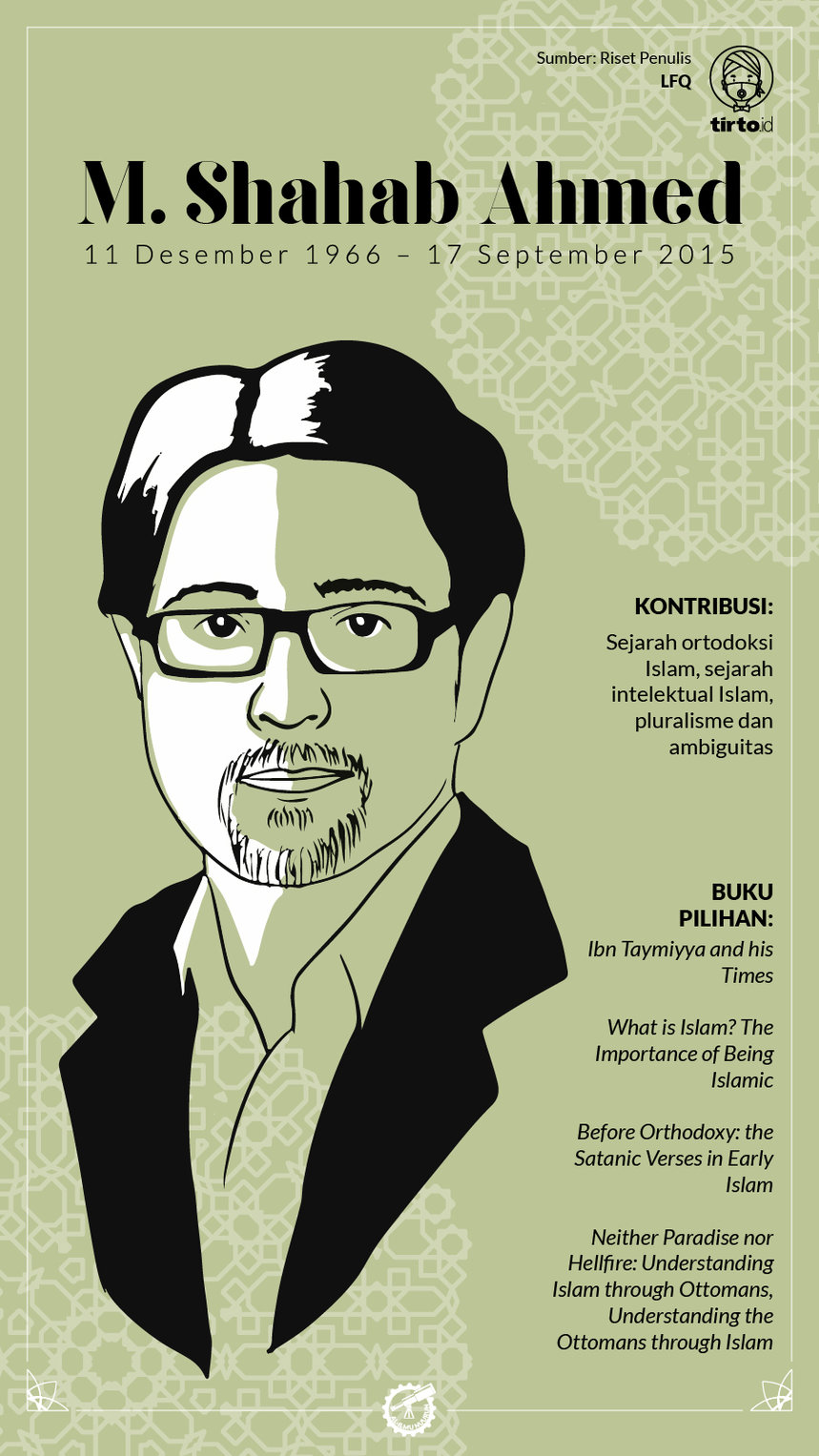

Shahab Ahmed, sejarawan dan intelektual Islam dari Pakistan, punya telaah yang serupa dengan penjelasan yang berbeda. Dalam What is Islam? The Importance of Being Islamic (2015), Ahmed menegaskan soal kebudayaan Islam yang penuh dengan ambiguitas, ambivalensi, kontradiksi, dan paradoks. Kerumitan soal ini tak dimiliki masyarakat muslim modern, sehingga yang muncul ialah tampilan Islam yang kaku. Gambaran Islam masa lalu itu lebih dari sekadar soal halal dan haram.

Dari Balkan hingga Asia Tenggara

Pada masyarakat yang ia namakan 'Balkans-to-Bengal complex' yang merentang dari Balkan hingga Anatolia, Iran, Asia tengah, hingga ke Asia Selatan di sekitar Teluk Benggala, ekspresi Islam pada periode 1350-1850 punya kekuatan dahsyat dalam memproduksi makna keberislaman. Ahmed tidak menyebut periode ini sebagai pascaklasik dan tidak mengikuti tren kesarjanaan yang ingin menggali apakah periode pasca-kejatuhan Baghdad oleh Mongol pada 1258 adalah masa kemunduran. Tentu pertanyaan ini penting dan sudah dijawab sarjana lain dengan baik. Ahmed, sebaliknya, ingin memotret dinamika budaya Islam secara lebih komprehensif.

Ia ikut mendekonstruksi kategori Islam dan Islamicate sebagai tak perlu. Kategori ini berasal dari sejarawan Marshall Hodgson dalam The Venture of Islam (1974) yang ingin membedakan mana aspek yang religius dan mana produk kebudayaan muslim yang dominan, tapi tak religius. Misalnya, filsafat Yahudi Maimonides di Spanyol era al-Andalus ialah Islamicate, demikian halnya wine (anggur). Ada aspek dini (keagamaan)dan dunyawi (sekuler).

Ahmed menilai pembagian agama Islam dan kebudayaan Islamicate ini dilematis. Produk kebudayaan muslim, bagi Ahmed, sama-sama Islami (Islamic). Secara umum ia mengkritik banyak pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora atas Islam dengan kategori kajian agama di Barat. Ia ingin keluar dari pembedaan yang mereduksi ekspresi keislaman baik sebagai agama dan budaya yang tak terpisahkan.

Ketidakterpisahan ini bermaksud untuk menangkap berbagai produk kebudayaan Islam yang menggambarkan pluralisme dan "kontradiksi koheren" yang membentuk kondisi alamiah yang multidimensional. Dalam kebudayaan Balkans-to-Bengal complex itu, Islam lebih dari soal syariat yang ditentukan oleh fukaha. Wacana normatif dalam Islam juga ditentukan oleh keterlibatan dalam produksi etika filosofis dan kesusastraan. Sementara nilai-nilai kehidupan sosial dan politik banyak ditentukan oleh wacana intelektual selain tradisi fikih. Ahmed justru melihat hukum Islam secara paralel ditentukan oleh etika filosofis dan tradisi fikih.

Tak heran jika filsafat Islam, sufisme, filsafat iluminasionisme Suhrawardi (m. 1191) dan ‘kesatuan wujud’ Ibnu Arabi (m. 1240), seni Islam, puisi Hafez (m. 1390), serta konsumsi anggur termasuk dalam era dinamis itu. Hukum fikih boleh melihat satu atau beberapa ekspresi dari produk kebudayaan Islam ini sebagai tak Islami. Namun di dalam kontradiksi ini terdapat toleransi yang luas akan hal-hal yang taksa.

Itulah yang menyebabkan etos peradaban Islam menjadi bersemangat. Ia baru kehilangan kelenturan kala memasuki era modern dengan, salah satunya, diperkenalkannya hukum dari Barat mengenai penistaan agama dan homofobia pada abad ke-19. Sikap atas keragaman, termasuk seksualitas, pun menjadi kaku dan linglung.

Meskipun Ahmed memasukkan kebudayaan Islam di Asia Tenggara, khususnya Sumatra dan Jawa, dalam analisisnya, konsepnya terbatas secara geografis hingga Teluk Benggala. Ahmed sendiri mengetahui bahasa Melayu dan Jawa, selain bisa memahami lusinan bahasa Islam dan Eropa lainnya. Ukuran utamanya ialah produksi filsafat Ibnu Sina, Ibnu Arabi, dan Hafez serta seni Islam yang terentang luas, namun tidak cukup berpengaruh pada kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Tapi itu tidak mengurangi bahwa aspek toleransi absen dari tanah air.

Beberapa aspek pemikiran sufisme-filosofis dari Ibnu Arabi, puisi Sufistik ala Hamzah Fansuri, dan seni Islam yang lain tentu menjadi gambaran umum pada abad ke-15 hingga setidaknya ke-17. Kendati intervensi politis dari Nuruddin al-Raniri (w. 1658) atas kekayaan aspek sufisme-filosofis itu cenderung membentuk wacana normatif bagi masyarakat Islam modern di kawasan ini, terutama setelah dihidupkan kembali pada abad ke-20.

Ahmed mendobrak pemahaman tradisional, baik dalam lingkaran kajian Islam di Barat yang terlalu berorientasi ke fikih maupun dalam masyarakat muslim sendiri, dengan hasil yang cukup mengejutkan bagi banyak kalangan. Jika di masa kini kita terbiasa mengaitkan Muhammad bin al-Wahhab (m. 1792) ke dalam kategori Islam, maka, dalam takaran Ahmed, puisi anggur (khamriyyat) dari Hafez juga mesti dinilai sama.

Selain itu madhhab-e eshq (mazhab cinta) yang lahir dari rahim estetika sufisme-filosofis seperti puisi Nizami Ganjavi, Sa’di Shirazi, Fariduddin Attar, Jalaluddin Rumi, dan Abdurrahman Jami menjadi penentu dalam menilai keindahan. Sehingga mazhab ini penting dilihat sebagai manifestasi untuk mengetahui Kebenaran Hakiki. Dalam timbangan Ahmed, mazhab cinta sama-sama penting dengan mazhab hukum yang membentuk paradigma kehidupan yang sarat toleransi.

Islam Awal yang Rileks

Sayangnya, Ahmed meninggal dalam usia cukup muda, 48 tahun, pada 2015. Beberapa karya utamanya terbit setelah ia meninggal. Menurut penuturan beberapa mahasiswa bimbingannya, ia meninggalkan banyak sekali proyek intelektual yang dinanti-nantikan. Ahmed dinilai salah satu sarjana paling cemerlang di generasinya. Khaled Abou El Fadl yang agak sinis dengan What is Islam? ialah kakak kelasnya di Princeton.

Disertasi Ahmed yang dibimbing sejarawan Islam ternama, Michael Cook, menyoal tentang sikap ‘rileks’ umat Islam awal mengenai ayat-ayat setan (qissat al-gharaniq). Ini dibukukan dalam Before Orthodoxy: The Satanic Verses in Early Islam (2017). Ayat-ayat setan ini terkait dengan narasi yang menceritakan Nabi Muhammad salah mengucapkan kata-kata dan diberi petunjuk oleh setan sebagai wahyu. Topik ini menginspirasi Salman Rushdie menulis novel The Satanic Verses (1988) yang mendapat reaksi keras, termasuk difatwa mati oleh Ayatullah Khomeini. Ayat-ayat setan ini umum dalam masyarakat pagan pra-Islam dan menjadikan dewa al-Lat, Uzza, dan Nabat sebagai wasilah untuk keselamatan.

Melalui penelaahan membosankan, tapi sangat ketat dan penting, atas 50 riwayat panjang hadis Nabi, Ahmed berhasil menangkap bahwa insiden "kesalahan" ucap Nabi itu terjadi secara historis dan tidak mengurangi kesucian Nabi (`ismah). Sikap kaum muslim pada periode berikutnya yang lebih banyak menolak dengan alasan `ismah dan prinsip metodologi hadis yang menolak laporan itu justru tak terwakili pada periode awal. Ini menunjukkan ortodoksi atau pengetatan tradisi dalam Islam terjadi dua ratus tahun setelah masa kenabian.

Para pemikir Islam yang menentang ortodoksi itu di antaranya Ibnu Arabi serta Ibnu Taymiyyah dan yang mengikuti pendapat kebenaran historis itu termasuk Ibrahim al-Kurani. Salah satu murid Ahmed bilang, Ahmed sudah mengumpulkan semua korpus manuskrip dari era dua abad pasca-kenabian hingga zaman kontemporer termasuk beberapa manuskrip Kurani mengenai ayat-ayat setan untuk ditelaah lebih jauh. Kematian Ahmed membuat volume berikutnya mengenai sejarah intelektual ortodoksi ini menjadi terhenti.

Kegigihan Ahmed meneroka berbagai kemungkinan sejarah yang, dalam bahasa Mohammed Arkoun, ‘tak terpikirkan’ menjadi refleksi kritis bagi pandangan modern yang meringkus Islam hanya melalui hukum. Pandangan ini terwakili luas dalam kesarjanaan Barat dan pemikiran Islamisme modern. Karya Ahmed memantik perdebatan luas di kalangan sarjana besar studi Islam.

Tantangan bagi umat Islam saat ini: mungkinkah membangkitkan kembali gairah filsafat, sastra, dan seni Islam untuk membangun toleransi dan mazhab cinta?

==========

Redaksi Tirto kembali menampilkan rubrik khusus Ramadan "Al-Ilmu Nuurun". Tema tahun ini adalah para cendekiawan muslim global abad ke-20 dan ke-21. Kami memilih 33 tokoh untuk diulas pemikiran dan kontribusi mereka terhadap peradaban Islam kontemporer. Rubrik ini diampu kontributor Zacky Khairul Umam selama satu bulan penuh.

Zacky Khairul Umam adalah alumnus Program Studi Arab FIB UI dan kandidat doktor sejarah Islam di Freie Universität Berlin. Saat ini sedang menyelesaikan disertasi tentang pemikiran Islam di Madinah abad ke-17. Ia pernah bekerja sebagai peneliti tamu pada École française d'Extrême-Orient (EFEO) Jakarta 2019-2020.

Editor: Ivan Aulia Ahsan

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id