tirto.id - Selama masa revolusi kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwana IX (HB IX) menegaskan dirinya benar-benar republiken tulen meski berstatus Raja Yogyakarta. Berbeda dari nasib banyak penguasa feodal lain, yang tergulung derasnya arus revolusi, popularitasnya meluas di kalangan republiken.

“Bung Sultan, panggilan populernya di masa revolusi kemerdekaan,” tulis Monchtar Lubis dalam Tahta untuk Rakyat Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (1982:xii).

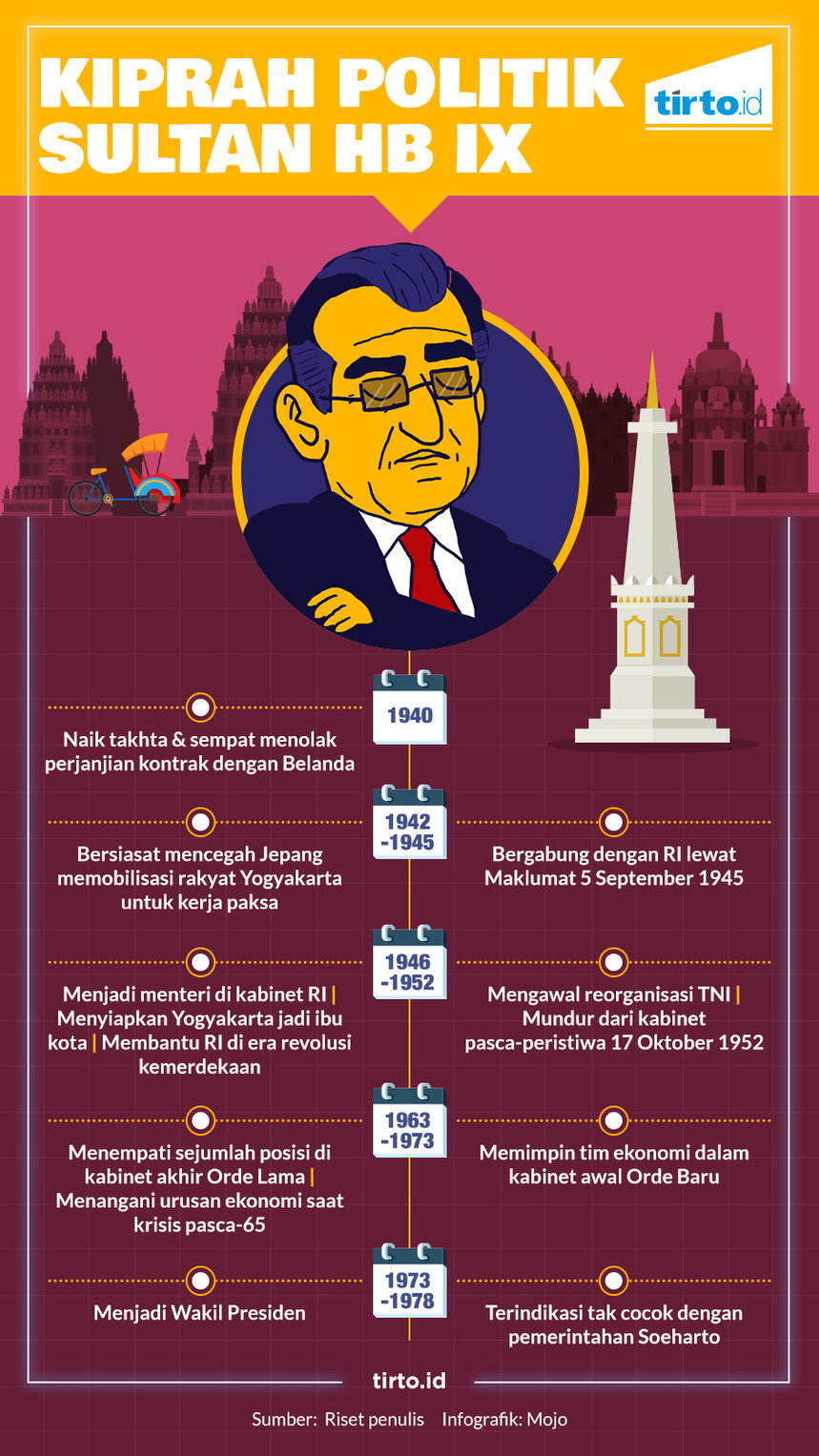

Sepak terjang HB IX selama era revolusi menjadi awal petualangan panjangnya di politik Indonesia modern. HB IX menjadi sedikit di antara tokoh yang terus memegang posisi penting di pemerintahan pada era 1940-an sekaligus 1970-an.

Baca juga: Siasat Sultan HB IX di Masa Genting Revolusi

Di tengah masa revolusi, HB IX mulanya masuk ke pemerintahan menjadi Menteri Negara pada masa Kabinet Sutan Sjahrir III (2 Oktober 1946-3 Juli 1947). Selanjutnya, namanya terus muncul di kabinet yang silih berganti dalam waktu singkat hingga 1950-an. Selain Menteri Negara, posisi langganannya ialah Menteri Pertahanan. HB IX sempat sekali menjadi Wakil Perdana Menteri di masa kabinet Mohammad Natsir. Sejak akhir 1946 hingga 1952, dia hanya tidak masuk dalam kabinet darurat dan kabinet Sukiman saja.

Namun, jalan HB IX di pemerintahan tidak selalu mulus. Ganjalan paling keras bagi dia ialah ketika terjadi Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu mengawali masa jeda panjang keterlibatannya di pemerintahan Bung Karno.

Saat peristiwa itu terjadi, dia menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Wilopo. HB IX mulanya hendak menjalankan rencana rasionalisasi dan reorganisasi tentara di tengah ekonomi merosot dan anggaran yang menipis. Jumlah tentara akan dipangkas dari 200.000 menjadi 120-100 ribu personel.

Namun, banyak panglima militer lokal menolak. Mereka menerima dukungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Bung Karno. Padahal, secara politik, HB IX terkenal hanya dekat dengan Wapres Hatta, sejumlah elit Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi kubu Natsir (John Monfries, A Prince in a Republic: The Life Sultan Hamengku Buwono IX of Yogyakarta, 2015:218).

Baca juga: "Kudeta" dengan Mengarahkan Moncong Meriam Mengarah ke Istana

Rencana itu membelah suara TNI. Kubu KSAD Kolonel A.H. Nasution dan KSAP Kolonel T.B. Simatupang mendukung rasionalisasi. Tapi, kubu para bekas anggota PETA, dimotori Kolonel Bambang Supeno, menentangnya. Isu ini dimanfaatkan oleh oposisi di parlemen untuk menyerang kabinet Wilopo (Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, 2007: 29).

Situasi mendidih, saat 17 Oktober 1952 pagi, kubu A.H. Nasution dan Tahi Bonar Simatupang mengarahkan moncong meriam berisi peluru ke Istana Jakarta. Aksi itu diikuti demonstrasi ribuan orang mendesak pembubaran parlemen—seperti usulan kubu Nasution—sebab terus merecoki kabinet dan kali ini lewat politisasi masalah tentara. Bung Karno marah besar dan menolak keras tuntutan itu. Peristiwa ini mengundang tudingan ada rencana kudeta oleh Nasution dkk.

T.B. Simatupang, dalam Tahta untuk Rakyat (1982:151) menulis selain dirinya dan Nasution, HB IX juga menerima tudingan terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Mereka bertiga sempat menemui Bung Karno untuk menjernihkan masalah. Tapi, pertemuan itu malah memanas, terutama saat Simatupang berdebat dengan Presiden.

Dia membantah insiden 17 Oktober untuk kudeta. Menurut Simatupang, peristiwa itu hanya bentuk “Ungkapan emosional” sebab parlemen dan Bung Karno mendukung penolakan “penataan” TNI.

Baca juga:Abdul Haris Nasution Si Penggagas Dwifungsi ABRI

Meski tak terbukti terlibat langsung di “kudeta kecil” itu, hubungan HB IX dengan Bung Karno jadi merenggang. Terbitan harian berbahasa Inggris di Jakarta, Times of Indonesia, edisi 15 Oktober 1952, soal ramalan Jayabaya memanasinya. Bait tulisan itu diakhiri kalimat bahwa pemimpin negara akan segera diganti oleh seorang pangeran dari Jawa. Kalimat itu jelas mengarah ke Bung Karno dan HB IX (catatan kaki dalam Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, 2007:263).

Sejarawan Sartono Kartodirdjo, di sebuah teks ceramahnya pada 1995, mencatat ada laporan bahwa Bung Karno sempat menuduh HB IX berniat menjadi presiden. Si tertuduh sontak menjawab, “Jika saya berniat begitu, sudah saya lakukan sejak dulu,” (Monfries, 2015:218).

Politik keras di era demokrasi liberal akhirnya membuat HB IX terpental. Ia mundur dari jabatan Menteri Pertahanan, per 1 Januari 1953, usai kabinet mendukung KSAD Kolonel Bambang Sugeng — pengganti Nasution — mengangkat Letkol Warouw menjadi panglima Teritorium Indonesia Timur tanpa izinnya.

“Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 HB IX tidak menjabat Menteri Pertahanan lagi. Namun, pada hakikatnya ia tetap di tengah arena politik,” tulis jurnalis Rosihan Anwar dalam Tahta untuk Rakyat (1982:246). Rosihan melanjutkan, “Dia masuk kabinet, keluar kabinet, semua itu sama baginya. Perhatiannya tetap besar pada soal-soal politik.”

Baca juga: Simatupang Mematahkan Mitos

Setelah 1953, HB IX lama tak masuk kabinet. Dia baru ditunjuk lagi oleh Presiden Sukarno — konon atas saran Nasution — menjadi kepala Badan Pengawas Aparatur Negara (Bapekan) pada 1959. Namanya kembali berorbit di kabinet ketika, pada 1963, Bung Karno memintanya memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jabatan itu setara menteri.

HB IX kemudian terus masuk dalam kabinet yang rutin dirombak dalam waktu singkat. Pembentukan Kabinet Dwikora II di awal 1966 menarik HB IX ke posisi Wakil Perdana Menteri I merangkap Menko Pembangunan. Di tengah badai politik dan krisis ekonomi akut pasca-1965, Sultan selalu berada di pos ekonomi pada kabinet-kabinet akhir pemerintahan Bung Karno.

Ketika berkuasa, bekas bawahannya, Presiden RI ke-2 Soeharto memposisikan HB IX sebagai Menteri Utama bidang Ekonomi dan Keuangan hingga 1973. Posisi itu menjadikan dia pengendali tim perancang program ekonomi Orde Baru. HB IX dibantu para ekonom — yang kerap dituding sebagai mafia Barkeley — yakni Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan lainnya.

Baca: Indonesia Merdeka Tanpa Modal

Usai memimpin tim ekonomi Orde Baru hingga 1973, ia menjadi Wakil Presiden. Tapi, kemudian HB IX menolak maju kembali menjadi wakil Soeharto pada 1978. Keputusan itu mengisyaratkan protesnya pada cara bekas bawahannya itu dalam memimpin negara.

Semasa hidupnya, Sultan HB IX sukses berperan ganda. Ia mampu berperan sama baiknya, sebagai penguasa feodal maupun pemimpin modern. Dan, era revolusi paling mengesankan bagi dia. “Suasana begitu enak dan murni,” kata HB IX seperti dikutip dalam Tahta untuk Rakyat (1982: 18).

Hadiah Mahal Republik: Status Daerah Istimewa

Peran HB IX di masa revolusi meyakinkan pemerintah Republik mengenai kepatuhan kerajaannya. Tak lama usai perang kemerdekaan, Republik segera menetapkan Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi satu-satunya bekas swapraja berstatus Daerah Istimewa selevel provinsi.

UU nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta terbit pada 3 Maret 1950. Menjelang RIS bubar, beleid itu diubah dengan UU nomor 19 tahun 1950. Isinya menambah urusan Pemerintah DIY dari 13 jadi 15 jenis (P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, 1994:285).

Sebelum ada UU nomor 3 tahun 1950, Yogyakarta memang berstatus daerah otonom. Tapi, belum ada penegasan eksplisit statusnya sebagai daerah istimewa. Pemerintahan di DIY sebelum 1950 cuma diatur secara umum di dua undang-undang soal daerah berotonomi.

Pertama, UU nomor 1 tahun 1945 yang menyatakan bahwa Komite Nasional Daerah dibentuk di semua wilayah kecuali Surakarta, Yogyakarta, karesidenan, dan kota berotonomi. Kedua, UU nomor 22 tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU ini salah satunya mengatur kepala daerah istimewa dipilih presiden dari keturunan keluarga penguasa di masa sebelum Republik berdiri.

Baca juga: Yogyakarta Dinilai Layak Jadi Kota Warisan Dunia

Menurut Dosen Fisipol UGM, Bayu Dardias, status keistimewaan DIY mengakar pada peran besar HB IX di masa revolusi yang berkebalikan dengan penguasa feodal lain.

“Ketika hampir semua pemimpin tradisional merapat ke Sekutu, atau paling tidak bersikap netral, HB IX berada di garis depan membela republik,” ujar Bayu.

Kesetiaan Sultan HB IX terhadap Republik memang telah ditunjukkan dalam Maklumat 5 September 1945 mengenai penggabungan kerajaannya ke Republik. Tapi, maklumat itu tidak terlalu istimewa.

“Keempat Raja Jawa mengeluarkan Maklumat yang sama persis, Solo duluan (1 September 1945), Jogja kemudian (5 September 1945). Saya kira, maklumat itu hanya strategi pemimpin tradisional untuk menjaga eksistensi wilayah tradisionalnya dalam konteks politik yang berubah,” kata dia.

Keistimewaan yang Dijunjung dan Digugat

Status istimewa di tahun 1950 tadi diperkuat dengan pembentukan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK). Usia UUK genap 5 tahun, pada 31 Agustus 2017 lalu.

Berbeda dari tahun 1950, proses pembentukan UUK begitu panjang sejak 1999 dan dibarengi debat sengit. Debat dipicu oleh kritik mengenai relevansi penentuan Gubernur DIY lewat penetapan Sultan sebagai pemegang jabatan. Akibat diskusi berfokus ke isu “penetapan atau pemilihan”, kata Bayu, “Banyak sekali kelemahan UUK karena tarik menarik politik yang kuat waktu itu.”

Contoh, kata dia, UUK belum mengatur dengan rinci perihal suksesi Sultan yang sekaligus pejabat publik. Bayu menambahkan, UUK mengatur pemulihan kepemilikan tanah kerajaan, tapi belum dilengkapi instrumen pengawasan negara untuk mengaudit prosesnya.

Baca juga: Urusan Tanah di DIY Seperti Negara dalam Negara

Di luar itu, penerbitan UUK ialah fase kelahiran kembali aristokrasi di DIY. UU ini memberi kewenangan pemerintahan otonom bagi dua pewaris Mataram Islam atas pemerintahan sekaligus tanah. APBN juga wajib rutin memberi insentif berupa Dana Keistimewaan (Danais) ke DIY. Pada 2016, nilai Danais Rp547 miliar dan menjadi Rp853 miliar setahun kemudian.

"[Sebab UUK] Dalam banyak kasus, kekuasaan Keraton sangat kuat. Bahkan, UU Nasional melempem ketika diimplementasikan di DIY [seperti UU Pokok Agraria, UU Desa]," kata Bayu.

Penulis: Addi M Idhom

Editor: Zen RS

Masuk tirto.id

Masuk tirto.id